一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法及系统

本发明涉及二次衬砌支护,尤其涉及一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法及系统。

背景技术:

1、随着经济的发展,地下工程逐步向深部发展,其中“深”“长”“高围压”成为地下工程新的特点和难点,地下工程在松散地层或者在地应力的作用下极易产生软岩大变形灾害,事故一旦发生,后果极其严重。地下工程施工中主要通过初期支护和二次衬砌来控制围岩的变形。

2、在大变形的地下工程中,围岩二次衬砌的支护时机对于抑制地下工程的变形有着重要的作用,同时二次衬砌的结构完整性对于地下工程的安全运维有着重要的影响,若二次衬砌施作的太晚,则地下工程变形过大,导致地下工程限界超限,甚至诱发塌方灾害,若二次衬砌施工太早,一是不能发挥围岩的自承载能力,二是导致二次衬砌受力太大,若超过二次衬砌的屈服极限,极易导致二次衬砌开裂,降低二次衬砌的稳定,因此,如何,合理确定二次衬砌的支护时机在软岩大变形地下工程的变形控制中非常重要。

技术实现思路

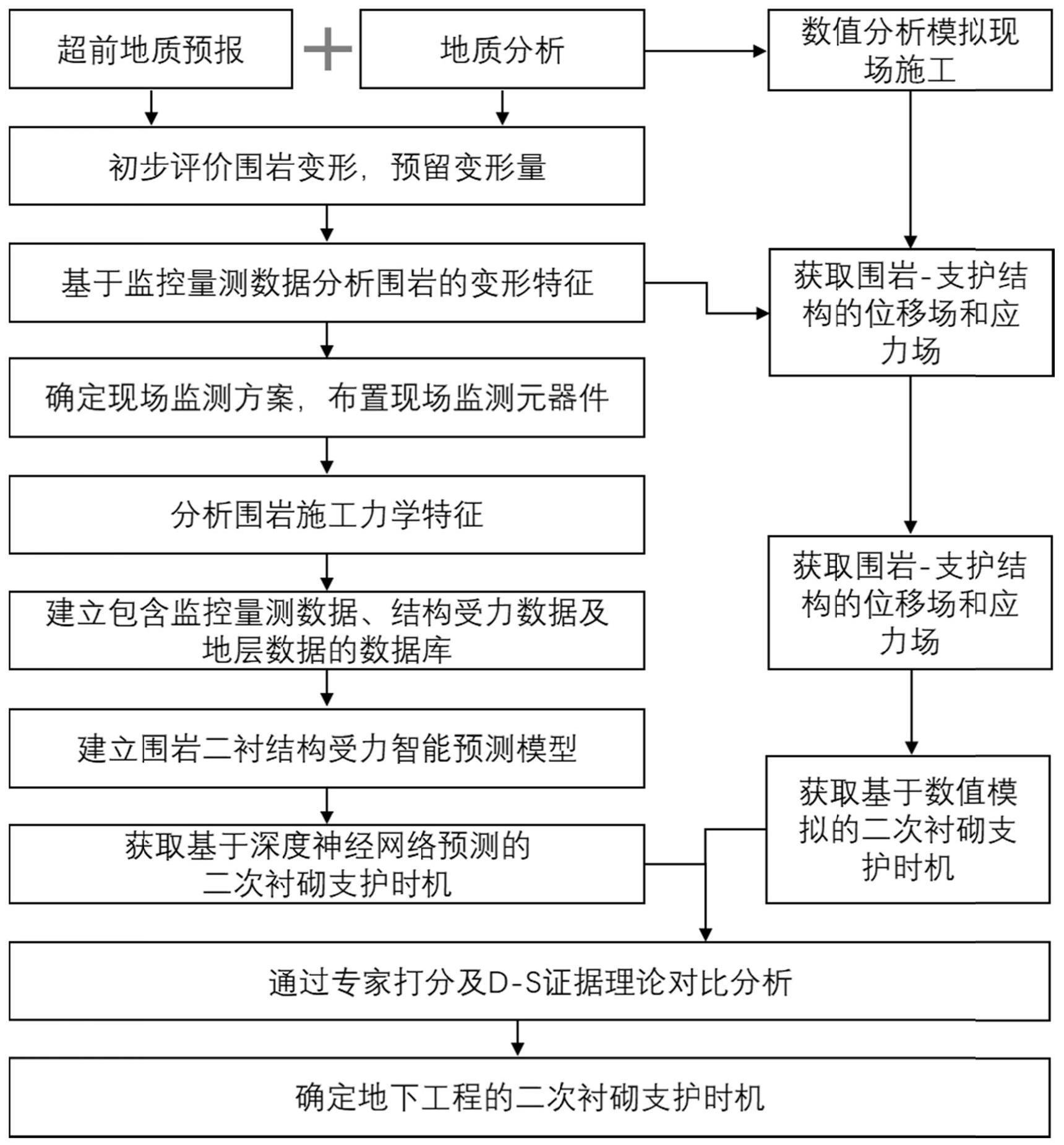

1、针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法及系统,本发明使用人工智能算法和数值模拟多过程分析地下工程二次衬砌支护时机,并对二者结果进行分析,最终获取地下工程二次衬砌支护时机,准确率高,克服了现有技术简单盲目没有依据的缺点。

2、为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

3、一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,包括以下步骤:

4、获取目标工程的地质和超前地质预报信息,初步分析前方地层围岩的变形等级,确定合理的预留变形量;

5、获取目标工程的现场监控量测数据,分析地下工程围岩的变形特征,确定结构受力数据;

6、建立包含监控量测数据、结构受力数据和地层数据的数据库,建立围岩二次衬砌结构受力预测模型,预测二次衬砌结构受力的时序序列,确定基于预测的最优的二次衬砌支护时机;

7、对现场施工工序进行模拟,获取围岩和支护结构的位移场和应力场,获取二次衬砌结构的变形值和应力值,确定基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机;

8、融合基于预测的最优的二次衬砌支护时机和基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机,确定最终的地下工程的二次衬砌支护时机。

9、作为可选择的实施方式,所述预留变形量需要保证地下工程不会超限,不会影响二次衬砌结构的施作。

10、作为可选择的实施方式,分析地下工程围岩的变形特征,确定结构受力数据的具体过程包括利用拱顶沉降、周边收敛和断面扫描监测地下工程围岩的变形特征,确定现场施工力学监测元器件的布设位置,依据确定的布设位置布置相应的力学监测元器件,获取初期支护和围压、初期支护和二次衬砌之间的应力、钢拱架的轴力和弯矩,以及二次衬砌混凝土的应力。

11、作为可选择的实施方式,建立围岩二次衬砌结构受力预测模型,预测二次衬砌结构受力的时序序列的具体过程包括将数据集分为样本集和测试集,通过样本集对模型进行训练,通过测试集对模型的准确性进行验证;

12、再基于现场获取的数据样本,利用通过训练和验证后的模型进行预测,获取包含围岩的拱顶沉降和初期支护和二次衬砌结构之间的应力的时序序列结果。

13、作为进一步的限定,所述围岩二次衬砌结构受力预测模型的输入数据包括拱顶沉降数据、周边收敛数据、初期支护和围岩之间的应力、二次衬砌混凝土的轴力和弯矩、钢拱架的轴力和弯矩、锚索的轴力、岩层的发育特征、岩体的完整性以及岩石的强度的一项或多项。

14、作为进一步的限定,所述力学监测元器件包括锚索应力计、钢拱架应变计、土压力盒和混凝土应变计,锚索计、钢拱架应变计、土压力盒以及混凝土应变计的布置位置以围岩变形最大点为中间点向两边延伸;

15、土压力盒在初期支护和围压、初期支护和二次衬砌之间布置,钢拱架应变计置于拱架内外边缘。

16、作为可选择的实施方式,最优的二次衬砌支护时机是指初期支护和二次衬砌结构之间的应力为二次衬砌屈服强度的80%。

17、作为可选择的实施方式,确定基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机的具体过程包括:

18、以地质分析为基础,以实际的地下工程的工程地质概况为模型背景;

19、按照现场的实际施工工序开展数值模拟的过程,获取围岩和支护结构的位移场和应力场,获取二次衬砌结构的变形值和应力值。

20、作为可选择的实施方式,融合基于预测的最优的二次衬砌支护时机和基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机的具体过程包括利用特尔菲专家打分法或ds证据理论评价两种二次衬砌最优支护时机的结果,确定两种结果的权重,得到最终预测结果。

21、一种地下工程二次衬砌支护时机确定系统,包括:

22、预留变形量确定模块,被配置为获取目标工程的地质和超前地质预报信息,初步分析前方地层围岩的变形等级,确定合理的预留变形量;

23、应力数据获取模块,被配置为获取目标工程的现场监控量测数据,分析地下工程围岩的变形特征,确定结构受力数据;

24、模型预测模块,被配置为建立包含监控量测数据、结构受力数据和地层数据的数据库,建立围岩二次衬砌结构受力预测模型,预测二次衬砌结构受力的时序序列,确定基于预测的最优的二次衬砌支护时机;

25、数值模拟模块,被配置为对现场施工工序进行模拟,获取围岩和支护结构的位移场和应力场,获取二次衬砌结构的变形值和应力值,确定基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机;

26、融合模块,被配置为融合基于预测的最优的二次衬砌支护时机和基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机,确定最终的地下工程的二次衬砌支护时机。

27、以上一个或多个技术方案存在以下有益效果:

28、本发明提出了一种基于多过程分析的地下工程二次衬砌支护时机确定方法,本发明解决了如何确定地下工程二次衬砌支护时机这一难题,克服了以前简单盲目没有依据的缺点。

29、本发明建立了基于深度神经网络的围岩二次衬砌结构受力预测模型,该模型包含监控量测数据和结构受力数据,以及地层数据,数据丰富,包含内容广泛,适应强,适应性强,具有广泛的应用价值。

30、本发明分别考虑了以现场实测数据为基础的人工智能预测结果和较为理想的数值模拟结果,最后通过对二者特尔菲专家打分法或ds证据理论来综合获取了最后的地下工程的二次衬砌支护时机。由面到点,由粗到细,在保证评价结果的前提下,提升了方法的实效性,有广泛的推广价值。

31、本发明附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

技术特征:

1.一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,所述预留变形量需要保证地下工程不会超限,不会影响二次衬砌结构的施作。

3.如权利要求1所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,分析地下工程围岩的变形特征,确定结构受力数据的具体过程包括利用拱顶沉降、周边收敛和断面扫描监测地下工程围岩的变形特征,确定现场施工力学监测元器件的布设位置,依据确定的布设位置布置相应的力学监测元器件,获取初期支护和围压、初期支护和二次衬砌之间的应力、钢拱架的轴力和弯矩,以及二次衬砌混凝土的应力。

4.如权利要求3所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,所述力学监测元器件包括锚索应力计、钢拱架应变计、土压力盒和混凝土应变计,锚索计、钢拱架应变计、土压力盒以及混凝土应变计的布置位置以围岩变形最大点为中间点向两边延伸;

5.如权利要求1所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,建立围岩二次衬砌结构受力预测模型,预测二次衬砌结构受力的时序序列的具体过程包括将数据集分为样本集和测试集,通过样本集对模型进行训练,通过测试集对模型的准确性进行验证;

6.如权利要求5所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,所述围岩二次衬砌结构受力预测模型的输入数据包括拱顶沉降数据、周边收敛数据、初期支护和围岩之间的应力、二次衬砌混凝土的轴力和弯矩、钢拱架的轴力和弯矩、锚索的轴力、岩层的发育特征、岩体的完整性以及岩石的强度的一项或多项。

7.如权利要求1所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,最优的二次衬砌支护时机是指初期支护和二次衬砌结构之间的应力为二次衬砌屈服强度的80%。

8.如权利要求1所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,确定基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机的具体过程包括:

9.如权利要求1所述的一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法,其特征在于,融合基于预测的最优的二次衬砌支护时机和基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机的具体过程包括利用特尔菲专家打分法或ds证据理论评价两种二次衬砌最优支护时机的结果,确定两种结果的权重,得到最终预测结果。

10.一种地下工程二次衬砌支护时机确定系统,其特征在于,包括:

技术总结

本发明提供了一种地下工程二次衬砌支护时机确定方法及系统,建立包含监控量测数据、结构受力数据和地层数据的数据库,建立围岩二次衬砌结构受力预测模型,预测二次衬砌结构受力的时序序列,确定基于预测的最优的二次衬砌支护时机;对现场施工工序进行模拟,获取围岩和支护结构的位移场和应力场,获取二次衬砌结构的变形值和应力值,确定基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机;融合基于预测的最优的二次衬砌支护时机和基于数值模拟的二次衬砌最优支护时机,确定最终的地下工程的二次衬砌支护时机。本发明能够获取地下工程二次衬砌支护时机,且准确率高,克服了现有技术简单盲目没有依据的缺点。

技术研发人员:李志强,张明珠,肖厚云,聂利超,霍晓辉,于冠雄,欧阳林,郝春平,曹绍龙,李雪冰,黄成,甲茨拉姆

受保护的技术使用者:山东大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!