一种油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统的制作方法

本发明属于油页岩开采,具体涉及为一种油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统。

背景技术:

1、

2、我国油页岩资源十分丰富且多数埋藏较深,油页岩原位开采技术可以大幅度提高开采效率,提高经济效益;但原位开采后遗留的半焦、残渣中的污染物质在水岩作用下发生溶质迁移而破坏地下水环境。油页岩原位开采后物性的变化对地下水水质安全方面起着前置作用;同时岩层相邻水文地质的状态也会影响污染物的迁移。

3、油页岩原位开采技术是通过加热装置提供热源直接对地下油页岩层进行热裂解,可开发中深层、高厚度的油页岩;可以大幅度提高采收率,提高经济效益,但同时面临着地下水环境污染。地下水不仅是水体资源的重要组成部分,而且是维护生态系统和谐的关键要素,拥有良好的地下水资源,是维护国家生态环境可持续发展的重要基础。目前油页岩原位开采工艺的研究逐步趋于成熟,但人们对于原位开采带来的地下水环境问题及衍生危害知之甚少,且不成体系。

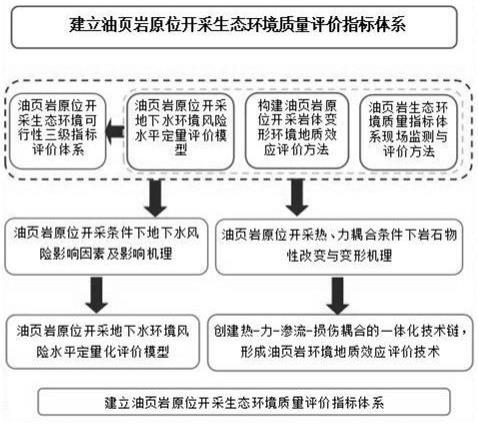

4、油页岩原位开采地下水环境保护工作要考虑地表水与地下水系统的协同、重点关注热解开发的作业区段的水文地质条件以及作业工况对地质体的改性特征,因此需要从项目选址、环保治理、环境风险、环境地质、绿色形象等方面建立油页岩原位开采生态环境质量评价指标体系,并通过试验基地现场试采进一步验证指标体系,完善优化。通过理论和方法研究以及现场验证,开展油页岩原位开采生态环境和地质效应评价,明确油页岩原位开采在不同加热方法及相应环保措施条件下的生态环境可行性和环境地质效应可控性,为油页岩原位开采保驾护航,确保我国能源安全,同时兼顾生态安全。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

3、一种油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,包括油页岩原位开采地下水环境风险水平定量评价模型、油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型和油页岩生态环境质量指标体系模型;

4、所述油页岩原位开采地下水环境风险水平定量评价模型用于:利用油页岩水力压力的数值模拟,计算油页岩原位开采条件下地下水风险影响因素;

5、所述油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型用于:利用油页岩原位开采热破裂数值模拟,模拟油页岩层的温度变化,观察油页岩是否发生热解反应,和产生油气的多少;

6、所述油页岩生态环境质量指标体系模型用于:根据油页岩原位开采条件下地下水风险影响因素值和油页岩原位开采热条件下油页岩层的温度变化和反应,分析油页岩原位开采向环境中释放的污染物,并计算污染物的峰值。

7、优选地,所述油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型可通过以下步骤建立:

8、s1:利用油页岩的对称性,取其1/4作为几何模型进行分析;

9、s2:通过初始应力场和初始孔隙来定义地应力的极限平衡,设定边界条件;

10、其中,边界条件具体为:模型的x-方向和y-方向分别为裂纹长度和宽度的扩展方向,在x-方向和y-方向两个面采用对称的位移边界条件,另外上下岩体采用不可渗透边界条件,顶面施加上覆岩层的自重压力,其余的面均采用固定位移边界和孔隙压渗流边界条件,预制裂纹节点处施加流量边界条件;

11、s3:在井内壁设置粘接的损伤单元,向井筒内注入不同量的压裂液,观察随压裂液注入时间的推移,粘接损伤单元的损伤情况,通过距井简不同距离粘结单元损伤情况可以判断岩体变形情况。

12、优选地,所述s1中几何模型的基本尺寸为200m×200m×50m,几何模型中油层厚10m,流体在初始裂缝注入的速率为0.1m3/s,注入的时间为300s。

13、优选地,所述油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型具体用于执行以下步骤:

14、s1:利用油页岩的对称性,取其1/4作为几何模型进行分析;

15、s2:设定边界条件;

16、其中,边界条件具体为:上边界为基岩层,油页岩层上边界受所述基岩层的自重应力的作用;模型的左边界、右边界和下边界均受到法向位移约束,在模型内部取0.15mpa的初始空隙压力,模型顶层和底层边界均为不渗透边界;取模型中初始地层温度为303.15k;注热井拟注入的过热蒸汽温度约为873.15k,模型上、下、右边界均为绝热边界;

17、s3:向注气井内部注热,观察注热后随天数的增加,注汽井与采液井之间的大部分油页岩层的温度变化,油页岩是否发生热解反应,和产生油气的多少。

18、优选地,所述s2中基岩的密度为2.5x10kg/m3,基岩岩层厚为20m,在注汽开采过程中,为保证过热蒸汽在油页岩层内循环运行,采用给定边界压力条件,即在注热井给定压力为3.0mpa;而采油井则与地面相连通,给定压力为0.1mp。

19、优选地,所述油页岩生态环境质量指标体系模型,具体用于执行以下步骤:

20、s1:室内实验模拟油页岩开采释放污染物情况。

21、s2:对不同地区的油页岩进行热解、浸泡实验模拟油页岩原位开采向环境中释放的污染物。

22、s3:在不同的温度下测定油页岩热解后的浸泡液中污染物的峰值。

23、优选地,所述油页岩原位开采过程中释放的有机物主要有tph、btex、pahs。

24、与现有技术相比,本发明至少具有如下有益效果:

25、1.该油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,根据开采地质环境动态变化,研究油页岩开采过程中岩石应力应变规律;明确热、力耦合作用下岩体变形的内在机理,形成油页岩原位开采岩体变形数值模拟技术;研究变形主导下岩体宏观开裂的环境地质问题,最终构建油页岩原位开采链式环境地质效应分析方法;为油页岩原位开采工程化应用奠定基础,保障我国能源安全和生态安全。

26、2.该油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,利用水力压裂诱发岩体裂缝,产生沿矿层方向的贯通裂缝,使群井内的钻井沿油页岩层方向连通,改善了油页岩的致密性,增加了油页岩层的渗透性,提高了采油效率;其次采用对流加热技术,提高了油页岩岩层的加热速度;最后采用注热井与生产井问隔轮换的方法,保证了油页岩矿层均匀升温和油气的均匀开采。

技术特征:

1.一种油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,它包括:油页岩原位开采地下水环境风险水平定量评价模型、油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型和油页岩生态环境质量指标体系模型;其特征在于:

2.根据权利要求1所述的油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,其特征在于:所述油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型,包括:

3.根据权利要求2所述的油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,其特征在于:步骤s1中所述的几何模型,其尺寸为200m×200m×50m,所述几何模型中油层厚10m,流体在初始裂缝注入的速率为0.1m3/s,注入的时间为300s。

4.根据权利要求1所述的油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,其特征在于:所述的油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型,包括:

5.根据权利要求4所述的油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,其特征在于:步骤s2中所述的基岩密度为2.5x10kg/m3,基岩层厚为20m,在注汽开采过程中,为保证热液体在油页岩层内循环运行,采用给定边界压力条件,即在注热井给定压力为3.0mpa;而采油井则与地面相连通,给定压力为0.1mp。

6.根据权利要求1所述的油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,其特征在于:所述的油页岩生态环境质量指标体系模型,包括:

7.根据权利要求6所述的油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,其特征在于:所述油页岩原位开采过程中释放的有机物包括:tph、btex和pahs。

技术总结

本发明公开了一种油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,它包括:油页岩原位开采地下水环境风险水平定量评价模型、油页岩原位开采岩体变形环境地质效应评价模型和油页岩生态环境质量指标体系模型。该油页岩原位开采生态环境与地质效应评价系统,根据开采地质环境动态变化,研究油页岩开采过程中岩石应力应变规律;明确热、力耦合作用下岩体变形的内在机理,形成油页岩原位开采岩体变形数值模拟技术;研究变形主导下岩体宏观开裂的环境地质问题,最终构建油页岩原位开采链式环境地质效应分析方法。为油页岩原位开采工程化应用奠定基础,保障我国能源安全和生态安全。

技术研发人员:赵金岷,曹东方

受保护的技术使用者:赵金岷

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!