基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法

本发明涉及港口和海岸工程,尤其涉及一种基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法。

背景技术:

1、护面块体一般用于沿海地区护岸、围堤、防波堤等防护性工程,通过利用相互之间勾连、嵌固发挥群体作用,削弱波浪冲击力,减少波浪对港工建筑物结构的破坏。

2、目前常用的护面块体如扭王字块、扭工字块等,一般采取随机抛填方法进行摆放,稳定性安全性较差,且其占地面积大,严重压缩了海洋生物生存空间,生态性差。因而设计一种同时兼顾稳定性、耐久性和生态性的护面块体及摆放方式至关重要。

3、目前的块体设计大多停留在外观及定性生态设计阶段,并未进行配套的定量化生态效果评估方法设计。块体的生态效果评估方法对于目标港口区域整体生态改造效果的预估,以及块体结构形式、摆放方式的进一步优化改造都具有重要意义。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明旨在提出一种基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,以节省混凝土,提高消浪效果,保证生态性、稳定性,及定量化块体对港口区域的生态改造效果。该方法用于沿海地区护岸地区护岸、围堤、防波堤的防护性工程。

2、为达到上述目的,本发明的技术方案如下:

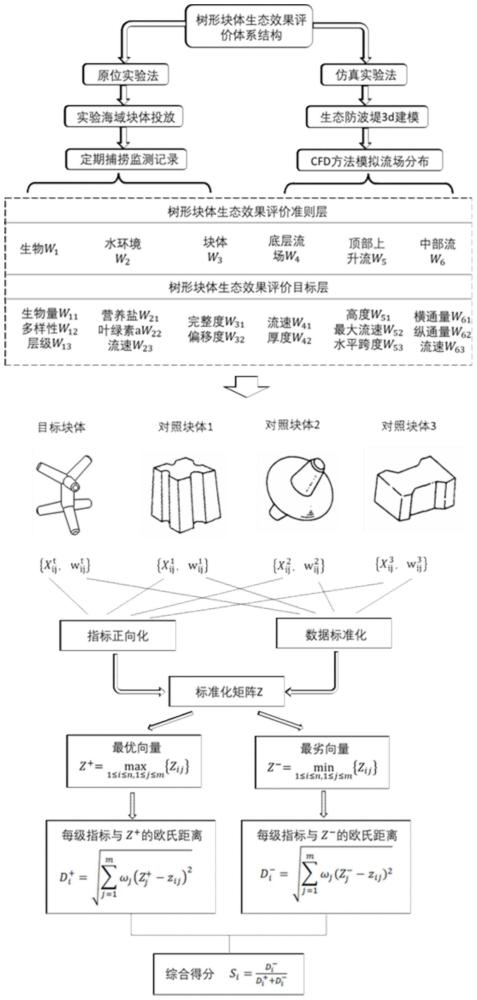

3、一种基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,基于所述消浪堤岸进行生态效果的定量评估,具体步骤如下:

4、步骤(1)、基于新型树形块体与现有块体进行原位实验、仿真实验后得到生态效应数据xij;原位实验法得到生物数据、水环境数据、块体数据,仿真实验法得到底层流场数据、顶部上升流数据、中部流数据;

5、步骤(2)、基于层次分析法、专家打分法确定评价指标权重w;基于专家根据生态效应数据xij给予的分值,构造决策矩阵;通过层次分析法计算得到块体生态效应评价指标权重wij,同时进行一致性检验,当cr<0.1时,所述决策矩阵符合要求;

6、

7、

8、n为决策矩阵的阶数,λmax为决策矩阵的最大特征根;ri为随机一致性指标值,可以通过查表得到。

9、步骤(3)、基于topsis进行新型树形块体生态效果的综合评价;

10、对步骤(1)中得到的生态效应数据xij数据标准化,对步骤(2)中得到的块体生态效应评价指标权重wij指标正向化得到标准化矩阵z,计算最优向量z+、最劣向量z-;再计算每级生态指标与最优向量z+、最劣向量z-的欧氏距离d+、d-,基于d+、d-对新型树形块体进行综合评分si;z+=max1≤i≤n,1≤j≤m{zij}

11、

12、

13、

14、

15、ωj为步骤(2)中确定的评价指标权重。

16、所述生物数据包括生物量x_11、多样性x_12、层级x_13;所述水环境数据包括营养盐x_21、叶绿素ax_22、流速x_23;所述块体数据包括完整度x_31、偏移度x_32;所述底层流场数据包括流速x_41、厚度x_42;所述顶部上升流数据包括高度x_51、最大流速x_52、水平跨度x_53;所述中部流数据包括横通量x_61、纵通量x_62、流速x_63。

17、所述树形人工护面块体,其特征在于,该树形人工护面块体包括上肢臂11、支柱12和下肢臂13;上肢臂11和下肢臂13分别设置3条,支柱12一端分别连接各上肢臂11一端,支柱12另一端分别连接各下肢臂13一端;上肢臂11和下肢臂13分别由近心端向远心端横截面积逐渐减小;上肢臂11和下肢臂13以支柱12径向中垂面为对称面,二者对称,且二者分别一端与支柱12呈夹角,另一端沿远离支柱12方向支出。

18、所述上肢臂11和下肢臂13末端加圆角处理。

19、所述上肢臂11、支柱12和下肢臂13截面为方形、圆形或不规则形。肢臂和支柱夹角为112.57度。

20、所述树形人工护面块体材料为水生物保护型混凝土。

21、所述树形人工护面块体摆放成消浪堤岸,摆放步骤具体如下:

22、步骤一:将树形人工护面块体2的三条下肢臂13接触护岸,其中一条下肢臂13沿着斜坡堤法线方向,沿着斜坡堤方向依次相邻摆放树形人工护面块体2,近海侧肢臂彼此接触;

23、步骤二:上一排树形人工护面块体2与下一排树形人工护面块体2朝向摆放相同,海侧上肢臂11搭接于下层块体2支柱12的顶端,并沿着斜坡堤方向依次相邻摆放树形人工护面块体2,近海侧肢臂彼此接触;

24、步骤三:顺斜坡堤的坡线和堤线方向重复步骤一和步骤二,依次叠压摆放形成消浪堤岸1。

25、以发生位移的树形人工护面块体2为中心,相邻树形人工护面块体2在所述发生位移的树形人工护面块体2的-90°、30°、150°三个方向通过肢臂形成“树根”、“树冠”两层约束,由内而外形成多层联锁保护区。

26、所述消浪堤岸1包括多排沿斜坡方向依次相邻摆放的树形人工护面块体2;各排树形人工护面块体2摆放朝向相同,且树形人工护面块体2质心控制在下层相邻两树形人工护面块体2质心连线中垂线上,块体质心距离质心连线中垂线长度为肢臂垂向投影长度;树形人工护面块体的三条下肢臂13接触消浪堤岸1,其中一条下肢臂13沿着消浪堤岸1斜坡法线方向;相邻树形人工护面块体的近海侧肢臂彼此接触。

27、相对于现有技术,本发明所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法具有以下优势:

28、(1)本发明从红树林获得灵感,从树冠与树根的勾连、搭接,设计出上部、下部肢臂的勾连、搭接,具有更好的稳定性,从而节省混凝土用量。

29、(2)本发明采用拼接的方式留出消波堤岸内部紊流空间,使紊流空间变大,各个紊流空间相互连通,加大下方过水通道的排水量,提升消浪效果。

30、(3)本发明中上部搭接和下部搭接可以更好的为海洋生物提供隐蔽空间与附着表面,利于港口生态的修复。

31、(4)本发明具有较好的联锁保护效果,以首先会发生位移的块体为中心,相邻块体在-90°、30°、150°三个方向通过肢臂形成“树根”“树冠”两层约束,由内而外形成多层联锁保护区,具有较高的稳定系数。

32、(5)本发明附有相应的生态效果评估方法,研究人员在初期基于此方法对生态修复的目标港口进行生物种群恢复效果预估,或者基于此寻求对于此树形块体的进一步改造优化。

技术特征:

1.一种基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,基于所述消浪堤岸进行生态效果的定量评估,具体步骤如下:

2.根据权利要求1所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述生物数据包括生物量x_11、多样性x_12、层级x_13;所述水环境数据包括营养盐x_21、叶绿素ax_22、流速x_23;所述块体数据包括完整度x_31、偏移度x_32;所述底层流场数据包括流速x_41、厚度x_42;所述顶部上升流数据包括高度x_51、最大流速x_52、水平跨度x_53;所述中部流数据包括横通量x_61、纵通量x_62、流速x_63。

3.根据权利要求1或2所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述树形人工护面块体,其特征在于,该树形人工护面块体包括上肢臂(11)、支柱(12)和下肢臂(13);上肢臂(11)和下肢臂(13)分别设置3条,支柱(12)一端分别连接各上肢臂(11)一端,支柱(12)另一端分别连接各下肢臂(13)一端;上肢臂(11)和下肢臂(13)分别由其一端向另一端横截面积逐渐减小;上肢臂(11)和下肢臂(13)以支柱(12)径向中垂面为对称面,二者对称,且二者分别一端与支柱(12)呈夹角,另一端沿远离支柱(12)方向支出。

4.根据权利要求3所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述上肢臂(11)和下肢臂(13)末端加圆角处理。

5.根据权利要求4所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述上肢臂(11)、支柱(12)和下肢臂(13)截面为方形、圆形或不规则形。

6.根据权利要求5所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述树形人工护面块体材料为水生物保护型混凝土。

7.根据权利要求4-6任一所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述树形人工护面块体摆放成消浪堤岸,摆放步骤具体如下:

8.根据权利要求7所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,以发生位移的树形人工护面块体(2)为中心,相邻树形人工护面块体(2)在所述发生位移的树形人工护面块体(2)的-90°、30°、150°三个方向通过肢臂形成“树根”、“树冠”两层约束,由内而外形成多层联锁保护区。

9.根据权利要求8所述的基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法,其特征在于,所述消浪堤岸(1)包括多排沿斜坡方向依次相邻摆放的树形人工护面块体(2);各排树形人工护面块体(2)摆放朝向相同,且树形人工护面块体(2)质心控制在下层相邻两树形人工护面块体(2)质心连线中垂线上,块体质心距离下层块体质心连线长度为肢臂垂向投影长度;树形人工护面块体的三条下肢臂(13)接触消浪堤岸(1),其中一条下肢臂(13)沿着消浪堤岸(1)斜坡法线方向;相邻树形人工护面块体的近海侧肢臂彼此接触。

技术总结

本发明属于港口和海岸工程技术领域,提出一种基于新型树形人工护面块体的消浪堤岸生态效果评估方法。基于新型树形人工护面块体,设计了一种消浪堤岸的摆放方式及一种生态效果评估方法,以首先会发生位移的块体为中心,相邻块体在‑90°、30°、150°三个方向通过肢臂形成“树根”“树冠”两层约束,由内而外形成多层联锁保护区,具有较高的稳定系数。本发明设计的生态效果评估方法,包括原位实验法和仿真实验法。原位实验法包括实验海域块体投放、定期捕捞监测记录生态指标,仿真实验法包括生态防波堤3d建模、CFD方法模拟流场分布并量化鱼类生存条件、空间数据,最终形成树形块体生态效果定量评估报告。

技术研发人员:彭云,王文渊,刘洪铭,顾倩,陶然

受保护的技术使用者:大连理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/2/1

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!