串联式无接触双余度正余弦旋转变压器的制作方法

1.本实用新型属于旋转变压器技术领域,具体为一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器。

背景技术:

2.旋转变压器作为一种轴角传感器,在伺服系统、数据传输系统和随动系统中得到广泛应用。使用时为提高其可靠度,多选用双通道旋转变压器。目前双通道旋转变压器是将两个单通道旋转变压器进行并联。由一个输出入轴带动两个单通道旋转变压器工作。虽然可靠度提高了,但是由于结构不够优化,现有的旋转变压器的体积及重量也明显增加了。对于体积和重量受限制的安装场所,则无法满足使用要求。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本实用新型提供一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,在实现双通道输出的同时,减小了整个变压器的体积和重量,同时保证了可靠度。

4.本实用新型所采用的技术方案是:一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,包括壳体、转子、两套相同的定子组件以及两套相同的转子组件,其特征在于:所述转子轴为一根,且通过轴承贯穿固定在壳体的轴心位置,所述两套转子组件间隔串联在转子轴上,两套转子组件之间留有间距;所述两套定子组件间隔固定在壳体的内壁,两套转子组件所处的位置分别与两套定子组件所处位置对应;所述壳体上设有出线孔,两套定子组件中绕组的引出线分别由引线孔穿出。

5.进一步,所述两套定子组件分别包括旋变定子和环变定子,所述两套转子组件包括旋变转子和环变转子;所述旋变定子和旋变转子构成旋转变压器,环变定子和环变转子构成环形变压器。

6.进一步,所述旋变定子包括定子叠层、正弦绕组和余弦绕组,所述定子叠层上设有多个叠层槽,所述正弦绕组和余弦绕组相互垂直嵌套在叠层槽内,作为输出线圈;所述环变定子中绕有线圈绕组,作为输入线圈;所述旋变转子包括转子叠层和两组绕组,所述转子叠层上设有多个叠层槽,两个绕组相互垂直嵌套在叠层槽内,所述环变转子中绕有绕组,该绕组与旋变转子的绕组接通。

7.进一步,所述两套定子组件对称固定在壳体的内壁上,所述两套转子组件对称固定在转子轴上。

8.进一步,所述出线孔所设位置位于两个定子组件间隔处的壳体上,在该处壳体的外部设置有一个电连接器插座,所述绕组的引出线与电连接器插座连接。

9.本实用新型的有益效果是:将两套转子组件间隔串联在一根转子轴上,对应的两组定子组件间隔固定在壳体内,通过减少转子轴的数量和空间布局所占体积,使得串联结构在实现双通道输出的同时,有效地减小了整个变压器的体积和重量,同时保证了可靠度。

附图说明

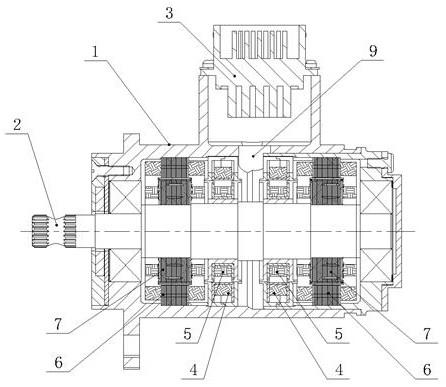

10.图1是本实用新型的结构示意图。

11.图2是本实用新型的纵向剖视图。

12.图3是本实用新型中一套定子组件在壳体中的结构示意图。

13.图4是本实用新型中另一套定子组件在壳体中的结构示意图。

14.图5是两套转子组件串联在转子轴上的结构示意图。

15.图中:1、壳体,2、转子轴,3、电连接插座,4、环变定子,5、环变转子,6、旋变定子,7、旋变转子,8、引出线,9、出线孔,10、前壳体,11、后壳体。

具体实施方式

16.为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

17.如图1所示,一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,包括壳体1,壳体1内部的轴心位置设置有一根转子轴2,转子轴2通过两端的轴承与壳体1连接,以及设置在壳体1外部的电连接插座3。位于壳体1内部的转子轴2上间隔串联有两套相同的转子组件。壳体1内壁上间隔固定有两套相同的定子组件。两套定子组件所处的位置分别与两套转子组件所处位置一一对应,定子组件中的绕组引出线8与电连接插座3连接。

18.本实用新型中包括旋转变压器和环形变压器。其中,旋转变压器包括旋转变压器定子和旋转变压器转子,以下称旋变定子6和旋变转子7。环形变压器包括环形变压器定子和环形变压器转子,以下称环变定子4和环变转子5。一个旋转变压器和一个环形变压器作为一组变压器使用。

19.具体设置如下:

20.如图2所示,壳体1内部轴心的位置通过轴承固定转子轴2。如图5所示,转子轴2上对称设置两组变压器的转子,两组变压器转子之间留有间距。具体来说,图5中从左至右的转子轴2上依次固定有,旋变定子6和环变定子4,留出一定间距,再固定环变定子4和旋变定子6。而两组变压器的定子则固定在壳体1的内壁,位置与两组变压器转子的位置相对应。具体来说,图2中从左至右的壳体1内依次固定有,旋变定子6和环变定子4,留出一定间距,再固定环变定子4和旋变定子6。变定子6由一定数量的定子叠片压合而成定子叠层。定子叠层的叠层槽中嵌有两组互相垂直的正弦绕组和余弦绕组,作为输出线圈。环变定子4中绕有线圈绕组,作为激磁输入线圈。旋变定子6和环变定子4上的绕组引出线8分别通过壳体1上的出线孔9引出。出线孔9位于两组变压器间距的壳体1上。在出线孔9的壳体1外部设有电连接器插座,绕组的引出线8与电连接插座3连接。旋变转子7包括转子叠层和两组绕组。转子叠层上同样设有多个叠层槽。两个绕组相互垂直嵌套在叠层槽内。环变转子5中绕有绕组,该绕组与旋变转子7的绕组接通。

21.对于壳体1的设计可采用套筒式,包括一个前壳体10和一个后壳体11。如图3所示,前壳体10的内径分为两段,前段内径的内部固定第一组变压器,后段内径的内部套装固定后壳体11。如图4所示,后壳体11的外径与前壳体10后段的内径一致。第二组变压器固定在后壳体11内。这样的设计的目的是便于调整两套变压器通道的一致性。

22.本实用新型的工作原理是:环变转子5随转子轴2的转动而转动,环变转子5与环变

定子4之间的电压传递通过电磁原理完成。当环变定子4中绕组接通外部输入的激磁电压后,通过电磁感应,会在环变转子5上的绕组中感应出电动势,达到了将定子上激磁电压引入转子上的目的。而旋变转子7与环变转子5之间相互接通,实现了将外部输入的激磁电压传递给旋变转子7,最终通过电磁感应由旋变定子6输出与旋转角度成比例的正弦、余弦电压信号。

23.由于一个转子轴2同时驱动两组旋变转子7和环变转子5,使其分别与两组旋变定子6和环变定子4进行磁场耦合,使旋转变压器同时输出两路电压信号,达到电气双通道工作的目的。

技术特征:

1.一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,包括壳体、转子、两套相同的定子组件以及两套相同的转子组件,其特征在于:转子轴为一根,且通过轴承贯穿固定在壳体的轴心位置,所述两套转子组件间隔串联在转子轴上,两套转子组件之间留有间距;所述两套定子组件间隔固定在壳体的内壁,两套转子组件所处的位置分别与两套定子组件所处位置对应;所述壳体上设有出线孔,两套定子组件中绕组的引出线分别由引线孔穿出。2.如权利要求1所述的一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,其特征在于:所述两套定子组件分别包括旋变定子和环变定子,所述两套转子组件包括旋变转子和环变转子;所述旋变定子和旋变转子构成旋转变压器,环变定子和环变转子构成环形变压器。3.如权利要求2所述的一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,其特征在于:所述旋变定子包括定子叠层、正弦绕组和余弦绕组,所述定子叠层上设有多个叠层槽,所述正弦绕组和余弦绕组相互垂直嵌套在叠层槽内,作为输出线圈;所述环变定子中绕有线圈绕组,作为输入线圈;所述旋变转子包括转子叠层和两组绕组,所述转子叠层上设有多个叠层槽,两个绕组相互垂直嵌套在叠层槽内,所述环变转子中绕有绕组,该绕组与旋变转子的绕组接通。4.如权利要求2所述的一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,其特征在于:所述两套定子组件对称固定在壳体的内壁上,所述两套转子组件对称固定在转子轴上。5.如权利要求1所述的一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,其特征在于:所述出线孔所设位置位于两个定子组件间隔处的壳体上,在该处壳体的外部设置有一个电连接器插座,所述绕组的引出线与电连接器插座连接。

技术总结

一种串联式无接触双余度正余弦旋转变压器,包括壳体、转子、两套相同的定子组件以及两套相同的转子组件,转子轴为一根,且通过轴承贯穿固定在壳体的轴心位置,两套转子组件间隔串联在转子轴上,两套转子组件之间留有间距;两套定子组件间隔固定在壳体的内壁,两套转子组件所处的位置分别与两套定子组件所处位置对应;壳体上设有出线孔,两套定子组件中绕组的引出线分别由引线孔穿出。将两套转子组件间隔串联在一根转子轴上,对应的两组定子组件间隔固定在壳体内,通过减少转子轴的数量和空间布局所占体积,使得串联结构在实现双通道输出的同时,有效地减小了整个变压器的体积和重量,同时保证了可靠度。同时保证了可靠度。同时保证了可靠度。

技术研发人员:韩军浩 孟豪 苗伟 陈皓 马锁学

受保护的技术使用者:陕西东方航空仪表有限责任公司

技术研发日:2020.12.28

技术公布日:2021/10/26

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1