转子轴末端轴承布置和驱动组件的制作方法

【】本发明涉及一种适合于致动器的转子轴末端轴承布置,和具有这种转子轴末端轴承布置的驱动装置。

背景技术

0、

背景技术:

1、在电机中,转子将设置有转子轴,该转子轴沿转子的旋转轴线保持在适当的位置。在一些致动器中,转子轴抵靠在致动器的壳体的平面上,并且通常具有圆形的尖端,转子轴的径向运动没有障碍。尽管电机本身将被固定限制在致动器壳体内,但轴尖会在该平面上有一些轨道。就其本身而言,这不是问题。

2、然而,随着时间的流逝,轴尖的轨道趋于变得混乱。在发生混沌旋转的情况下,转子轴将随机与接触表面碰撞,从而在致动器内部产生嘎嘎作响的声音。对于追求原本无声的电子应用来说,这是一个问题。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、本发明旨在解决轴向支撑的转子轴的混沌运动和嘎嘎作响的声音的问题。

2、根据本发明的第一方面,提供了一种转子轴末端轴承布置,用于支撑具有纵向轴线的电机的转子轴的末端,转子轴末端轴承布置包括:轴接收部,用于轴向支撑电机的转子轴;和轴接收部的形状应使其形成第一主接触区域和第二主接触区域,第一和第二主接触区域设计为在电机的工作状态下接触电机的转子轴的末端至少在转子轴的末端的第一和第二接触点。

3、如果致动器中的转子轴与平面接触,则由于转子轴的末端以混乱的方式漂移,会产生嘎嘎作响的声音。在发明中,第一主接触区域和第二主接触区域在横向于纵向轴线的方向上对转子轴的末端提供支撑,这抑制了末端的漂移。转子轴的旋转不受限制,并且可以显着降低嘎嘎声。

4、所述第一和第二主接触区域可以彼此会聚。

5、一对会聚的表面提供了一种简单的方法,无论其末端的形状如何,都可以与转子轴的末端接触。

6、优选地,所述轴接收部在垂直于纵向轴线的平面上为或基本为v形。

7、v形通道不仅为末端提供了必要的侧向支撑,而且还允许轻松地将转子轴插入其中。需要最小的力来促进转子轴的推入配合接合,因此不需要提供偏压力来将转子轴推入轴接收部。

8、可选地,所述第一和第二主接触区域形成为v形轴接收部的平面。在一种布置中,轴接收部在垂直于纵向轴线的平面上为或基本为u形的。至少第一和第二接触点可以对称地位于垂直于纵向轴线的平面的任一侧。所述第一主接触区域和所述第二主接触区域中的至少一个的形状为在垂直于纵向轴线的平面中至少部分地凹入或凸出。

9、例如,第一主接触区域和第二主接触区域的形状可提供不同的益处,以简化致动器壳体的模制,例如,某些形状在使用中可更能抵抗转子轴的弹出。

10、在一实施例中,所述轴接收部包括至少一个侧向挡板。下部的所述侧向挡板位于所述第一和第二主接触区域的下方。

11、止挡件或类似的侧向挡板可以帮助转子轴的插入和对准,因为转子轴不能过度插入轴接收部中。挡板可以提供自然的指示,表明转子轴已正确插入轴接收部中。根据需求侧向挡板限制转子轴末端在垂直于转子轴轴线的方向上以及垂直于转子轴的第一主接触区域和第二主接触区域的方向上的驱动组件的工作状态下的运动。

12、优选地,所述轴接收部包括与第一和第二主接触区域相邻的转子轴进入部。

13、转子轴进入部的尺寸可以设计成在组装致动器期间辅助转子轴的插入,从而减小了力的要求,并因此减小了损坏转子轴或轴接收部的可能性。

14、转子轴通道部可以是倾斜的通道面。倾斜的通道面可以平滑地接入第一主接触区域和第二主接触区域,如果需要的话,例如,以便于将转子轴末端插入轴接收部中。

15、致动器壳体的倾斜部分将大大简化转子轴的推入配合,在驱动器组装的过程中。这样的实施例是有利的,因为其防止了转子轴末端意外地使轴接收部凹陷。

16、可选地,轴接收部可以包括另一接触区域,该另一接触区域可以在第一主接触区域和第二主接触区域之间。

17、所述另外的接触区域可以用于沿着纵向轴线对转子轴提供额外的支撑,从而进一步减轻了在驱动组件的工作状态下转子轴的不期望的混沌漂移的影响,因为它限制了转子轴末端在转子轴轴线方向上的运动。

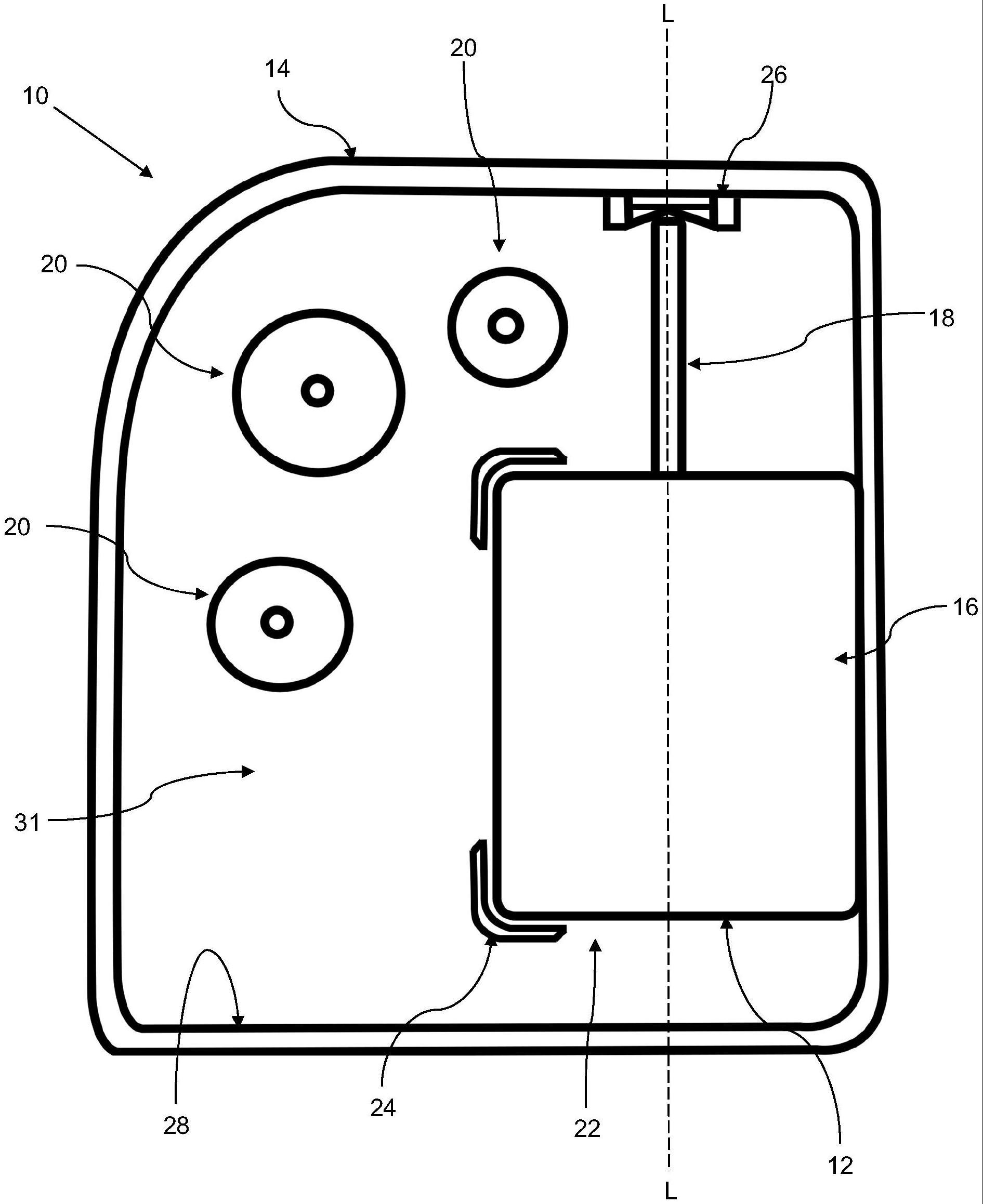

18、根据本发明的第二方面,提供了一种驱动组件,该驱动组件包括:电机,其包括转子,该转子具有限定纵向轴线的转子轴;和根据本发明的第一方面的所述的转子轴末端轴承布置,转子轴由转子轴末端轴承布置的轴接收部轴向支撑。

19、所述转子轴的末端根据所述第一主接触区域和所述第二主接触区域而成形,以产生至少所述第一和第二接触点。

20、另外地或可替代地,转子轴的末端可以被成形为产生两个或更多个接触点。这可以减轻致动器壳体的生产上的制造负担。

21、本发明驱动组件可以优选地被设置为致动器的一部分。

22、具有上述转子轴末端轴承布置的致动器将显示出降低的嘎嘎声,比具有平面转子轴末端轴承布置的相同致动器更安静。

23、优选地,轴接收部可以与致动器的致动器壳体一体地形成。

24、作为致动器壳体的一部分的轴接收部的整体形成产生了限定的空间,电机可容纳在该空间中,从而减少了组装期间所需的零件数量。

25、作为替代方案,轴接收部可以形成为可接收地与致动器的致动器壳体接合的单独的部件。在这样的实施例中,轴接收部是与保持结构(例如,驱动组件的壳体,诸如致动器的壳体)分离的元件。根据需要,轴接收部可以形状配合的方式相对于保持结构插入,夹紧在所述保持结构上或例如通过粘合剂固定在该保持结构上。

26、如果将轴接收部提供为安装在致动器壳体中的单独部件,则轴接收部可以形成为具有更精细的形状或支撑形状。

27、可选地,可以进一步包括马达容纳部,电机可接收地与马达容纳部接合,并且其尺寸使得当电机与马达容纳部接合时,使用中的转子轴的末端抵靠在轴接收部上。

技术特征:

1.一种转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),用于支撑具有纵向轴线(l)的电机(12)的转子轴(18;18';18”;18”')的末端(34;34';34”;34”'),转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”')包括:

2.根据权利要求1所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,所述第一和第二主接触区域(32a,32b;32a',32b';32a”,32b”;32a”',32b”')会聚。

3.如权利要求2所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”'),其特征在于,所述轴接收部在垂直于纵向轴线(l)的平面上为或基本为v形。

4.根据权利要求3所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”'),其特征在于,所述第一和第二主接触区域(32a,32b;32a',32b';32a”,32b”;32a”',32b”')被形成为v形轴接收部的平面。

5.根据权利要求1所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,所述第一主接触区域和所述第二主接触区域中的至少一个的形状为在垂直于纵向轴线(l)的平面中至少部分地凹入或凸出。

6.根据权利要求1所述的转子轴末端轴承布置(30”),其特征在于,所述轴接收部(26”)在垂直于所述纵向轴线(l)的平面上为或大致为u形。

7.根据权利要求1所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,至少第一和第二接触点(p1,p2;p1',p2';p1”,p2”;p1”',p2”')对称地位于垂直于纵向轴线(l)的平面的任一侧。

8.根据权利要求1所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,所述轴接收部(26;26';26”;26”')包括至少一个侧向挡板(40)。

9.根据权利要求8所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,所述侧向挡板(40)位于所述第一和第二主接触区域(32a,32b;32a',32b';32a”,32b”;32a”',32b”')的下方。

10.根据权利要求1所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,所述轴接收部(26;26';26”;26”')包括与第一和主第二接触区域(32a,32b;32a',32b';32a”,32b”;32a”',32b”')相邻的转子轴进入部38。

11.根据权利要求10所述的转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),其特征在于,转子轴进入部(38)是倾斜的通道面。

12.根据权利要求1至11中任一项所述的转子轴末端轴承布置(30),其特征在于,所述轴接收部(26)包括另一接触区域(36)。

13.根据权利要求12所述的转子轴末端轴承布置(30),其特征在于,所述另一个接触区域(36)在所述第一和第二主接触区域(32a,32b)之间。

14.一种驱动组件(44),包括:

15.根据权利要求14所述的驱动组件(44),其特征在于,所述转子轴的末端根据所述第一主接触区域(32a”')和所述第二主接触区域(32b”')而成形,以产生至少所述第一和第二接触点(p1”',p2”')。

16.根据权利要求14所述的驱动组件(44),其为致动器(10)的形式。

17.根据权利要求16所述的驱动组件(44),其特征在于,所述轴接收部(26;26';26”;26”')与所述致动器(10)的致动器壳体(14)一体地形成。

18.根据权利要求16所述的驱动组件(44),其特征在于,所述轴接收部形成为可接收地与所述致动器的致动器壳体接合的单独的部件。

19.根据权利要求16至18中任一项所述的驱动组件(44),其特征在于,进一步包括马达容纳部(22),电机(12)接收地与马达容纳部(22)接合,并且其尺寸使得当电机(12)与电机(12)容纳部分(22)接合时,使用中的转子轴的末端(34;34';34”;34”')抵靠在轴接收部(26;26';26”;26”')上。

技术总结

提供了一种转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”'),用于支撑具有纵向轴线(L)的电机(12)的转子轴(18;18';18”;18”')的末端(34;34';34”;34”')。转子轴末端轴承布置(30;30';30”;30”')包括用于轴向支撑电机(12)的转子轴(18;18';18”;18”')的轴接收部(26;26';26”;26”')。轴接收部(26;26';26”;26”')的形状应使其形成第一主接触区域(32a;32a';32a”;32a”')和第二主接触区域(32b;32b';32b”;32b”'),第一和第二主接触区域(32a,32b;32a',32b';32a”,32b”;32a”',32b”')设计为在电机(12)的工作状态下接触电机(12)的转子轴(18;18';18”;18”')的末端(34;34';34”;34”')至少在转子轴(18;18';18”;18”')的末端(34;34';34”;34”')的第一和第二接触点(P1,P2;P1',P2';P1”,P2”;P1”',P2”')。

技术研发人员:赵四军,雷远东,陈治宇,王挚,张平满,尹玉龙,刘雄辉,黄飞飞,陆磊,方芳

受保护的技术使用者:艾默林汽车活动组件(无锡)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!