配电网电压扰动耦合特性分析方法、装置及存储介质与流程

本申请涉及配电网,尤其涉及配电网电压扰动耦合特性分析方法、装置及存储介质。

背景技术:

1、随着大规模分布式电源和快速波动性负荷接入配电网,改变了网络的拓扑结构,使整个配电网成为一个多源网络,从而改变配电网潮流和电压分布。光伏系统作为主要的可再生能源之一,正逐步从大型集中式发电向大规模分布式发电方向发展。但由于分布式电源其出力的不确定性和间歇性,导致配电网运行过程中出现电压波动、电压越限等严重的电压质量问题。

2、相比于传统配电网,有源配电网的电压质量问题更为复杂多变,多个扰动源的密集接入,导致电压扰动存在叠加耦合,交互影响。电压问题是配电网运行控制需要解决的重要问题,有效获取负荷功率和分布式电源出力波动与系统电压之间的关系,是解决电压问题的重要前提。

3、中国专利《一种含高比例分布式光伏接入配电网电压控制方法及系统》,公开号:cn 104679098a,公开日:2023年04月04日,具体公开了获取馈线各节点的实时电压,并确定光伏逆变器的实时功率和无功可调浴度;将多个节点的有功量测值和无功量测值输入多元状态学习网络进行训练;将功率扰动值加入多元状态学习网络模型后,分别得到有功电压灵敏度和无功电压灵敏度;依据馈线各节点的实时电压确定配电网节点电压的越限参考量;依据有功电压灵敏度、无功电压灵敏度确定各个可控节点的调控优先级,并优先通过调控优先级大的可控节点对越限参考量大的配电网节点进行电压调控。然而该技术中采用了固定的功率扰动值,并没有考虑到不同分布式光伏接入时所产生的不同电压扰动特性。

4、中国专利《一种面向储能优化配置的低压配电网电压灵敏度快速求解方法》,公开号:cn 114580770a,公开日:2022年06月03日,具体公开了形成低压配电网的邻接矩阵,利用dijkstra算法求取最短路径数组,然后基于最短路径数组求取低压配电网始端节点(配电变压器二次侧)至任意节点的最短路径集合,最后利用计及低压配电线路网损的电压—有功和电压—无功关系式求取电压—有功灵敏度矩阵各元素以及电压—无功灵敏度矩阵各元素。该技术虽然提出了采用最短路径数组进行灵敏度的快速求解,但需要算法完全遍历所有节点,计算仍然较为复杂。

技术实现思路

1、本申请针对现有技术中并没有考虑到不同分布式光伏系统接入时所产生的不同电压扰动特性,由此造成实际对电压调控时采用固定的功率扰动值所进行的电压调控并不准确,提供配电网电压扰动耦合特性分析方法、装置及存储介质,能够根据不同分布式光伏系统输出对应的电压扰动情况,从而便于后续进行海量分布式电源和快速波动负荷接入配电网的策略规划。

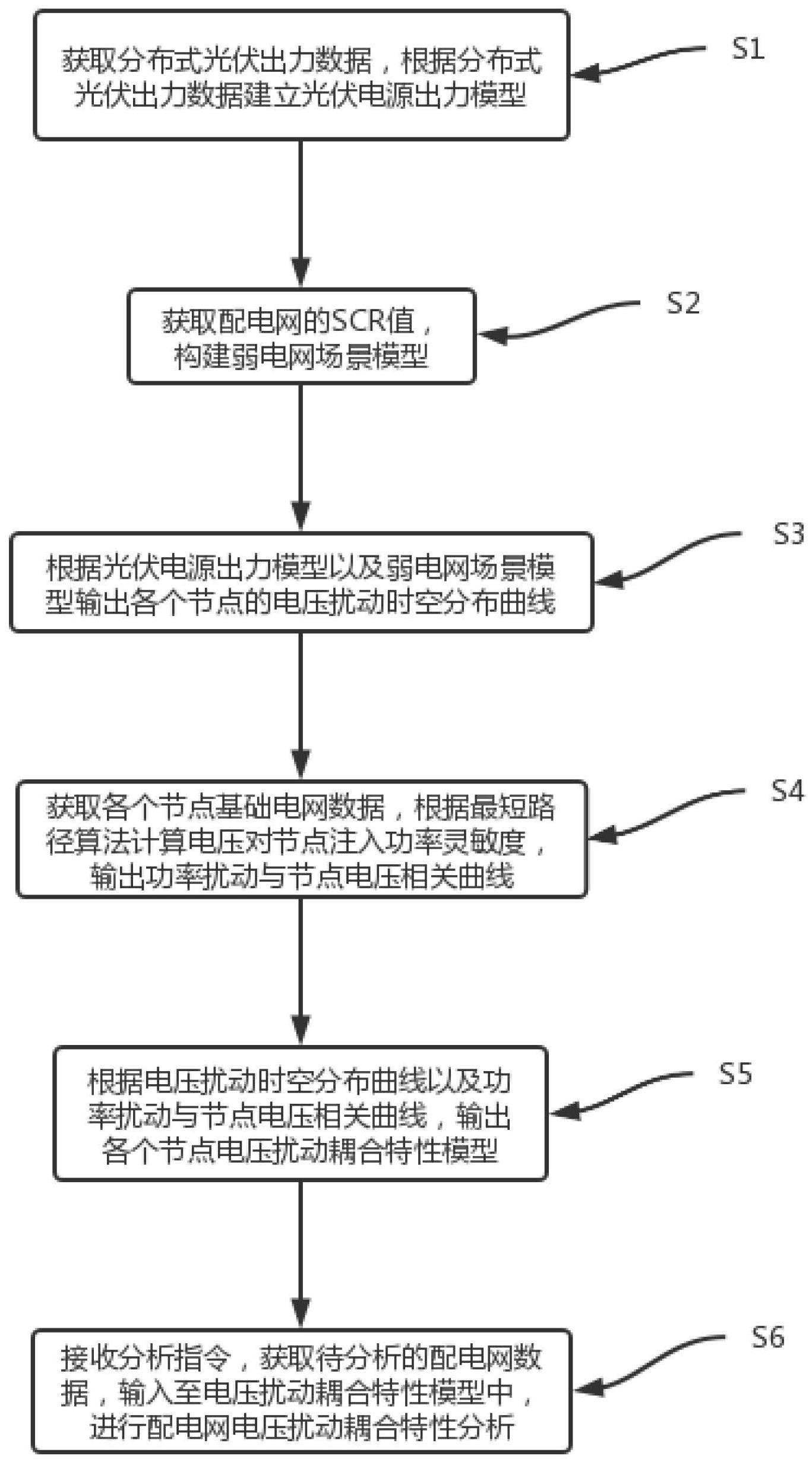

2、为实现上述技术目的,本申请提供的一种技术方案是,配电网电压扰动耦合特性分析方法,包括如下步骤:s1:获取分布式光伏出力数据,根据分布式光伏出力数据建立光伏电源出力模型;s2:获取配电网的scr值,构建弱电网场景模型;s3:根据光伏电源出力模型以及弱电网场景模型输出各个节点的电压扰动时空分布曲线;s4:获取各个节点基础电网数据,根据最短路径算法计算电压对节点注入功率灵敏度,输出功率扰动与节点电压相关曲线;

3、s5:根据电压扰动时空分布曲线以及功率扰动与节点电压相关曲线,输出各个节点电压扰动耦合特性模型;s6:接收分析指令,获取待分析的配电网数据,输入至电压扰动耦合特性模型中,进行配电网电压扰动耦合特性分析。

4、进一步的,分布式光伏出力数据包括:分布式光伏出力系数、分布式光伏容量以及系统基准容量。

5、进一步的,步骤s2中包括设定scr阈值,获取配电网的scr值,将scr值低于scr阈值的配电网归为弱电网,将scr值高于scr阈值的配电网归为强电网;根据弱电网的电网数据建立弱电网场景模型。

6、进一步的,步骤s3还包括:获取节点未接入电压大小以及接入后电压大小计算电压上升率li,t,根据电压上升率li,t输出电压扰动时空分布曲线。

7、进一步的,步骤s4还包括:根据各个节点的基础电网数据计算得到节点i的电压对节点j功率的灵敏度因子:

8、

9、其中,rm表示节点m-1与节点m之间的电阻;xm表示节点m-1与节点m之间的电抗;um表示节点m的电压;b表示从节点i到配电网首端节点的最短路径与节点j到配电网首端节点的最短路径的交集。

10、进一步的,根据节点i的电压对节点j功率的灵敏度因子计算电压对节点注入功率灵敏度,得到功率-电压灵敏度矩阵s:其中,s表示功率-电压灵敏度矩阵,ui表示节点i的电压;pl,j表示节点j的有功功率;n表示节点总数;表示节点i的电压对节点j有功功率的灵敏度因子;表示节点i的电压对节点j无功功率的灵敏度因子;θn为节点i的相位角。

11、进一步的,步骤s4包括:获取各个节点基础电网数据,根据改进dijkstra算法计算电压对节点注入功率灵敏度,输出功率扰动与节点电压相关曲线。

12、进一步的,根据改进dijkstra算法计算电压对节点注入功率灵敏度包括:s41:根据改进后的配电网拓扑结构建立邻接矩阵;s42:初始时,s只包含起点s;u包含除s外的其他节点,且u中节点的距离为起点s到该节点的距离;s43:从u中选出距离起点s最短的节点k,并将节点k加入到s中;同时,从u中移除节点k,并记录最短路径中k点的前一个节点;s44:更新u中各个顶点到起点s的距离;s45:重复步骤s42和s43,直到遍历完所有节点,按倒序结果获得各节点最短路径。

13、本申请提供另一种技术方案是,配电网电压扰动耦合特性分析装置,用于实现如上述的配电网电压扰动耦合特性分析方法、装置及存储介质,包括:数据采集模块,用于采集分布式光伏出力数据以及配电网数据;数据建模模块,用于接收数据采集模块采集的数据并进行数据处理构建电压扰动耦合特性模型;数据分析模块,用于接收分析指令并根据电压扰动耦合特性模型分析配电网电压扰动耦合特性。

14、本申请提供又一种技术方案是,计算机可读存储介质,存储介质中存储有计算机程序或指令,当计算机程序或指令被处理设备执行时,实现如上述的方法。。

15、本申请的有益效果:通过建立光伏电源出力模型并将其接入弱电网场景模型得到电压扰动时空分布曲线,利用改进dijkstra最短路径算法快速计算电压对节点注入功率灵敏度,根据节点注入功率灵敏度建立电压灵敏度矩阵,再依次线性化处理获得由于分布式光伏功率注入引起的各节点电压变化量,结合电压扰动时空分布曲线,输出各个节点电压扰动耦合特性模型,揭示各节点电压扰动相互作用机理,为提升海量分布式电源和快速波动负荷接入配电网后的电压质量提供理论支撑。

技术特征:

1.配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

3.如权利要求1所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

4.如权利要求1所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

5.如权利要求1所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

6.如权利要求5所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

7.如权利要求1所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

8.如权利要求7所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:

9.配电网电压扰动耦合特性分析装置,用于实现如权利要求1至权利要求8所述的配电网电压扰动耦合特性分析方法,其特征在于:包括:

10.计算机可读存储介质,其特征在于:所述存储介质中存储有计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令被处理设备执行时,实现如权利要求1至权利要求8任意一项所述的方法。

技术总结

本申请公开了配电网电压扰动耦合特性分析方法、装置及存储介质,方法包括如下步骤:S1:根据分布式光伏出力数据建立光伏电源出力模型;S2:构建弱电网场景模型;S3:根据光伏电源出力模型以及弱电网场景模型输出各个节点的电压扰动时空分布曲线;S4:根据最短路径算法计算电压对节点注入功率灵敏度,输出功率扰动与节点电压相关曲线;S5:根据电压扰动时空分布曲线以及功率扰动与节点电压相关曲线,输出各个节点电压扰动耦合特性模型;S6:接收分析指令,根据电压扰动耦合特性模型进行配电网电压扰动耦合特性分析。本申请的有益效果:揭示各节点电压扰动相互作用机理,为提升海量分布式电源和快速波动负荷接入配电网后的电压质量提供理论支撑。

技术研发人员:斯建东,吴志,张驰,徐一骏,朱逸芝,吴元熙,罗进圣,胡鹏程,余才阳,顾伟,陈翔,罗啸远,朱涛,冯谦,徐旭

受保护的技术使用者:国网浙江省电力有限公司台州供电公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!