一种智能降功率充电模块的制作方法

本技术涉及充电,尤其是一种智能降功率充电模块。

背景技术:

1、当前世界智能设备的使用越来越多,对于充电的需求也变得更多样化,充电器需要满足既可以给大功率设备充电,又可以给小功率设备充电;但由于不同类型的电子设备对于充电电流的要求不同,若使用不匹配的电流充电,容易加速电池老化、引起电池过热,且在充电的过程中,充电器会发热,过热的充电器亦会影响充电效率,甚至造成电子设备和充电器的损坏。

2、因此,需要设计一种智能降功率充电器,既能匹配设备充电,又能避免充过温使用,从而保证充电安全,满足用户需求。

技术实现思路

1、本申请针对上述问题及技术需求,提出了一种智能降功率充电模块,本实用新型的技术方案如下:

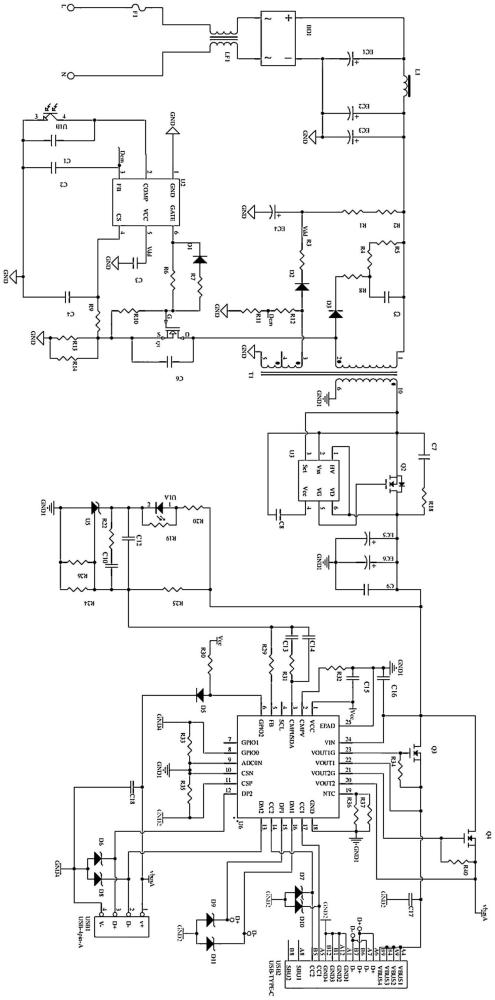

2、一种小体积高能量密度充电模块,包括前外壳和后壳体,前外壳盖设于后壳体上;后壳体内部设有电路板,电路板上设置有控制电路,控制电路包括依次电连接的输入整流滤波单元、驱动单元、同步整流单元和充电输出单元;充电输出单元包括协议识别芯片u6、输出接口和过温降功率电路;输出接口与协议识别芯片u6电连接;过温降功率电路包括电阻r35、r37和ntc热敏电阻r36;电阻r35的一端与协议识别芯片u6的管脚10电连接,电阻r35的另一端与协议识别芯片u6的管脚11电连接;电阻r37和ntc热敏电阻r36的一端均与协议识别芯片u6的管脚19电连接,电阻r37和ntc热敏电阻r36的另一端均接地;后壳体的前表面设有与ntc热敏电阻r36大小匹配的开口,ntc热敏电阻36通过开口与前外壳的内表面接触。

3、其进一步的技术方案为,充电输出单元还包括mos管q3、q4;mos管q3的源极与协议识别芯片u6的管脚22电连接,mos管q3的栅极与协议识别芯片u6的管脚23电连接;mos管q4的源极与协议识别芯片u6的管脚20电连接,mos管q4的栅极与协议识别芯片u6的管脚21电连接;mos管q3、q4的漏极均与协议识别芯片u6的管脚24电连接。

4、其进一步的技术方案为,输出接口包括usb-4pin-a接口和usb-type-c接口。

5、其进一步的技术方案为,usb-4pin-a接口和usb-type-c接口设于后壳体的前表面,前外壳上开设有分别与usb-4pin-a接口和usb-type-c接口对应的第一开口和第二开口。

6、其进一步的技术方案为,充电模块的输出功率为45~65w。

7、其进一步的技术方案为,输入整流滤波单元包括输入接口、保险丝f1、共模电感lf1、整流桥bd1、电解电容ec1、ec2、ec3和滤波电感l1;输入接口包括火线端l和零线端n;保险丝f1的一端电连接火线端l;共模电感lf1的一端分别连接保险丝f1的另一端和零线端n,共模电感lf1的另一端分别连接整流桥bd1的输入端两极;滤波电感l1的一端和电解电容ec1的正极均与整流桥bd1的直流输出正极电连接;电解电容ec2、ec3的正极均与滤波电感l1的另一端电连接;整流桥bd1的直流输出负极和电解电容ec1、ec2、ec3的负极均接地;整流桥bd1的直流输出正极为输入整流滤波单元的直流输出端。

8、其进一步的技术方案为,驱动单元包括变压器t1、mos管q1和电源管理芯片u2;mos管q1的栅极与电源管理芯片u2的gate端电连接;mos管q1的源极经电阻r9与电源管理芯片u2的cs端电连接;mos管q1的漏极与变压器t1的第一初级绕组的同名端电连接;变压器t1的第一初级绕组的非同名端与输入整流滤波单元的直流输出端电连接;变压器t1的第二初级绕组的同名端与vdd电源电连接,变压器t1的第二初级绕组的非同名端接地;变压器t1的次级绕组的同名端与同步整流单元电连接,变压器t1的次级绕组的非同名端接地。

9、其进一步的技术方案为,同步整流单元包括同步整流芯片u3和mos管q2;变压器t1的次级绕组的同名端与同步整流芯片u3的set端电连接,mos管q2的源极与同步整流芯片u3的vss端电连接,mos管q2的漏极与同步整流芯片u3的vd端电连接,mos管q2的栅极与同步整流芯片u3的vg端电连接。

10、其进一步的技术方案为,后壳体的前表面还设有两孔插口和三孔插口,前外壳上开设有分别与两孔插口和三孔插口对应的两孔开口和三孔开口。

11、本实用新型的有益技术效果是:

12、本实用新型公开的智能降功率充电模块基于设备电池电量增加,充电电流减小的充电特性,实现了智能降功率匹配设备充电;充电过程中通过热敏电阻监测充电模块的温度,并反馈给协议识别芯片u6,当u6检测到充电模块温度到65度时,将产品输出功率自动降低并同时能匹配设备充电;进一步的,当u6检测到产品温度异常升高到75度以上时,将通过mos管q3/q4关断usb口的输出,保证充电安全。

技术特征:

1.一种智能降功率充电模块,其特征在于,所述充电模块包括前外壳和后壳体,所述前外壳盖设于所述后壳体上;所述后壳体内部设有电路板,所述电路板上设置有控制电路,所述控制电路包括依次电连接的输入整流滤波单元、驱动单元、同步整流单元和充电输出单元;所述充电输出单元包括协议识别芯片u6、输出接口和过温降功率电路;所述输出接口与所述协议识别芯片u6电连接;所述过温降功率电路包括电阻r35、r37和ntc热敏电阻r36;所述电阻r35的一端与所述协议识别芯片u6的管脚10电连接,所述电阻r35的另一端与所述协议识别芯片u6的管脚11电连接;所述电阻r37和ntc热敏电阻r36的一端均与所述协议识别芯片u6的管脚19电连接,所述电阻r37和ntc热敏电阻r36的另一端均接地;所述后壳体的前表面设有与所述ntc热敏电阻r36大小匹配的开口,所述ntc热敏电阻36通过所述开口与所述前外壳的内表面接触。

2.根据权利要求1所述的充电模块,其特征在于,所述充电输出单元还包括mos管q3、q4;所述mos管q3的源极与所述协议识别芯片u6的管脚22电连接,所述mos管q3的栅极与所述协议识别芯片u6的管脚23电连接;所述mos管q4的源极与所述协议识别芯片u6的管脚20电连接,所述mos管q4的栅极与所述协议识别芯片u6的管脚21电连接;所述mos管q3、q4的漏极均与所述协议识别芯片u6的管脚24电连接。

3.根据权利要求1所述的充电模块,其特征在于,所述输出接口包括usb-4pin-a接口和usb-type-c接口。

4.根据权利要求3所述的充电模块,其特征在于,所述usb-4pin-a接口和usb-type-c接口设于所述后壳体的前表面,所述前外壳上开设有分别与所述usb-4pin-a接口和usb-type-c接口对应的第一开口和第二开口。

5.根据权利要求1-4任一项所述的充电模块,其特征在于,所述充电模块的输出功率为45~65w。

6.根据权利要求1-4任一项所述的充电模块,其特征在于,所述输入整流滤波单元包括输入接口、保险丝f1、共模电感lf1、整流桥bd1、电解电容ec1、ec2、ec3和滤波电感l1;所述输入接口包括火线端l和零线端n;所述保险丝f1的一端电连接所述火线端l;所述共模电感lf1的一端分别连接所述保险丝f1的另一端和所述零线端n,所述共模电感lf1的另一端分别连接所述整流桥bd1的输入端两极;所述滤波电感l1的一端和所述电解电容ec1的正极均与所述整流桥bd1的直流输出正极电连接;所述电解电容ec2、ec3的正极均与所述滤波电感l1的另一端电连接;所述整流桥bd1的直流输出负极和所述电解电容ec1、ec2、ec3的负极均接地;所述整流桥bd1的直流输出正极为所述输入整流滤波单元的直流输出端。

7.根据权利要求1-4任一项所述的充电模块,其特征在于,所述驱动单元包括变压器t1、mos管q1和电源管理芯片u2;所述mos管q1的栅极与所述电源管理芯片u2的gate端电连接;所述mos管q1的源极经电阻r9与所述电源管理芯片u2的cs端电连接;mos管q1的漏极与所述变压器t1的第一初级绕组的同名端电连接;所述变压器t1的第一初级绕组的非同名端与输入整流滤波单元的直流输出端电连接;所述变压器t1的第二初级绕组的同名端与vdd电源电连接,所述变压器t1的第二初级绕组的非同名端接地;所述变压器t1的次级绕组的同名端与所述同步整流单元电连接,所述变压器t1的次级绕组的非同名端接地。

8.根据权利要求7所述的充电模块,其特征在于,所述同步整流单元包括同步整流芯片u3和mos管q2;所述变压器t1的次级绕组的同名端与所述同步整流芯片u3的set端电连接,所述mos管q2的源极与所述同步整流芯片u3的vss端电连接,所述mos管q2的漏极与所述同步整流芯片u3的vd端电连接,所述mos管q2的栅极与所述同步整流芯片u3的vg端电连接。

9.根据权利要求1所述的充电模块,其特征在于,所述后壳体的前表面还设有两孔插口和三孔插口,所述前外壳上开设有分别与所述两孔插口和三孔插口对应的两孔开口和三孔开口。

技术总结

本技术公开了一种智能降功率充电模块,包括前外壳和后壳体,前外壳盖设于后壳体上;后壳体内部设有电路板,电路板上设有控制电路,控制电路包括输入整流滤波单元、驱动单元、同步整流单元和充电输出单元;充电输出单元包括协议识别芯片、输出接口和过温降功率电路;过温降功率电路包括电阻R35、R37和热敏电阻R36;后壳体的前表面设有与热敏电阻R36大小匹配的开口,热敏电阻R36通过开口与前外壳的内表面接触。该充电模块通过热敏电阻实时采样充电模块前外壳的温度,并反馈给协议识别芯片,当温度超过65度时,协议识别芯片将控制电阻R35流过的电流,从而将充电模块的输出功率自动降低并同时能匹配设备充电。

技术研发人员:王万里,向荣林,刘文亮

受保护的技术使用者:江阴旺达电子有限公司

技术研发日:20230616

技术公布日:2024/3/4

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!