一种双螺旋接头装置的制作方法

本技术是关于电缆安装领域,尤其涉及一种双螺旋接头装置。

背景技术:

1、电缆“穿箱”在生产技术工艺中非常常见,将箱体内部传感器采集到的信号通过电缆传至箱体外部,同时箱体隔绝内外部介质,此项工艺常被用于火电机组汽轮机轴系测点安装,在电缆从箱壁孔洞穿线过程中,既要保证信号传送的质量,又不能影响电缆的使用寿命,更重要的是不能将汽轮机轴瓦箱内部润滑油外溢导致污染环节和材料油质,但在正常安装使用过程中,当导线用箱体孔洞及转换接头穿过后,即使实现转换接头与箱体及导线外壁紧固密封,可由于“毛细效应”的存在,轴瓦箱内部油质会逐渐渗透进入导线内壁,这些油质会沿着导线内部一直流向箱体外部,直至从接线端子处流出。

2、目前解决电缆“毛细效应”油质外溢大多有两种安装处理形式,分别为紧固接头法和剥线法,而在实际运行中发现剥线法的隔绝油质效果更加可观,而不论对转换接头进行何种改造,都无法彻底解决介质溢出,且转换接头紧固后极易发生电缆破皮进而导致接地现象发生,例如公告号为cn2469200y的专利所公开的的转换接头,用于紧固和隔绝箱体内外部介质,但在实际使用过程中,仍有部分油质沿着导线内壁穿过转换接头流出,一旦加强施压便会发生电缆接地甚至断线。

3、现常用的电缆“穿箱”工艺,无论是紧固接头法和剥线法,都无法彻底解决电缆“毛细效应”渗油问题,油质沿着电缆内壁流出,直至从接线端子处流出,污染接线盒和外部环境,给设备维护带来极大困难。

4、剥线法的隔绝油质效果更加可观,去掉导线外皮,介质失去向外界流通的渠道,达到对介质密封的效果,但实际运行不建议使用此安装方式,对电缆的保护性大大下降,电缆线芯与外部环境接触,容易发生破皮和损坏绝缘以及接地现象。

5、由此,本发明人凭借多年从事相关行业的经验与实践,提出一种双螺旋接头装置,以克服现有技术的缺陷。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种双螺旋接头装置,能有效解决穿箱电缆“毛细效应”漏油的问题,且不会影响穿箱电缆的信号传送质量。

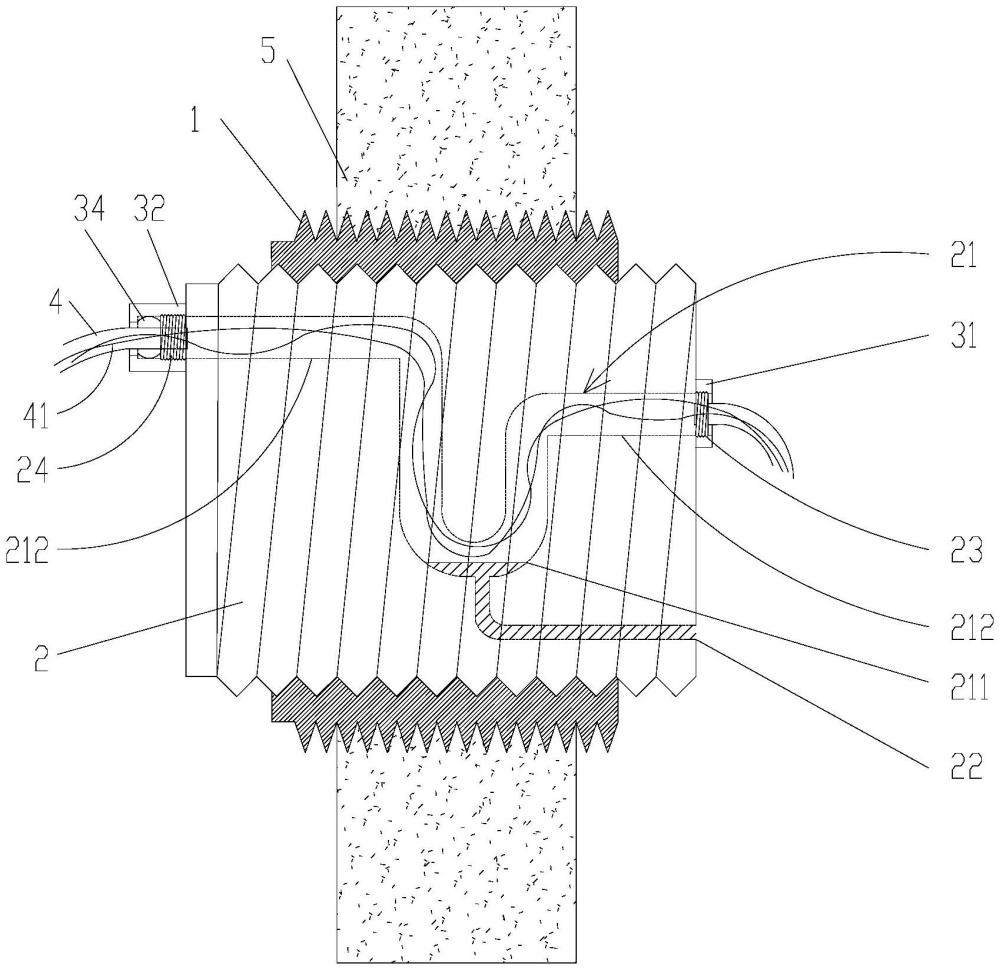

2、本实用新型的目的是这样实现的,一种双螺旋接头装置,包括两端开口的外套管以及实心的内柱体,外套管的外壁具有第一外螺纹,并能用于与穿缆箱体的电缆穿孔螺纹连接;内柱体的外壁具有第二外螺纹,并能与外套管的内壁螺纹连接;内柱体的内部开设有贯穿其两端的内部通道,内部通道的第一端位置高度低于其第二端的位置高度,且内部通道两端之间的通道部分不高于内部通道的两端;内部通道能用于供电缆的线芯穿过,线芯位于内部通道外的部分包覆有保护层,电缆位于内部通道外的部分通过相应的固定头与内柱体的两端固定。

3、在本实用新型的一较佳实施方式中,内部通道的中部形成u型通道,u型通道的两端均通过水平通道或倾斜通道与内部通道的两端连通。

4、在本实用新型的一较佳实施方式中,u型通道的底部通过排油通道连通至内柱体中靠近内部通道第一端的端面。

5、在本实用新型的一较佳实施方式中,在内柱体的两端正对内部通道的第一端和第二端的位置分别连接有入口接管和出口接管,一入口固定头能套设在电缆的外部并与入口接管的外壁螺纹连接,一出口固定头能套设在电缆的外部并与出口接管的外壁螺纹连接。

6、在本实用新型的一较佳实施方式中,入口固定头和出口固定头均包括一端开口的固定筒,在固定筒的筒底开设有通孔,电缆能由通孔和固定筒的内腔穿过,固定筒的内壁形成有内螺纹,并能与入口接管或出口接管的外壁螺纹连接。

7、在本实用新型的一较佳实施方式中,在出口固定头内且位于其内螺纹和其筒底之间穿设有出口弹性橡胶圈,出口弹性橡胶圈能套设在电缆的外侧。

8、在本实用新型的一较佳实施方式中,在入口固定头内且位于其内螺纹和其筒底之间穿设有入口弹性橡胶圈,入口弹性橡胶圈能套设在电缆的外侧。

9、在本实用新型的一较佳实施方式中,固定筒的底部外壁、外套管中靠近内部通道第二端的端部外壁以及内柱体中靠近内部通道第二端的端部外壁的截面均为正六边形。

10、在本实用新型的一较佳实施方式中,第二外螺纹的螺距大于第一外螺纹的螺距。

11、在本实用新型的一较佳实施方式中,第一外螺纹的螺距为0.5mm~1mm,第二外螺纹的螺距为2mm~3mm。

12、由上所述,本实用新型中的双螺旋接头装置采用外套管和内柱体双层结构,外套管螺旋嵌入穿缆箱体的箱壁,内柱体螺旋嵌于外套管内部,电缆由内柱体中间的内部通道穿线实现电缆从穿缆箱体的进出,由于外套管和内柱体都是螺纹推进装置,所以可以实现安装时接头的位置在线可调,其既能通过螺纹对穿缆箱体内的箱体介质进行密封,又可以在实现在线安装时电缆位置的固定,实现对电缆的保护。内部通道内的电缆只保留电缆内芯,既能实现油质进入接头内部的直接暴漏,又能更好的保护电缆防止损坏。由于内部通道两端之间的通道部分不高于内部通道的两端,且内部通道的第一端位置高度低于其第二端的位置高度,即便因渗透作用箱内介质沿电缆内部进入内部通道,介质受到重力影响也会沉积在内部通道的低点位置,并不会经内部通道的第二端流到穿缆箱体的外部,不会污染外部环境,进而解决了穿箱电缆“毛细效应”漏油问题,且不会影响穿箱电缆的信号传送质量。

技术特征:

1.一种双螺旋接头装置,其特征在于,包括两端开口的外套管以及实心的内柱体,所述外套管的外壁具有第一外螺纹,并能用于与穿缆箱体的电缆穿孔螺纹连接;所述内柱体的外壁具有第二外螺纹,并能与所述外套管的内壁螺纹连接;

2.如权利要求1所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

3.如权利要求2所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

4.如权利要求1所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

5.如权利要求4所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

6.如权利要求5所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

7.如权利要求6所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

8.如权利要求5所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

9.如权利要求1所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

10.如权利要求9所述的双螺旋接头装置,其特征在于,

技术总结

本技术为一种双螺旋接头装置,包括两端开口的外套管以及实心的内柱体,外套管的外壁具有第一外螺纹,并能用于与穿缆箱体的电缆穿孔螺纹连接。内柱体的外壁具有第二外螺纹,并能与外套管的内壁螺纹连接。内柱体的内部开设有贯穿其两端的内部通道,内部通道的第一端位置高度低于其第二端的位置高度,且内部通道两端之间的通道部分不高于内部通道的两端。内部通道能用于供电缆的线芯穿过,线芯位于内部通道外的部分包覆有保护层,电缆位于内部通道外的部分通过相应的固定头与内柱体的两端固定。本技术能有效解决穿箱电缆“毛细效应”漏油的问题,且不会影响穿箱电缆的信号传送质量。

技术研发人员:景杰,刘义杰,赵凯,刘麟,杨岳斌,康鹏,寇德林,张神举,苏宇,张凯旋,刘英达,朱高峰,唐利兴

受保护的技术使用者:北京京能电力股份有限公司

技术研发日:20230915

技术公布日:2024/4/24

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!