一种双组合发声单元的制作方法

本技术涉及耳机音频,具体涉及一种双组合发声单元。

背景技术:

1、目前市面上的耳机一般分为两大类,即头戴式耳机盒入耳式耳机,由于头戴式耳机的发声单元更大、隔音效果更好,故头戴式耳机的体验效果更佳。

2、目前的头戴式耳机一般都会配备动圈发声单元和平板发声单元,某些高端的耳机更是会配备两个甚至多个动圈发声单元,以达到更好的出声效果。但是这种结构的耳机的结构更为复杂,且体积较大,组装难度也更高,从而影响加工成本。

技术实现思路

1、为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本实用新型的目的在于提供一种双组合发声单元,通过动圈单元和压电振膜的双组合设计,利用压电振膜的轻薄性和高频更佳的输出特性,实现体积更小、组装难度更低的效果。

2、本实用新型是通过以下技术方案实现的:

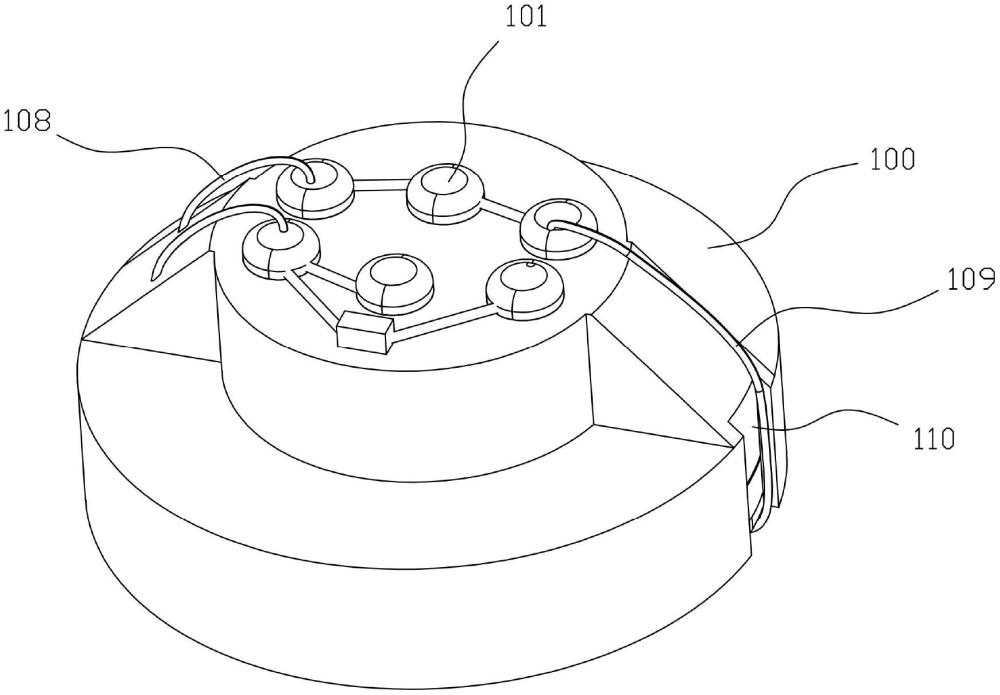

3、一种双组合发声单元,包括壳体、设置与壳体上端外表面的通电接点、设置于壳体内的动圈单元以及设置于壳体下端外表面的压电振膜,所述动圈单元以及压电振膜分别与通电接点电连接;所述壳体的下端还开设有出声孔,所述压电振膜设置有与出声孔对应的让位孔。

4、其中,所述发声单元还包括第一导线以及第二导线,壳体的一侧设置有让位槽,所述第一导线的一端以及第二导线的一端分别与通电接点连接,所述第一导线的另一端穿过壳体与上线圈连接,所述第二导线的另一端穿过第二让位槽后与压电振膜连接。

5、其中,所述动圈单元包括磁铁、动圈线圈以及动圈振膜,所述磁铁嵌入动圈线圈内设置,所述动圈振膜设置于动圈线圈的下端。

6、其中,所述动圈振膜包括第一鼓包以及第二鼓包,所述第二鼓包为环状结构,所述第一鼓包连接于第二鼓包的内环处,所述动圈线圈的下端与第二鼓包的内环处的上端连接。

7、其中,所述第一鼓包以及第二鼓包一体成型设置。

8、其中,所述压电振膜的直径小于动圈振膜的直径。

9、本实用新型的有益效果:

10、本实用新型的一种双组合发声单元,通过设置有壳体、通电接点、动圈单元以及压电振膜,使用时,通电接点接电,动圈单元以及压电振膜通电后,动圈单元可输出中低音,压电振膜可输出高音,分频相结合的优势互补,提升总体声音质量;同时,由于压电振膜的厚度较小且贴合在壳体的出声孔处,使得本实用新型的发声单元结构更加简单,加工难度也更低,实现体积更小、组装难度更低的效果。

技术特征:

1.一种双组合发声单元,其特征在于:包括壳体、设置与壳体上端外表面的通电接点、设置于壳体内的动圈单元以及设置于壳体下端外表面的压电振膜,所述动圈单元以及压电振膜分别与通电接点电连接;所述壳体的下端还开设有出声孔,所述压电振膜设置有与出声孔对应的让位孔。

2.根据权利要求1所述的一种双组合发声单元,其特征在于:所述发声单元还包括第一导线以及第二导线,壳体的一侧设置有让位槽,所述第一导线的一端以及第二导线的一端分别与通电接点连接,所述第一导线的另一端穿过壳体与上线圈连接,所述第二导线的另一端穿过第二让位槽后与压电振膜连接。

3.根据权利要求1所述的一种双组合发声单元,其特征在于:所述动圈单元包括磁铁、动圈线圈以及动圈振膜,所述磁铁嵌入动圈线圈内设置,所述动圈振膜设置于动圈线圈的下端。

4.根据权利要求3所述的一种双组合发声单元,其特征在于:所述动圈振膜包括第一鼓包以及第二鼓包,所述第二鼓包为环状结构,所述第一鼓包连接于第二鼓包的内环处,所述动圈线圈的下端与第二鼓包的内环处的上端连接。

5.根据权利要求4所述的一种双组合发声单元,其特征在于:所述第一鼓包以及第二鼓包一体成型设置。

6.根据权利要求3所述的一种双组合发声单元,其特征在于:所述压电振膜的直径小于动圈振膜的直径。

技术总结

本技术涉及耳机音频技术领域,具体涉及一种双组合发声单元,该发声单元包括壳体、设置与壳体上端外表面的通电接点、设置于壳体内的动圈单元以及设置于壳体下端外表面的压电振膜,所述动圈单元以及压电振膜分别与通电接点电连接;所述壳体的下端还开设有出声孔,所述压电振膜设置有与出声孔对应的让位孔。本技术的目的在于提供一种双组合发声单元,通过动圈单元和压电振膜的双组合设计,利用压电振膜的轻薄性和高频更佳的输出特性,实现体积更小、组装难度更低的效果。

技术研发人员:李克强,李桦,张伟

受保护的技术使用者:东莞市世威电子科技有限公司

技术研发日:20230717

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!