控制棒驱动装置的制作方法

本技术涉及核电,尤其涉及一种控制棒驱动装置。

背景技术:

1、随着能源利用的多样性大大增加,反应堆相对于大型商用压水堆更加趋向于小型化,以便迎合更加广泛的应用空间,因此必须降低反应堆的高度,从而满足核反应堆的小型化要求。反应堆高度主要由控制棒驱动线高度来决定,在堆芯高度一定的基础上(在不考虑堆顶屏蔽的情况下)整个控制棒驱动线组件的高度一般约为堆芯高度的4倍,而控制棒驱动线包括控制棒驱动机构和堆芯控制棒,其中控制棒驱动机构的高度一般为堆芯高度的2倍。因此控制棒驱动机构高度尺寸直接关系到整个反应堆的高度,控制棒驱动机构高度尺寸成为制约反应堆小型化的关键技术。

2、控制棒驱动机构是核反应堆中的关键设备,能够按照反应堆控制和保护系统的指令,完成反应堆的启动、功率调节、保持功率、正常停堆核事故停堆等功能。目前,控制棒驱动机构按照动力原理分为齿轮齿条型、丝杠螺母型、链轮链条型、磁力提升型、水力驱动型等多种类型,而国际上广泛适用于小型反应堆的控制棒驱动机构主要为两种类型:齿轮齿条型、丝杠螺母型。但是这两种驱动方式,均通过驱动杆(丝杠/齿条)升降,提升时驱动杆需穿出反应堆压力容器顶盖,穿出高度一般为堆芯高度的2倍,因此其控制棒驱动机构的高度比较高,行程比较长,在进行反应堆反应性控制的过程中,需要反应堆的堆顶上方有一定的空间以便控制棒的插入和提出堆芯,不利于降低反应堆系统整体高度。

技术实现思路

1、本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种控制棒驱动装置。

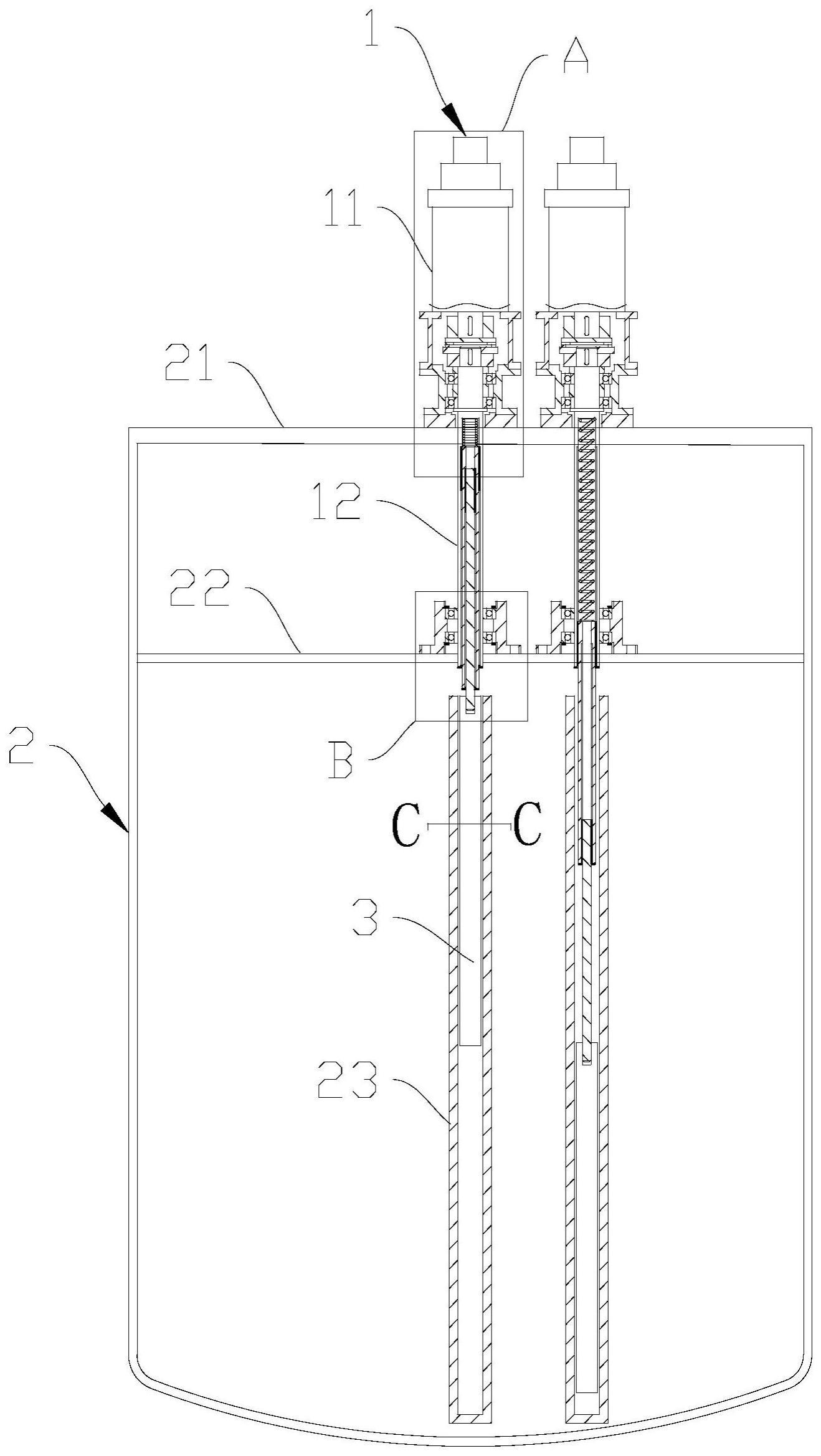

2、本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种控制棒驱动装置,用于驱动控制棒在压力容器中做升降运动;所述压力容器包括容器主体、设置在所述容器主体上端的顶盖、设置在所述容器主体内的支撑板、以及为所述控制棒运动导向的导向筒;所述控制棒驱动装置包括:

3、驱动组件,固定连接于压力容器的顶盖上方;

4、传动组件,可转动穿设于所述压力容器的顶盖和支撑板,所述传动组件包括从外到内依次套设的第一传动件、第二传动件和第三传动件;

5、所述第一传动件和所述第二传动件之间设有第一螺纹副;所述第二传动件和所述第三传动件之间设有第二螺纹副;

6、所述第三传动件末端与所述控制棒固定连接;所述第一传动件与所述驱动组件连接,并在所述驱动组件带动下转动,通过所述第一螺纹副带动所述第二传动件做升降运动;并且,所述第二传动件通过所述第二螺纹副带动所述第三传动件和所述控制棒做升降运动。

7、优选地,所述第一传动件靠近所述驱动组件的一端设有弹性件,所述弹性件与所述第二传动件相接;

8、当所述第二传动件上升时压缩所述弹性件,在所述弹性件压缩至最短时,所述第二传动件上升至最高点,并能够与所述第一传动件保持相对静止。

9、优选地,所述第二传动件包括第一螺纹段及第一光管段,所述第一螺纹段相较于所述第一光管段更靠近所述驱动组件,所述第一螺纹副包括相互啮合的第一内螺纹及第一外螺纹,所述第一内螺纹设于所述第一传动件内侧,所述第一外螺纹设于所述第一螺纹段外表面,所述第一光管段外径小于所述第一螺纹段外径;

10、所述第一传动件远离所述驱动组件的一端设有第一螺纹限位器,所述第一螺纹限位器沿所述第一传动件和所述第二传动件之间的空间延伸,在所述第二传动件下降至其上的所述第一螺纹段与所述第一螺纹限位器与抵接时,所述第一螺纹限位器能够限制所述第二传动件向远离所述驱动组件的方向移动。

11、优选地,第三传动件包括第二螺纹段及第二光管段,所述第二螺纹段相较于所述第二光管段更靠近所述驱动组件,所述第二螺纹副包括相互啮合的第二内螺纹及第二外螺纹,所述第二内螺纹设于所述第二传动件内侧,所述第二外螺纹设于所述第二螺纹段外表面,所述第二光管段外径小于所述第二螺纹段外径;

12、所述第二传动件远离所述驱动组件的一端设有第二螺纹限位器,所述第二螺纹限位器沿所述第二传动件和所述第三传动件之间的空间延伸,在所述第三传动件下降至其上的所述第二螺纹段与所述第二螺纹限位器与抵接时,所述第二螺纹限位器能够限制所述第三传动件向远离所述驱动组件的方向移动。

13、优选地,所述驱动组件包括屏蔽电机和联轴器,所述联轴器可在所述屏蔽电机的带动下转动,所述第一传动件通过键槽的连接方式与所述联轴器连接。

14、优选地,所述联轴器为摩擦盘式电磁离合器、牙嵌式电磁离合器或刚性联轴器。

15、优选地,所述屏蔽电机顶部设有制动器,所述制动器在通电时对所述屏蔽电机进行制动,所述制动器在断电时停止对所述屏蔽电机进行制动。

16、优选地,所述制动器顶部设有旋转编码器,所述旋转编码器可测量并调节所述制动器的转速。

17、优选地,所述驱动组件还包括联轴器外壳、第一轴承座、顶盖法兰和两个第一轴承;所述顶盖法兰设置于所述压力容器的顶盖上;所述第一轴承座设置于所述顶盖法兰上方,两个所述第一轴承间隔固定于所述第一轴承座和所述第一传动件之间;所述联轴器外壳套设所述联轴器并固定于所述屏蔽电机和所述第一轴承座之间。

18、优选地,所述控制棒驱动装置还包括第二轴承座和两个第二轴承,所述第二轴承座设置于所述压力容器的支撑板上,两个所述第二轴承间隔固定于所述第二轴承座和第一传动件之间。

19、实施本实用新型具有以下有益效果:通过套筒和丝杠螺母的组合设计,利用第一传动件套设第二传动件再套设第三传动件,在驱动组件驱动第一传动件转动的情况下,能通过第一传动件与第二传动件之间的第一螺纹副带动第二传动件做升降运动,及通过第二传动件与第三传动件之间的第二螺纹副带动与第三传动件和与其连接的控制棒做升降运动,从根本上缩减了控制棒驱动线的高度,并使控制棒驱动机构的高度降低为堆芯高度的1/2倍,从而将控制棒驱动线组件的高度从堆芯高度的4倍降低为堆芯高度的2.5倍,显著降低了控制棒驱动线组件的高度尺寸,降低了原反应堆高度约37.5%,使得堆芯布置更利于堆芯小型化发展,从而实现了降低核反应堆高度以及减小核反应堆体积的目的。

技术特征:

1.一种控制棒驱动装置,用于驱动控制棒(3)在压力容器(2)中做升降运动;所述压力容器(2)包括容器主体、设置在所述容器主体上端的顶盖(21)、设置在所述容器主体内的支撑板(22)、以及为所述控制棒(3)运动导向的导向筒(23);其特征在于,所述控制棒驱动装置包括:

2.根据权利要求1所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述第一传动件(121)靠近所述驱动组件(11)的一端设有弹性件(124),所述弹性件(124)与所述第二传动件(122)相接;

3.根据权利要求1所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述第二传动件(122)包括第一螺纹段及第一光管段,所述第一螺纹段相较于所述第一光管段更靠近所述驱动组件(11),所述第一螺纹副包括相互啮合的第一内螺纹及第一外螺纹,所述第一内螺纹设于所述第一传动件内侧,所述第一外螺纹设于所述第一螺纹段外表面,所述第一光管段外径小于所述第一螺纹段外径;

4.根据权利要求1所述的控制棒驱动装置,其特征在于,第三传动件(123)包括第二螺纹段及第二光管段,所述第二螺纹段相较于所述第二光管段更靠近所述驱动组件(11),所述第二螺纹副包括相互啮合的第二内螺纹及第二外螺纹,所述第二内螺纹设于所述第二传动件内侧,所述第二外螺纹设于所述第二螺纹段外表面,所述第二光管段外径小于所述第二螺纹段外径;

5.根据权利要求1所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述驱动组件(11)包括屏蔽电机(113)和联轴器(114),所述联轴器(114)可在所述屏蔽电机(113)的带动下转动,所述第一传动件(121)通过键槽的连接方式与所述联轴器(114)连接。

6.根据权利要求5所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述联轴器(114)为摩擦盘式电磁离合器、牙嵌式电磁离合器或刚性联轴器。

7.根据权利要求5所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述屏蔽电机(113)顶部设有制动器(112),所述制动器(112)在通电时对所述屏蔽电机(113)进行制动,所述制动器(112)在断电时停止对所述屏蔽电机(113)进行制动。

8.根据权利要求7所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述制动器(112)顶部设有旋转编码器(111),所述旋转编码器(111)可测量并调节所述制动器(112)的转速。

9.根据权利要求5所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述驱动组件(11)还包括联轴器外壳(115)、第一轴承座(116)、顶盖法兰(117)和两个第一轴承(118);所述顶盖法兰(117)设置于所述压力容器(2)的顶盖(21)上;所述第一轴承座(116)设置于所述顶盖法兰(117)上方,两个所述第一轴承(118)间隔固定于所述第一轴承座(116)和所述第一传动件(121)之间;所述联轴器外壳(115)套设所述联轴器(114)并固定于所述屏蔽电机(113)和所述第一轴承座(116)之间。

10.根据权利要求1所述的控制棒驱动装置,其特征在于,所述控制棒驱动装置还包括第二轴承座(13)和两个第二轴承(131),所述第二轴承座(13)设置于所述压力容器(2)的支撑板(22)上,两个所述第二轴承(131)间隔固定于所述第二轴承座(13)和第一传动件(121)之间。

技术总结

本技术公开一种控制棒驱动装置,用于驱动控制棒在压力容器中做升降运动,控制棒驱动装置包括:驱动组件,固定连接于压力容器的顶盖上方;传动组件,穿设于压力容器的顶盖和支撑板,传动组件包括从外到内依次套设的第一传动件、第二传动件和第三传动件;第一传动件和第二传动件间设有第一螺纹副;第二传动件和第三传动件间设有第二螺纹副;第三传动件末端与控制棒固定连接第一传动件与驱动组件连接,并在驱动组件带动下转动,通过第一螺纹副带动第二传动件做升降运动;第二传动件通过第二螺纹副带动第三传动件和控制棒做升降运动。本技术通过套筒和丝杠螺母的组合设计,降低了控制棒驱动装置的高度,有效的减少反应堆系统的整体尺寸。

技术研发人员:崔军,李爽,易奎铭,韩万富

受保护的技术使用者:中广核研究院有限公司

技术研发日:20230418

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!