一种用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒的制作方法

本申请涉及核裂变反应堆,尤其涉及一种用于游泳池式反应堆中的能够提升冷却剂自然循环能力,进而提升反应堆运行的被动安全性的吸力筒。

背景技术:

1、冷却剂在反应堆内的循环流动对核裂变反应堆的安全运行至关重要。堆芯燃料裂变以及裂变碎片衰变产生的热量主要由冷却剂带出堆芯,并在热交换器中通过与二回路的冷却剂换热将热量排出。对于确定类型的冷却剂,冷却剂的循环效率直接决定了热量导出的效率,进而决定了堆芯功率水平的上限。

2、在传统的动力堆型中,通常采用泵驱动冷却剂的循环,称之为受迫循环。受迫循环的循环速率通常较高,但是泵的运转依赖于外部电源,遇到失电等外部事故时会造成循环能力显著下降甚至停止,导致堆芯温度升高,最终可能引发堆芯熔毁等严重核安全事故。

3、低功率反应堆(多见于研究堆或特殊用途小型反应堆)由于堆芯发热量小,往往可以依赖冷却剂自然循环导出热量。自然循环是靠冷却剂在热源(堆芯)和冷源(热交换器)处的密度差和高度差所提供的驱动压头克服流道的阻力来实现冷却剂进行循环的。这种循环方式不依赖外部驱动力量,仅依靠重力便可以维持运转,因此即使在失电情况下仍然可以为堆芯提供可靠的冷却,极大程度上降低了核事故发生的可能性。

4、在一些低功率反应堆中,为了促进自然循环的建立,在堆芯上方设置了吸力筒结构。吸力筒将流经堆芯被加热的冷却剂热流与周围的温度较低的冷却剂区隔开来,使热流可以凭借较低的密度在吸力筒中上升,造成局部负压进而产生吸力,将更多的冷却剂从堆芯下方吸入堆芯。

5、然而,传统吸力筒通常为单体不锈钢结构,虽然结构简单,但却存在隔热效果欠佳、多通道热流在筒内混合产生湍流的情况,无法最大限度的发挥热流上升产生的吸力效果,对自然循环的驱动压头造成了一定的损失,从而限制了自然循环能够覆盖的功率范围。为了弥补现有吸力筒的不足,进一步提高自然循环驱动压头,使之能够适用于更高功率的反应堆堆型,有必要提出一种改进型的吸力筒设计。

技术实现思路

1、本申请提供一种用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,用以解决现有反应堆吸力筒无法最大限度的发挥热流上升产生的吸力效果,对自然循环的驱动压头造成了一定的损失的问题。

2、为了实现上述目的,本申请提供如下技术方案:

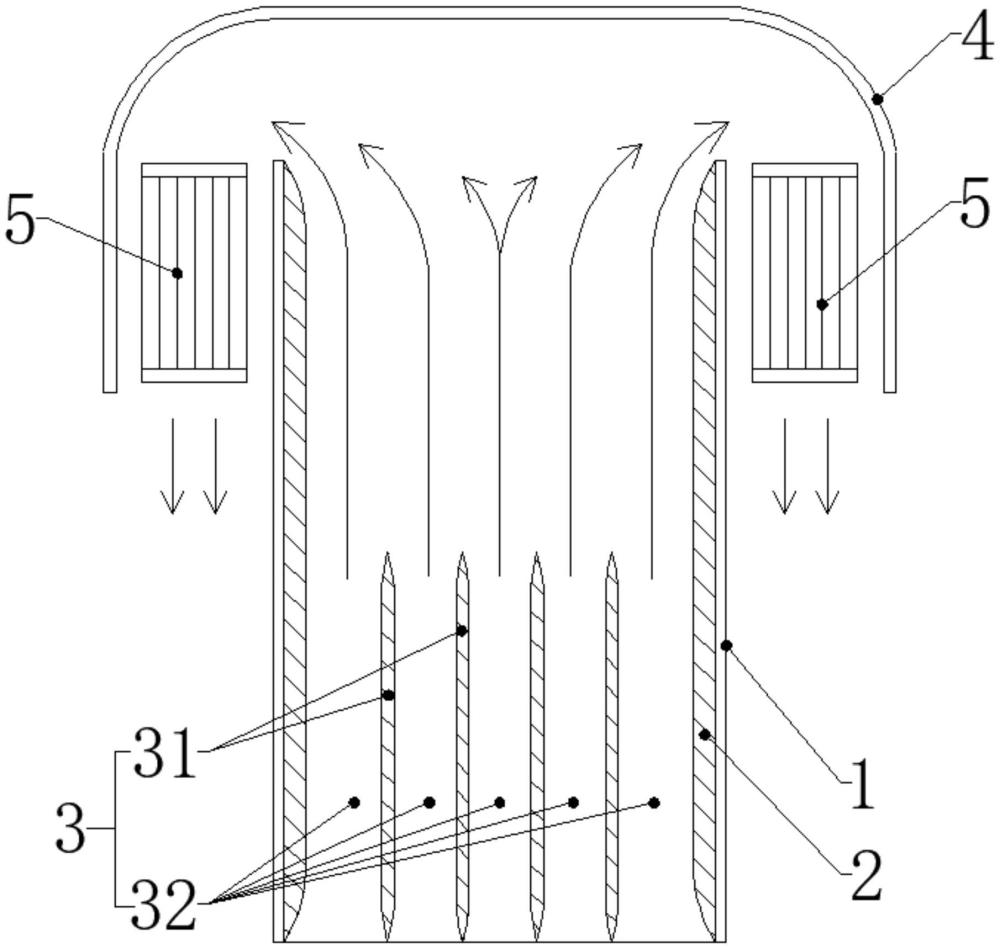

3、本申请提供一种用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,包括筒身和设置在所述筒身顶部的筒帽;所述筒身为柱筒状,所述筒身的内壁上设置隔热衬垫,所述筒身内部形成导流通道,所述导流通道中设置导流通道栅格;所述导流通道栅格包括若干道栅格条,所述栅格条与筒身的中心轴线平行,若干道栅格条形成具有多个栅格通道的柱状结构件,所述导流通道栅格的外壁与隔热衬垫适配相连;所述多个栅格通道与堆芯燃料组件栅格一一对应,所述栅格通道形成冷却剂流道,所述导流通道栅格的一端与筒身底部平齐。

4、上述技术方案中进一步的,所述筒身的底部与反应堆堆芯的上表面适配对接,自所述反应堆堆芯流出的冷却剂沿所述冷却剂流道进入筒身,所述冷却剂流道与筒身的中心轴线平行。

5、进一步的,所述栅格通道的横截面形状为四角均为圆角的正方形。

6、进一步的,一个所述栅格通道的横截面积大于处于所述堆芯燃料组件栅格中的一个与其对应的栅格的横截面积。

7、进一步的,所述栅格条的两端形成尖角状,自靠近栅格条端部的位置起栅格条的厚度向栅格条端部逐渐递减。

8、进一步的,所述导流通道栅格的另一端靠近所述筒身的中部。

9、进一步的,所述隔热衬垫为与所述筒身的内壁适配的筒状内衬,所述隔热衬垫的外壁与筒身内壁相贴,隔热衬垫内壁的两端形成弧形倒角,使得自靠近隔热衬垫端部的位置起隔热衬垫的厚度向隔热衬垫的端部逐渐递减。

10、进一步的,所述筒身为不锈钢筒身,所述筒帽为不锈钢筒帽;所述隔热衬垫为特氟龙衬垫,所述导流通道栅格为特氟龙材料,所述隔热衬垫与导流通道栅格一体成型。

11、进一步的,所述筒帽呈碗状倒扣设置在所述筒身的顶部,所述筒帽的中心轴线与所述筒身的中心轴线重合,所述筒帽与筒身顶部形成允许筒身内的冷却剂流出的通道;所述筒帽中设置多个换热器,所述多个换热器围设在所述筒身周围。

12、相比现有技术,本申请具有以下有益效果:

13、1、本申请提供一种用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,包括筒身和设置在筒身顶部的筒帽;筒身的内壁上设置隔热衬垫,筒身内部形成导流通道,导流通道中设置导流通道栅格;导流通道栅格为具有多个栅格通道的柱状结构件,多个栅格通道与堆芯燃料组件栅格一一对应,栅格通道形成冷却剂流道,导流通道栅格的一端与筒身底部平齐,冷却剂流经堆芯被加热后,进入吸力筒的筒身,因此,本申请提供的吸力筒在其与堆芯衔接处设置了导流通道栅格,可减少不同流道之间因流速差造成的乱流,减小流动阻力,增强热流上升产生的吸力效果,提高自然循环驱动压头,有利于自然循环的建立和保持。

14、2、本申请提供的吸力筒的筒身内壁上设置了隔热衬垫,优选特氟龙衬垫,能有效阻滞筒内冷却剂热流与筒外冷却剂冷流的换热,使热流在上升过程中尽可能的保持高温和低密度,以维持自然循环驱动压头。

15、3、本申请提供的吸力筒中隔热衬垫和导流通道栅格优选特氟龙材质,隔热衬垫和导流通道栅格可一体成型制作,特氟龙材料具有显著的疏水性,相比不锈钢等材料可以显著降低冷却剂在其中流动时的流动阻力,更有利于自然循环的建立和保持。

16、4、由于反应堆内堆芯燃料组件、靶件、控制棒等栅格的非均匀布置以及功率的非平均分布,来自各堆芯栅格的热流具有不同的流速,传统的吸力筒的单筒体设计将各个流道的热流合并,不同流速的热流在汇合界面易产生乱流,形成流动阻力,而本申请提供的吸力筒在其与堆芯衔接处设计的导流通道栅格可避免不同流道之间因流速差造成的乱流,减小流动阻力。

17、5、本申请中导流通道栅格包括若干道栅格条,栅格条与筒身的中心轴线平行,若干道栅格条形成具有多个栅格通道的柱状结构件,由于堆芯燃料组件横截面通常为方形,因此吸力筒内的流道横截面也设计为方形,但为了减小冷却剂在折角处产生湍流的可能性,本申请将栅格通道的横截面用圆角取代方形栅格形成的折角,进一步减小了冷却剂因流经折角区域所产生的湍流,减小了流动阻力。

18、6、本申请中栅格条的两端形成尖角状,自靠近栅格条端部的位置起栅格条的厚度向栅格条端部逐渐递减,这种尖角结构设置能够在冷却剂流经时降低产生湍流和边界层分离的可能性,降低流动阻力;本申请中导流通道栅格的结构设计实现了多种效果的叠加,可以显著降低自然循环回路的压降,有利于自然循环的建立和保持。

19、7、本申请中隔热衬垫的两端均设计有弧形倒角,能够降低流动阻力。

技术特征:

1.一种用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,包括筒身和设置在所述筒身顶部的筒帽;所述筒身为柱筒状,所述筒身的内壁上设置隔热衬垫,所述筒身内部形成导流通道,所述导流通道中设置导流通道栅格;所述导流通道栅格包括若干道栅格条,所述栅格条与筒身的中心轴线平行,若干道栅格条形成具有多个栅格通道的柱状结构件,所述导流通道栅格的外壁与隔热衬垫适配相连;所述多个栅格通道与堆芯燃料组件栅格一一对应,所述栅格通道形成冷却剂流道,所述导流通道栅格的一端与筒身底部平齐。

2.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述筒身的底部与反应堆堆芯的上表面适配对接,自所述反应堆堆芯流出的冷却剂沿所述冷却剂流道进入筒身,所述冷却剂流道与筒身的中心轴线平行。

3.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述栅格通道的横截面形状为四角均为圆角的正方形;

4.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述栅格条的两端形成尖角状,自靠近栅格条端部的位置起栅格条的厚度向栅格条端部逐渐递减。

5.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述导流通道栅格的另一端靠近所述筒身的中部。

6.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述隔热衬垫为与所述筒身的内壁适配的筒状内衬,所述隔热衬垫的外壁与筒身内壁相贴,隔热衬垫内壁的两端形成弧形倒角,使得自靠近隔热衬垫端部的位置起隔热衬垫的厚度向隔热衬垫的端部逐渐递减。

7.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述筒身为不锈钢筒身,所述筒帽为不锈钢筒帽;所述隔热衬垫为特氟龙衬垫,所述导流通道栅格为特氟龙材料,所述隔热衬垫与导流通道栅格一体成型。

8.根据权利要求1所述的用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,其特征在于,所述筒帽呈碗状倒扣设置在所述筒身的顶部,所述筒帽的中心轴线与所述筒身的中心轴线重合,所述筒帽与筒身顶部形成允许筒身内的冷却剂流出的通道;所述筒帽中设置多个换热器,所述多个换热器围设在所述筒身周围。

技术总结

本申请公开了一种用于提升反应堆自然循环能力的吸力筒,包括筒身和设置在筒身顶部的筒帽;筒身的内壁上设置隔热衬垫,筒身内部形成导流通道,导流通道中设置导流通道栅格;导流通道栅格与隔热衬垫一体成型,导流通道栅格为具有多个栅格通道的柱状结构件,多个栅格通道与堆芯燃料组件栅格一一对应,栅格通道形成冷却剂流道,导流通道栅格的一端与筒身底部平齐,冷却剂流经堆芯被加热后,进入吸力筒的筒身;相比现有技术,本申请提供的吸力筒在其与堆芯衔接处设置了导流通道栅格,可减少不同流道之间因流速差造成的乱流,减小流动阻力,增强热流上升产生的吸力效果,提高自然循环驱动压头,有利于自然循环的建立和保持。

技术研发人员:张运荒,孙世妍,付文,郑刚阳,王子冠,王吉浦,陈思娟

受保护的技术使用者:北京中子探索科技有限公司

技术研发日:20230911

技术公布日:2024/5/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!