一种田螺稻田集苗装置的制作方法

[0001]

本实用新型实施例涉及水产养殖技术领域,具体涉及一种田螺稻田集苗装置。

背景技术:

[0002]

在自然环境下,稻田中的田螺喜附着在田边饵料和腐蚀质丰富的地方,或者附着在水草上觅食,母螺为分批产卵,产卵时间每年4-10月,受精卵在雌螺育儿室发育成仔螺后产出,每胎产20-50个,一年可产100-150个以上。一般的,母螺和仔螺难分离,仔螺刚出生具有游泳能力,动作敏捷,随着生长发育,逐渐失去游泳能力且动作逐渐迟缓。仔螺喜阴、亦喜欢在水面、或长满大量藻类与铺满腐蚀质的水草及附着物上觅食。

[0003]

此外,仔螺在出生后,螺壳透明易碎,且个体小、难捕捉收集,在自然和养殖水体中容易遭受虾、鱼、老鼠等天地的迫害,导致仔螺存活率极低。目前,在稻田养螺方面,由于螺苗螺种难分离、螺苗收集困难等问题,螺苗供应目前没有解决,因此只能靠传统的养殖方法,通过放稻田养螺种,让其在稻田自然产卵、自然生长。这样造成的问题是:

①

在繁殖高峰期、大量仔螺由于饵料不足而存活率极低;

②

田螺生长规格差异大,影响田螺摄食和生长;

③

螺收集不能同一批次收获上市,在分批次收集螺时,会使新一批刚产的仔螺生存受影响。目前,目前还没有一种能够解决上述问题并适合于田螺稻田集苗专用装置。因此,研究一种能在稻田或者池塘进行田螺螺苗收集专用装置已至关重要

技术实现要素:

[0004]

为此,本实用新型提供一种田螺稻田集苗装置,以解决现有技术中由于田螺集苗困难主要依赖于野生螺种放养、螺仔多批次收集,而导致的稻田中螺仔受饵料丰富度、大规格螺的抢食胁迫及生长环境的不足等外在因素影响,导致田螺供苗困难、田螺产业发展缓慢的问题。

[0005]

为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006]

根据本实用新型的第一方面,公开了一种田螺稻田集苗装置,所述田螺稻田集苗装置包括:集苗槽、附着装置和槽底,所述集苗槽呈底部小、顶部大的倒置圆台状,集苗槽顶部开口,集苗槽的侧壁为具有方形网孔的第一网片,所述附着装置安装在集苗槽内,所述槽底安装在集苗槽的底部,槽底铺设有第二网片。

[0007]

进一步地,所述附着装置的高度低于集苗槽,附着装置包括:中心轴、附着板、附着架和提拉环,所述中心轴与槽底连接,所述附着板与附着架以中心轴为中心点,间隔环绕中心轴与中心轴固定连接,相邻附着板与附着架之间夹角角度相同,所述提拉环安装在中心轴顶部。

[0008]

进一步地,所述附着板在集苗槽内竖立摆放,附着板的外侧边与集苗槽的内侧壁相贴合,附着板的底边与槽底相贴合。

[0009]

进一步地,所述附着架在集苗槽内竖立摆放,附着架包括:支撑架和框架条,所述支撑架构成附着架的基本框架,所述框架条包括多根,多根框架条相互平行横向安装在支

撑架上,相邻框架条之间间隔2mm,附着架的外侧边与集苗槽的内侧壁相贴合,附着架的底边与槽底相贴合。

[0010]

进一步地,所述附着架上固定有附着水草和附着带,所述附着水草为仿真塑料水草,塑料材质,绿色,树状分枝水草,附着水草倒置悬挂在附着架上,所述附着带为带状尼龙网,缠绕着或者捆绑在附着架上。

[0011]

进一步地,所述槽底上铺设有圆形防逃第二网片,槽底底部安装有多个紧贴槽底的有弧度的矩形底座。

[0012]

本实用新型具有如下优点:

[0013]

本实用新型公开了一种田螺稻田集苗装置,集苗槽第一网孔大小能使仔螺进来而螺种被隔离在外面,且能使水流通,保证收集槽内水质。同时,收集槽底部直径小于顶部,下小上大减少占地面积却可以增大遮阴面积。收集槽高度大于附着装置可防止附着的螺从顶部水面逃逸。

[0014]

收集槽底部四个底座,起到了防止将收集槽放入稻田中时把螺压坏,以及收集槽浸泡在藻类养殖池时藻类的附着。

[0015]

收集槽底部密网,起到了保证底部水流通的同时,防止了提出收集槽时螺从底部的逃逸。

[0016]

收集槽内部的附着装置完全贴合收集槽,可单独取出,方便附着装置的管理。

[0017]

附着板和附着架的交叉设计增加了藻类附着的方式,从而增加了诱导田螺附着的概率。中心轴起到附着板和附着架的固定的作用,提拉环方便整个附着装置易提拉。附着装置的附着板增加藻类等的附着空间,提供螺仔附着面积,增大收螺数量,且具有一定的遮阴作用,从而诱导了螺仔的附着。

[0018]

附着装置的附着所述附着架为纵横条框架,可供小型水草附着,大型水草及附着带的挂靠。

[0019]

附着架为纵横条状塑料框架,主框架条粗于其他框架条,主框架可保证整体附着架骨干稳定不变形,其他填充框架保证更多小型水草的附着,和大型水草及附着带的挂靠和缠绕。

附图说明

[0020]

为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引申获得其它的实施附图。

[0021]

本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0022]

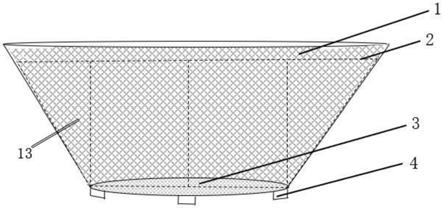

图1为本实用新型实施例提供的一种田螺稻田集苗装置的正视结构示意图;

[0023]

图2为本实用新型实施例提供的一种田螺稻田集苗装置的俯视结构图;

[0024]

图3为本实用新型实施例提供的一种田螺稻田集苗装置的仰视结构图;

[0025]

图4为本实用新型实施例提供的一种田螺稻田集苗装置的附着装置结构示意图;

[0026]

图5为本实用新型实施例提供的一种田螺稻田集苗装置的内部剖视结构图;

[0027]

图中:1-集苗槽;2-附着装置;3-槽底;4-支撑脚;5-提拉环;6-中心轴;7-附着板;8-附着架;9-支撑架;10-框架条;11-附着水草;12-附着带;13-第一网片、14-第二网片。

具体实施方式

[0028]

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0029]

实施例1

[0030]

本实施例公开了一种田螺稻田集苗装置,所述田螺稻田集苗装置包括:集苗槽1、附着装置2和槽底3,所述集苗槽1呈底部小、顶部大的倒置圆台状,集苗槽1顶部开口。集苗槽1下小上大的设计,可减少底部占地面积,又可增加遮阴面积。集苗槽1的侧壁为具有方形网孔的第一网片13,第一网片13为灰色塑料材质,网孔大小为15mm

×

15mm,塑料粗4mm。网孔大小刚好能把2月龄以上的田螺分离出在收集槽外,刚产出至2月龄的仔螺可钻进。集苗槽1顶部开口直径为120cm,底部直径为35cm,高60cm。集苗槽1的网孔外管设计能在保证槽内外水交换的前提下,给仔螺提供良好的遮阴和附着空间。

[0031]

所述附着装置2安装在集苗槽1内,所述槽底3安装在集苗槽1的底部,槽底3铺设有第二网片14。附着装置2的高度低于集苗槽1,保证附着装置2上的仔螺不会从集苗槽1中游出。附着装置2完全贴合集苗槽1,并可单独取出,方便附着装置2的管理,减少集苗槽1的移动。附着装置2顶开口直径为118cm,底部直径为34cm,高50cm,保证附着装置2能刚好嵌入集苗槽1中。附着装置2包括:中心轴6、附着板7、附着架8和提拉环5,所述中心轴6与槽底3连接,所述附着板7与附着架8以中心轴6为中心点,间隔环绕中心轴6与中心轴6固定连接,附着板7和附着架8各设置四个,相邻附着板7与附着架8之间夹角角度相同,所述提拉环5安装在中心轴6顶部,便于将附着装置2取出集苗槽1。

[0032]

附着板7在集苗槽1内竖立摆放,附着板7的外侧边与集苗槽1的内侧壁相贴合,附着板7的底边与槽底3相贴合,附着板7的立体放置可增加遮阴效果,并增加藻类和仔螺的附着,将仔螺收集空间最大化,保证收集效益。

[0033]

附着架8在集苗槽1内竖立摆放,附着架8为灰色塑料材质。附着架8包括:支撑架9和框架条10,所述支撑架9构成附着架8的基本框架,支撑架9由粗5mm的塑料条纵横间隔垂直编织而成,支撑架9上孔洞大小为12cm*12cm,保证附着架8基本结构不变形。框架条10包括多根,多根框架条10相互平行横向安装在支撑架9上,框架条10为直径2mm的塑料横条,相邻框架条10之间间隔2mm,附着架8的外侧边与集苗槽1的内侧壁相贴合,附着架8的底边与槽底3相贴合。

[0034]

附着架8上固定有附着水草11和附着带12,所述附着水草11为仿真塑料水草,塑料材质,绿色,树状分枝水草,附着水草11倒置悬挂在附着架8上,供藻类和仔螺附着。所述附

着带12为带状300目的尼龙网,缠绕着或者捆绑在附着架8上,供藻类生长和仔螺附着。附着水草11和附着带12为藻类和田螺仔螺提供喜爱的附着地方,增加附着类型和附着空间,增大螺苗收集数量。

[0035]

槽底3上铺设有圆形防逃第二网片14,第二网片14为圆形防逃的80目绿色网片,第二网片14的网孔尺寸为10mm*10mm方孔,可防止集苗装置整个从出水中拿出时仔螺的逃逸和流出。槽底3底部安装有多个紧贴槽底3的有弧度的矩形支撑脚4,支撑脚4采用塑料材质,尺寸为长4cm,宽3cm,厚度1cm,共设置四个。支撑脚4能保证集苗槽1在放置到田泥时,不会直接压在田螺上,造成螺的损坏,同时也保证集苗槽1在泥上放置时依旧保持稳定。

[0036]

本实施例公开的田螺稻田集苗装置可为田螺苗种提供安全、可控、方便观察、可重复使用的集苗设施,增大螺苗附着面积和活动空间,节省仔螺收集工序和时间;同时可根据螺的种类及要求收集螺的规格大小,调整和订制收集螺孔的大小,可收集多种规格的仔螺。该田螺稻田集苗专用装置材料简便、操作便捷、实用性强,安全性高,具有广阔的应用前景。

[0037]

实施例2

[0038]

本实施例公开了一种田螺稻田集苗装置的使用方法,所述方法为:

[0039]

将集苗槽1、附着装置2、附着水草11和附着带12在高锰酸钾溶液中浸泡10-20分钟,充分杀菌;

[0040]

清洗后,将附着水草11和附着带12绑在附着架8上,放入藻类培养池3-7天;

[0041]

待集苗及其内部的附着装置2、附着水草11和附着带12附着大量藻类时,将集苗槽1迅速放置到稻田中;

[0042]

在集苗过程,在集苗槽顶搭上水管,注入微流水,观察附着效果,调整后期附着水草11和附着带12的捆绑数量和方式,为增加集苗效果,适当在集苗槽1中泼洒藻类培养池中的液体,引诱仔螺靠近附着;

[0043]

每隔两小时观察附着效果,待附着装置2上附着满仔螺后,提出集苗槽1,放置到干净有暂养水的池中,用水轻轻将仔螺冲出。

[0044]

本方法可为田螺苗种提供安全、可控、方便观察、可重复使用的集苗环境,增大螺苗附着面积和活动空间,节省仔螺收集工序和时间;同时可根据螺的种类及要求收集螺的规格大小,调整和订制收集螺孔的大小,可收集多种规格的仔螺。该田螺稻田集苗专用装置材料简便、操作便捷、实用性强,安全性高,具有广阔的应用前景。

[0045]

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1