一种具有预警机制的养殖池的制作方法

1.本实用新型涉及养殖系统领域,特别涉及具有预警机制的养殖池。

背景技术:

2.海洋鱼类的养殖如何形成规模化和系统化,是本领域人们一直致力于实验开发的重点。具体的,对于龙胆石斑鱼的养殖,不仅需要控制养殖水的洁净度,而且还需保障水中的含氧量等等。因此,在建设龙胆石斑鱼的养殖基地时,对于整个养殖系统的安全性或预警性的建设也至关重要,然而,现有的养殖基地对预警机制的设立,大多是建立在人工监控的情况。人工监控最直接的问题在于:监控的间断性,具有空档期;劳动量大,增加养殖的困难和成本,直接导致龙胆石斑鱼的死亡的后果。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种具有预警机制的养殖池,其要解决现有的养殖系统不具有报警系统的问题。

4.为实现本实用新型的目的,本实用新型采用的技术方案是:一种具有预警机制的养殖池,包括:

5.养殖池,连接至所述养殖池侧壁的常开供水管,连接至所述养殖池的底面中部的常开排水管;

6.污水处理池,其进水端与所述排水管连通,其出水端与所述供水管连接设置有一清水池;及

7.报警系统,包括设置于所述清水池内的第一水位检测器与所述第一水位检测器通讯连接的控制终端,所述控制终端通讯连接所述供水管上的第一水泵。

8.优选的,所述养殖池还设置有供氧管路,以及设置于所述供氧管路上的气压检测器,所述气压检测器与所述控制终端通讯连接。

9.优选的,所述报警系统包括与所述气压检测器电连接的无线预警器,所述无线预警器与所述控制终端通讯连接。

10.优选的,所述污水处理池包括至少一个沉淀池、毛刷池和硫化池,所述沉淀池、毛刷池和硫化池依次连通设置。

11.优选的,所述沉淀池与所述污水处理池的出水端之间设置有蛋白分离器。

12.优选的,所述蛋白分离器与所述沉淀池之间设置有微滤机。

13.优选的,还包括补水管路,所述补水管路连通至所述清水池或养殖池。

14.优选的,所述排水管上设置有第二水泵,所述第二水泵的抽水量大于所述第一水泵的抽水量。

15.优选的,所述报警系统设置有第二水位检测器,所述第二水位检测器位于所述沉淀池内,所述第二水位检测器与所述控制终端通讯连接。

16.与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

17.1、通过常开的供水管和排水管,实现对养殖池内的水进行循环不断的换水,达到活水养殖,以及保持水的洁净度的效果。不间断的循环换水,还可以将养殖池内的粪便、残饵和泡沫等,及时排出至污水处理池中处理,同时将处理完成后的清水,再抽送至养殖池内,实现水循环且水资源不会产生浪费的效果,降低了养殖成本。同时,结合对清水池中的水位检测,可以保证为养殖池的供水和排水的水量循环不会中断,有效的保持养殖池的水循环,同时在清水池的水位过低时,可以停止水泵的抽送,通过补水或等待水位上升至设定的水位之上后,再重新进行抽吸,保障设备运行的安全性。同时,通过控制终端第一时间获得反馈的信息,也可以及时处理排除问题,提高安全性能。

18.2、在养殖池内的供氧管路上具有气压检测器,以及与气压检测器电连接的无线预警器。若供氧管路上的气压较低或为零时,气压检测器会将该信息反馈至控制终端,使得人们可以第一时间收到反馈信息,实现及时处理的目的。而当气压检测器先反馈至无线预警器内,此时无线预警器会在现场进行语音和/或灯光的警报,同时会在该信息反馈至控制终端内,让人们第一时间获取反馈的信息。

19.3、在清水池或养殖池内连接有补水管路,通过补水管路补充排污和消耗的水量,保证循环的水量保持在设定的范围值内,以满足养殖池内的水量循环,为养殖提供充足的水量。

附图说明

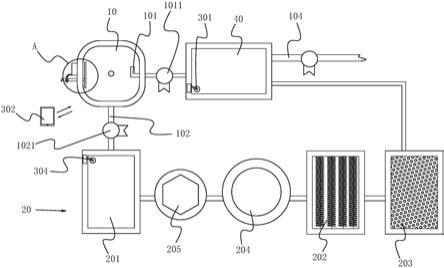

20.图1为实施例所述的具有预警机制的养殖池的示意图;

21.图2为图1中a标记圆中的放大图;

22.图3为实施例所述的具有预警机制的养殖池的模块图。

23.附图标记:

24.10、养殖池;101、供水管;102、排水管;103、供氧管路;

25.104、补水管路;

26.1011、第一水泵;1031、气压检测器;1021、第二水泵;

27.20、污水处理池;201、沉淀池;202、毛刷池;203、硫化池;

28.204、蛋白分离器;205、微滤机;

29.30、报警系统;301、第一水位检测器;302、控制终端;

30.303、无线预警器;304、第二水位检测器;

31.40、清水池;

具体实施方式

32.本实用新型提出新的方案,为更加清楚的表示,下面结合附图对本实用新型做详细的说明。

33.请参见图1、图2和图3,本实施例提供一种具有预警机制的养殖池,包括养殖池10、污水处理池20和报警系统30。养殖池10具有连接至养殖池 10侧壁的常开供水管101,以及连接至养殖池10的底面中部的常开排水管 102。污水处理池20的进水端与排水管102连通,污水处理池20的出水端与供水管101连接设置有一清水池40。报警系统30包括设置于清水池40内的第一水位检测器301与第一水位检测器301通讯连接的控制终端302,控制终端302

通讯连接供水管101上的第一水泵1011。控制终端302可以为手机、 ipad、电脑;本实施例中可以选择手机。本实施例的养殖对象可以为龙胆石斑鱼,并以该鱼为例进行说明。

34.具体的,通过常开的供水管101和排水管102,实现对养殖池10内的水进行24小时循环不断的换水,达到活水养殖,以及保持水的洁净度的效果。不间断的循环换水,还可以将养殖池10内的粪便、残饵和泡沫,及时排出至污水处理池20中处理,同时将处理完成后的清水,再抽送至养殖池10内,实现水循环且水资源不会产生浪费的效果,降低了养殖成本。同时,结合对清水池40中的水位检测,可以保证为养殖池10的供水和排水的水量循环不会中断,有效的保持养殖池10的水循环,同时在清水池40的水位过低时,可以停止第一水泵1011的抽送,通过补水或等待水位上升至设定的水位之上后,再重新进行抽吸,保障设备运行的安全性。同时,通过控制终端302第一时间获得反馈的信息,也可以及时处理排除问题,提高安全性能。

35.本实施例中养殖池10还设置有供氧管路103,以及设置于供氧管路103 上的气压检测器1031,气压检测器1031与控制终端302通讯连接。报警系统30包括与气压检测器1031电连接的无线预警器303,无线预警器303与控制终端302通讯连接。无线预警器303内包括蜂鸣器和/或报警灯,以及与控制终端302进行无线通讯的无线通讯模块,例如:蓝牙、wifi等等。

36.具体的,当供氧管路103上的气压较低或为零时,气压检测器1031会将该信息反馈至控制终端302,使得人们可以第一时间收到反馈信息,实现及时处理的目的。而当气压检测器1031先反馈至无线预警器303内,此时无线预警器303会在现场进行语音和/或灯光的警报,同时会在该信息反馈至控制终端302内,让人们第一时间获取反馈的信息,提高安全性能和实用性。

37.本实施例中还包括补水管路104,补水管路104连通至清水池40或养殖池10,通过补水管路104补充排污和消耗的水量,保证循环的水量充足,可以保持在设定的范围值内,以实现养殖池10内的水量循环。

38.本实施例中排水管102上设置有第二水泵1021,第二水泵1021的抽水量大于第一水泵1011的抽水量。利用供水管101的第一水泵1011和排水管 102上的第二水泵1021,实现对养殖池10的24小时不间断的供水和排水,而第二水泵1021与第一水泵1011可以为相同的型号的水泵,并设定第二水泵1021的工作效率可以人为设定低于额定功率进行运行,而第一水泵1011 以额定功率运行,可以有效的避免第二水泵1021进行负荷运行。且第二水泵 1021结合补水管路104的补水,达到抽送的水量与供水的水量形成平衡。避免在24小时不间断供水时,导致供水量较多或较少的情况,达到水循环的目的。

39.本实施例中污水处理池20包括至少一个沉淀池201、毛刷池202和硫化池203,沉淀池201、毛刷池202和硫化池203依次连通设置。沉淀池201、毛刷池202和硫化池203三种处理池都设两个,提高污水循环处理的效率。对于该三种处理池的数量设置可以根据养殖鱼池的规模进行改变,以满足污水处理的效率即可。沉淀池201沉淀后的池水,会引入蛋白分离器204内分离,分离后的污水经过毛刷池202,通过毛刷池202处理污水中的氨氮成分,继而导流至硫化池203内,通过硫化池203处理污水中的亚硝酸成分,最后导流至清水池40内。清水池40通过供水管101重新流入养殖池10,实现鱼池的水循环,以及污水的处理,为龙胆石斑鱼提供一个良好的生存水源。

40.本实施例中沉淀池201与污水处理池20的出水端之间设置有蛋白分离器 204。蛋白分离器204与沉淀池201之间设置有微滤机205。当沉淀后的污水通过微滤机205时,水中的颗粒性杂质会被过滤,继而再输送至蛋白分离器 204内,对蛋白质进行分离,将养殖的海水进行净化,提供有利于龙胆石斑鱼的养殖水源。

41.在其它实施例中,还可以采用紫光灯进行杀菌,提供一个无菌的水源。

42.本实施例中报警系统30设置有第二水位检测器304,第二水位检测器304 位于沉淀池201内,第二水位检测器304与控制终端302通讯连接。通过第二水位检测器304可以实时监测沉淀池201内的水位,当沉淀池201内的水位较低时,停止蛋白分离器204的运行,避免蛋白分离器204进行空操作,起到保护蛋白分离器204的目的,提高养殖池10运行的安全性。

43.以上实施例仅用以解释说明本实用新型的技术方案而非对其限制,尽管上述实施例对本实用新型进行了具体的说明,相关技术人员应当理解,依然可对本实用新型的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本实用新型精神和范围的任何修改和等同替换,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1