一种提高玉米生长及产量的种植方法与流程

1.本发明属于农业种植技术领域,具体涉及一种提高玉米生长及产量的种植方法。

背景技术:

2.黄淮海地区是我国粮食的主产区,特别冬小麦、夏玉米一年两熟轮作制这种典型的种植制度为该区的主要粮食种植方式,无论是种植面积还是单产水平,这种轮作制下生产出来的粮食产品极大程度保证了我国的粮食安全。目前常见的玉米种植方式为免耕种植和旋耕混拌,免耕种植可以一次完成播种、施肥、镇压等多项措施,具有节能省时等优点,在华北平原具有一定发展潜力,但常年单一免耕也会产生不利作物生长的条件,影响作物的生长发育,出苗差、出苗率低是影响免耕产量的主要原因。旋耕混拌导致耕层浅,土壤养分水分库容减少,抗逆缓冲能力变差,容易发生倒伏,不利于稳产高产。

技术实现要素:

3.针对上述问题,本发明提出了一种提高玉米生长及产量的种植方法,采用本发明可以改善土壤结构和通透性,利于玉米根系生长和水肥吸收利用,从而实现高产高效,为玉米的大面积高效绿色生产提供技术支持。

4.本发明所述的一种提高玉米生长及产量的种植方法,其特点是在小麦收获后进行秸秆全量深翻处理作业;作业完毕再播种玉米。

5.秸秆全量深翻深度大于30cm。

6.玉米的种植密度为5000株/亩。

7.播种玉米时采用60cm等行距机械播种。

8.播种玉米前基施300kg/hm2复合肥,所述复合肥中,以质量比计,n∶p2o5∶k2o=15∶15∶15,总养分≥45%。

9.播种玉米后,在大喇叭口期追施尿素450kg/hm2。

10.所述玉米品种为登海605。

11.播种玉米的时期为6月9日

‑

6月25日。

12.耕整地环节是玉米全程机械化生产全环节中需要高度重视的一环,不同耕作方式可以引起土壤固体、液体和气体三相物质的变化,从而改变土壤微环境,良好的土壤管理有利于改善土壤理化性质和微生态环境,提高蓄水保肥能力,为作物生长发育创造适宜耕层结构,保证作物持续高产、稳产。本发明采用秸秆全层深翻,将秸秆还田与深耕相结合,深耕能打破犁底层,加深耕层厚度,改善土壤结构和通透性,利于玉米根系生长和水肥吸收利用,促进叶面积增加,从而实现高产高效。

附图说明

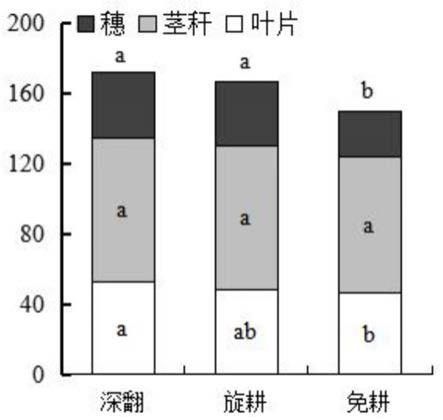

13.图1为不同耕作措施对拔节期植株各器官和整株干重的影响;

14.图2为不同耕作措施对吐丝期植株各器官和整株干重的影响;

15.图3为不同耕作措施对成熟期植株各器官和整株干重的影响。

具体实施方式

16.1材料与方法

17.1.1试验地概况

18.试验田在济宁市农业科学研究院长期定位基地(35

°

27’15”n,116

°

35’11”e)进行,始于2015年。该地年均降水量597~820mm,年均气温13.3℃~14.1℃,无霜期199d。试验田土壤为褐土,耕层土壤主要理化特性为:有机质含量15.1g/kg、碱解氮58.6mg/kg、速效磷48.3mg/kg、速效钾128.5mg/kg,ph值为6.98。前茬作物为小麦。

19.1.2试验材料与设计

20.试验选用玉米品种登海605,2020年6月9日播种,10月6日收获。

21.设计1:在小麦收获后,秸秆全层深翻,即在小麦收获后进行秸秆全量深翻处理作业;秸秆全量深翻深度不小于30cm,每个处理面积120m2,机械播种,3次重复,随机区组设计。种植密度5000株/亩。其他田间管理一致。采用60cm等行距机械播种,共12行区。播种前基施300kg/hm2复合肥(n∶p2o5∶k2o=15∶15∶15,总养分≥45%),大喇叭口期追施尿素450kg/hm2。其它管理措施同一般高产田进行。

22.设计2:在小麦收获后,常规旋耕混拌,旋耕深度15cm,在小麦秸秆粉碎还田后进行两次旋耕作业;其它同设计1。

23.设计3:在小麦收获后,免耕,小麦收获后夏玉米铁茬精量机械播种,其它同设计1。

24.1.3测定项目与方法

25.1.3.1生育时期记载各处理小区的出苗、拔节、大喇叭口、抽雄、开花、成熟、收获等具体日期。出苗时间以小区有50%的幼苗出土高度2~3cm的日期为标准记载。其它时期判定标准均为群体有1/2植株达到某个生育时期的标准,并调查出苗整齐度。

26.1.3.2株高、穗位和茎粗拔节期在各小区统一标记出生长一致的植株进行定位观测。吐丝期测量株高、穗位和茎基部节粗,每小区连续测量20株;穗位高为地面到穗柄下节间的距离;茎粗为茎基部第三节间扁圆面的直径,采用数字游标卡尺测量。

27.1.3.3叶面积于拔节期、开花期与成熟期在每个小区选取代表性2行,每行连续测定10株,用刻度尺测量每株玉米的全部展开绿叶片的叶长和最大叶宽,乘以0.75,求出各单叶叶面积后累加得到全株叶面积。

28.1.3.4干物质积累于拔节期、开花期与成熟期在每个小区选取代表性2行,每行连续选取3株,分为叶片、茎秆和穗,采用烘干法烘干至恒重后称重。

29.1.3.5土壤温度和水分的监测于播种、出苗、拔节、开花、成熟期分别取0~5cm、5~10cm、10~20cm3个层次土壤,每个小区对角线选取3个点,采用烘干法测定土壤含水量,同时采用wst数字温度计测量不同土层土壤温度的差异。

30.1.3.6籽粒产量及其构成性状成熟期每个处理选取对角线3个点,每个点量取10m行长,人工收获中间2行果穗,自然风干,脱粒计产(按14%标准含水量折算产量)。各小区选择有代表性的20个果穗进行考种,分别调查包括穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数、千粒重等穗部性状。

31.1.4数据处理与分析

32.采用microsoft excel 2007和dps 7.05软件进行数据整理与统计分析。

33.2结果分析

34.2.1不同耕作措施对生育期的影响

35.由表1可以看出,不同耕作和秸秆还田方式处理对玉米各阶段生长发育进程的影响较小,较免耕和常规旋耕处理,深翻处理后播种至出苗天数、抽雄期推迟1天,成熟期则推迟2天。不同处理对出苗整齐度影响表现为:深翻>旋耕>免耕,传统免耕直播出苗整齐度相对要差一些,其余处理间差异不显著。

36.表1 不同耕作措施下生育时期的差异

[0037][0038]

2.2不同耕作措施对植株农艺性状的影响

[0039]

由表2可看出,与免耕处理相比,深翻、旋耕处理对玉米株高和茎粗影响较小,穗位高略降低,分别较免耕处理降低11.0%、5.7%,但各处理之间差异不显著。

[0040]

表2 不同耕作措施下植株性状的差异

[0041][0042]

2.3不同耕作措施对玉米叶面积动态的影响

[0043]

由表3看出,拔节期、吐丝期不同耕作处理下玉米单株叶面积差异较小。成熟期,较免耕处理,不同耕作处理均增加了玉米单株叶面积,但深翻处理显著增加。

[0044]

表3 不同耕作措施在不同生育时期的植株叶面积动态的差异(cm2/株)

[0045][0046]

2.4不同耕作措施对干物质的影响

[0047]

由图1

‑

3可看出:拔节期,不同耕作处理对玉米单株干物重及叶片干重和茎秆干重影响较小;吐丝期,玉米单株干物质重大小依次为:深翻>旋耕>免耕,较免耕处理分别增加14.9%、11.0%,秸秆深翻和常规旋耕处理与免耕处理间差异达显著水平;叶片干重以深翻处理最高,与免耕处理差异显著;茎秆干重各处理间差异较小,果穗干重在深翻和常规旋耕

处理间差异较小,均显著高于免耕处理。成熟期,玉米单株干物质重、果穗干重均以深翻处理明显高于免耕处理,其余各处理间差异较小,叶片干重和茎秆干重在各处理间差异较小。

[0048]

2.5不同耕作措施对土壤含水量变化的影响

[0049]

从表4可以看出,不同耕作措施对土壤含水量的影响存在时空差异,各处理间以苗期0~5cm土层土壤含水量差异最大,土壤含水量差异变幅4.3~7.0%,其次是拔节期0.1~3.0%、吐丝期1.0~3.8%,成熟期1.5~2.7%。播种时,由于深翻和旋耕处理对土壤的扰动程度较大,0~5cm、5~10cm土层土壤含水量相比免耕(ck)处理分别降低了1.4%和1.8%、1.1%和1.3%。苗期,较免耕处理,不同耕作处理在各土层土壤含水量均明显下降,但深翻在5~10cm、10~20cm土层的土壤含水量明显高于旋耕处理;拔节期,0~5cm土层土壤含水量以免耕处理明显高于深翻和旋耕处理,但5~20cm土层则以深翻处理显著高于其它处理;吐丝期,不同耕作处理对各土层土壤含水量的影响表现与拔节期趋势一致;成熟期,由于各土层土壤含水量均较吐丝期明显下降,仅0~5cm土层土壤含水量以免耕处理最高,5cm~20cm土层土壤含水量差异较小。

[0050]

表4 不同耕作措施在不同生育时期土壤含水量动态的差异(%)

[0051][0052]

2.6不同耕作措施对土壤温度变化的影响

[0053]

如表5所示,不同耕作措施对土壤温度的影响存在时空差异,各处理以苗期0~5cm土层土壤温度差异最大,温差变幅5.1~0.3℃,其次是拔节期1.6~0.1℃和吐丝期1.5~0.1℃,成熟期各土层温度差异较小。出苗期,深翻处理各土层土壤温度最高,其次为旋耕混拌,免耕土壤温度最低;拔节期,不同耕作处理对不同土层温度的影响与苗期一致,但以0

‑

10cm土层内温度差异较大。吐丝期,较免耕处理,深翻处理明显增加了5

‑

10cm、10

‑

20c土层温度,分别增加了1.5℃和1.0℃,旋耕处理则分别增加了0.9℃和0.5℃;成熟期,不同耕作处理在不同土层的土壤温度差异较小。

[0054]

表5 不同耕作措施在不同生育时期的土壤温度差异(℃)

[0055][0056][0057]

2.7不同耕作措施对产量及其构成因素的影响

[0058]

不同耕作处理对产量和穗部性状影响不同,与免耕处理相比,深翻处理的产量增加10.6%,增产达显著水平,常规旋耕处理增产4.3%(表6)。从产量构成因素看,与免耕相比,深翻处理下穗长增加17.5%,穗粒数增加4.8%,百粒重增加6.8%,各处理在穗行数、穗粗、秃尖等穗部性状间差异较小。

[0059]

表6 不同耕作措施下产量及其构成因素的差异

[0060][0061]

3讨论与结论

[0062]

干物质是作物光合作用的产物,作物产量取决于光合产物的积累与分配。本发明与免耕对照相比,深翻处理吐丝期后叶片干重均明显增加,与深翻处理促进叶面积增加相一致,说明深翻处理有利于促进光合叶面积增加和叶片干物质累积,从而整株干物质积累在吐丝期和成熟期均明显高于免耕处理和常规旋耕处理,干物质生产是形成玉米籽粒产量的重要物质基础,因此,深翻处理利于增加叶源供应能力从而增加穗部籽粒灌浆,获得高产。

[0063]

农田土壤水分和温度对作物生长及产量形成具有重要影响,不同耕作措施产生的作用影响较大。玉米产量由单位面积穗数、穗粒数和粒重三要素构成,在穗数和穗粒数一定条件下,粒重对产量有着至关重要的作用。不同耕作处理结合秸秆还田对不同土层的含水量和土壤温度产生不同影响,深翻处理在吐丝期以后能明显增加较深土层5~10cm、10~20cm土壤含水量,同时增加不同土层的土壤温度,说明深翻后创造良好的土壤环境有利于改变玉米个体生长状况,促进干物质生产,同时利于延缓后期叶片衰老,促进各器官干物质向籽粒转移,从而收获期穗长、穗粒数和粒重均明显高于其它处理,产量较免耕处理增产

10.6%。根据热量平衡,秸秆覆盖后抑制土壤蒸发,从而提高了土壤湿度,土壤含水量高低直接影响热量的传递。本研究中,免耕处理相对提高了表层土壤(0~5cm)水分,但苗期耕层土壤温度的降低影响出苗时间,出苗整齐度降低,使玉米吐丝后干物质积累尤其是叶源减少不利于产量提高。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1