一种银鼓鱼室外池塘养殖方法与流程

1.本发明涉及水产养殖技术领域,特别涉及一种银鼓鱼室外池塘养殖方法。

背景技术:

2.银鼓鱼(selenotoca multifasciata),又称多纹钱蝶鱼,属鲈形目、金钱鱼科、钱蝶鱼属,原产于印度尼西亚、菲律宾、泰国等地。体长20~30厘米,呈体扁圆形,银白色,体表两侧腹部有稀疏的数十黑色圆斑,似金钱状,喜弱碱性的硬水,常饲养温度在22~26℃,是一种具有观赏和食用价值的热带鱼类。

3.现有对于银鼓鱼的人工养殖技术的研究鲜见报道,虽银鼓鱼可同时在存活于淡水和海水中,但对于银鼓鱼的室外池塘养殖的过程中,其鱼苗生长发育慢,常出现鱼苗追击现象,相互间的打斗容易造成体表损伤,导致成活率低。银鼓鱼是底中水层性鱼类,其极易受养殖池塘的水体环境影响,导致银鼓鱼在幼鱼期的成活率明显下降,发病率高,出苗率低,从而大大降低了银鼓鱼池塘养殖的成功率。因此,研究一种适用于银鼓鱼室外池塘养殖的方法,以填补银鼓鱼的规模化室外人工池塘养殖的技术空白和提供技术支持。

技术实现要素:

4.鉴于此,本发明提出一种银鼓鱼室外池塘养殖方法,可有效降低池塘养殖追击现象和发病率,实现室外池塘养殖的高成活率。

5.本发明的技术方案是这样实现的:

6.本发明提供一种银鼓鱼室外池塘养殖方法,包括如下步骤:

7.(1)仔鱼过渡培育:将初孵仔鱼放入水温为23~25℃,盐度为23~24

‰

半咸淡水的室内培育池中,入池3~4d后,控制水体浮游生物量为8000~10000个/l,ph为7.6~8.0,进行初孵仔鱼的过渡培育18~20d;

8.(2)池塘放苗:

9.选池底平坦的河口地区的池塘,放苗前15

‑

20d,向池塘进盐度为25

‑

28

‰

的半咸淡水,水位1.1

‑

1.2m;放入日龄18~20d的鱼苗,控制入池水体温度为24~26℃,溶解氧为7.6

‑

8.8mg/l,放养密度为1.0

‑

1.1万尾/亩;

10.(3)鱼苗池塘投喂:

11.第一阶段投喂:鱼苗入池第2d开始投喂,采用枝角类和桡足类混合投喂,枝角类日投喂量1000~2000个/l,桡足类为日投喂量500~800个/l,连续投喂18~20d;期间,当50%~60%的仔鱼体长≥10mm后,提高水位至1.3~1.4m,盐度为29~30

‰

,并隔3~4日增加投喂低蛋白微藻粉,投喂时以0.5℃/h降温速率降低水温至19~20℃,投喂量为0.5~0.8mg/l,并向水体中加入0.01~0.02mg/l微生物复合菌粉;

12.第二阶段投喂:采用卤虫粉、浒苔粉和活糠虾幼体组合投喂,投喂量占鱼体重的3~5%,每日投喂2~3次;待50%~60%的幼鱼体长≥60mm时,提高水位至1.5~1.6m,盐度为30~31

‰

,并增加投喂含有复合维生素的黑水虻幼虫粉,每日投喂1~2次,投喂量为鱼体

重的2~3%;向水体中加入0.06~0.1mg/l微生物复合菌粉;

13.第三阶段投喂:待60%以上的成鱼体长≥10cm时,采用鲜鱼肉糜和活小虾组合投喂,投喂量占鱼体重的8~10%,每日投喂2~3次;提高水位至1.7~1.8m;并每日加入3~5mg/l微生物复合菌粉;

14.第四阶段投喂:待85%以上的成鱼体长≥15cm时,提高水位至1.9~2.0m。

15.进一步说明,所述水体浮游生物包括ss型轮虫、l型轮虫和小型枝角类。

16.进一步说明,还包括池塘前处理,采用生石灰对池塘进行泼洒消毒,150

‑

200kg/亩,2~3d后进水至淹没池底浸泡1~2d,排干曝晒处理;在放苗前3

‑

5d,向水体中接种轮虫和小型枝角类饵料生物,轮虫和小型枝角类的接种量分别为3000~5000个/l。

17.进一步说明,所述低蛋白微藻粉,按重量份计,包括72~85份微拟球藻、50~55份小球藻、36~48份裂壶藻、5~8份蛋白粉、0.1~0.2份活性酵素、0.5~1份牛磺酸、0.2~0.3份泛酸钙和0.1~0.2份碱性蛋白酶。

18.进一步说明,所述微生物复合菌粉,按重量份计,包括10~14份em菌、8~10份枯草芽孢杆菌、3~5份蛭弧菌和1~3份粪球菌。

19.进一步说明,所述卤虫粉、浒苔粉和活糠虾幼体的质量比为(8~10):(3~5):(6~8)。

20.进一步说明,所述复合维生素是由维生素a、维生素b1、维生素b2、维生素e、烟酸胺、泛酸钙、氯化胆碱、肌醇和叶酸的混合物,所述复合维生素与黑水虻幼虫粉混合的质量比(3~6):(15~18)。

21.进一步说明,所述鲜鱼肉糜和活小虾的质量比为:(2~3):(1~3)。

22.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

23.(1)本发明通过利用仔鱼的低盐度室内过渡培育与高盐度室外池塘养殖相结合,既提高银鼓鱼幼鱼对水体环境的适应能力,并有利于降低鱼苗的入池后追击反应,提高成活率。

24.(2)本发明将多阶段投喂培育与水体环境调整的有机结合,由微生物复合菌粉以改善池塘水体环境,并结合鱼苗规格的科学饵料投喂管理,在采用不同养殖阶段的水位和盐度的梯度变化下,增强银鼓鱼鱼苗对池塘水体环境的适应力,有效提高鱼苗的摄食,能显著增强鱼苗抵抗力,降低池塘养殖的发病率;同时,在幼鱼阶段下,通过采用低水体温度条件下的低蛋白微藻粉结合枝角类和桡足类的混合投喂,可降低幼鱼池塘的追击反应,促进鱼苗生长,从而提高幼鱼阶段的成活率,且能显著降低发病率。

25.(3)当幼鱼体长≥50mm后,进入成鱼阶段,在提高水位和盐度以促进成鱼的摄食稳定下,结合采用含有复合维生素的黑水虻幼虫粉进行组合投喂,可降低成鱼的发病率,从而提高成鱼的成活率。

具体实施方式

26.为了更好理解本发明技术内容,下面提供具体实施例,对本发明做进一步的说明。

27.本发明实施例所用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。

28.本发明实施例所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。

29.实施例1

30.(1)仔鱼过渡培育:将初孵仔鱼放入水温为23℃,盐度为23

‰

半咸淡水的65m2室内培育池中,放养密度为1.3万尾/亩,入池3d后,控制水体中ss型轮虫、l型轮虫和小型枝角类的浮游生物总量为8000~9000个/l,ph为7.6~8.0,进行初孵仔鱼的过渡培育18d;

31.(2)池塘放苗:

32.选池底平坦的河口地区的池塘,进池塘前处理,采用生石灰对池塘进行泼洒消毒,150kg/亩,3d后进水至淹没池底浸泡2d,排干曝晒处理;放苗前15d,向池塘进盐度为25

‰

的半咸淡水,水位1.1m;在放苗前3d,向水体中接种轮虫和小型枝角类饵料生物,轮虫和小型枝角类的接种量分别为3000~4000个/l;

33.放入日龄18d的鱼苗,控制入池水体温度为24℃,溶解氧为7.6

‑

8.8mg/l,放养密度为1.0万尾/亩;

34.(3)鱼苗池塘投喂:

35.第一阶段投喂:鱼苗入池第2d开始投喂,采用枝角类和桡足类混合投喂,枝角类日投喂量1000~2000个/l,桡足类为日投喂量500~800个/l,连续投喂18d,进入幼鱼阶段;期间,当50%的仔鱼体长≥10mm后,提高水位至1.3m,盐度为29

‰

,并隔3日增加投喂低蛋白微藻粉,投喂时以0.5℃/h降温速率降低水温至20℃,投喂量为0.5mg/l,并向水体中加入0.01mg/l微生物复合菌粉;

36.第二阶段投喂:采用卤虫粉、浒苔粉和活糠虾幼体按质量比为8:3:6进行组合投喂,投喂量占鱼体重的3%,每日投喂3次;待50%的幼鱼体长≥60mm时,进入成鱼阶段,提高水位至1.5m,盐度为30

‰

,并增加投喂含有复合维生素的黑水虻幼虫粉,其中,复合维生素与黑水虻幼虫粉混合的质量比3:15,每日投喂1次,投喂量为鱼体重的3%;向水体中加入0.06mg/l微生物复合菌粉;

37.第三阶段投喂:待65%的成鱼体长≥10cm时,采用鲜鱼肉糜和小虾按质量比为:2:1进行组合投喂,投喂量占鱼体重的8%,每日投喂3次;提高水位至1.7m;并每日加入3mg/l微生物复合菌粉;

38.第四阶段投喂:待85%的成鱼体长≥15cm时,提高水位至1.9m,饲养至成鱼体长≥20cm后,即可捕捞上市。

39.实施例2

40.(1)仔鱼过渡培育:将初孵仔鱼放入水温为25℃,盐度为24

‰

半咸淡水的65m2室内培育池中,放养密度为1.3万尾/亩,入池4d后,控制水体中ss型轮虫、l型轮虫和小型枝角类的浮游生物总量为9000~10000个/l,ph为7.6~8.0,进行初孵仔鱼的过渡培育20d;

41.(2)池塘放苗:

42.选池底平坦的河口地区的池塘,进池塘前处理,采用生石灰对池塘进行泼洒消毒,200kg/亩,3d后进水至淹没池底浸泡2d,排干曝晒处理;放苗前20d,向池塘进盐度为28

‰

的半咸淡水,水位1.2m;在放苗前5d,向水体中接种轮虫和小型枝角类饵料生物,轮虫和小型枝角类的接种量分别为4000~5000个/l;

43.放入日龄20d的鱼苗,控制入池水体温度为26℃,溶解氧为7.6

‑

8.8mg/l,放养密度为1.1万尾/亩;

44.(3)鱼苗池塘投喂:

45.第一阶段投喂:鱼苗入池第2d开始投喂,采用枝角类和桡足类混合投喂,枝角类日

投喂量1000~2000个/l,桡足类为日投喂量500~800个/l,连续投喂20d,进入幼鱼阶段;期间,当60%的仔鱼体长≥10mm后,提高水位至1.4m,盐度为30

‰

,并隔4日增加投喂低蛋白微藻粉,投喂时以0.5℃/h降温速率降低水温至19℃,投喂量为0.8mg/l,并向水体中加入0.02mg/l微生物复合菌粉;

46.第二阶段投喂:采用卤虫粉、浒苔粉和活糠虾幼体按质量比为10:5:8进行组合投喂,投喂量占鱼体重的5%,每日投喂2次;待60%的幼鱼体长≥60mm时,进入成鱼阶段,提高水位至1.6m,盐度为31

‰

,并增加投喂含有复合维生素的黑水虻幼虫粉,其中,复合维生素与黑水虻幼虫粉混合的质量比6:18,每日投喂2次,投喂量为鱼体重的2%;向水体中加入0.1mg/l微生物复合菌粉;

47.第三阶段投喂:待65%的成鱼体长≥10cm时,采用鲜鱼肉糜和小虾按质量比为:1:1进行组合投喂,投喂量占鱼体重的10%,每日投喂2次;提高水位至1.8m;并每日加入5mg/l微生物复合菌粉;

48.第四阶段投喂:待90%的成鱼体长≥15cm时,提高水位至2.0m,饲养至成鱼体长≥20cm后,即可捕捞上市。

49.上述实施例1和2中采用的低蛋白微藻粉,按重量份计,包括72份微拟球藻、50份小球藻、40份裂壶藻、5份蛋白粉、0.1份活性酵素、0.5份牛磺酸、0.2份泛酸钙和0.1份碱性蛋白酶。

50.微生物复合菌粉,按重量份计,包括10份em菌、8份枯草芽孢杆菌、3份蛭弧菌和1份粪球菌。

51.实施例3

52.(1)仔鱼过渡培育:将初孵仔鱼放入水温为24℃,盐度为24

‰

半咸淡水的65m2室内培育池中,放养密度为1.3万尾/亩,入池3d后,控制水体中ss型轮虫、l型轮虫和小型枝角类的浮游生物总量为9000~10000个/l,ph为7.6~8.0,进行初孵仔鱼的过渡培育20d。

53.(2)池塘放苗:

54.选池底平坦的河口地区的池塘,进池塘前处理,采用生石灰对池塘进行泼洒消毒,180kg/亩,3d后进水至淹没池底浸泡2d,排干曝晒处理;放苗前20d,向池塘进盐度为27

‰

的半咸淡水,水位1.2m;在放苗前4d,向水体中接种轮虫和小型枝角类饵料生物,轮虫和小型枝角类的接种量分别为4000~5000个/l;

55.放入日龄20d的鱼苗,控制入池水体温度为25℃,溶解氧为7.6

‑

8.8mg/l,放养密度为1.1万尾/亩。

56.(3)鱼苗池塘投喂:

57.第一阶段投喂:鱼苗入池第2d开始投喂,采用枝角类和桡足类混合投喂,枝角类日投喂量1000~2000个/l,桡足类为日投喂量500~800个/l,连续投喂20d,进入幼鱼阶段;期间,当60%的仔鱼体长≥10mm后,提高水位至1.4m,盐度为30

‰

,并隔3日增加投喂低蛋白微藻粉,投喂时以0.5℃/h降温速率降低水温至19.5℃,投喂量为0.7mg/l;其中,低蛋白微藻粉,按重量份计,包括80份微拟球藻、52份小球藻、45份裂壶藻、8份蛋白粉、0.2份活性酵素、1份牛磺酸、0.3份泛酸钙和0.2份碱性蛋白酶,并向水体中加入0.02mg/l微生物复合菌粉;微生物复合菌粉,按重量份计,包括14份em菌、10份枯草芽孢杆菌、5份蛭弧菌和3份粪球菌;下同。

58.第二阶段投喂:采用卤虫粉、浒苔粉和活糠虾幼体按质量比为9:4:7进行组合投喂,投喂量占鱼体重的4%,每日投喂3次;待60%的幼鱼体长≥60mm时,进入成鱼阶段,提高水位至1.6m,盐度为31

‰

,并增加投喂含有复合维生素的黑水虻幼虫粉,其中,复合维生素与黑水虻幼虫粉混合的质量比5:17;每日投喂2次,投喂量为鱼体重的3%;向水体中加入0.08mg/l微生物复合菌粉;

59.第三阶段投喂:待70%的成鱼体长≥10cm时,采用鲜鱼肉糜和小虾按质量比为:2:3进行组合投喂,投喂量占鱼体重的9%,每日投喂3次;提高水位至1.8m;并每日加入4mg/l微生物复合菌粉;

60.第四阶段投喂:待90%的成鱼体长≥15cm时,提高水位至2.0m,饲养至成鱼体长≥20cm后,即可捕捞上市。

61.实施例4

62.依据实施例3的银鼓鱼室外池塘养殖方法,区别在于:在第一阶段投喂中,当60%的仔鱼体长≥10mm后,采用复合藻粉替代低蛋白微藻粉进行增加投喂;复合藻粉是由重量比为:80份微拟球藻、52份小球藻、45份裂壶藻进行混合而成。

63.对比例1

64.依据实施例3的银鼓鱼室外池塘养殖方法,区别在于:在第一阶段投喂中,当60%的仔鱼体长≥10mm后,提高水位至1.4m,并在盐度为27

‰

,温度为25℃的水体条件下,增加投喂低蛋白微藻粉,投喂量为0.7mg/l。

65.对比例2

66.依据实施例3的银鼓鱼室外池塘养殖方法,区别在于:在第一阶段和第二阶段投喂中,维持水体深度为1.2m,盐度为27

‰

;第三和第四阶段中,维持水位深度为1.5m,盐度为30

‰

。

67.对比例3

68.依据实施例3的银鼓鱼室外池塘养殖方法,区别在于:在进行鱼苗池塘投喂的过程中,均未添加微生物复合菌粉。

69.对比例4

70.依据实施例3的银鼓鱼室外池塘养殖方法,区别在于:仔鱼过渡培育阶段,控制培育池中的水温为28℃,盐度为30

‰

,进行初孵仔鱼的过渡培育20d后进行池塘放苗。

71.对比例5

72.依据实施例3的银鼓鱼室外池塘养殖方法,区别在于:在第二阶段投喂中,当60%的幼鱼体长≥60mm时,未增加投喂含有复合维生素的黑水虻幼虫粉。

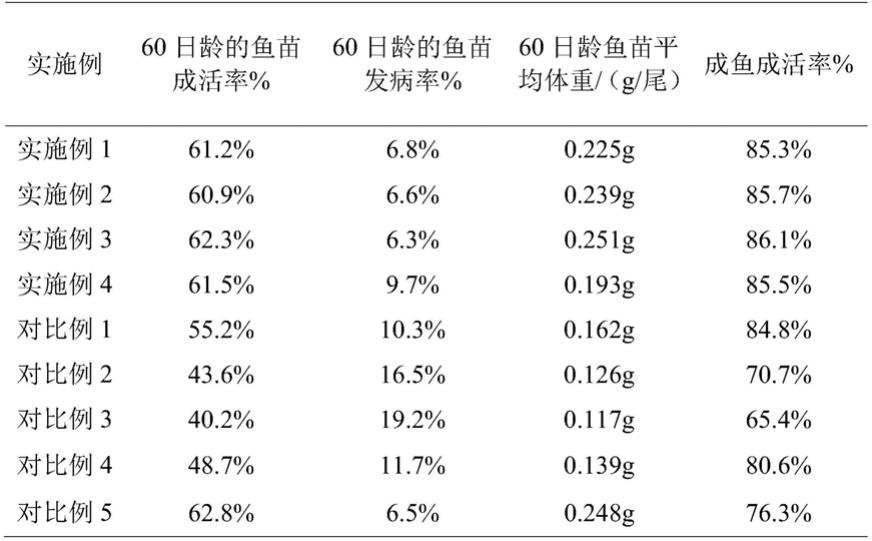

73.根据上述实施例1~4和对比例1~5中的银鼓鱼室外池塘养殖方法,2020年在海南晨海池塘养殖基地进行银鼓鱼室外池塘养殖试验,室外池塘面积为567m2,划分为9个养殖试验池塘,进行不同银鼓鱼养殖试验,分别测定和统计不同阶段的银鼓鱼的生长情况、成活率和发病率,其结果如下表:

[0074][0075]

由上表可以看出,本发明实施例1~3中的银鼓鱼室外池塘养殖方法,其幼苗的成活率高,均在60%以上,且发病率低,60日龄鱼苗平均体重可最高可为0.25g,而且成鱼的成活率达到85%以上。实施例4中60日龄的鱼苗发病率较高,且生长速率延缓,表明本发明采用低蛋白微藻粉仔鱼进行强化培育,有利于提高其抵抗率,降低发病率。而在对比例1和2中,在幼鱼阶段改变其增加投喂过程时的水体环境以及采用单一水体深度和盐度进行多阶段投喂,均不利于鱼苗的成活和生长,其成活率明显降低,且发病率高,生长缓慢。对比例3中,未添加微生物复合菌粉以调控水体环境,其鱼苗和成鱼的成活率明显降低。对比例4调整提高仔鱼过渡培育的水体盐度和水温调节,则影响鱼苗进入池塘后的环境适应能力,其幼苗的成活率低,且发病率增加。对比例5中的成鱼成活率降低,表明本发明通过采用含有复合维生素的黑水虻幼虫粉进行组合投喂,有利于保证成鱼的成活率。

[0076]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1