一种水循环系统及基于该系统的黑水虻养殖池的制作方法

1.本发明涉及一种养殖技术,特别涉及一种水循环系统及基于该系统的黑水虻养殖池。

背景技术:

2.近年来,随着医学对水匠研究的不断深入和发展,药用价值逐渐得到体现,水虻己成为世界性的紧俏中药材之一。因此,在水虻养殖中,大多数是通过集约化精养的方式来提高水虻的产量。

3.目前,水虻的集约化精养多是采样挖掘养殖池的方式来养殖,而养殖池由于水流不通,需要经常给养殖池内换新水,以满足水虻生长所需的氧量。每换一次水,都需要先将池内的旧水排掉,十分不便。当然,在现有技术中,也有直接向池体内的水内补氧,以满足需氧量,但是在补氧的过程中会产生大量的震动以及噪音,不利于水虻的生长。

技术实现要素:

4.为了解决上述现有技术中的不足,本发明的目的在于提供一种水循环系统及基于该系统的黑水虻养殖池,该水循环系统在工作时,具有噪音低的特点,该黑水虻养殖池采用这种水循环系统,能够保证黑水虻生长、繁殖所需的静音条件,有利于黑水虻的养殖。

5.本发明解决其技术问题所采用的技术方案为:一种水循环系统,包括第一储水单元、第二储水单元,以及连接在第一储水单元与第二储水单元之间的提水机构,使得储存在第二储水单元中的水通过提水机构被输送至第一储水单元内;

6.所述第一储水单元的顶部设有导水单元,所述提水机构的末端与所述导水单元连接,导水单元的末端与所述第一储水单元的内壁相接,使得水通过导水单元流向第一储水单元的内壁位置,并沿第一储水单元的内壁流到第一储水单元的底部;

7.所述第一储水单元的底部设有储水腔,所述储水腔与第一储水单元的底部之间通过多个出水孔连通;

8.所述第一储水单元的上方设有溢流孔,所述溢流孔通过连接管与所述第二储水单元连接,所述第二储水单元的高度低于所述第一储水单元的高度。

9.可选的,所述导水单元倾斜设置,使得所述导水单元远离提水机构的一端的高度低于导水单元靠近提水机构的一端的高度。

10.可选的,所述第一储水单元在靠近导水单元末端的一侧内壁设有导水腔,所述导水腔的一端与所述储水腔连通,另一端具有与外界连通的开口,所述开口的高度高于所述溢流孔的高度。

11.可选的,所述导水单元的末端具有扇形形状的扩散部,所述扩散部的两侧与所述第一储水单元的内壁固定连接,所述扩散部与所述第一储水单元的内壁之间具有间隙;

12.所述扩散部设于所述导水腔的上方。

13.可选的,所述导水腔的顶部具有向第一储水单元内部延伸的第一弧形板,所述第

一弧形板的底部与导水腔靠近第一储水单元内部的一侧侧壁顶部固定连接;

14.所述导水腔远离第一储水单元内部的一侧侧壁具有呈弧形的导流部;

15.所述第一弧形板的两端通过封板与所述第一储水单元的内壁固定,使得第一弧形板、封板以及第一储水单元的内壁之间的空间形成罩体结构。

16.可选的,所述第一储水单元在设有导水腔的一侧内壁固定安装有第二弧形板,所述第二弧形板固定在所述罩体结构的上方位置,并且所述第二弧形板远离第一储水单元内壁的一端向所述罩体结构的内壁延伸,使得所述第二弧形板远离第一储水单元内壁的一端与所述第二弧形板的内壁之间具有1~2cm的间隙。

17.可选的,所述导水腔的截面呈梯形,并且所述导水腔的上部宽度小于下部宽度。

18.可选的,所述导水单元在靠近扩散部的位置处设有水流减速器。

19.可选的,所述水流减速器包括壳体以及设于壳体内的转子,所述壳体上设有进水口以及出水口,所述出水口的高度低于进水口的高度,并且所述转子设有与所述进水口配合的堵块。

20.采用上述技术方案,本发明的水循环系统,其在工作过程中,由于水在流动的过程中,是沿着第一储水单元的内壁留下,没有产生滴落的现象,而且水是从第一储水单元的底部向第一储水单元内补水,不会产生较大的搅动,进而没有震动的产生,从而保证了在水循环的过程中具有静音的特点。

21.本发明还提供了一种黑水虻养殖池,该黑水虻养殖池包括上述的水循环系统以及池体、循环水箱,其中,所述池体是第一储水单元,所述循环水箱是第二储水单元。

22.本发明的黑水虻养殖池,其由于采用上述水循环系统,因此,可在位于池体外的循环水箱内对水进行补氧,再通过水循环系统将补氧后的水换到池体内,在整个过程中,池体内一直可以保持静音的环境,从而有利于水虻的生长和繁殖。

附图说明

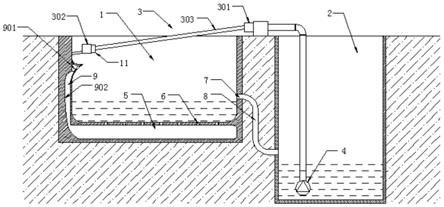

23.图1是本发明的结构示意图;

24.图2是本发明的导水腔的结构示意图;

25.图3是本发明的导水单元的结构示意图;

26.图4是本发明的水流减速器的结构示意图。

具体实施方式

27.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

28.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

29.如图1所示,本发明公开了一种水循环系统,该水循环系统包括第一储水单元1、第二储水单元2,以及连接在第一储水单元1与第二储水单元2之间的提水机构4,储存在第二储水单元2中的水通过提水机构4被输送至第一储水单元1内。具体而言,第一储水单元1和第二储水单元2都是可以容纳水的容器,例如箱体结构、池体结构等,第一储水单元1和第二

储水单元2的顶部均是敞开状态,即第一储水单元1和第二储水单元2均未封顶。

30.在本发明中,第一储水单元1的顶部设有导水单元3,导水单元3用于引导从提水机构4中提升的水,因此,提水机构4的出水口与导水单元3连接起来,使得提水机构4提升的水从提水机构4的出水口流入导水单元3内。在本发明中,如图1和3所示,导水单元3具体包括一个第一端管301、一个第二端管302以及连接在第一端管301和第二端管302之间的多个软管303,其中,软管303是pvc软管,第一端管301以及第二端管302均是硬质管体。第一端管301与提升机构4的出水口连接,第二端管302则位于靠近第一储水单元1内壁的位置,并与第一储水单元1的内壁相接,使得水通过导水单元3流向第一储水单元1的内壁位置,并沿第一储水单元1的内壁流到第一储水单元1的底部。

31.在本发明中,如图3所示,第二端管302的出口端具有一个呈扇形形状的扩散部304,扩散部304的底部为平板结构305,在平板结构305的两侧侧部再分别向上弯折出挡板306,以防水从平板结构305中漏掉。挡板306远离第二端管302的一端向第一储水单元1的内壁延伸,并与第一储水单元1的内壁固定连接,以实现第二端管302的固定连接。在第二端管302连接固定后,平板结构305的末端与第一储水单元1的内壁之间具有缝隙307,而且平板机构305与第一储水单元1的内壁之间的夹角保持在70~80

°

之间,这样可使水能够以平缓的状态落到第一储水单元1的内壁,防止出现溅射的现象。

32.在本发明中,为了使水能够从提水机构4的出水口顺利的流向第一储水单元1的内壁,第一端管301与第二端管302之间应当具有高度差,具体而言,第一端管301的高度应当是高于第二端管302的高度的。

33.在本发明中,如图1所示,在第一储水单元1的底部设有储水腔5,储水腔5与第一储水单元1的底部之间通过多个出水孔6连通。同时,在第一储水单元1的内壁上设有溢流孔7,溢流孔7通过连接管8与第二储水单元2连接,使得从溢流孔7流出的水再回到第二储水单元2内。在设置第一储水单元1和第二储水单元2时,使第二储水单元2的高度低于第一储水单元1的高度,以便于溢流的水能够流到第二储水单元2内。

34.此外,在第一储水单元1靠近导水单元3末端的一侧内壁还设有导水腔9,导水腔9用于将提升的水导流到储水腔5内,因此,导水腔9的一端与储水腔5连通,另一端具有与外界连通的开口10,开口10的高度高于溢流孔7的高度,第二端管302的扩散部304则设于导水腔9的上方。在本发明中,导水腔9的截面呈梯形,并且导水腔9的上部宽度小于下部宽度。

35.具体而言,如图2所示,导水腔9的顶部具有向第一储水单元1内部延伸的第一弧形板901,第一弧形板901的底部与导水腔9靠近第一储水单元1内部的一侧侧壁顶部固定连接,导水腔9远离第一储水单元1内部的一侧侧壁具有呈弧形的导流部902,第一弧形板901的两端通过封板903与第一储水单元1的内壁固定,使得第一弧形板901、封板903以及第一储水单元1的内壁之间的空间形成罩体结构,该罩体结构用于接收从扩散部304留下来的水,水在接触到第一弧形板901时,由于第一弧形板901是具有弧形面的,因此,水不会垂直下落,而是贴着弧形面流动,这样就防止了垂直下落撞击而产生声音。同时,由于导流部902也具有弧形面,水在进入导水腔9的内部后,沿导流部902的弧形面流淌,也防止了垂直下落而产生声音的现象,此后,水流在导水腔9的末端以倾斜的姿态流进储水腔5内。这样,水流在进入储水腔5内的全部过程中,均未产生声音。

36.在本发明中,如图2所示,第一储水单元1在设有导水腔9的一侧内壁固定安装有第

二弧形板12,第二弧形板12固定在罩体结构的上方位置,并且第二弧形板12远离第一储水单元1内壁的一端向罩体结构的内壁延伸,使得第二弧形板12远离第一储水单元1内壁的一端与第二弧形板12的内壁之间具有1~2cm的间隙,通过第二弧形板12的设置,可使从扩散部304流出的水先落向第一储水单元1的内壁,再沿着第二弧形板12流到第一弧形板1的弧形面上。

37.在本发明中,为了进一步降低水流产生的声音,可在第二端管302的入口端设有水流减速器11,用以进一步降低水的流速。

38.具体而言,如图4所示,水流减速器11包括壳体1101以及设于壳体1101内的转子1102,壳体1101呈圆盘状,且壳体1101内具有与壳体1101外部适配的内腔1103,转子1102则安装在该内腔1103内。在壳体1101上设有进水口1104以及出水口1105,其中,出水口1105的高度低于进水口1104的高度,并且转子1102上通过多个固定杆1107固定安装有与进水口1104配合的堵块1106。在水流流动的过程中,水流驱动转子1102旋转,当堵块1106旋转至进水口1104的位置时,会暂时阻止水流进内腔1103内,随后水流从进水口1104的外侧推动堵块1106移动,使转子1102继续旋转,此时,水流的初速度为0,也就是说,水流在推开堵块1106的瞬间,以0为初速度流进内腔1103内,再在内腔1103内驱动转子1102旋转,由于堵块1106的存在,水流的速度与堵块1106的线速度一样,从而降低了水的流速。

39.在本发明中,提水机构4可采用水泵即可,在本发明中不做过多的赘述。

40.在本发明中,水在第二储水单元2中需做曝气处理,以增加水中的含氧量,而曝气处理可采用曝气机,在本发明中不做过多的赘述。

41.在本发明中,基于上述的水循环系统,可将本发明所述的水循环系统应用于黑水虻养殖池中,其中,该黑水虻养殖池包括池体以及循环水箱,在这里,池体作为第一储水单元1,循环水箱则作为第二储水单元2。而且,循环水箱的开挖深度大于池体的深度,以使循环水箱的水面高度低于池体的池底高度。由于黑水虻对声音环境的要求较高,可将循环水箱与池体之间距离设置为大于5米,但也不宜过大,可使池体与循环水箱的距离保持在5~10米。

42.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

43.除说明书所述的技术特征外,其余技术特征为本领域技术人员的已知技术,为突出本发明的创新特点,其余技术特征在此不再赘述。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1