一种稻田种养结合系统的制作方法

1.本实用新型涉及农业技术领域,特别是涉及一种稻田种养结合系统。

背景技术:

2.近年来,人们尝试在水稻田里养殖鲫鱼、鲤鱼等等,颇具效果。如稻米梯田,主要分布在江南山岭地区,其中广西、云南、贵州居多。通过养殖稻花鱼,贵州苗乡侗寨的稻花鱼亩产量可达300斤左右,可以为农户增加近3000元的收益。但这些都处于梯田景区,不适用于华中平原地区的水稻田增收。

技术实现要素:

3.鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种稻田种养结合系统,以解决华中平原地区稻田产值低的问题,同时不污染环境,实现生态种养、一地多收。

4.为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种稻田种养结合系统,包括种植区、养殖区、增氧装置和车道;所述养殖区设于种植区外围,所述增氧装置设于养殖区中,所述车道架设于养殖区上方,连通外界与种植区。

5.优选地,所述种植区与养殖区的面积比例为4:1~6:1。

6.优选地,所述种植区为长方形。

7.优选地,所述种植区水深20~40cm。

8.优选地,所述种植区设有并列的水稻大垄和水稻小垄。

9.优选地,所述养殖区为种植区周围的环沟;所述环沟宽为4~6m;所述环沟的深度与种植区落差为70~90cm;所述环沟设有边坡,所述边坡与水平面呈45~60

°

角。

10.优选地,所述养殖区内设有沉水植物、虾或蟹以及有益生物。

11.优选地,所述增氧装置包括增氧机i、增氧机ii、增氧机iii和增氧机iv;所述增氧机i、增氧机ii、增氧机iii、增氧机iv分别设于种植区四角所对应的养殖区中。

12.优选地,所述车道的下方设有管道,所述管道用以保证养殖区中形成水循环。

13.如上所述,本实用新型的一种稻田种养结合系统,具有以下有益效果:

14.本实用新型提供的稻田种养结合系统采用“稻、虾/蟹共生”的工艺,水稻采用大、小垄交替的方式种植,环沟养殖虾蟹,虾蟹不停地在田间爬行、一边啃食稻间杂草、一边施肥松土,成为水稻天然清道夫和打理工,而其粪便成了水稻有机肥,实现虾/蟹稻共作区的物质循环和能量流动平衡,以生物修复水环境,达到优质的养殖环境。

附图说明

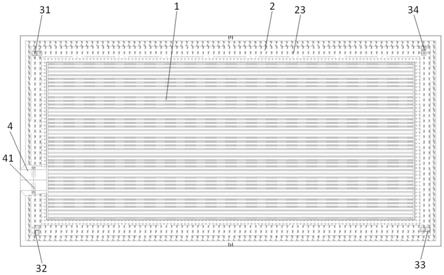

15.图1显示为本实用新型稻田种养结合系统的平面示意图。

16.图2显示为本实用新型稻田种养结合系统的剖面示意图。

17.图中,1、种植区;2、养殖区;21、环沟;22、边坡;23、沉水植物;231、苦草区;232、伊乐藻区;233、轮叶黑藻区;31、增氧机i;32、增氧机ii;33、增氧机iii;34、增氧机 iv。

具体实施方式

18.以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。

19.请参阅附图1~2。需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图式中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

20.如图1所示,本实用新型实施例提供一种稻田种养结合系统,包括:种植区1、养殖区2、增氧装置和车道4;养殖区2设于种植区1外围,增氧装置设于养殖区2中;车道4架设于养殖区2上方,连通外界与种植区1。

21.本实用新型稻田种养结合系统通过种植区1与养殖区2结合的方式使种植区1与养殖区 2互相依赖、互相促进,养殖区2生物不仅可以为水稻施肥松土,且养殖区2生物的粪便又成为种植区1水稻的有机肥,实现完全有机的种养方式,增氧装置的设置不仅增加养殖区2 水中的溶氧,同时推动水流,使养殖系统中自身净化的水质循环流动为养殖区和种植区提供优质的水源;车道4的设置便于机器进入种植区1对土地进行翻新或对作物进行收割。

22.在一个优选的实施例中,本实用新型实施例所示的稻田种养结合系统中,种植区1与养殖区2的面积比例为4:1~6:1;种植区1为长方形。

23.在一个可选的实施例中,如图1所示,本实用新型实施例所示的稻田种养结合系统中,种植区1水深20~40cm;种植区1设有并列的水稻大垄12和水稻小垄11。水稻大垄12、水稻小垄11交替设置。水稻大垄12上水稻行距为40~50cm,水稻小垄11上水稻行距为15~20cm。水稻大垄、水稻小垄的设置可以保证种植区1淹水后为养殖区2生物提供充足的活动觅食空间,养殖区2生物可以觅食水稻中的各种昆虫,预防一些病虫害的发生,同时养殖区2生物的排泄物及其吃剩的熟食饵料又可以为种植区1农作物提供营养。水稻选用品种可为美国香糯米、云南原品种稻谷,每亩需一斤稻种,该品种具有抗病虫害能力强、果实饱满、口感优良的优点。水稻的种植采用插秧的方式。

24.在一个可选的实施例中,如图1所示,本实用新型实施例所示的稻田种养结合系统中,养殖区2为种植区1周围的环沟21,即种植区1周围开挖出来的环沟21。环沟21宽为4~6m。环沟21的深度与种植区1落差为70~90cm。环沟21设有边坡22,边坡22与水平面呈45

°

角。养殖区2内设有沉水植物23、虾或蟹以及有益生物。养殖区2内沉水植物23的覆盖率为75%~85%。

25.沉水植物23分为伊乐藻区232、苦草区231和轮叶黑藻区233,从近种植区1至近边坡 22依次为苦草区231、伊乐藻区232和轮叶黑藻区233。苦草区231宽为1~1.5m,伊乐藻区 232宽为1~2m,轮叶黑藻区233宽为1~1.5m。沉水植物23的设置对水质进行了充分的净化,为养殖区和种植区提供了优质的水源,不仅减少种植区水稻病虫害的发生,而且降低虾蟹生病几率;同时沉水植物23可以保持水体始终处于饱和氧的状态,提高虾蟹个体的抵抗力,可以降低虾蟹生病的可能。

26.养殖区2内虾为淡水螯虾;虾的投放密度为15~25kg/亩。养殖区2内蟹为中华绒鳌

蟹;蟹的投放密度为200~300头/亩。虾蟹的饵料均为天然饵料,利用田间地头种植的玉米、大豆、南瓜、紫薯等作物,这些作物在煮熟粉碎后作为饵料投放,这样可以降低虾蟹生病的几率,剩余的饵料也可以作为肥料供应作物生长。虾蟹的觅食又能降低种植区水稻病虫害的发生,且虾蟹的活动可以很好的促进水稻根系的发生和生长,是水稻根系发达、植株健壮,抗病虫害能力增强。

27.养殖区2内有益生物为田螺和河蚌;田螺的投放密度是8-10只/m2;河蚌的投放密度是 3-4只/m2。在养殖区2内投放有益生物一方面可以净化水质,另一方面为虾/蟹提供优质的自然饵料。

28.在一个可选的实施例中,如图1所示,本实用新型实施例所示的稻田种养结合系统中,增氧装置包括增氧机i 31、增氧机ii 32、增氧机iii 33和增氧机iv 34;增氧机i 31、增氧机 ii 32、增氧机iii 33和增氧机iv 34分别设于种植区四角所对应的养殖区中。增氧机i 31、增氧机ii 32、增氧机iii 33和增氧机iv 34的功率均为1.5kw,且增氧机i 31、增氧机ii 32、增氧机iii 33和增氧机iv 34被设置为适于沿逆时针方向推动水流,一方面增加水中的溶氧,另一方面使水循环流动,形成循环的有机种养系统。

29.在一个可选的实施例中,如图1所示,本实用新型实施例所示的稻田种养结合系统中,车道4宽2~4m,便于水稻收割时收割机器的通过。车道4下方设有管道41,管道41用以保证养殖区2中形成水循环。管道41可以为直径60cm的长双壁波纹管道。

30.本实用新型的稻田种养结合系统将水稻单一的生态系统转变为稻、虾/蟹的复合生态系统,互相依赖、互相促进,整个养殖过程使用的都是自身净化后的清水,不需要任何杀虫剂、农药、化肥等,是完全的有机种养方式,所生产的产品是无公害的绿色食品,稻米及虾蟹均符合有机产品品质。

31.综上所述,本实用新型稻田种养结合系统实现了“以渔保水,以渔净水”,不仅不污染环境,而且可以净化水环境,从环境胁迫型转为环境友好型,虾/蟹稻共作养殖技术趋于“零污染、负排放”,“一水两用、一地多收”不仅提高了土地和水资源的利用率,而且稳定了农民种粮积极性,对于确保我国基本粮田的稳定、确保粮食安全战略有重要意义。

32.上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1