一种生态小区景观节水灌溉系统的制作方法

1.本技术涉及生态小区的领域,尤其是涉及一种生态小区景观节水灌溉系统。

背景技术:

2.生态小区是通过调整人居环境生态系统内生态因子和生态关系,使小区成为具有自然生态和人类生态、自然环境和人工环境、物质文明和精神文明高度统一、可持续发展的理想城市住区。生态小区空间结构合理、基础设施完善,生态建筑、智能建筑和生命建筑广泛应用,人工环境与自然环境融合较好。

3.绿化带以及河流等景观是生态小区内必不可少的组成部分,小区内通常会设置人工河流,而大部分人工河流的设置仅为了提高绿化带的风景美观性,没有与活水河流连通,除河床干涸需补充水分的情况外,人工河流为死水,外界大量的有机物质进入水中,河水表面易形成对微生物或藻类生物繁衍有利的条件,进而产生河面污染。

技术实现要素:

4.为了改善上述问题,本技术提供一种生态小区景观节水灌溉系统。

5.本技术提供的一种生态小区景观节水灌溉系统采用如下的技术方案:一种生态小区景观节水灌溉系统,包括河流和绿化带,所述绿化带位于河流岸边,所述绿化带上设有景观槽,所述景观槽的槽底设有喷泉管,所述景观槽与河流连通,还包括供水管,所述供水管同时连通河流和喷泉管,所述供水管上设有供水泵。

6.通过采用上述技术方案,河流、供水管和喷泉管相互连通,喷泉管喷出的水通过景观槽回流入河内,河流内的水可经过供水泵和喷泉管循环流动进行曝气,提高了水的流动性,河水表面不断产生水波,有利于减小水面的藻类聚集,减小了水面污染。

7.优选的,还包括调节机构,所述喷泉管的管壁上开设有灌溉缝隙,还包括调节机构,所述调节机构用于改变水流的流向。

8.通过采用上述技术方案,在调节机构的作用下,水可选择性地于喷泉管管口或灌溉缝隙喷出,水流从灌溉缝隙喷出后可进行对绿化带的灌溉,由于灌溉所用水源为河流内的河水,减少了小区内多余供水管路的设置。

9.优选的,所述调节机构包括调节管、换向阀块和控制组件,所述调节管与喷泉管连通,所述控制组件用于控制换向阀块于调节管和喷泉管内滑移。

10.通过采用上述技术方案,换向阀块的位置改变控制用水管与喷泉管管口和灌溉缝隙的选择性导通,实现了对水流的换向引导。

11.优选的,所述控制组件包括导向柱、限位板和驱动源,所述导向柱与调节管固定连接,所述导向柱穿过换向阀块,所述限位板与喷泉管固定连接,所述限位板位于灌溉缝隙与喷泉管的管口之间,所述导向柱与限位板固定连接,所述限位板上开设有过水空隙,所述驱动源位于调节管内,其用于驱动所述换向阀块移动。

12.通过采用上述技术方案,导向柱和限位板对换向阀块的移动起到的引导和位置限

定的作用。

13.优选的,所述导向柱和喷泉管同轴,所述换向阀块同轴套设于导向柱外,所述换向阀块为锥体,其锥尖位于背离限位板的一侧,所述换向阀块的锥面上固定连接有若干涡旋推进棱,若干所述涡旋推进棱以换向阀块的轴线为中心环形阵列排布。

14.通过采用上述技术方案,当水流冲向换向阀块的锥面时,各涡旋推进棱受到水流冲击力后产生水平分力,各个涡旋推进棱上的水平推力共同作用,使得换向阀块被推动的同时旋转,换向阀块此时成为了一个搅拌子,搅动喷泉管内的水流旋转,故从灌溉缝隙喷出的水流具有一定的水平速度,进一步提高了灌溉水分的普及范围。

15.优选的,所述限位板朝向换向阀块的一侧嵌设有若干辅助滚珠,若干所述辅助滚珠以限位板的轴线为圆形环形阵列排布,所述换向阀块朝向限位板的一侧开设有抵接环槽,所述辅助滚珠与抵接环槽的槽底滚动抵接。

16.通过采用上述技术方案,灌溉时,换向阀块被水流推进至辅助滚珠与抵接环槽的槽底滚动抵接,提高了限位板和换向阀块的同轴度,也减小了换向阀块转动时的摩擦力。

17.优选的,所述限位板为锥形板,所述限位板与喷泉管的内壁之间形成的锐角位于限位板朝向换向阀块的一侧,所述换向阀块朝向限位板的一侧同轴开设有容纳锥槽,所述限位板的锥尖插入容纳锥槽内,所述抵接环槽开设于容纳锥槽的槽面上。

18.通过采用上述技术方案,由于换向阀块边缘与喷泉管内壁之间不可避免地存在缝隙,限位板与喷泉管之间形成的夹角空间对通过缝隙进入此处的水流形成了泄压截留,使得水流流速瞬间下降,一定程度上保证了换向阀块下方上水压大小以及压力稳定性。

19.优选的,所述喷泉管上且位于灌溉缝隙内设有橡胶垫条,所述灌溉缝隙的长度方向为喷泉管的周向,所述泉管上且位于灌溉缝隙内设有橡胶垫条,所述橡胶垫条远离喷泉管管口的一侧与灌溉缝隙内壁固定连接。

20.通过采用上述技术方案,在自然状态下,橡胶垫条将灌溉缝隙封堵,喷泉管的管口进行喷水时,橡胶垫条的存在可减小灌溉缝隙处的水流溢出,进行灌溉作业时,较大的水压可对橡胶垫条进行挤压并推动以从灌溉缝隙处溢出,橡胶垫条的存在可减小可供水流从灌溉缝隙溢出的空间大小,以此提高此处喷出的水流速度,使得水流可到达更远的范围,提高灌溉水分的普及程度。

21.优选的,所述驱动源为驱动气缸,所述驱动气缸位于调节管内,其活塞杆伸缩方向与调节管的轴线平行,所述驱动气缸的活塞杆端部固定连接有衔接板,所述导向柱同轴穿过衔接板,所述控制组件还包括蓄力弹簧,所述蓄力弹簧的一端与衔接板固定连接,另一端与换向阀块固定连接,所述蓄力弹簧与换向阀块相对转动。

22.通过采用上述技术方案,水流冲击环形阀块时,蓄力弹簧在伸长至灌溉缝隙被导通之前使换向阀块下方的空间先具有一定的水压,提高水流喷出时的初始速度,减小灌溉缝隙的沥水。

23.优选的,所述调节机构还包括光敏传感器,所述光敏传感器与供水泵、驱动源电连接。

24.通过采用上述技术方案,光敏传感器用于通过感知光照强度判断时间,并选择在合适的时刻使驱动源、供水泵进入不同的工作状态,实现了系统的智能化运行。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

1.通过河流、供水管和喷泉管相互连通以及景观槽的设置,河流内的水可经过供水泵和喷泉管循环流动进行曝气,提高了水的流动性,河水表面不断产生水波,有利于减小水面的藻类聚集,减小了水面污染;2.通过调节机构的设置,在晚间,水流通过喷泉管上的灌溉缝隙喷伸出并灌溉绿化带内的植物,灌溉时间可减小对行人的影响,且灌溉所用水源为河流内的河水,减少了小区内多余供水管路的设置。

附图说明

26.图1是本技术实施例中用于体现生态小区景观节水灌溉系统的整体结构示意图。

27.图2是本技术实施例中用于体现生态小区景观节水灌溉系统的喷泉机构工作原理的剖视示意图。

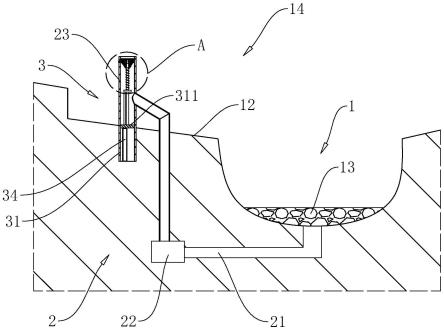

28.图3是图2中a部的局部放大图。

29.图4是本技术实施例中用于体现调节机构的工作原理的结构示意图。

30.附图标记说明:1、河流;11、绿化带;12、景观槽;13、卵石层;14、喷灌装置;2、喷泉机构;21、供水管;22、供水泵;23、喷泉管;231、灌溉缝隙;3、调节机构;31、调节管;311、固定板;32、导向柱;33、限位板;331、过水空隙;332、辅助滚珠;34、驱动源;341、衔接板;35、蓄力弹簧;351、连接部;36、换向阀块;361、涡旋推进棱;362、容纳锥槽;363、抵接环槽;37、橡胶垫条;38、光敏传感器。

具体实施方式

31.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。

32.本技术实施例公开一种生态小区景观节水灌溉系统,如图1和2所示,包括河流1和绿化带11,绿化带11位于河流1的岸边,绿化带11紧靠河流1的岸边处设置有喷泉景观区;喷泉景观区内设置有喷灌装置14,喷灌装置14用于对河流1内的水进行曝气处理以及对周围绿化带11进行灌溉。

33.如图1和2所示,绿化带11上于喷泉景观区内开设有景观槽12,景观槽12的一侧边缘为河流1沿岸,其槽底具有10

°

的斜度。喷灌装置14包括喷泉机构2,喷泉机构2包括喷泉管23、供水管21和供水泵22,供水管21和供水泵22均位于绿化带11内,河流1底部铺设有卵石层13,供水管21的一端与河流1的底部连通,另一端与喷泉管23连通,喷泉管23固定安装在景观槽12的槽底,喷泉管23的轴线为竖直方向,其管口朝向正上方;供水泵22位于供水管21的中部,其提供的驱动力可使河流1内的水通过供水管21到达喷泉管23,并通过喷泉管23的管口喷出,从喷泉管23喷出的水落入景观槽12内,并随着景观槽12槽底形成的斜坡回流至河流1内。本实施例中,小区内的河流1为人工河,故小区内设置有用于向河流1内补充水分的补水管路(图中未示出),而若小区内具有引入活水作为河流1水源的条件时,则无需设置补水管路。

34.如图2和3所示,喷泉管23靠近自身上方管口处的侧壁上开设有灌溉缝隙231,喷灌装置14还包括调节机构3,调节机构3用于改变喷泉管23内水流的流向,使水流通过喷泉管23的管口或灌溉缝隙231选择性地喷出。调节机构3包括调节管31、换向阀块36和控制组件,调节管31位于喷泉管23的下方且与喷泉管23同轴固定连接,供水管21与喷泉管23的连接处

位于喷泉管23靠近调节管31处。控制组件用于控制换向阀块36移动,控制组件包括限位板33和导向柱32,调节管31内固定连接有固定板311,固定板311的板面与调节管31的轴线垂直,限位板33固定连接于喷泉管23内且靠近管口处,限位板33上开设有供水流通过的过水空隙331,限位板33便可起到一定的过滤作用,减小大体积杂物落入喷泉管23造成管路堵塞的几率;导向柱32与喷泉管23、灌溉管同轴,导向柱32的一端与固定板311固定连接,另一端与限位板33固定连接。导向柱32同轴穿过换向阀块36。

35.如图2和3所示,控制组件还包括驱动源34、衔接板341和蓄力弹簧35,本实施例中,驱动源34为驱动气缸,驱动气缸固定安装在调节管31内且位于固定板311背离导向柱32的一侧,驱动气缸的活塞杆伸缩方向与导向柱32的长度方向一致,驱动气缸的活塞杆端部穿过固定板311并与衔接板341固定连接,衔接板341和蓄力弹簧35均被导向柱32所穿过,蓄力弹簧35的一端与衔接板341固定连接,另一端与换向阀块36连接。换向阀块36呈锥体状,其锥尖指向固定板311,蓄力弹簧35靠近换向阀块36的一端固定连接有连接部351,换向阀块36与连接部351转动连接,转动轴线便为自身的轴线。驱动气缸的活塞杆处于收缩状态时,换向阀块36、蓄力弹簧35均位于调节管31内,此时从供水管21流入喷泉管23内的水可通过喷泉管23的管口正常喷出;当驱动气缸的活塞杆伸出,衔接板341、蓄力弹簧35和换向阀块36均同步向上移动,换向阀块36移动至高于供水管21管口的位置后,从供水管21进入喷泉管23的水便无法通过喷泉管23喷出。

36.如图2、3和4所示,当驱动气缸的活塞杆处于伸出状态时,在自然状态下,换向阀块36的边缘低于灌溉缝隙231约2cm,供水管21内的水流进入喷泉管23内后向上涌动,产生的水压可推动换向阀块36继续上移,并伴随着蓄力弹簧35的拉长;当换向阀块36受限位板33影响而无法继续移动时,换向阀块36的边缘与灌溉缝隙231的上边缘平齐,且此时换向阀块36下方的空间已经形成了一定大小的水压。限位板33为锥形板,其锥尖朝向换向阀块36,故限位板33与喷泉管23的内壁之间于限位板33朝向换向阀块36的一侧形成了锐角夹角。换向阀块36朝向限位板33的端面上开设有容纳锥槽362,容纳锥槽362使得换向阀块36朝向限位板33的一侧呈锥形凹陷。在换向阀块36受到水流冲击后,换向阀块36的边缘将移动至限位板33与喷泉管23内壁之间形成的锐角夹角处;由于换向阀块36边缘与喷泉管23内壁之间不可避免地存在缝隙,限位板33与喷泉管23之间形成的夹角空间对通过缝隙进入此处的水流形成了泄压截留的作用,使得水流流速瞬间下降,一定程度上减少了水流的压力流失、保证了换向阀块36下方上水压大小以及压力稳定性。

37.如图3和4所示,泉管上且位于灌溉缝隙231内设有橡胶垫条37,泉管上且位于灌溉缝隙231内设有橡胶垫条37,橡胶垫条37远离喷泉管23管口的一侧与灌溉缝隙231内壁固定连接;在自然状态下,橡胶垫条37将灌溉缝隙231封堵,喷泉管23的管口进行喷水时,橡胶垫条37的存在可减小灌溉缝隙231处的水流溢出。而进行灌溉作业时,较大的水压可对橡胶垫条37进行挤压并推动以从灌溉缝隙231处溢出,橡胶垫条37的存在可减小可供水流从灌溉缝隙231溢出的空间大小,以此提高此处喷出的水流速度,使得水流可到达更远的范围,提高灌溉水分的普及程度。

38.如图3和4所示,换向阀块36的锥面上固定连接有若干涡旋推进棱361,所有涡旋推进棱361以换向阀块36的轴线为中心环形阵列排布各个涡旋推进棱361于换向阀块36上同向偏转;当水流冲向换向阀块36的锥面时,各涡旋推进棱361受到水流冲击力后产生水平分

力,各个涡旋推进棱361上的水平推力共同作用,使得换向阀块36被推动的同时旋转,换向阀块36此时成为了一个搅拌子,搅动喷泉管23内的水流旋转,故从灌溉缝隙231喷出的水流具有一定的水平速度,进一步提高了灌溉水分的普及范围,也弱化了由于橡胶垫条37质量分布不均而造成的水平方向水量不均的情况。

39.如图3和4所示,为了提高换向阀块36的转动流畅程度,限位板33朝向换向阀块36的一侧嵌设有若干辅助滚珠332,若干辅助滚珠332以限位板33的轴线为圆形环形阵列排布,容纳锥槽362的槽面上开设有抵接环槽363,抵接环槽363的路径与换向阀块36同轴。灌溉时,换向阀块36被水流推进至辅助滚珠332与抵接环槽363的槽底滚动抵接,提高了限位板33和换向阀块36的同轴度,也减小了换向阀块36转动时的摩擦力。

40.如图1所示,调节机构3还包括光敏传感器38,光敏传感器38固定安装在绿化带11内,且其同时与供水泵22和驱动源34电连接。光敏传感器38用于通过感知光照强度判断时间,白天时,其使得驱动气缸的活塞杆处于收缩状态,供水泵22启动工作,喷泉管23正常喷出水流。进入夜晚时,由于此时温度条件和光照条件均不会对河流1内的藻类植物提供有利条件,光敏传感器38控制供水泵22停止。而若光照强度进一步降低,光敏传感器38向驱动气缸和供水泵22发出信号启动工作,利用河水对绿化带11进行灌溉,且此时的温度条件更有利于液态水的存留,水源利用率高。

41.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1