一种石墨化碳包覆纳米银抗菌微球及其制备方法、应用与流程

1.本发明涉抗菌纳米材料技术领域,具体涉及一种石墨化碳包覆纳米银抗菌微球及其制备方法、应用。

背景技术:

2.细菌是引起人体疾病的重要源头,无时不刻地不在侵扰着人们的生活,细菌的大量繁殖会严重威胁到人们的健康,而随着科技发展和生活水平的不断提升,人们对于身体的健康安全问题愈发重视,抗菌材料的应用也逐渐引起人们的重视。

3.抗菌材料是指自身能够杀灭有害细菌或能够抑制细菌生长繁殖的一类新型功能材料,用作抗菌材料的主要对象包括纺织物、塑料、陶瓷、金属、涂料等,而根据抗菌材料的成分不同,可将其分为无机抗菌材料、有机抗菌材料、天然抗菌材料三大类,在一系列无机抗菌材料中,银系抗菌材料由于具有抗菌谱广、抗菌作用持久、安全、抗药性极低等特点,已成为抗菌材料发展的重要方向。

4.其中,纳米银球形颗粒是较常用的纳米银抗菌材料,该类材料最常用的方法是湿化学合成法,即以诸如水合肼或硼氢化钠等作为还原剂,以氢氧化钠或氨水作为调节碱性的反应物,以及其他表面活性剂等一起,来制备合成银纳米颗粒。但是该方法为湿化学法,制备过程中会引入多种化学试剂,制备成本增加且不利于环保;并且所制得的银纳米颗粒未形成包覆,纳米银处于裸露状态,在发生氧化释放银离子达到抗菌效果的同时,其表面直接与外界接触而容易受污染失效,导致长期抗菌有效性不佳;部分研究以其他基体材料如碳作为载体,以纳米银作为抗菌功能材料负载在载体表面制备复合抗菌颗粒,该方法同样无法避免纳米银直接与外界接触容易失效的问题。

5.针对上述纳米银易失效的问题,部分研究人员制备出核壳结构的纳米银抗菌颗粒,以纳米银作为核,在其外形成包覆层,但是现有方法制备出的核壳结构纳米银颗粒尺寸过大,且难以对其层级结构进行调控,因而均匀性较差,进而影响材料的抗菌效果。因此,提供一种制备简单、抗菌效果持久且尺寸可调的纳米银抗菌颗粒及其制备方法是至关重要的。

技术实现要素:

6.为了解决上述问题,本发明提供了一种石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,直接以含碳水溶性天然分子作为还原剂和碳源,与银离子通过一步水热反应制备得到,无需添加其他试剂且制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球尺寸可调,长期抗菌有效性良好。

7.本发明第一方面提供一种石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的制备方法,包括以下步骤:

8.(1)配置硝酸银水溶液;

9.(2)向硝酸银水溶液中加入含碳水溶性天然分子,得到反应液;

10.(3)将反应液转移至反应釜中进行水热反应;

11.(4)反应结束后,分离产物,洗涤烘干,即得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球。

12.进一步地,步骤(1)中所述硝酸银水溶液的浓度为0.1-1000mg/ml;优选地,步骤(1)中所述硝酸银水溶液的浓度为1-100mg/ml。

13.进一步地,步骤(2)中所述反应液中含碳水溶性天然分子与硝酸银的质量比为1:(1.2-5.0);优选地,步骤(2)中所述反应液中含碳水溶性天然分子与硝酸银的质量比为1:(2.5-5.0)。

14.进一步地,所述含碳水溶性天然分子选自维生素c、海藻酸、腐殖酸、茶多酚、阿拉伯胶、木糖醇、葡萄糖、果糖、蔗糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖、纤维素、木质素中的一种。

15.进一步地,步骤(3)中所述水热反应的反应温度为200-500℃,反应时间为1-72h;优选地,步骤(3)中所述水热反应的反应温度为300-500℃,反应时间为3-12h。

16.反应液中,银离子和含碳水溶性天然分子均匀分散,在反应初期,含碳水溶性天然分子作为还原剂,将银离子还原成银原子并且银原子不断沉积生长形成稍大尺寸的银纳米颗粒,含碳水溶性天然分子作为保护剂包覆在银纳米颗粒表面防止其被氧化,随着反应地进行,体系中银离子含量降低,银离子被还原成银离子的过程削弱,而水热反应温度较高,同时体系中含碳水溶性天然分子含量相对较高,此时含碳水溶性天然分子发生碳化,银纳米颗粒表面形成一层碳化层,得到碳包覆的银纳米颗粒,在进一步地反应中,发明人惊奇地发现:银纳米颗粒表面的碳化层开始发生晶相转变,变为晶型的石墨结构,最终得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球。关于石墨结构的形成机理,发明人根据实验过程判断是受到纳米银催化作用的影响,在含碳水溶性天然分子种类及结构具体且过量时,由于没有其他助剂或者杂质存在,在较高温度下,还原得到的纳米银直接作为催化剂催化形成石墨化碳,从而得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球。为了验证石墨化碳层的形成并非偶然,发明人调整了含碳水溶性天然分子的种类,利用维生素c、海藻酸、腐殖酸、茶多酚、阿拉伯胶、木糖醇、葡萄糖、果糖、蔗糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖、纤维素、木质素等多种小分子各自作为原料进行反应,在200℃以上的较高温度下,与硝酸银通过水热反应,均制得具有类似的石墨化碳作为壳层的包覆型银纳米颗粒。

17.本发明第二方面提供一种上述方法制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球。

18.进一步地,述石墨化碳包覆纳米银抗菌微球为核壳结构,核层为纳米银,壳层为石墨化碳。

19.进一步地,所述石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的直径为30-150nm,壳层的直径为3-15nm;优选地,所述石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的直径为60-120nm,壳层的直径为3-8nm。

20.本发明第三方面提供上述石墨化碳包覆纳米银抗菌微球在制备抗菌产品中的应用。

21.进一步地,所述菌选自金黄色葡萄球菌、枯草芽孢菌、大肠杆菌和绿脓杆菌中的至少一种。

22.本发明制备的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,在纳米银表面包覆石墨化碳,由于石墨为晶型碳,排布相对紧密,能够减缓内部银离子的释放,在保证抗菌效果的同时,延长其有效抗菌时间。

23.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

24.(1)本发明所提供的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的制备方法,直接以含碳水溶性天然分子作为还原剂和碳源,与银离子通过一步水热反应制备得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,操作简单,且原料来源广,无需添加其他试剂,绿色环保,不会对环境造成污染,并且该方法原料成本及操作成本低,产品纯度高,可批量制备,具有良好的应用前景。

25.(2)本发明所提供的方法制备的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球粒径在30-150nm,形貌规整,尺寸均匀,制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球为核壳结构,外层为晶型的石墨化碳,并且,通过调节含碳水溶性天然分子的种类和用量,壳层厚度在3-15nm,实现石墨化碳层厚度可调,进而可调节其抗菌强弱,应用于不同得抗菌场景。

26.(3)本发明所提供的方法制备的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球抗菌效果良好,对于金黄色葡萄球菌、枯草芽孢菌、大肠杆菌和绿脓杆菌等具有广谱抗菌性,而且由于壳层为石墨化碳,结构紧密,银离子的释放延缓,因而具有长期抗菌有效性,其抗菌性能至少可保持30d。

附图说明

27.为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它附图。

28.图1为本发明实施例1制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的xrd表征图;

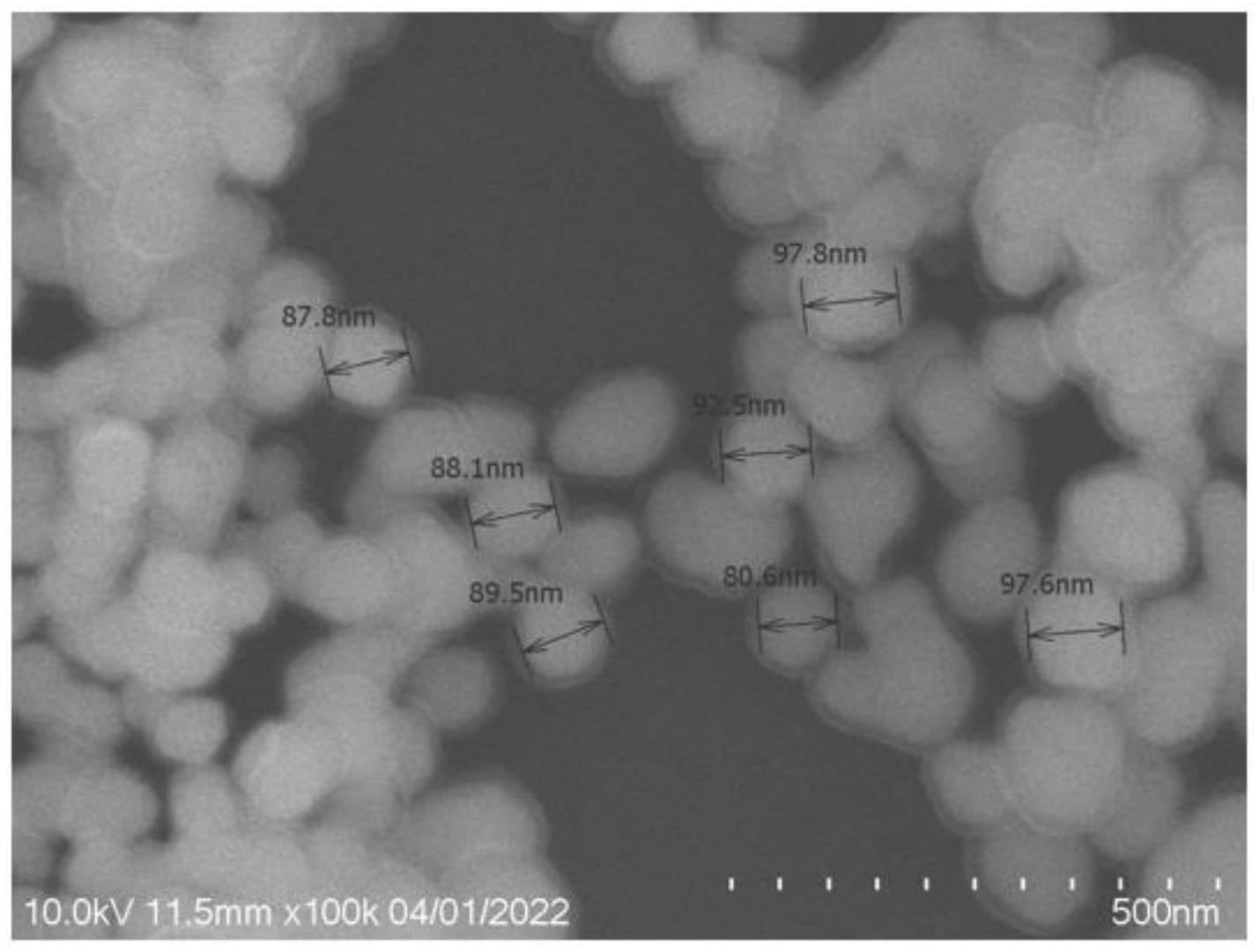

29.图2为本发明实施例1制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的sem表征图;

30.图3为本发明实施例1制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的tem表征图;

31.图4为本发明实施例1制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的抗菌效果图;

32.图5为本发明实施例2制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的xrd表征图;

33.图6为本发明实施例2制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的sem表征图;

34.图7为本发明实施例2制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的tem表征图;

35.图8为本发明实施例2制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的抗菌效果图;

36.图9为本发明实施例3制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的xrd表征图;

37.图10为本发明实施例3制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的sem表征图;

38.图11为本发明实施例3制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的tem表征图;

39.图12为本发明实施例3制备得到的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的抗菌效果图;

40.图13为本发明对比例1制备得到的银纳米颗粒的sem表征图;

41.图14为本发明对比例1制备得到的银纳米颗粒的tem表征图;

42.图15为本发明对比例1制备得到的银纳米颗粒的抗菌效果图;

43.图16为本发明对比例2制备得到的银纳米颗粒的sem表征图;

44.图17为本发明对比例2制备得到的银纳米颗粒的tem表征图;

45.图18为本发明对比例2制备得到的银纳米颗粒的抗菌效果图。

具体实施方式

46.下面将结合具体实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描

述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通的技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明的保护范围。

47.实施例1

48.(1)配制10mg/ml的硝酸银水溶液;

49.(2)取40ml步骤(1)的硝酸银水溶液,并向其中加入1000mg的维生素c,得到反应液;

50.(3)将上述反应液转移至50ml的反应釜中,进行水热反应,设定温度为400℃,恒温3h,;

51.(4)待反应结束后,分离产物,洗涤烘干,即得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,其xrd表征图如图1所示,sem表征图如图2所示,tem表征图如图3所示;

52.(5)经步骤(4)制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球分散于水中,得到纳米银分散液;

53.(6)将步骤(5)的纳米银分散液置于接种有金黄色葡萄球菌的培养基上,考察其对金黄色葡萄球菌的抗菌特性,其24h及30d的抗菌效果如图4所示(左图为24h,右图为30d)。

54.如图1所示,根据x射线衍射图,峰的位置与银的特征峰位置基本一致,表明实施例1制得的产品为银的面心立方晶体结构;由于壳层石墨化碳含量较少,xrd未检出;如图2所示,根据扫描电镜结果,实施例1制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的平均粒径为100nm,且形状规整,圆球度较高,可看出明显的包覆结构,且用于包覆的壳层分布均匀,厚度为5nm左右;如图3所示,根据透射电镜结果,实施例1制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球壳层晶格间距为0.33-0.35nm,对应于石墨化碳的002晶面,表明制得的纳米银抗菌微球表面的包覆层为晶型的石墨化碳;如图4所示,根据抗菌测试结果,实施例1制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球配置成分散液放置在接种有金黄色葡萄球菌的培养基上,如图4左图为24h的抗菌效果图,实施例1的样品周围存在明显的抑菌圈,其余三个样品分别是水、上清液和小分子溶液,周围未形成抑菌圈,表明制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球对于金黄色葡萄球菌具有明显的抗菌效果,并且根据图4右图30d的抗菌效果图,时间延长后,实施例1的样品抗菌效果依然良好,表明制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球对于金黄色葡萄球菌具有长期抗菌有效性。

55.实施例2

56.(1)配制1mg/ml的硝酸银水溶液;

57.(2)取6ml步骤(1)的硝酸银水溶液,并向其中加入10mg的海藻酸,得到反应液;

58.(3)将上述反应液转移至10ml的反应釜中,进行水热反应,设定温度为300℃,恒温8h,;

59.(4)待反应结束后,分离产物,洗涤烘干,即得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,其xrd表征图如图5所示,sem表征图如图6所示,tem表征图如图7所示;

60.(5)经步骤(4)制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球分散于水中,得到纳米银分散液;

61.(6)将步骤(5)的纳米银分散液置于接种有枯草芽孢菌的培养基上,考察其对枯草芽孢菌的抗菌特性,其24h及30d的抗菌效果如图8所示(左图为24h,右图为30d)。

62.如图5所示,根据x射线衍射图,峰的位置与银的特征峰位置基本一致,表明实施例2制得的产品为银的面心立方晶体结构;由于壳层石墨化碳含量较少,xrd未检出,即不具有石墨的特征峰;如图6所示,根据扫描电镜结果,实施例2制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的平均粒径为50nm,且形状规整,圆球度较高,可看出明显的包覆结构,且用于包覆的壳层分布均匀,厚度为3nm左右;如图7所示,根据透射电镜结果,实施例2制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的壳层晶体为层状结构,晶格间距对应于石墨化碳的002晶面,表明制得的纳米银抗菌微球表面的包覆层为晶型的石墨化碳;如图8所示,根据抗菌测试结果,实施例2制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球配置成分散液放置在接种有枯草芽孢菌的培养基上,其周围存在明显的抑菌圈,表明制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球对于枯草芽孢菌具有明显的抗菌效果,并且对比图8抗菌24h及30d的效果,时间延长后,抗菌效果依然良好,表明制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球对于枯草芽孢菌具有长期抗菌有效性。

63.实施例3

64.(1)配制100mg/ml的硝酸银水溶液;

65.(2)取1l步骤(1)的硝酸银水溶液,并向其中加入500g的葡萄糖,得到反应液;

66.(3)将上述反应液转移至1.5l的反应釜中,进行水热反应,设定温度为500℃,恒温12h,;

67.(4)待反应结束后,分离产物,洗涤烘干,即得到石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,其xrd表征图如图9所示,sem表征图如图10所示,tem表征图如图11所示;

68.(5)经步骤(4)制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球分散于水中,得到纳米银分散液;

69.(6)将步骤(5)的纳米银分散液置于接种有绿脓杆菌的培养基上,考察其对绿脓杆菌的抗菌特性,其24h及30d的抗菌效果如图12所示。

70.如图9所示,根据x射线衍射图,峰的位置与银的特征峰位置基本一致,表明实施例3制得的产品为银的面心立方晶体结构;由于壳层石墨化碳含量较少,xrd未检出,即不具有石墨的特征峰;如图10所示,根据扫描电镜结果,实施例3制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的平均粒径为120nm,且形状规整,圆球度较高,可看出明显的包覆结构,且用于包覆的壳层分布均匀,厚度为10nm左右;如图11所示,根据透射电镜结果,实施例3制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球壳层晶格间距为0.34nm,对应于石墨化碳的002晶面,表明制得的纳米银抗菌微球表面的包覆层为晶型的石墨化碳;如图12所示,根据抗菌测试结果,实施例3制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球配置成分散液放置在接种有绿脓杆菌的培养基上,其周围存在明显的抑菌圈,表明制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球对于绿脓杆菌具有明显的抗菌效果,并且对比图8抗菌24h及30d的效果,时间延长后,抗菌效果依然良好,表明制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球对于绿脓杆菌具有长期抗菌有效性。

71.对比例1

72.本对比例为采用常规方法制备的银纳米颗粒,具体制备方法如下:

73.(1)称取6g硝酸银配制成100ml水溶液;

74.(2)称取15g葡萄糖和5g聚乙烯吡咯烷酮,配制成300ml混合水溶液利用氢氧化钠溶液调节其ph至11;

75.(3)在恒温水浴锅中将上述溶液加热至70℃,将硝酸银溶液以30滴/min的速度均

匀地滴加到葡萄糖混合溶液中,搅拌15min,得到黑色悬浊液;

76.(4)将悬浊液离心分离,然后将分离的固体沉淀用去离子水和无水醇各洗涤3遍,于50℃下真空干燥,即得到银纳米颗粒;其sem表征图如图13所示,tem表征图如图14所示;

77.(5)将步骤(4)制得的银纳米颗粒分散于水中,得到纳米银分散液;

78.(6)将步骤(5)的纳米银分散液置于接种有金黄色葡萄球菌的培养基上,考察其对金黄色葡萄球菌的抗菌特性,其24h及30d的抗菌效果如图15所示。

79.如图13所示,根据扫描电镜结果,对比例1制得的银纳米颗粒的平均粒径为70nm,未见包覆结构;如图14所示,根据透射电镜结果,对比例1制得的银纳米颗粒为单一结构,不具有包覆层;如图15所示,根据抗菌测试结果,对比例1制得的银纳米颗粒配制成分散液放置在接种有金黄色葡萄球菌的培养基上,其周围存在明显的抑菌圈,表明制得的银纳米颗粒对于金黄色葡萄球菌具有明显的抗菌效果,并且对比图8抗菌24h及30d的效果,时间延长后,抑菌圈消失,表明其抗菌性变差,即制得的银纳米颗粒对于金黄色葡萄球菌仅具有短期抗菌效果。

80.对比例2

81.本对比例是本技术发明人在先研究的利用生物质还原制备核壳式结构银纳米颗粒,申请号为202111458093.9,具体制备方法如下:

82.(1)配制0.1mol/l的硝酸银溶液;

83.(2)将步骤(1)配制好的所述硝酸银溶液用1000ul的移液枪取0.5ml加入至35ml去离子水中,磁力搅拌均匀,得混合溶液一;

84.(3)采集棕榈叶片放入纯水中超声清洗,65℃鼓风干燥;

85.(4)称取30mg干燥后的棕榈叶片加入至步骤(2)所述的混合溶液一后,将得到的混合液倒入至50ml水热反应釜中在鼓风干燥箱中180℃保温3h;

86.(5)待水热反应釜温度自然冷却至室温后,取出棕榈叶片,并将产物分别用去离子水和乙醇在8000rpm条件下离心清洗3min,即得到银纳米颗粒;其sem表征图如图16所示,tem表征图如图17所示;

87.(6)将步骤(5)制得的银纳米颗粒分散于水中,得到纳米银分散液;

88.(7)将步骤(6)的纳米银分散液置于接种有金黄色葡萄球菌的培养基上,考察其对金黄色葡萄球菌的抗菌特性,其24h及30d的抗菌效果如图18所示。

89.如图16所示,根据扫描电镜结果,对比例2制得的银纳米颗粒的平均粒径为80nm,具有明显的包覆层;如图17所示,根据透射电镜结果,对比例1制得的银纳米颗粒为核壳结构,壳层无序排布,表明制得的核壳式结构银纳米颗粒表面的包覆层为无定形碳;如图18所示,根据抗菌测试结果,对比例2制得的核壳式结构银纳米颗粒配制成分散液放置在接种有金黄色葡萄球菌的培养基上,其周围存在明显的抑菌圈,表明制得的核壳式结构银纳米颗粒对于金黄色葡萄球菌具有明显的抗菌效果,并且对比图8抗菌24h及30d的效果,时间延长后,抑菌圈消失,表明其抗菌性变差,即制得的银纳米颗粒对于金黄色葡萄球菌仅具有短期抗菌效果。

90.实施例1-3为本发明方法制备得到得石墨化碳包覆纳米银抗菌微球,分别以含碳水溶性天然分子维生素c、海藻酸、葡萄糖同时作为还原剂和碳源,与硝酸银反应制得壳层为石墨化碳的包覆型纳米银抗菌颗粒,制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球平均直径在

50-120nm,尺寸分布均匀;并且通过调节原料种类和用量,壳层厚度控制在3-10nm,包覆型纳米银抗菌颗粒的壳层厚度可控;利用本发明制备的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球进行抗菌实验,对于金黄色葡萄球菌、枯草芽孢菌、绿脓杆菌均具有良好的抗菌效果,这是由于银核中的银原子被氧化,释放出银离子与细菌结合使其失效从而达到抗菌效果的,并且,由于本发明银核外部包覆一层均匀的石墨化层,晶型的石墨排布紧密,能够减缓银离子的释放,从而达到缓释抗菌效果,延长有效抗菌时间,其抗菌性能至少可保持30d,具有长期抗菌有效性。

91.对比例1和对比例2制备得到的银纳米颗粒均具有一定的抗菌效果,但是对比例1制备得到的银纳米颗粒不具有包覆层,纳米银直接裸露容易失效,仅能起到短期抗菌效果;对比例2制备得到的银纳米颗粒虽然为包覆结构,但是其表面的包覆层为无定形碳,结构较为疏松,银原子氧化成银离子后较容易穿过壳层与外部的菌体作用,导致银离子释放较快,有效抗菌时间缩短。

92.综上,本技术提供的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球的制备方法操作简单、原料来源广,制得的石墨化碳包覆纳米银抗菌微球形貌规整,尺寸均匀,对于金黄色葡萄球菌、枯草芽孢菌、大肠杆菌和绿脓杆菌等均具有良好的抗菌有效性,并且由于壳层为石墨化碳,结构紧密,银离子的释放延缓,因而具有长期抗菌有效性。

93.以上借助具体实施例对本发明做了进一步描述,但是应该理解的是,这里具体的描述,不应理解为对本发明的实质和范围的限定,本领域内的普通技术人员在阅读本说明书后对上述实施例做出的各种修改,都属于本发明所保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1