一种笼子叠放结构及具有该叠放结构的笼子的制作方法

1.本实用新型涉及宠物用品领域,尤其涉及一种笼子叠放结构及具有该叠放结构的笼子。

背景技术:

2.随着饲养宠物在全世界越来越风行,笼养也成为了饲养宠物的一种重要方式,而宠物笼子逐渐发展处了折叠式的小型笼以及能够围挡更大面积的围笼等多种形式,对于大型宠物,以及宠物较多时,需要较大空间进行圈养的情况下,围笼就成了很多人的选择,而围笼有时会根据需要移动场地,方便和快捷的拆装就成为了多数宠物主人的首选要素之一,现有的笼子和围笼有的一旦拼装好后很难再次拆卸,有的则拼装过程较为繁琐,并不能适应灵活拆装的使用需求。

3.另外,现有的笼子,在成批运输时通常是采用陆运或海运的方式进行,运输效率和运输成本很多时候是根据货物所占空间来决定的,尤其是对于出口国外的海运来说,长途海运成本极高,对于当下利润日趋渐薄、成本日渐增高的宠物用品市场,有限的空间内是否能够运输更多的货物,对于此类生产销售者来说,影响是十分重要的,但现有的笼子在运输时大多只能以单片拆卸后,一片叠放在另一片上的堆叠码放方式进行运输,占用空间较大,无形中增加了运输的成本和效率。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了提供一种能够有效减少笼子堆叠运输所占用空间大小的笼子叠放结构及具有该叠放结构更加方便灵活拆装的笼子。

5.为了达到上述目的,本实用新型采用以下方案:一种笼子叠放结构,包括有依次堆叠在一起的第一笼架和第二笼架,所述第一笼架和所述第二笼架呈框架状、且中间具有笼网,所述第一笼架的左右框架之间的距离大于所述第二笼架的左右框架之间的距离,在所述第一笼架底部的框架上设有对应所述第二笼架左右框架的凹槽,所述第二笼架叠放在所述第一笼架上时、第二笼架的左右框架分别嵌入对应的所述凹槽内。

6.作为本实用新型进一步地方案,所述笼网分别与所在的所述第一笼架和所述第二笼架的框架侧面平齐。

7.作为本实用新型优选地方案,当所述第二笼架叠放在所述第一笼架上时、所述第二笼架底部的框架位于所述第一笼架底部框架的一侧,所述第二笼架顶部的框架位于所述第一笼架顶部框架的一侧。

8.作为本实用新型优选地方案,当所述第二笼架叠放在所述第一笼架上时、所述第二笼架的笼网与所在第二笼架的框架顶面平齐,所述第一笼架的笼网与所在的第一笼架的框架底部平齐。

9.作为本实用新型优选地方案,所述第一笼架和所述第二笼架呈矩形。

10.本实用新型还提供一种笼子,包括有如上所述的第一笼架和第二笼架,在所述第

一笼架和所述第二笼架左右两侧的框架边框上分别设有用于铰接的合页件,若干所述第一笼架和若干所述第二笼架通过各自的合页件依次首尾铰接在一起围合成一围笼,所述第一笼架上的合页件和相邻的所述第二笼架上的合页件交错设置。

11.作为本实用新型优选地方案,所述合页件呈管状、且垂直于所述第一笼架和所述第二笼架各自框架的侧边框,相邻的合页件之间由上至下相互贯通,各所述第一笼架和相邻的所述第二笼架之间的合页件管腔中通过穿设有轴杆相互铰接。

12.作为本实用新型优选地方案,所述轴杆的顶端设有方便手握的握持部。

13.作为本实用新型优选地方案,轴杆的底端呈尖刺状。

14.作为本实用新型优选地方案,在其中至少一个所述第一笼架上设有能开关的门。

15.综上所述,本实用新型相对于现有技术其有益效果是:本实用新型通过由上下交错叠放在一起的第一笼架和第二笼架,组成两片为一组的组合形式,在第一笼架的底部框架上设置两个间隔开的凹槽,利用这两个凹槽分别容纳第二笼架的左右边框的方案,能达到一组第一笼架和第二笼架之间有效降低堆叠高度的效果。以此实现多组第一笼架和第二笼架依次堆叠码放在一起后,在相同空间中能存放更多货物的目的,能节省更多的海运费用。另外,在第一笼架和第二笼架边框间设置构造简单呈管状的合页件,当需要组成围笼时,只需通过一根底部具有尖刺状端部的轴杆将交错在一起的合页件之间相互穿在一起连接,让组装围笼变得更加便捷,且能很好的固定围笼;需要拆卸时,只需握紧轴杆顶部的握持部即可将轴杆从抽出第一笼架和第二笼架边框间的管状合页件中抽出,实现围笼的拆卸,十分的灵活,能够满足宠物主人快速拆卸的需求。

附图说明

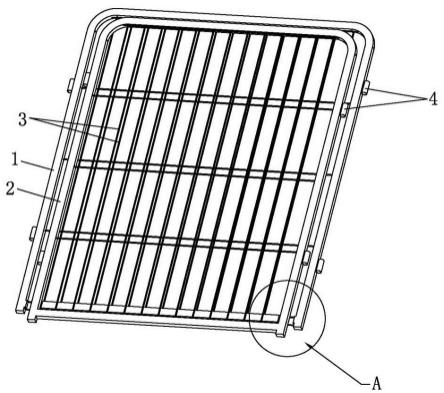

16.图1为本实用新型中第二笼架叠放在第一笼架上时的立体示意图。

17.图2为图1中a处的放大视图。

18.图3为多个第一笼架和第二笼架依次相互叠放时的分解示意图。

19.图4为图3中b处的放大视图。

20.图5为本实用新型中若干个第一笼架和若干个第二笼架依次首尾铰接在一起围合成一围笼的立体示意图。

21.图6为图5中局部的第一笼架和第二笼架依次首尾铰接在一起的状态示意图。

22.附图标记说明:1、第一笼架;2、第二笼架;3、笼网;4、合页件;5、围笼;6、轴杆;7、门;11、凹槽;61、握持部。

具体实施方式

23.以下具体实施内容提供用于实施本实用新型的多种不同实施例或实例。当然,这些仅为实施例或实例且不希望具限制性。另外,在不同实施例中可能使用重复标号标示,如重复的数字及/或字母。这些重复是为了简单清楚的描述本发明,不代表所讨论的不同实施例及/或结构之间有特定的关系。

24.此外,其中可能用到与空间相关的用词,像是“在

…

下方”、“下侧”、“由内而外”、“上方”、“上侧”及类似的用词,这些关系词为了便于描述附图中一个些元件或特征与另一个些元件或特征之间的关系,这些空间关系词包括使用中或操作中的装置之不同方位,以

及附图中所描述的方位。装置可能被转向不同方位旋转90度或其他方位,则其中使用的空间相关形容词也可相同地照着解释,因此不能理解为对本发明的限制,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

25.下面结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步描述:如图1至图4所示的一种笼子叠放结构,包括有分别呈矩形、且依次堆叠在一起的第一笼架1和第二笼架2,所述第一笼架1和所述第二笼架2呈框架状、且中间具有笼网3,本实施例中所述第一笼架1和所述第二笼架2以水平叠放作为举例,但并不限于只能水平叠放,垂直紧挨一起排列也适用本实用新型所述的笼子叠放结构,这当中所述第一笼架1的左右框架之间的距离大于所述第二笼架2的左右框架之间的距离,也就是说第二笼架2的宽度是小于第一笼架1的,在所述第一笼架1底部的框架上通过冲压或裁切第一笼架1底部的框架设有对应所述第二笼架2左右框架的凹槽11,所述第二笼架2叠放在所述第一笼架1上时、第二笼架2的左右框架分别嵌入对应的所述凹槽11内,这样相比没有凹槽11来容置第二笼架2的左右框架的传统叠放方式,能有效的降低第一笼架1和第二笼架2依次叠放时所产生的高度。

26.其中,所述笼网3分别与所在的所述第一笼架1和所述第二笼架2的框架侧面平齐,也就是说第一笼架1上的笼网3和其所在的第一笼架1边框侧面平齐,第二笼架2上的笼网3和其所在的第二笼架2的边框侧面平齐,每个笼网并不是安装在其所在的第一笼架1或所述第二笼架2的框架中央,具体来说:以水平堆叠为例,当所述第二笼架2叠放在所述第一笼架1上时、所述第二笼架2的笼网3与所在第二笼架2的框架顶面平齐,所述第一笼架1的笼网3与所在的第一笼架1的框架底部平齐,这样当第二笼架2叠放在第一笼架1上,笼网3不会相互顶着,使第一笼架1和第二笼架2依次叠放时之间的高度距离可以做到最近,由此实现第一笼架1和第二笼架2依次叠放时,所产生的高度达到最低。这样当多个第一笼架和第二笼架依次相互叠放时,总高度就会相比支架叠放所产生的高度降低许多。

27.当中还需要说明的是:当所述第二笼架2叠放在所述第一笼架1上时、所述第二笼架2底部的框架位于所述第一笼架1底部框架的一侧,所述第二笼架2顶部的框架位于所述第一笼架1顶部框架的一侧,由于本实施例中两个相互叠放的第二笼架2和第一笼架1均采用矩形的金属框架中央用笼网3封闭的设计,第二笼架2顶部和底部的框架边框需要和第一笼架1的框架顶部以及底部的边框交错开放置,才能实现上述实施例中所要实现的叠放高度的降低。

28.另外,如图5和图6所示为本实用新型提供的具有如上所述笼子叠放结构的一种笼子,从图5中可清楚看出本实施例是由若干上一实施例中的所述第一笼架1和若干所述第二笼架2依次首尾铰接在一起围合成的一个围笼5,并且本实施例中的第一笼架1和第二笼架2与上一实施例中所述的第一笼架1和第二笼架2基本相同,仅仅在其中一个或两个第一笼架1上设有能开关的门7,方便进出,具体可参照图6中的结构进行实施,作为本实施例中第一笼架1和第二笼架2相连接时优选的实施方式为:在各个所述第一笼架1和所述第二笼架2左右两侧的框架边框上分别设有用于铰接的合页件4,各个所述第一笼架1和对应的所述第二笼架2通过各自的合页件4依次首尾铰接在一起,所述第一笼架1上的合页件4和相邻的所述第二笼架2上的合页件4呈上下交错设置;本实施例中所述合页件4呈管状、且垂直于所述第

一笼架1和所述第二笼架2各自框架的侧边框,相邻的合页件4之间由上至下相互贯通,各所述第一笼架1和相邻的所述第二笼架2之间的合页件4管腔中通过穿设有轴杆6相互铰接,本实施例中围合成的一个围笼5所用的合页件4的实施方式并非最终选择,课可以用现有的成品铰接合页通过螺栓安装在相邻的第一笼架1和第二笼架2相接的边框上。

29.在实际使用中为了能让围合成的围笼5可以更好的固定在地面上,所述轴杆6的底端设计为呈尖刺状,反方便能插入土地内固定,所述轴杆6的顶端则设有方便手握的握持部61,该握持部61在本实施例中为连接在轴杆6顶部的圆球。

30.以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征以及本实用新型的优点,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1