气雾生成装置及红外发射器的制作方法

1.本实用新型实施例涉及加热不燃烧电子烟具技术领域,尤其涉及一种气雾生成装置及红外发射器。

背景技术:

2.烟制品(例如,香烟、雪茄等)在使用过程中燃烧烟草以产生烟草烟雾。人们试图通过制造在不燃烧的情况下释放化合物的产品来替代这些燃烧烟草的制品。

3.此类产品的示例为加热装置,其通过加热而不是燃烧材料来释放化合物。例如,该材料可为烟草或其他非烟草产品,这些非烟草产品可包含或可不包含尼古丁。作为已知加热装置的一个示例,采用可向烟草产品辐射红外线的红外发射器对烟草产品进行加热,并且在加热过程中通过温度传感器来测量红外发射器自身温度,从而间接获取加热过程中被加热的烟草产品的温度情况,进而控制加热过程。作为已知现有技术,温度传感器测量红外发射器的温度结果与实际抽吸过程中烟草产品被加热的温度存在误差或者变化滞后,影响抽吸过程中的准确出烟控制。

技术实现要素:

4.为了解决现有技术中的温度监测存在误差,本实用新型实施例提供一种温度监测更加准确的气雾生成装置及红外发射器。

5.本实用新型提出一种气雾生成装置,用于加热可抽吸材料生成供吸食的气溶胶;包括壳体,该壳体内设有:

6.腔室,用于接收可抽吸材料;

7.红外发射器,包括红外发射材料;所述红外发射材料被构造成向接收于所述腔室内的可抽吸材料辐射红外线,进而对可抽吸材料进行加热;

8.感温材料,形成于所述红外发射器上并与所述红外发射材料绝缘;所述感温材料具有正向或者负向的电阻温度系数;

9.电路,被配置为通过获取所述感温材料的电阻值并从所述电阻值确定所述红外发射器的温度。

10.在优选的实施中,所述感温材料包括形成于所述红外发射器上的导电轨迹或者热敏电阻涂层。

11.在优选的实施中,所述红外发射器被构造成沿所述腔室的轴向延伸并围绕所述腔室的至少一部分。

12.在优选的实施中,所述红外发射器还包括:

13.基体,沿所述腔室的轴向延伸并围绕所述腔室;

14.所述红外发射材料被构造成形成于所述基体上的涂层、或者是包裹或卷绕在所述管状基体上的薄膜。

15.在优选的实施中,所述感温材料沿所述腔室轴向延伸长度的至少一部分覆盖所述

红外发射材料沿所述腔室轴向延伸长度。

16.在优选的实施中,所述红外发射器被构造成沿所述腔室的轴向延伸的销钉状,且当可抽吸材料接收于所述腔室内时插入至可抽吸材料内。

17.在优选的实施中,所述红外发射器包括:

18.基体,被构造成至少部分沿所述腔室的轴向延伸的销钉状;该基体内设有沿轴向延伸的中空;

19.衬底,容纳于所述中空内;

20.所述红外发射材料被构造成形成于所述衬底表面的涂层或包裹在所述衬底的薄膜。

21.在优选的实施中,所述感温材料包括形成于所述基体表面。

22.在优选的实施中,所述导电轨迹被构造成沿所述红外发射器的长度方向延伸的蜿蜒迂回、弯折、或螺旋形状。

23.在优选的实施中,所述红外发射器包括:

24.电致发热层,具有沿厚度方向相背的第一侧和第二侧;

25.所述红外发射材料定位于所述电致发热层的第一侧,并被构造成在被所述电致发热层加热时对接收于所述腔室的可抽吸材料辐射红外线;

26.所述热敏电阻涂层定位于所述加热层的第二侧。

27.在优选的实施中,所述红外发射器还包括:

28.第一电极层,定位于所述电致发热层的第一侧并与所述电致发热层导电;

29.第二电极层,定位于所述电致发热层与热敏电阻涂层之间,并与所述电致发热层与热敏电阻涂层均导电;

30.第三电极层,定位于所述热敏电阻涂层背离所述电致发热层的一侧,并与所述热敏电阻层导电。

31.在优选的实施中,所述第一电极层和第二电极层沿所述电致发热层的厚度方向彼此错开。

32.本实用新型还提出一种用于气雾生成装置的红外发射器,包括:

33.红外发射材料,用于向可抽吸材料辐射红外线以加热可抽吸材料;

34.感温材料,与所述红外发射材料绝缘,并具有正向或者负向的电阻温度系数,以使得可通过测量该导电轨迹或热敏电阻涂层的电阻值并从所述电阻值确定所述红外发射器的温度。

35.以上气雾生成装置,红外发射器自身通过印刷或沉积有温度传感器功能的感温材料,并可以通过检测感温材料的电阻确定红外发射器的温度;相比采用贴合热电偶的测温方式结合性上更加稳定,结果更加准确。

附图说明

36.一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。

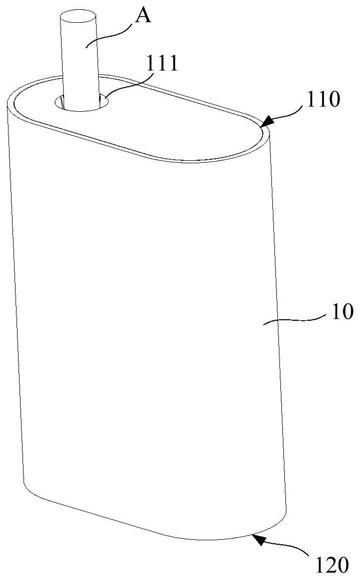

37.图1是一实施例提供的气雾生成装置的结构示意图;

38.图2是图1中气雾生成装置又一个视角的结构示意图;

39.图3是图1中气雾生成装置沿宽度方向的剖面示意图;

40.图4是图3中红外发射器一个实施例的结构示意图;

41.图5是图3中红外发射器又一个实施例的结构示意图;

42.图6是又一个实施例提出的气雾生成装置的结构示意图;

43.图7是图6中红外发射器一个实施例的结构示意图;

44.图8是又一个实施例提出的气雾生成装置的结构示意图;

45.图9是又一个实施例提出的红外发射器的结构示意图;

46.图10是一个实施例提出的气雾生成装置的部分电路结构示意图。

具体实施方式

47.为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型进行更详细的说明。

48.本实用新型一个实施例提出一种加热而非燃烧可抽吸材料例如烟支,进而使可抽吸材料的至少一种成分挥发或释放形成供吸食的气溶胶的气雾生成装置。

49.基于优选的实施中,气雾生成装置对可抽吸材料的加热的是通过辐射具有加热效果的远红外线的方式进行的;例如3μm~15μm的远红外线,使用中当红外线的波长与可抽吸材料的挥发性成分吸收波长匹配时,红外线的能量易于被可抽吸材料吸收,进而可抽吸材料被加热从而使至少一种挥发性成分挥发,生成供吸食的气溶胶。

50.本实用新型一实施例的气雾生成装置的构造可以参见图1至图2所示,装置的外形整体大致被构造为扁筒形状,气雾生成装置的外部构件包括:

51.壳体10,其内部为中空的构造,进而形成可用于红外辐射等必要功能部件的装配空间;壳体10具有沿长度方向相对的近端110和远端120;其中,

52.近端110设置有接收孔111,可抽吸材料a可通过该接收孔111接收于壳体10内被加热或从壳体10内移出;

53.远端120设置有进气孔121和充电接口122;进气孔121用于在抽吸的过程中供外部空气进入至壳体10内;充电接口122例如usb type

‑

c接口、pin针式接口等,通过与外部电源或适配器连接之后,用于为气雾生成装置进行充电。

54.进一步壳体10内部的构造参见图3所示,沿壳体10的长度方向设置的红外发射器30,其立体构造可以参见4所示;红外发射器30包括:

55.管状基体31,该管状基体31作为刚性载体以及容纳可抽吸材料a的物件,在实施中可以采用由石英玻璃、陶瓷或云母等耐高温且透红外的材料制成;优选是透明的材质,比如采用红外线透过率在95%以上的耐高温材料;该管状基体31的内部空间形成用于容纳并加热可抽吸材料a的腔室310;

56.形成于管状基体31的至少一部分外表面的红外发射涂层32,该红外发射涂层32是电致的红外发射涂层,可在通电情况下能够自身发热并向接收于腔室310内的可抽吸材料辐射具有可用于加热可抽吸材料a的红外线,例如以上的3μm~15μm的远红外线。当红外线的波长与可抽吸材料a的挥发性成分吸收波长匹配时,红外线的能量易于被可抽吸材料a吸收。

57.通常实施中红外发射涂层32可以是包括陶瓷系材质比如锆、或者fe

‑

mn

‑

cu系、钨系、或者过度金属及它们的氧化物材质制备的涂层。

58.在优选的实施中,红外发射涂层32是优选由mg、al、ti、zr、mn、fe、co、ni、cu、cr等至少一种金属元素的氧化物或氮化物组成,例如包括但不限于一下材料:氧化物(fe2o3、al2o3、cr2o3、in2o3、la2o3、co2o3、ni2o3、sb2o3、sb2o5、tio2、zro2、mno2、ceo2、cuo、zno、mgo、cao、moo3等)、碳化物(如sic等)、氮化物(如:tin、crn、aln、si3n4等),也可以是以上两种或两种以上物质的组合。这些材料在被加热到适当的温度时即会辐射以上具有加热效用的远红外线;厚度优选可以控制30μm~50μm;形成于基体31表面的方式可以将以上金属元素的氧化物通过大气等离子喷涂的方式喷涂在基体31外表面后固化即得。

59.在其他的变体实施中,红外发射涂层32还可以是形成于基体31内表面的。

60.红外发射器30还包括分别形成于红外发射涂层32的相对两端的至少一部分外表面的第一导电涂层33和第二导电涂层34;其中,根据图4所示的优选实施,第一导电涂层33和第二导电涂层34均是环形的形状并与红外发射涂层32接触的,在使用中可以分别被电连接至电源的正极和负极,从而使红外发射涂层32电致发热并辐射红外线。第一导电涂层33和第二导电涂层34可以是通过浸渍或涂布等方式形成的导电涂层,通常可以是包括银、金、钯、铂、铜、镍、钼、钨、铌或它们的金属或合金。

61.进一步参见图3,加热机构还包括沿径向方向位于红外发射器30外的绝热件40,该绝热件40呈管状形状;在图3中所采用的绝热件40是真空绝热的管,具体包括沿径向方向由内向外的两层管壁以及中央的具有一定真空度的中心区域;绝热件40的管壁可以采用刚性材质制备例如不锈钢、陶瓷、ppek等,以减少红外发射器30在工作中产生的热量沿径向向外的传导。

62.进一步参见图3所示的实施例,壳体10内还设有沿长度方向位于加热机构与进气孔122之前的管状元件20,该管状元件20用于在抽吸的过程中使腔室310和进气孔122进行气流连通;参见图3中箭头r所示,在抽吸的过程中,外部空气通过进气孔122进入壳体10内,并经管状元件20的内部中空21进入至腔室310后,通过可抽吸材料a被用户吸食。

63.进一步参见图3所示,为了保证红外发射器30和绝热件40在壳体10内的稳定固定,以及对可抽吸材料a提供支撑,以使可抽吸材料a在腔室32内是固定保持的;壳体10内还设有上固定座50和下固定座60;上固定座50和下固定座60均大致呈具有中空的环形形状设计。上固定座50和下固定座60分别在上、下两端对红外发射器30和绝热件40提供支撑,使它们能稳定保持在壳体10内。

64.进一步参见图4所示,红外发射器30外表面上通过印刷或者沉积等方式形成有用于感测红外发射器30温度的导电轨迹35;具体,导电轨迹35是采用正向或者负向电阻温度系数的材质制备,比如铂、钨、铁铬铝合金等;从而当红外发射器30自身发热并接收容纳可抽吸材料a传递的热量产生温度变化时,该导电轨迹35的电阻会呈现与温度相关的正向或负向的相关关系,进而可通过导电轨迹35两端的引脚351检测导电轨迹35的电阻值,后可通过该电阻值确定红外发射器30的温度。

65.采用以上红外发射器30,通过印刷或沉积可感测红外发射器30温度的导电轨迹35使红外发射器30自身集成有温度传感器的功能,相比采用贴合热电偶的测温方式结合性上更加稳定,结果更加准确。

66.在图4所示的优选实施中,导电轨迹35被构造成是围绕红外发射器30、并沿红外发射器30的轴向延伸的螺旋形状。并且红外发射器30的轴向方向上的延伸长度是完全覆盖红外发射涂层32的,进而使其能感测红外发射器30更多区域部位的温度。

67.在其他的可选实施中,导电轨迹35是通过打印、印刷、蚀刻、电镀等方式形成具有形状的图案化的导电轨迹35。以及在其他的变化实施中,图案化的导电轨迹35可以是沿红外发射器30的轴向延伸蜿蜒迂回、弯折的形状。

68.当然在以上实施中,导电轨迹35与红外发射器30表面的红外发射涂层32是相互绝缘的,以防止在测量导电轨迹35的电阻时产生干扰。具体可以通过在导电轨迹35与红外发射涂层32之间通过设置绝缘层(图中未示出)的方式实现,比如在制备的过程中先对红外发射涂层32的表面沉积或喷涂一层比较薄的玻璃/釉等绝缘的保护层,而后再形成上述导电轨迹35。

69.在又一个可选的实施中,导电轨迹35是形成于红外发射器30围绕腔室310的内表面上的;即导电轨迹35与红外发射涂层32沿基体31的径向方向分别基体31的两侧。将导电轨迹35形成于红外发射器30内部。

70.在图5所示的又一个可选的实施例中,红外发射器30a包括管状基体31a,以及包裹或卷绕在管状基体31a外表面的电致红外发射薄膜32a,该红外发射薄膜32a其材质比如可以是自身在具有一定温度时能辐射红外线的氧化锌薄膜、石墨烯薄膜、或者掺杂有稀土金属的氧化铟薄膜,或者是由在柔性薄膜基材例如聚酰亚胺、陶瓷纸、柔性玻璃上形成有红外发射材料的复合薄膜。它们的厚度通常约30~500nm。

71.红外发射薄膜32a的表面上印刷或沉积形成有用于感测温度的导电轨迹35a;在图5所示的实施例中,导电轨迹35a是呈沿红外发射器30a的轴向延伸的迂回弯折的形状,基本上能在轴向方向上比较长的覆盖红外发射器30a。同时,在导电轨迹35a的两端还印刷有电连接部分351a;在可选的实施中,电连接部分351a采用具有低电阻温度系数材质例如铜、金、银等制备。

72.在一个可选的实施中,以上导电轨迹35/35a可以具有的厚度为10~30微米左右。

73.进一步参见图5所示,为了便于为红外发射薄膜32a进行供电,在红外发射薄膜23的两侧的部位形成有沿轴向方向延伸并作为电极使用的第一导电涂层33a和第二导电涂层34a,材质可以是采用低电阻率的金属或合金,比如银、金、钯、铂、铜、镍、钼、钨、铌或上述金属合金材料。在一个具体的实施中,在红外发射薄膜32a表面形成以上第一导电涂层33a和第二导电涂层34a的方法可以将以上金属合金材料的粉末与有机溶剂或助剂混合制备成浆料,再通过印刷或涂布等方式在红外发射薄膜32a表面进行印刷或涂层,而后固化获得。当然,为了便于第一导电涂层33a和第二导电涂层34a与供电电源的连接,红外发射器30a还包括有通过焊接等方式形成的第一导电引脚331a和第二导电引脚341a。

74.进一步在图5所示的实施中,用于感测红外发射器30a的温度的导电轨迹35a是形成于红外发射薄膜32a上的;制备中可以先在红外发射薄膜32a平坦展开之后印刷或沉积导电轨迹35a后,再卷绕于基体31a表面。

75.或者在又一个变化的实施中,以上红外发射器30a是导电轨迹35a是印刷或沉积于基体31a外表面,而后再卷绕或包裹红外发射薄膜32a形成的。

76.在其他的变化实施中,红外发射器30/30a上形成有沿轴向方向依次并列布置的多

个红外发射涂层32或红外发射薄膜32a,多个红外发射涂层32或红外发射薄膜32a可以独立地控制,进而分别加热可抽吸材料a沿长度方向的不同部分。

77.图6提出了本实用新型又一个变化实施例的气雾生成装置的示意图;包括管状元件80b,该管状元件80b的至少一部分内部中空被被构造成用于接收和加热可抽吸材料a的腔室;

78.红外发射器30b成沿管状元件80b的轴向中心延伸的销钉的形状,进而当可抽吸材料a接收在腔室内时,红外发射器30b插入至可抽吸材料a内并发射用于加热可抽吸材料a的红外线。

79.红外发射器30b的具体的构造可以参见图7所示,包括:

80.基体31b,采用刚性的可以透红外线的石英、玻璃或者陶瓷材质制备,并被构造成呈销钉形状设置用于插入至可抽吸材料a内;

81.当然,为了便于红外发射器30b的安装和固定,基体31b上设置有基座部311b。基体31b内部设有用于接收沿轴向延伸的中孔312b;

82.通过喷涂等方向形成于细长的杆状的衬底33b外的红外发射涂层32b、或包裹或卷绕在细长的杆状的衬底33b上的红外发射薄膜32b,可通过中孔312b被封装或者容纳在基体31b内发出热量并辐射红外线。

83.基于温度监测,同样在基体31b的外表面上印刷或沉积等方式形成有用于感测红外发射器30b温度的正向或负向电阻温度系数的导电轨迹35b。

84.图8示出了又一个实施例的气雾生成装置,包括有多个离散的红外发射器30c,多个红外发射器30c可以是平直的片状、或者图8所示的弧形的片状,并且是围绕接收可抽吸材料a的腔室320c布置的。每个离散的红外发射器30c上可以独立控制,并度独立地向可抽吸材料a的不同区域辐射红外线,进而分别对接收于腔室320c内的可抽吸材料a的不同区域进行加热。当然,红外发射器30c上均可以通过印刷或沉积等方式设置导电轨迹35/35a/35b,进而监测红外发射器30c的温度。

85.图9示出了又一个实施例的红外发射器30d的结构示意图;该实施例中红外发射器30d可以是结合或卷绕在石英玻璃管的涂层或者柔性的薄膜。具体由多个功能层形成的复合层级构造,包括:

86.红外发射层32d,在该实施例中采用的是热致的红外发射的方式,通过被加热后辐射红外线;材料可以选用tio2、zro2等。

87.电致发热层321d,在供电时电阻发热并向红外发射层32d传递热量并使红外发射层32d辐射红外线;材质可以选用不锈钢、镍铬合金、铁铬铝合金等,还可以选用电阻率随温度增加较快的金属材料,如ni70fe30合金等,具有更好的控温效果。

88.或者在其他的变化实施中,红外发射层32d是电致红外发射的,进而则红外发射器30d可以不需要电致发热层321d。

89.第一电极层33d和第二电极层34d,分别形成于电致发热层321d两侧进而为电致发热层321d供电。第一电极层33d和第二电极层34d的材料选用高导电、耐氧化材料,如ag、ni等。

90.在设计上,第一电极层33d与红外发射层32d处于同一层,并且至少部分是围绕红外发射层32d的。电致发热层321d朝第二电极层34d的一部分3211d是凸出来进而与第二电

极层34d接触的。

91.第二电极层34d与电致发热层321d之间还设置有一绝缘层322d,采用绝缘材料,优选是柔性的绝缘材料,例如聚酰亚胺等。并且绝缘层322d在形状上是围绕电致发热层321d朝第二电极层34d的凸出部分3211d的。

92.以上实施中绝缘层322d的设置,是保持使第二电极层34d仅与电致发热层321d的凸出部分3211d是导电连接的;而第一电极层33d沿图中所示的宽度方向分布于电致发热层321d两侧的位置,是与凸出部分3211d错开的,进而在通过第一电极层33d和第二电极层34d给电致发热层321d供电时,电流基本上能完整地流经整个电致发热层321d使电致发热层321d整体的发热均匀。

93.或者在其他的可变实施中,第一电极层33d在电致发热层321d沿图中宽度方向靠近左端设置,而第二电极层34d在电致发热层321d沿图中宽度方向靠近右端设置;当然,第一电极层33d和第二电极层34d分别位于电致发热层321d沿图中厚度方向的两侧进行供电,则电流能基本上沿宽度方向流经整个电致发热层321d使电致发热层321d整体的发热均匀。

94.热敏电阻层35d,可以接收电致发热层321d通过第二电极层34d传递的热量,进而引起自身的电阻变化从而便于通过电阻值的检测确定电致发热层321d的温度。

95.在一个优选的实施中,热敏电阻层35d是陶瓷ptc膜,利用薄膜技术(如pvd)可以将膜层做得很薄,这样陶瓷ptc的阻值可以做到很低(比如0.1欧姆以下),从而达到精确控温的目的。在一些具体的材料上热敏电阻层35d是陶瓷ptc膜材料例如batio3(钛酸钡)、pbtio3(钛酸铅)、bi

0.5

na

0.5

tio3(钛酸铋钠)等电阻率会突变式增长的材料。

96.第三电极层351d,与第二电极层34d分别作为热敏电阻层35d的正极端和负极端检测热敏电阻层35d的电阻。

97.以上红外发射器30d在使用中,第一电极层33d、第二电极层34d和第三电极层351d均可以单独焊接导电引脚或电端子,进而便于后续与pcb板或电路板连接。

98.同时,基于配合以上红外发射器30的温度检测,气雾生成装置相应的温度检测的电路参见图10所示,包括:

99.分压电阻r1,是具有标准阻值的标准电阻,与导电轨迹35/35a/35b或热敏电阻层35d组成分压电路计算导电轨迹35/35a/35b或热敏电阻层35d的电阻;

100.反式运算放大器u,信号输入端in+采集导电轨迹35/35a/35b或热敏电阻层35d两端的电压,基准信号端in

‑

输入参考电压,由输出端out输出与导电轨迹35/35a/35b或热敏电阻层35d的电阻呈相关关系的温度的结果信号至mcu控制器70;电阻r2~r7在各电流路经上进行常规的分压限流,使各电子器件均能获得所需的特定工作电压和正常工作电流,保证正常的工作状态。

101.而后mcu控制器70根据结果控制红外发射器30的功率,保持可抽吸材料a的温度保持与预设的目标温度一致。

102.需要说明的是,本实用新型的说明书及其附图中给出了本实用新型的较佳的实施例,但并不限于本说明书所描述的实施例,进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1