可切换为手动或电动模式的遮阳伞的制作方法

1.本实用新型涉及一种螺杆驱动的遮阳伞,尤指一种可以切换电动或手动操作遮阳伞展开、收合或使伞面倾斜的且用来遮蔽阳光的大型遮阳伞。

背景技术:

2.户外用的大型遮阳伞可以提供大面积的遮阳效果,传统户外用的大型遮阳伞操作上与手持式的伞具大致上相同,也就是说,推动在一主杆上的一滑动环朝一固定环靠近时,各伞骨会将伞布撑开,当推动所述滑动环远离固定环时,各伞骨朝主杆靠拢使伞布被收合。这种户外用的大型遮阳伞因为体积较大因此结构比较重而且高度比较高,因此人员直接手推动滑动环沿着主杆移动并不方便,为此有一种遮阳伞上设置有伞操作装置,通过转动手动旋柄的方式可以使遮阳伞的伞面被撑开或收合。使用手动的伞操作装置操作遮阳伞撑开或收合具有省力的优点,然而这样的操作方式却比较费时。为此有一种电动式伞操作装置可以通过马达运转控制遮阳伞的伞布撑开或收合,然而电动式的伞操作装置的马达运作需要电力,所述户外用的大型遮阳伞在电力供应上通常采用电池,因此当电池没电时,所述电动式的遮阳伞的伞布就无法被操作撑开或收合。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于:提供一种可切换为手动或电动模式的遮阳伞,解决现有技术中存在的上述技术问题。

4.为解决此问题,本实用新型提供一种可切换为手动或电动模式的遮阳伞,包括:一个主杆,包括一个上端与一个下端,一个固定环,位于主杆的上端之上且不可移动,固定环包括复数可枢转的伞骨,一个滑动环,与主杆可滑动地套接,滑动环包括复数个可枢转的支撑杆,各支撑杆分别与各伞骨枢接,当滑动环往靠近固定环位移时,各伞骨被撑开,当滑动环往远离固定环位移时,各伞骨朝主杆靠拢收合,一个伞操作装置,结合在主杆的下端,伞操作装置包括,一个马达,可驱动一个主动齿轮转动,一个螺杆,与滑动环连动地结合,螺杆包括的一个连接端与一带动齿轮结合,螺杆转动系带动滑动环往靠近或远离固定环的方向位移,一个电动模式从动齿轮,可移动地枢设在带动齿轮与主动齿轮之间,一个手动模式主动齿轮,可移动地枢设在带动齿轮与主动齿轮之间,一个手动旋柄,与手动模式主动齿轮连动地结合,当伞操作装置操作为电动模式时,所述电动模式从动齿轮与带动齿轮及主动齿轮啮合,所述手动模式主动齿轮与带动齿轮分开,马达转动造成滑动环位移,手动旋柄转动不造成滑动环位移,当伞操作装置操作为手动模式时,手动模式主动齿轮与带动齿轮及主动齿轮啮合,所述马达不造成滑动环移动,手动旋柄转动造成滑动环移动。

5.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,其中所述伞操作装置进一步包括:一个轴杆,枢设在带动齿轮与主动齿轮之间,所述轴杆包括一个连动端,所述电动模式从动齿轮与轴杆可转动地结合,所述手动模式主动齿轮与轴杆一起转动地结合,所述手动手柄与轴杆的连动端结合,当伞操作装置操作为电动模式时,所述电动模式从动齿轮以轴杆为轴

心转动,轴杆与手动模式主动齿轮保持不转动,当伞操作装置操作为手动模式时,所述手动旋柄转动轴杆与手动模式主动齿轮一起转动,电动模式从动齿轮保持不转动。

6.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,所述伞操作装置进一步包括:一个复位弹簧,朝向操作为手动模式的方向偏压轴杆,一个电动模式嵌合件,可滑动地设置在轴杆的外周围,所述轴杆包括一个电动模式卡槽以及一个手动模式卡槽,一个手动模式嵌合件,可滑动地设置在轴杆的外周围,当伞操作装置操作为电动模式时,所述轴杆的电动模式卡槽与电动模式嵌合件嵌合,当伞操作装置操作为手动模式时,轴杆的手动模式卡槽与手动模式嵌合件嵌合。

7.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,其中所述轴杆包括与连动端隔开的一个抵压端以及形成在电动模式卡槽与手动模式卡槽之间的一个中间段,所述手动模式卡槽邻近抵压端,中间段形成一个凸缘,所述电动模式从动齿轮与手动模式主动齿轮位于中间段上,所述电动模式从动齿轮沿着轴杆的轴向被限制在凸缘与手动模式主动齿轮之间,所述轴杆、电动模式从动齿轮以及手动模式主动齿轮一起沿着轴杆的轴向位移。

8.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,进一步包括:一个伞面角度调整装置,结合在固定环与主杆的上端之间,伞面角度调整装置包括一个可枢转至一个第一位置或一个第二位置的一个枢转件,当枢转件位于第一位置时,枢转件及固定环与主杆平行,当枢转件位于第二位置时,枢转件与固定环与主杆不平行,一个底座,一个套接件,固定于底座上方,套接件包括一个枢接部,所述伞操作装置包括:一个内壳座,与主杆的下端一起转动地结合,所述内壳座可转动地与枢接件结合,所述马达、手动模式主动齿轮、电动模式从动齿轮、带动轮位于内壳座内,一个推转件,可沿着主杆的轴向移动地套设在内壳座的外侧,一个定位环,不可转动地与套接件结合,一个从动环,可转动且可沿着主杆的轴向移动地与套接件枢接,从动环与推转件连动地结合,当从动环与定位环嵌合时,主杆无法绕主杆的轴向转动,当推转件沿着主杆移动造成从动环与定位环分离时,主杆可绕主杆的轴向转动。

9.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,伞操作装置又包括:一个抵压弹簧,设置在套接件上且偏置从动环与定位环嵌合,一个连结环,设置在推转件与从动环之间,连结环与内壳座不可转动地结合,所述推转件抵压连结环推动从动环位移。

10.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,进一步包括:一个外壳座,与套接件枢接,外壳座包括可拆卸的一个电池盖,电池盖内设置一个电池用来供应马达运转所需的电力,所述套接件包括从枢接部延伸的一个套接端,套接端与底座结合,枢接部包括形成在末端的一个套部以及形成在内侧的一个空间,所述抵压弹簧、从动环与连结环与套部套接,所述内壳座的一部分可转动地容置于空间内,外壳座与套接件的枢接部枢接且与内壳座一起转动地结合,所述手动旋柄位于外壳座的外侧。

11.所述的可切换为手动或电动模式的遮阳伞,也包括:

12.一个手动模式切换钮,与手动嵌合件连动地结合,所述内壳座包括沿着主杆的径向延伸的一个轴接部,内壳座进一步包括形成在轴接部内表面且对应电动模式卡槽的一个第一凹槽,内壳座另包括形成在轴接部的内表面且对应手动模式卡槽的一个第二凹槽,内壳座更包括从外表面延伸至轴接部且对应第一凹槽的一个第一滑槽以及与轴接部同轴心的一个第二滑槽,所述轴杆与轴接部枢接,电动模式嵌合件可移动地容置在第一凹槽内,手动模式嵌合件可移动地容置在第二凹槽内,所述手动模式切换钮可移动地容置于第一滑槽

内;

13.一个电动模式切换钮,所述轴杆进一步包括与连动端隔开的一个抵压端,所述手动模式卡槽与抵压端隔开的距离较电动模式卡槽与抵压端隔开的距离小,所述电动模式切换钮与轴杆的抵压端连动地结合且可移动地与第二滑槽结合。

14.本实用新型另提供一种可切换为手动或电动模式的遮阳伞,包括:一个主杆,包括一个上端与一个下端,一个固定环,位于主杆的上端之上且不可移动,固定环包括复数可枢转的伞骨,一个滑动环,与主杆可滑动地套接,滑动环包括复数个可枢转的支撑杆,各支撑杆分别与各伞骨枢接,当滑动环往靠近固定环位移时,各伞骨被撑开,当滑动环往远离固定环位移时,各伞骨朝主杆靠拢收合,一个伞操作装置,结合在主杆的下端,伞操作装置与滑动环连动地结合,伞操作装置进一步包括一个马达以及一个手动旋柄,当伞操作装置操作为电动模式时,所述马达连动滑动环移动,所述手动旋柄不连动滑动环移动,当伞操作装置操作为手动模式时,所述手动旋柄系连动滑动环移动,马达不连动滑动环移动。

15.与现有技术相比较,采用上述技术方案的本实用新型具有的优点在于:通过伞操作装置可以切换为电动模式或手动模式,在电池电力足够的状态下,可以轻松地使用马达操作遮阳伞进行开伞、收伞、伞布倾斜或归正,在电池电力不足时,可以手动操作遮阳伞进行开伞、收伞、伞布倾斜或归正,有效地解决了电动式遮阳伞没电而无法操作的问题。

16.在配合图式说明本实用新型的说明性实施例的详细说明的下将可更清楚了解本实用新型。

附图说明

17.图1为遮阳伞的正视图。

18.图2是遮阳伞靠近固定环处的零件立体分解图。

19.图3是遮阳伞靠近滑动环处的零件立体分解图。

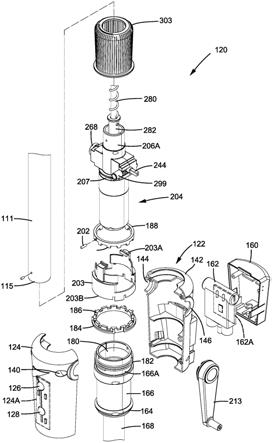

20.图4是伞操作装置的立体分解图。

21.图5是驱动单元的立体分解图。

22.图6是沿着图1的6

‑

6线取的剖视图。

23.图7沿着图6的7

‑

7线取的剖视图。

24.图8沿着图6的8

‑

8线取的剖视图。

25.图9a是沿着图1的9

‑

9线取的剖视图。

26.图9b是沿着图9a的9a

‑

9a线取的剖视图。

27.图10是沿着图1的10

‑

10线取的剖视图。

28.图11是将伞操作装置操作为手动模式的状态图。

29.图12是从动环与定位环分离后的状态图。

30.图13是沿着图11的13

‑

13线取的剖视图。

31.图14是滑动环位于展开位置后遮阳伞展开后的状态图。

32.图15是遮阳伞展开且伞布倾斜的状态图。

33.附图标记说明:12遮阳伞;111主杆;112外周面;113上端;114内周面;115下端;117纵孔;119长槽;120伞操作装置;122外壳座;124第一半壳;124a第一电路板;126角度调整按钮;128开合控制按钮;131第一端;133第二端;140第一开口;142第二半壳;144第二开口;

146轴接部;148结合部;160电池盖;162电池;162a第二电路板;164套接件;166枢接部;166a套部;168套接端;180空间;182抵压弹簧;184从动环;186从动环齿;188定位环;200定位环齿;202销;203连结环;203a上端;203b下端;204驱动单元;206内壳座;206a组装端;207外环槽;208容置部;213手动旋柄;220轴接部;220a第一凹槽;222第一滑槽;224第二滑槽;224a第二凹槽;226马达;228主动齿轮;240轴杆;242抵压端;242a手动模式卡槽;244连动端;244a电动模式卡槽;246中间段;248凸缘;260电动模式从动齿轮;262手动模式主动齿轮;264复位弹簧;266轴承;268电动模式切换钮;280螺杆;282连接端;284带动齿轮;286手动模式嵌合件;288电动模式嵌合件;297滑动环;299手动模式切换钮;299a抵压脚;300卡合件;302嵌合部;303推转件;304本体;313支撑杆;315第一端;317第二端;359固定套;360伞面角度调整装置;361扣孔;362滑槽;363固定件;365套接段;367枢接段;368侧壁;369肩部;371容槽;373抵靠壁;375滑槽;377第一段;379第二段;381轴孔;383枢转件;385套接部;387枢接部;388端壁;389下端面;391抵靠面;393容置空间;394枢孔;395轨道;397第一段;399第二段;401销杆;403第一连动杆;405衔接件;407第一端;409第二端;411第一定位孔;413第二定位孔;415定位销;417抵靠件;419第二连动杆;421弹簧;423第一端;425第二端;427套接件;429凸缘;431套接部;433延伸杆;435上端;437下端;439固定环;451伞骨;453连接端;467底座;471连杆;472第一连接端;473第二连接端;475伞布;531套接管;532顶端;533内表面;534底端;535外表面;536凸缘;537纵轴孔;539第一凸壁;541第二凸壁;543结合槽;544槽孔;545扣部;547滑套;549抵靠端;551定位端;553内壁;555内凸壁;557滑孔;599连动件;611第一表面;613第二表面;615外侧面;617轴孔;631结合孔。

具体实施方式

34.以下所有图式系仅便于解释本实用新型\基本教导而已,图式中将对构成较佳实施例的元件的数目、位置、关系、及尺寸的延伸将有所说明,在阅读及了解本实用新型\的敎导后相关的变化实施属于业界技能。另外,在阅读及了解本实用新型\的敎导后,配合特定力量、重量、强度、及类似要求的精确尺寸及尺寸比例的改变也属业界技能。

35.在不同图式中系以相同标号来标示相同或类似元件;另外请了解文中诸如“第一”、“第二”、“上”、“下”、“后”、“内”、“外”、“端”、“部”、“段”、“垂直”、“周围”、“侧”、“径向”、“轴向”等等及类似用语系仅便于看图者参考图中构造以及仅用于帮助描述本实用新型\而已。

36.参阅图1~图3所示本实用新型的遮阳伞12包括一圆管状的主杆111,主杆111包括沿主杆111的纵轴隔开的一上端113与一下端115,以及在上、下端113、115之间延伸的一外周面112与一内周面114,内、外周面114、112沿垂直于主杆111的纵轴的径向相互隔开,主杆111的内周面114界定出一纵孔117,主杆111的外周面112沿着主杆111的径向延伸至内周面114形成一长槽119,长槽119包括沿主杆111的纵轴隔开的一第一端131与一第二端133,长槽119的第一端131沿主杆111的纵轴位于上端113与第二端133之间。

37.参阅图4~图8所示,所述遮阳伞12包括设置在主杆111的下端115的一个伞操作装置120,伞操作装置120包括一个套接件164,套接件164包括一个枢接部166以及从枢接部166底部延伸的一个套接端168,所述枢接部166包括形成在其末端的一个套部166a,枢接部166进一步包括从套部166a的端面延伸的一个空间180,套部166a的外周面套设一个抵压弹

簧182。所述套接件164的套接端168与一底座467不可转动地结合(如图1所示)。

38.伞操作装置120进一步包括一个从动环184以及一个定位环188,其中从动环184与套部166a枢接并且可沿着套部166a的轴向移动,所述从动环184包括形成在上表面的一从动环齿186。所述定位环188与套部166a不可转动且不可沿着套部166a的轴向位移地与套部166a结合,实质上,所述定位环188与套部166a之间穿过一销202而结合,此外所述定位环188对应从动环齿186设置一定位环齿200。所述抵压弹簧182偏置从动环齿186与定位环齿200啮合,使得从动环184无法相对定位环188依套部166a为轴心转动。

39.伞操作装置120又包括与枢接部166枢接的一个驱动单元204,所述驱动单元204包括一个内壳座206,实质上所述内壳座206可以由对称的两个半壳构成,所述内壳座206包括形成在内部的一个容置部208,内壳座206进一步包括形成在容置部208上方且为横向的一个轴接部220,内壳座206另包括从外表面沿着垂直于轴接部220的一径向延伸的一个第一滑槽222以及一个第二滑槽224,所述第二滑槽224与轴接部220同轴但与轴接部220隔开,内壳座206另包括形成在轴接部220内表面的一个第一凹槽220a以及形成在第二滑槽224内表面的一个第二凹槽224a,所述第一凹槽220a与第二凹槽224a是沿着轴接部220的径向延伸,内壳座206也包括形成在第一与第二凹槽220a、224a之间且位于轴接部220上方的一个枢部225以及位于轴接部220上方的一个组装端206a,内壳座206也包括形成在外周面且位于轴接部220下方的一个外环槽207。

40.所述驱动单元204进一步包括与内壳座206枢接的一个轴杆240、一个带动齿轮284、一个电动模式从动齿轮260与一个手动模式主动齿轮262,其中所述轴杆240包括一个抵压端242以及一个连动端244,所述连动端244的截面为非圆形,轴杆240另包括形成在抵压端242与连动端244的一个中间段246,所述中间段246的外周面且靠近抵压端242处形成一个凸缘248,轴杆240又包括形成在抵压端242与凸缘248之间的一个手动模式卡槽242a以及形成在连动端244与凸缘248之间的一个电动模式卡槽244a。

41.所述轴杆240可沿着轴接部220的轴向位移地内壳座206枢接,实质上,内壳座206的轴接部220设置有两个轴承266,所述轴杆240可转动地两个轴承266结合,所术轴杆240可沿着轴接部220的轴向位移至电动模式卡槽244a与第一凹槽220a对齐的位置或位移至手动模式卡槽242a与第二凹槽224a对齐的位置,此外,所述轴杆240的连动端244位于内壳座206的外侧。

42.所述的电动模式从动轮260可转动地与轴杆240的中间段246枢接并且邻接凸缘248。所述手动模式主动齿轮262不可转动也不可相对轴杆240移动地套接在轴杆240的中间段246,如此所述电动模式从动齿轮260沿着轴杆240的轴向位于凸缘248与手动模式主动齿轮262之间。在手动模式主动齿轮262与内壳座206之间设置一个复位弹簧264(如图6、图8所示),复位弹簧264朝项第二凹槽224a的方向偏压手动模式主动齿轮262。

43.内壳座206的容置部208设置一个马达226,所述马达226的转轴处设置一个主动齿轮228,所述主动齿轮228沿着轴杆240的轴向位于电动模式从动齿轮260与手动模式主动齿轮262之间。内壳座206的枢部225枢设一个带动齿轮284,带动齿轮284沿着轴杆240的轴向位于电动模式从动齿轮260与手动模式主动齿轮262之间,此外带动齿轮284与主动齿轮228转轴重迭。带动齿轮284与一螺杆280包括的一个连接端282一起转动地结合,所述螺杆280延伸出内壳座206的外侧。

44.驱动单元204进一步包括可滑动地内壳座206结合的一个手动模式切换钮299、一个电动模式切换钮268、一个电动模式嵌合件288以及一个手动模式嵌合件286,其中电动模式嵌合件288可移动地容置在第一凹槽220a内并且被一弹簧朝向轴杆240偏压,手动模式嵌合件286可移动地容置在第二凹槽224a内并且被另一弹簧朝向轴杆240偏压(如图8所示)。所述手动模式切换钮299包括形成在末端且大致上为u形的一个抵压脚299a,手动模式切换钮299可滑动地与第一滑槽222结合,所述抵压脚299a与电动模式嵌合件288抵接,因而按压手动模式切换钮299连动电动模式嵌合件288移动。所述电动模式切换钮268可移动地与第二滑槽224结合,并且电动模式切换钮268套设在轴杆240的抵压端242,因而按压电动模式切换钮268驱使轴杆240沿着其轴向移动。

45.所述驱动单元204可转动地与套接件164结合,实质上驱动单元204构成容置部208的部分可转动地容置在套接件164的空间180内,此外所述销202的末端位于内壳座206的外环槽207内,使得驱动单元204无法沿着套接件164的轴向脱离套接件164,所述驱动单元204的内壳座206外周围不可转动地设置一个连结环203,所述连结环203包括一个上端203a以及朝向从动环184的一个下端203b,所述连结环203的下端203b与动环184不可转动地结合,所述定位环188位于连结环203的内侧,连结环203可沿着主杆111的轴向与从动环184一起位移。所述主杆111的下端115与内壳座206的组装端206a固接,使得主杆111与驱动单元204可一起以主杆111的纵轴为轴心转动。

46.伞操作装置120又包括与套接件164枢接的一个外壳座122,所述外壳座122由一个第一半壳124以及一个第二半壳142共同组成,其中第一半壳124包括设置在外表面的一个角度调整按钮126以及一个开合控制按钮128,第一半壳124对应手动模式切换钮299设置一个第一开口140,所述角度调整按钮126与开合控制按钮128用来控制马达226转动使遮阳伞12的伞布475撑开、收合、倾斜或回正。此外,第一半壳124内侧设置的一个第一电路板124a与所述角度调整按钮126以及所述开合控制按钮128电连接。

47.所述第二半壳142包括形成在外侧的一个结合部148,结合部148与一个电池盖160可拆卸地结合,在电池盖160与结合部148之间设置一个电池162,电池162与一第二电路板162a电连接,第二电路板162a进一步与所述第一电路板124a以及马达226电连接,第一与第二半壳124、142之间对应电动模式切换钮268设置一个第二开口144,所述电池162用来提供马达226运转所需的电力。第一第二半壳124、142可转动地与套接件164的枢接部166结合,所述驱动单元204被包覆在外壳座122的内侧,轴杆240的连动端244位于外壳座122的外侧,手动模式切换钮299容置在第一开口140内,电动模式切换钮268容置在第二开口144内,此外所述外壳座122与驱动单元204是一起转动地结合。所述轴杆240的连动端244且位于外壳座122的一个轴接部146枢设一个手动旋柄213。

48.伞操作装置120也包括与连结环203连动地结合的一个推转件303,推转件303套设在驱动单元204的外周围且与连结环203的上端203a抵接,推转件303位于外壳座122的外侧并且可沿着主杆111的纵轴位移。

49.依据图式所示,主杆111的上端113设置一个伞面角度调整装置360,所述伞面角度调整装置360包括可沿主杆111的纵轴滑动的一套接管531,套接管531包括一顶端532与一底端534,套接管531进一步包括在顶端532与底端534之间延伸的一内表面533与一外表面535,内表面533沿径向与外表面535隔开,套接管531的内表面533界定出一纵轴孔537,套接

管531进一步包括形成在外表面535且位于底端534的一第一凸壁539与一第二凸壁541,套接管531另包括形成在第一凸壁539的一结合槽543,结合槽543具有与内表面533隔开的一底壁,以及由结合槽543底壁延伸至内表面533的一槽孔544,套接管531另包括形成在第二凸壁541一扣部545。套接管531的纵轴孔537提供容置主杆111的空间,套接管531的槽孔544与主杆111的长槽119对齐。

50.依据图式所示,套接管531的结合槽543设置一卡合件300,卡合件300包括收纳在结合槽543中之一本体304以及由本体304延伸的一嵌合部302。卡合件300的嵌合部302通过套接管531的槽孔544以及主杆111的长槽119与连动件599的结合孔631嵌合,卡合件300的本体304容置在套接管531的结合槽543中(如图5所示),造成套接管531与连动件599一起在收合位置、展开位置与倾斜位置之间位移,且卡合件300限制连动件599无法相对主杆111转动,造成螺杆280转动时连动件599只产生沿主杆111的纵轴的位移。

51.依据图式所示本实用新型的遮阳伞12进一步包括结合在套接管531的底端534的一固定套359,固定套359具有一扣孔361,以及形成在内表面的二滑槽362。固定套359套设在套接管531的底端534上,套接管531的扣部545与固定套359的扣孔361扣合(如图9a所示),套接管531的第一及第二凸壁539、541位于固定套359的各滑槽362内(如图9b所示),固定套359系限制卡合件300无法脱离连动件599的结合孔631(如图9a所示)。

52.依据图式所示,套接管531外周围滑动地套设一滑套547,滑套547包括一抵靠端549,滑套547进一步包括沿主杆111的纵轴与抵靠端549隔开的一定位端551,滑套547另包括一内壁553,以及由内壁553区隔出的一滑孔557,滑套547更包括形成在内壁553上且位于定位端551的二内凸壁555。滑套547的滑孔557提供套接管531可滑动地套接,且滑套547的定位端551贴靠在固定套359的上端,内凸壁555沿主杆111的纵轴位于套接管531的凸缘536与固定套359之间(如图9a所示),当滑套547被推动时系在固定套359与套接管531的凸缘536之间位移。

53.依据图式所示,遮阳伞12包括可沿主杆111的纵轴滑动地与主杆111套接的一滑动环297,滑动环297包括复数支撑杆313,各支撑杆313包括与滑动环297枢接的一个第一端315以及一个第二端317。滑动环297与滑套547位于抵靠端549处的滑孔557套接滑动环297与套接管531、固定套359、卡合件300以及连动件599一起在收合位置、展开位置与倾斜位置之间位移。此外当滑套547在套接管531的凸缘536与固定套359之间位移时系连动滑动环297一起位移。

54.依据图式所示,遮阳伞12另包括固接在主杆111上端113的一固定件363,固定件363包括截面为圆形一套接段365与截面为u形的一枢接段367,固定件363的套接段365与枢接段367交界处形成一肩部369,固定件363进一步包括由套接段365延伸至枢接段367的一容槽371,容槽371位于枢接段367具有的二侧壁368之间,各侧壁368进一步包括沿延伸至容槽371的一滑槽375,各侧壁368的滑槽375包括与主杆111的纵轴平行的一第一段377以及与第一段377夹钝角(在本实施例所示的图10所示夹角大约150。)的一第二段379,枢接段367的各侧壁368包括位于各滑槽375与套接段365之间的一轴孔381,固定件363更包括形成在容槽371内表面且位于套接段365的复数抵靠壁373。固定件363的套接段365固设在主杆111的纵孔117中且位于上端113。

55.依据图式所示,固定件363的枢接段367枢接一枢转件383,枢转件383包括一套接

部385以及一枢接部387,枢接部387包括位于末端的一下端面389以及一抵靠面391,抵靠面391与下端面389夹钝角(在本实施例所示的图6所示夹角大约夹159。),枢接部387进一步包括沿垂直于枢转件383的纵轴的方向隔开的二个端壁388,一容置空间393形成在下端面389且位于二端壁388之间,各端壁388另包括沿径向延伸至容置空间393的一轨道395,各轨道395包括一第一段397以及一第二段399,各轨道395的第一段397与第二段399夹钝角(在本实施例所示的图10所示夹角大约135。),各端壁388进一步包括位于各轨道395与下端面389之间的一枢孔394。固定件363的枢接段367位于枢转件383的容置空间393中,造成固定件363的二侧壁368位于枢转件383的二端壁388之间,且枢转件383的枢孔394与固定件363的轴孔381对齐,枢转件383的下端面389沿主杆111的纵轴与固定件363的肩部369隔开。

56.枢转件383的枢孔394及固定件363的轴孔381中固设一销杆401,造成枢转件383绕销杆401所界定的枢转轴线在一枢转运动平面内的第一位置与第二位置之间枢转,枢转运动平面系垂直于销杆401所界定的枢转轴线且通过枢转件383的纵轴。当枢转件383位于第一位置(如图10所示)时,枢转件383的轨道395的第一段397与固定件363的滑槽375的第一段377平行且对齐,且枢转件383的纵轴与主杆111的纵轴形成共轴,枢转件383的抵靠面391系提供枢转件383由第一位置往第二位置枢转时的活动空间,造成枢转件383由第一位置往第二位置枢转时,枢转件383的下端面389不会与固定件363的肩部369相互干涉,另一方面,当枢转件383位于第二位置时,枢转件383的抵靠面391约与固定件363的肩部369大致平行(如图14所示)。依据图式所示,一延伸杆433包括一上端435以及与枢转件383的套接部385固接的一下端437。

57.依据图式所示,遮阳伞12包括一第一连动杆403,第一连动杆403可滑动地安装在枢转件383的轨道395内以及固定件363的滑槽375内,当枢转件383位于第一位置时,第一连动杆403位于枢转件383的轨道395的第一段397以及固定件363的滑槽375的第一段377内(如图10所示)。

58.依据图式所示,遮阳伞12进一步包括一连杆471,连杆471包括与第一连动杆403结合的一第一连接端472以及一第二连接端473。且连杆471的第一连接端472位于固定件363的容槽371内,连杆471的第二连接端473位于主杆111的纵孔117内。一衔接件405包括与连杆471的第二连接端473枢接的一第一端407以及位于第一端407下方的一第二端409,衔接件405进一步包括形成在第一端407且对齐的二第一定位孔411,以及形成在第一定位孔411与第二端409之间且对齐的二第二定位孔413。一第二连动杆419穿过衔接件405的各第一定位孔411以及连杆471的第二连接端473,将衔接件405与连杆471枢接,螺旋弹簧579的第二固定端593位于衔接件405中。此外衔接件405的各第二定位孔413在垂直于主杆111的纵轴的径向穿设一定位销415,定位销415的二末端凸出衔接件405外侧。

59.衔接件405外套设一环形抵靠件417,抵靠件417系贴靠在定位销415上。一套接件427包括卡合在衔接件405的第二端409的一套接部431,套接部431的下表面形成抵靠在衔接件405的第二端409端面的一凸缘429。衔接件405的外侧套设一弹簧421,弹簧421包括抵靠在固定件363的抵靠壁373下端面的一第一端423,以及抵靠在抵靠件417表面的一第二端425。弹簧421系通过抵靠件417偏置衔接件405造成枢转件383保持在第一位置(如图10所示)。

60.延伸杆433的上端435固设一固定环439,造成枢转件383、延伸杆433与固定环439

一起绕销杆401所界定的枢转轴线在第一位置与第二位置之间枢转。固定环439绕主杆111的纵轴的圆周方向枢设有复数支伞骨451,各伞骨451包括与固定环439枢接的一连接端453,造成各伞骨451相对固定环439枢转(如图6所示),固定环439配合各伞骨451提供一伞布475安装。各支撑杆313的第二端317枢设在伞骨451上。

61.参阅图1、图6~图9a所示,为了方便说明,系假设遮阳伞12的连动件599位于收合位置(如图5所示),此时滑套547的定位端551抵靠于固定套359的上端,因而滑动环297不会继续往远离固定环439的方向位移,此时连动件599沿主杆111的纵轴与套接件427隔开且,卡合件300靠近长槽119的第二端133,滑动环297的位置靠近各外壳座122(如图1所示),枢转件383的套接部385与主杆111成平行,造成延伸杆433与主杆111成平行,各支撑杆313连动各伞骨451靠拢于主杆111的外侧形成收合状态,另外枢转件383被弹簧421偏置保持在第一位置(如图10所示),所述遮阳伞12为收合状态。

62.参阅图6、图8所示,另外假设伞操作装置120为电动模式,所述轴杆240的电动模式卡槽244a与第一凹槽220a对齐,所述电动模式嵌合件288与电动模式卡槽244a嵌合,轴杆240因而无法沿着轴接部220的轴向位移,并且所述电动模式从动齿轮260与带动齿轮284以及主动齿轮228啮合,所述手动模式主动齿轮262与带动齿轮284以及主动齿轮228分开,所述伞操作装置120设定为电动模式。

63.在图9a、图10所示状态下要将遮阳伞12撑开时按压开合控制按钮128驱动马达226运转,所述主动齿轮228旋转而驱动电动模式从动齿轮260以轴杆240为轴心转动,进一步电动模式从动齿轮260推动带动齿轮284与螺杆280一起转动,进一步螺杆280的螺纹推动所述连动销633造成所述连动件599由收合位置往展开位置位移,连动件599则以卡合件300推动套接管531带动滑动环297一起沿主杆111的纵轴朝靠近固定环439的方向位移,造成各支撑杆313连动各伞骨451快速地撑开成放射状。

64.值得一提的是,所述开合控制按钮128被设计成第一次按压时马达226的转动方向(例如正转)是使各伞骨151撑开,在各伞骨151被撑开的状态下(无论是否完全撑开)再按一次开合控制按钮128(第二次按压),所述马达226的转动方向(例如逆转)是使各伞骨151收合。

65.当连动件599位移至展开位置(如图14所示)后,连动件599的第一表面611贴靠在套接件427的凸缘429上,滑动环297位移至靠近固定件363的位置,且滑动环297沿主杆111的纵轴位于销杆401下方,伞布475被各伞骨451支撑展开,造成遮阳伞12形成撑开状态(如图14所示)。

66.在本实施例中于遮阳伞12撑开状态按压角度调整按钮126继,所述马达226驱动主动齿轮228持续转动,将造成连动件599由展开位置(如图14所示)往倾斜位置(如图15所示)位移,具体地说,当连动件599位于展开位置后,螺杆280继续转动,连动件599由展开位置往倾斜位置慢速位移,连动件599系推动套接件427、衔接件405、第二连动杆419、定位销415以及抵靠件417沿主杆111的纵轴位移且压缩弹簧421,且造成连杆471的第一连接端472推动第一连动杆403沿着固定件363的滑槽375由第一段377朝第二段379位移,第一连动杆403推动枢转件383的轨道395的壁面,造成枢转件383在枢转运动平面内由第一位置朝第二位置枢转,并连动延伸杆433、固定环439以及各伞骨451一起位移至延伸杆433与主杆111夹钝角的位置。造成枢转件383连动固定环439、延伸杆433以及各伞骨451到达第二位置(如图15所

示)。

67.值得一提的是,所述角度调整按钮126被设计成第一次按压时马达226的转动方向(例如正转)是使枢转件383由第一位置朝第二位置枢转(伞面倾斜),在枢转件383朝第二位置枢转后(无论是否枢转至第二位置)再按一次角度调整按钮126(第二次按压),所述马达226的转动方向(例如逆转)是使枢转件383由第二位置往第一位置枢转,再者若在枢转件383朝第二位置枢后,再按一次开合控制按钮128,所述马达226的转动方向(例如逆转)也是使枢转件383由第二位置往第一位置枢转。

68.当枢转件383到达第二位置,抵靠面391与固定件363的肩部369大致平行,且滑动环297沿主杆111的纵轴仍位于销杆401的下方。参阅图7所示,在伞布475倾斜时所述从动环184被抵压弹簧182偏置在与定位环188嵌合的位置,由于定位环188与套接件164不可转动地结合并且套接件164与底座467不可转动地结合,因而伞布475的方向被固定,若倾斜的伞布475并非朝向太阳的方向时,允许转动主杆111使伞布475朝向太阳提供好的遮蔽效果,转动伞布475的操作实质上是抵压推转件303沿着主杆111的纵轴位移,使得连结环203推动从动环184沿着主杆111的纵轴位移脱离定位环188(如图12所示),如此就可以使伞操作装置120、主杆111、伞面角度调整装置360、固定环439以及滑动环297一起动,进一步可以将伞布475调整至朝向太阳的位置,当伞布475调整至合适的位置后,放开推转件303,所述抵压弹簧182偏压从动环184再与定位环188啮合而固定伞布475的位置。

69.当要收合遮阳伞12的伞布475时,先按压角度调整按钮126使马达226逆转,螺杆280驱动连动件599由倾斜位置(如图15所示)位移至展开位置(如图14所示),进一步使用开合控制按钮128再使马达226较快速地逆转,螺杆280驱使连动件599由展开位置往收合位置位移,就可以使得本来被撑开的伞布475收合。

70.本实用新型的遮阳伞12除了利用马达226操作开伞、收伞与伞布倾斜或归正操作之外,也允许手动方式操作遮阳伞12开伞、收伞与伞布倾斜或归正的操作,参阅图8所示,在轴杆240的电动模式卡槽244a与电动模式嵌合件288嵌合的状态下按压手动模式切换按钮299驱使电动模式嵌合件288与电动模式卡槽244a分离,所述复位弹簧264造成手动模式主动齿轮262、电动模式从动齿轮260轴杆240、电动模式切换钮268一起沿着轴杆240的轴向从电动模式卡槽244a与第一凹槽220a对齐的位置位移至手动模式卡槽242a与第二凹槽224a对齐,如图13所示,所述手动模式嵌合件286与手动模式卡槽242a嵌合使轴杆240被定位,而所述电动模式从动齿轮260与主动齿轮228及带动齿轮284分离,所述手动模式主动齿轮262与主动齿轮228以及带动齿轮284啮合,伞操作装置120被操作为手动模式。

71.参阅图11、图13所示,在伞操作装置120操作为手动模式的状态下,电动模式从动齿轮260与带动齿轮284以及主动齿轮228分离,所以无法使用马达226操作开伞、收伞、伞布倾斜或归正操作,但在伞操作装置120操作为手动模式的状态下,所述手动模式主动齿轮262与带动齿轮284啮合(不与主动齿轮228啮合),因此转动手动旋柄213使轴杆240连动手动模式主动齿轮262旋转进一步使带动齿轮284与螺杆280一起转动,因而也可以利用转动手动旋柄213的方式手动操作遮阳伞12开伞、收伞、伞面倾斜或归正。

72.通过伞操作装置120可以切换为电动模式或手动模式,在电池162电力足够的状态下,可以轻松地使用马达226操作遮阳伞12进行开伞、收伞、伞布倾斜或归正,在电池162电力不足时,可以手动操作遮阳伞12进行开伞、收伞、伞布倾斜或归正,有效地解决了电动式

遮阳伞没电而无法操作的问题。

73.通过推转件303、定位环188、从动环184以及套接件164的配合,在遮阳伞12的伞布475操作为倾斜时方向可以被固定,或者依据太阳的位置调整伞布475朝向太阳,进一步能够提供良好的遮阳效果。

74.以上说明对本实用新型而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下,可作出许多修改、变化或等效,但都将落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1