一种袖袢翻转装置的制作方法

1.本技术涉及衣物生产设备技术领域,具体涉及一种袖袢翻转装置。

背景技术:

2.袖袢在梭织拉链衫、休闲裤等衣物款式中是频繁被使用的一种小部件,其制作步骤包括:反面车缝袖袢裁片(此时裁片大致呈口袋状)、裁剪边缘多余面料、翻转缝合好的裁片、缝合明线,其中,关于翻转步骤,现有技术普遍通过人工操作来实现,然而由于袖袢的尺寸较小,因此翻转时需要需要借助锥子或铁片等辅助工具挑出尖角,翻转的难度较大且效率不高。

技术实现要素:

3.本技术的目的在于克服背景技术中存在的上述缺陷或问题,提供一种袖袢翻转装置,其取代了人工翻转袖袢的传统工艺,有利于降低生产难度和人工疲劳度,且对企业生产效率的提高和生产成本的控制能够起到有效的帮助。

4.为达成上述目的,采用如下技术方案:

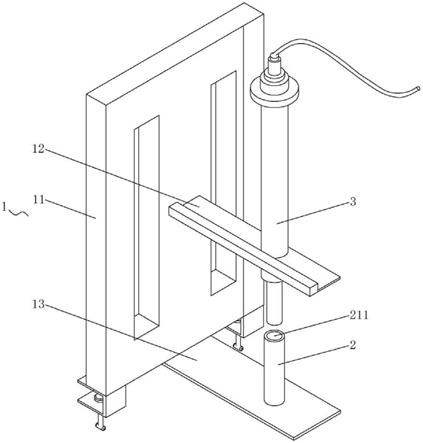

5.一种袖袢翻转装置,包括支架、支撑件和顶出机构;所述支撑件固定安装于所述支架,其适于供袖袢套设其外,且设有沿第一方向延伸的通孔;所述顶出机构包括气动元件和顶出件;所述气动元件的固定端与所述支架固接,其输出端适于沿所述第一方向往复活动;所述顶出件沿所述第一方向延伸,其一端与所述气动元件的输出端固接,其另一端朝向所述通孔且适于通过顶抵袖袢进入所述通孔并将袖袢翻出。

6.进一步地,所述顶出件及所述通孔的横截面形状和尺寸与袖袢的横截面形状和尺寸匹配。

7.进一步地,所述第一方向为竖直方向;所述气动元件和所述顶出件设置于所述支撑件的上方。

8.进一步地,还包括吹气机构和第一软管;所述顶出件内设有沿所述第一方向延伸的通气孔;所述通气孔延伸至所述顶出件的底端;所述第一软管的一端接通于所述吹气机构的出气端,其另一端连接于所述顶出件的顶部且连通于所述通气孔;所述顶出件的底端顶抵袖袢进入所述通孔时,所述顶出件连接第一软管的部分处于所述通孔外。

9.进一步地,还包括吸气机构和第二软管;所述第二软管一端与所述吸气机构的吸气端接通,另一端与所述支撑件底部连接且连通所述通孔。

10.进一步地,所述支撑件包括支撑管和限位螺母;所述支撑管用于供袖袢套设且内设有所述通孔,其适于根据袖袢的形状和尺寸进行更换,其底部的外壁设有外螺纹;所述限位螺母与所述外螺纹螺接;所述支架设有螺纹孔;所述外螺纹还与所述螺纹孔螺接,螺接到位时,所述限位螺母的顶端与所述支架抵接。

11.进一步地,所述第二软管连接于所述限位螺母;所述限位螺母和所述支撑管配合形成有连通所述第二软管和所述通孔的吸气孔。

12.进一步地,所述气动元件的输出端固接有连接螺母;所述顶出件的顶部与所述连接螺母螺接,且所述顶出件适于根据袖袢的形状和尺寸进行更换。

13.进一步地,所述第一软管连接于所述连接螺母;所述连接螺母和所述顶出件配合形成有连通所述第一软管和所述通气孔的出气孔。

14.进一步地,还包括彼此电连接的控制单元和脚踏机构;所述控制单元还与所述气动元件、吹气机构和吸气机构电连接;所述脚踏机构接受脚踩时向所述控制单元发送运行信号;所述控制单元接收运行信号时控制所述气动元件朝向所述支撑件活动以及控制所述吹气机构和所述吸气机构运行。

15.相对于现有技术,上述方案具有的如下有益效果:

16.1.本技术中,支撑件设有通孔,且能够供袖袢套设;顶出机构中,气动元件能够带动顶出件伸入通孔和退出通孔,当需要翻转袖袢时,将反面朝外的袖袢套设于支撑件上,并使袖袢的封闭端朝向顶出件,开启气动元件,顶出件在气动元件的带动下靠近支撑件运动,其顶抵袖袢的封闭端朝向通孔内运动并使袖袢在通过通孔时实现翻转,翻转机械化程度高、难度大,因此有利于降低操作人员的工作难度、提升生产效率和企业效益。

17.2.本技术中,在顶出件能够顶抵袖袢进入通孔并实现翻转的前提下,顶出件及通孔的横截面形状和尺寸与袖袢的横截面形状和尺寸匹配,因此,顶出件能够在翻转袖袢的同时顶出袖袢的尖角,从而有利于避免机械操作之后需要人工继续对尖角进行挑出,能够进一步提升生产效率。

18.3.本技术中,第一方向为竖直方向,气动元件和顶出件设置于支撑件的上方,气动元件带动顶出件自上而下对袖袢进行翻转,翻转到位后的袖袢能够从支撑件的底端方便地脱出、以防止通孔受堵,且实际生产时可以通过在支撑件下方设置回收篮等对完成翻转的袖袢进行回收。

19.4.本技术中,吹气机构通过第一软管连通至顶出件的通气孔,其能够在顶出件顶抵袖袢时向袖袢进行吹气,以进一步提升袖袢的翻转速度,以及能够防止通孔受堵。

20.5.本技术中,吸气机构通过第二软管连通于通孔的底部,其有利于对袖袢施加一个向下运动的吸力,因而有利于进一步提升袖袢的翻转速度;又由于企业为了能够匹配不同长度尺寸的袖袢以节省材料和设备成本,通常会设置长度较大的支撑件,因此,吸气机构的设置还能够促进袖袢向支撑件底端移动并方便供操作人员拉出,有利于进一步防止通孔受堵。

21.6.本技术中,支撑件由支撑管和限位螺母构成,支撑管通过螺接的形式与支架固接,连接结构简单且拆装便利,因而能够方便地实现支撑管的更换以满足于不同形状和尺寸的袖袢;限位螺母与支架的抵接关系,有利于防止支撑管发生晃动,提升支撑管的稳定性,以保证顶出件与支撑管的配合更可靠。

22.7.本技术中,第二软管连接于限位螺母处,其避免了与支撑管直接连接,因而使得支撑管能够自如更换。

23.8.本技术中,顶出件通过连接螺母固接于气动元件,连接结构简单且拆装便利,因而能够方便地实现顶出件的更换以满足于不同形状和尺寸的袖袢。

24.9.本技术中,第一软管连接于连接螺母处,其避免了与顶出件直接连接,因而使得顶出件能够自如更换。

21和限位螺母22;支撑管21用于供袖袢套设且内设有通孔211,且支撑管21适于根据袖袢的形状和尺寸进行更换,具体来讲,在制作横截面的形状和尺寸不同的袖袢时,可通过选择通孔211的横截面形状和尺寸与袖袢的横截面形状和尺寸相匹配的支撑管21来供袖袢套设。具体地,如图1和图3所示,通孔211的横截面形状可以为圆形、椭圆形等。本实施例中,支撑管21底部的外壁设有外螺纹212,限位螺母22螺接于外螺纹212。支撑管21通过外螺纹212与第二支臂13上的螺纹孔螺接,其连接结构简单且拆装便利,因而能够方便地实现支撑管21的更换以满足于不同形状和尺寸的袖袢的定位;支撑管21与第二支臂13螺接到位时,支撑管21竖直延伸,且限位螺母22的顶端与第二支臂13抵接,限位螺母22与第二支臂13 之间的抵接配合作用,能够防止支撑管21发生晃动,提升支撑管21的稳定性,从而确保支撑管21能够与顶出机构3可靠地进行配合。

41.如图1和图2所示,顶出机构3包括气动元件31和顶出件32。气动元件31和顶出件32 均设置于支撑件2的上方,气动元件31带动顶出件32自上而下对袖袢进行翻转,翻转到位后的袖袢能够从支撑件2的底端方便地脱出、以防止通孔211受堵,且实际生产时可以通过在支撑件2下方设置回收篮等对完成翻转的袖袢进行回收。

42.其中,气动元件31采用但不限于气缸,其固定端贯穿支架1上的第一支臂12上的贯通孔211且以焊接、螺接或借助螺栓等形式固接于第一支臂12,其输出端沿第一方向往复活动。具体地,本实施例中,气动元件31的输出端上固接有连接螺母311,连接螺母311的轴向竖直延伸。顶出件32沿第一方向延伸,其一端与气动元件31的输出端固接,其另一端朝向通孔211且适于通过顶抵袖袢进入通孔211实现。本实施例中,顶出件32的顶部与连接螺母 311螺接固定,结构简单、拆装便利,顶出件32内设有沿第一方向延伸的通气孔,通气孔延伸至顶出件32的底端。顶出件32可根据袖袢的形状和尺寸进行更换,具体来讲,在制作横截面的形状和尺寸不同的袖袢时,可通过旋转横截面形状和尺寸也与袖袢的横截面形状和尺寸相匹配的支撑管21来顶抵袖袢。具体地,顶出件32的横截面形状可以为圆形、椭圆形等。本实施例中,在顶出件32能够顶抵袖袢进入通孔211并实现翻转的前提下,顶出件32及通孔211的横截面形状和尺寸与袖袢的横截面形状和尺寸匹配,因此,顶出件32能够在翻转袖袢的同时顶出袖袢的尖角,从而有利于避免机械操作之后需要人工继续对尖角进行挑出,进一步提升生产效率。

43.吹气机构4采用但不限于空压机,其用于吹出气体。

44.第一软管5的一端连通于吹气机构4的出气端,其另一端连接于顶出件32的顶部且连通于通气孔,吹气机构4能够在顶出件32顶抵袖袢时向袖袢进行吹气,由此能够提升袖袢的翻转速度,并且能够防止通孔211受堵。本实施例中,当顶出件32的底端顶抵袖袢进入通孔 211时,顶出件32连接第一软管5的部分处于通孔211之外,以防止第一软管5卡止于通孔 211内影响装置正常工作。

45.具体地,如图2所示,本实施例中,第一软管5连接于连接螺母311处,连接螺母311 和顶出件32配合形成有连通第一软管5和通气孔的出气孔,第一软管5通过吸气孔连通于通气孔,其避免了与顶出件32直接形成连接,从而保证顶出件32能够自如地实现更换。

46.吸气机构6采用常用的空气抽吸装置,其适于吸入气体。

47.第二软管7的一端与吸气机构6的吸气端连通,其另一端与支撑件2底部连接且连通通孔211,使得吸气机构6工作时能够对袖袢施加一个向下运动的吸力,从而有利于进一

步提升袖袢的翻转速度。值得说明的是,由于企业为了能够匹配不同长度尺寸的袖袢以节省材料和设备成本,通常会设置长度较大的支撑件2,因此,吸气机构6的设置还能够促进袖袢向支撑件2底端移动并方便供操作人员拉出,有利于进一步防止通孔211受堵。

48.具体地,如图2所示,本实施例中,第二软管7连接于限位螺母22处,限位螺母22和支撑管21配合形成有连通第二软管7和通孔211的吸气孔,第二软管7避免了与支撑管21 直接进行连接,从而保证支撑管21能够自如地实现更换。

49.控制单元与启动元件、吹气机构4、吸气机构6和脚踏机构均电连接。脚踏机构接收踩踏时,其适于向控制单元发送运行信号,控制单元接收运行信号时控制气动元件31朝向支撑件2活动以及控制吹气机构4和吸气机构6运行。控制单元和脚踏机构的设置,使得整个袖袢翻转装置的自动化程度和生产效率更高。

50.本实施例提供的袖袢翻转装置的工作原理如下:

51.将反面朝外的袖袢开口朝下地套设于支撑管21上;踩动脚踏机构,脚踏机构触发并向控制单元发送运行信号,此时,控制单元接收运行信号并控制气动元件31、吹气机构4和吸气机构6运行,气动元件31带动顶出件32顶抵袖袢的封闭端朝向通孔211内运动并在运动的过程中逐渐实现翻转,由吹气机构4吹出的气体通过通气孔垂向袖袢的封闭端,吸气机构6 将袖袢的封闭端往下吸出,气动元件31的输出端向下运动到位后立即向上复位且吹气机构4 和吸气机构6停止运行,此时袖袢翻转完成,操作人员手动将袖袢拉出并放入于置于支撑管 21下方的收纳篮内,即完成袖袢翻转。

52.本技术中,支撑件2设有通孔211,且能够供袖袢套设;顶出机构3中,气动元件31能够带动顶出件32伸入通孔211和退出通孔211,当需要翻转袖袢时,将反面朝外的袖袢套设于支撑件2上,并使袖袢的封闭端朝向顶出件32,开启气动元件31,顶出件32在气动元件 31的带动下靠近支撑件2运动,其顶抵袖袢的封闭端朝向通孔211内运动并使袖袢在通过通孔211时实现翻转,翻转机械化程度高、难度大,因此有利于降低操作人员的工作难度、提升生产效率和企业效益。

53.上述说明书和实施例的描述,用于解释本技术的保护范围,但并不构成对本技术保护范围的限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1