一种新型羽绒服面料的制作方法

1.本实用新型涉及面料技术领域,更具体地说,它涉及一种新型羽绒服面料。

背景技术:

2.面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩和造型的表现效果。

3.羽绒服作为轻薄保暖的服饰,越来越受到人们的青睐,随着社会的发展和技术的进步,羽绒服的各项技术逐渐发展成熟,但在羽绒服的日常使用过程中依旧存在一些问题,其中之一便是在洗涤和晾干羽绒服的时候会出现羽绒坨在一起的情况,若不及时将坨在一起的羽绒拍散,便会影响到羽绒服的保暖性能,传统的方式是通过硬物拍打羽绒服使得坨在一起的羽绒散开,但当操作不当的时候会使得面料被划破,因而设置一种防堆绒的羽绒服面料就很有必要。

4.本实用新型提出一种新的技术方案来解决上述的技术问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种新型羽绒服面料,通过结构的设置达到防止羽绒服面料内的羽绒堆绒的目的。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种新型羽绒服面料,包括相互固定的两层面层,两层所述面层之间设有若干条粘处,相邻两个所述条粘处与两层面层之间围设有充绒腔,所述充绒腔内设有增大相邻羽绒间间隙的作用力。

7.通过采用上述技术方案,通过条粘处将两层面层之间的区域分割为相互独立的充绒腔,避免顶部充绒腔内的羽绒落入到底部的充绒腔内,避免出现堆绒的现象影响结构整体的保暖性能,在充绒腔内作用力的作用下实现对坨在一起的羽绒的稳定拍散,确保充绒腔内羽绒蓬松状态的稳定,进而确保结构整体保暖性能的稳定。

8.本实用新型进一步设置为:所述充绒腔内设有与其长度方向一致且两端自充绒腔内穿出的调节件。

9.通过采用上述技术方案,使用者通过对穿出充绒腔的调节件施加作用力,实现对调节件的拨动,调节件振动实现对坨在一起的羽绒的拍散,确保羽绒蓬松状态的稳定。

10.本实用新型进一步设置为:所述调节件具有弹性形变性能,所述调节件与面层之间设有随调节件长度变化带动羽绒移动的作用力。

11.通过采用上述技术方案,将调节件设置为具有弹性形变性能的结构,使得调节件在绷紧拨动的时候可以产生更大幅度的振动,实现对羽绒更好地拍散,在调节件拉动的过程中会拉动羽绒移动,进而使得调节件可以更好地实现对羽绒的拍散。

12.本实用新型进一步设置为:所述充绒腔内沿其长度方向阵列分布有若干拨动件,所述拨动件包括与两侧面层固定连接的若干连接片,若干所述连接片之间固定连接有若干连接条,若干所述连接条的交汇处固定连接有供调节件穿过并滑动的限位环,所述调节件

上固定连接有与限位环相互卡接的若干限位块。

13.通过采用上述技术方案,通过连接片与面层固定连接实现拨动件整体与面层之间的稳定固定,拉动调节件,调节件形变的过程中带动限位块移动,限位块移动带动限位环移动,限位环移动带动连接条移动,连接条移动实现对羽绒的推动,拨动调节件,调节件抖动带动限位环抖动,限位环抖动带动连接片抖动,进而实现对羽绒的稳定拍散。

14.本实用新型进一步设置为:若干所述拨动件两两成组,所述调节件带动同组拨动件朝向相互远离的一侧移动。

15.通过采用上述技术方案,该结构的设置确保拨动件可以穿入到坨在一起的羽绒内实现对羽绒稳定的拍散作用。

16.本实用新型进一步设置为:所述面层由第一纱线经纬编织而成,所述第一纱线由涤纶铜离子纤维和丙纶纤维加捻而成。

17.通过采用上述技术方案,利用涤纶铜离子纤维和丙纶纤维具有的强度高和弹性好的特点来确保第一纱线以及面层整体具有稳定的弹性,同时利用涤纶铜离子纤维中游离的铜离子具有的杀菌性能来增强结构整体的抑菌性能,利用丙纶纤维具有的透气和排水性好的特点来增强结构整体的透气和排湿性能。

18.本实用新型进一步设置为:所述连接片由第二纱线经纬编织而成,所述第二纱线包括弹性纱芯以及螺旋缠绕在弹性纱芯外侧的包覆纱,所述弹性纱芯包括相互平行的若干氨纶纤维,所述包覆纱由锦纶纤维加捻而成。

19.通过采用上述技术方案,利用锦纶纤维具有强度高和耐磨性好的特点来确保第二纱线具有更好的稳定性,利用氨纶纤维具有的弹性好的特点,来确保第二纱线具有良好的弹性,进而在调节件的作用下可以带动拨动件更好地振动,使得坨在一起的羽绒可以更好地散开。

20.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

21.通过条粘处将两层面层之间的区域分割为相互独立的充绒腔,避免顶部充绒腔内的羽绒落入到底部的充绒腔内,避免出现堆绒的现象影响结构整体的保暖性能,在充绒腔内作用力的作用下实现对坨在一起的羽绒的稳定拍散,确保充绒腔内羽绒蓬松状态的稳定,进而确保结构整体保暖性能的稳定。

附图说明

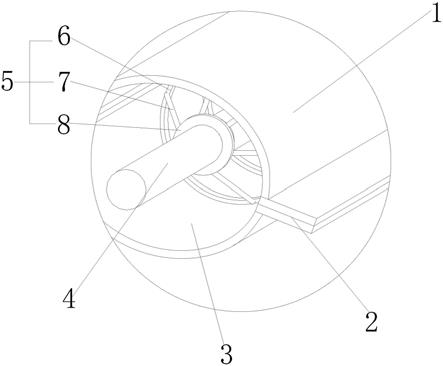

22.图1为本实用新型的结构示意图;

23.图2为图1中a处的放大图;

24.图3为本实用新型的剖视图;

25.图4为图3中b处的放大图;

26.图5为本实用新型中第一纱线的结构示意图;

27.图6为本实用新型中第二纱线的结构示意图。

28.图中:1、面层;2、条粘处;3、充绒腔;4、调节件;5、拨动件;6、连接片;7、连接条;8、限位环;9、限位块;10、第一纱线;11、涤纶铜离子纤维;12、丙纶纤维;13、第二纱线;14、弹性纱芯;15、包覆纱;16、氨纶纤维;17、锦纶纤维。

具体实施方式

29.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

30.一种新型羽绒服面料,如图1和图2所示,包括相互通过粘接剂粘接实现固定连接的两层面层1,两层面层1之间设有若干条粘处2,相邻两个条粘处2与两层面层1之间围设有充绒腔3,通过条粘处2实现对两层面层1之间空间的稳定分隔,通过形成的相互独立的充绒腔3实现对羽绒的稳定放置,避免在重力的作用下使得羽绒向下堆积形成堆绒的现象,充绒腔3内设有增大相邻羽绒间间隙的作用力,在该作用力的作用下实现对成坨的羽绒的稳定打散,确保羽绒处在稳定的蓬松状态。

31.如图2-图4所示,充绒腔3内设有与其长度方向一致且两端自充绒腔3内穿出的调节件4,调节件4具有弹性形变性能,当拉紧调节件4的时候,拨动调节件4,在调节件4自身弹性形变性能的作用下,确保调节件4整体产生剧烈的振动,实现对羽绒的稳定打散,充绒腔3内沿其长度方向阵列分布有若干拨动件5,拨动件5包括与两侧面层1之间通过粘接剂粘接的方式实现固定连接的若干连接片6,若干连接片6之间通过纱线缝合的方式固定连接有若干连接条7,若干连接条7的交汇处固定连接有供调节件4穿过并滑动的限位环8,调节件4上固定连接有与限位环8相互卡接的若干限位块9,若干拨动件5两两成组,调节件4带动同组拨动件5朝向相互远离的一侧移动,拉动调节件4,调节件4在形变的过程中会带动限位块9移动,限位块9移动的过程中通过与限位环8的贴合实现对限位环8的推动,限位环8移动带动与限位环8固定连接的连接片6移动和形变,通过连接片6的移动带动羽绒移动,使得连接片6和调节件4绷紧并穿入到羽绒内,拨动调节件4,调节件4振动带动限位环8振动,限位环8振动带动连接片6振动,进而实现对羽绒的震散,确保羽绒蓬松状态的稳定。

32.如图2、图4、图5和图6所示,面层1由第一纱线10通过梭织机平纹编织而成,第一纱线10由涤纶铜离子纤维11和丙纶纤维12通过加捻机加捻而成,利用涤纶铜离子纤维11和丙纶纤维12具有的强度高的特点来确保第一纱线10具有稳定的强度和耐磨性能,利用涤纶铜离子纤维11中游离的铜离子实现对微生物滋生过程的抑制和杀死作用,进而可以减少微生物滋生过程当中产生的有害物质对于使用者的影响,实现对使用者的稳定保护,连接片6由第二纱线13通过梭织机平纹编织而成,利用平纹编织具有的结构稳定的特点来确保面层1和连接片6的结构更加稳定,第二纱线13包括弹性纱芯14以及螺旋缠绕在弹性纱芯14外侧的包覆纱15组成,弹性纱芯14包括相互平行的若干氨纶纤维16,利用氨纶纤维16具有的弹性性能好的特点来确保弹性纱芯14具有稳定的弹性,进而确保第二纱线13以及连接片6具有稳定的弹性形变性能,包覆纱15由锦纶纤维17加捻而成,利用锦纶纤维17具有的强度高的特点来增强包覆纱15整体的耐磨性能。

33.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1