一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置的制作方法

1.本实用新型涉及防护服散热装置技术领域,具体而言,涉及一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置。

背景技术:

2.在一些如疫情防控、炼钢、石油化工等场景,工作人员需要穿着防护服从事艰苦繁重的工作,内部湿热所导致的不适感倍增,饱受出汗脱水、中暑的煎熬。

3.现有技术在解决上述问题存在着一定的不足,例如,中国实用新型专利(申请号:cn202121548043.5)提出的一种具有智能空调风扇结构的防护服,仅在腰部设置空调风扇,中国实用新型专利(申请号:cn202122019372.7)提出的一种防护服内循环送风降温装置,其出风口与人体肌肤相对,出风口处面积小导致风速较大,冷气排放不均会进一步降低携带该装置人员的体感舒适度。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是:

5.为了解决现有温控装置出风口与人体肌肤相对,出风口处面积小导致风速较大,冷气排放不均会进一步降低携带该装置人员的体感舒适度的问题。

6.本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案:

7.本实用新型提供了一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置,包括垫片和气脉结构,所述气脉结构的末端与垫片连接,所述垫片包括垫片主体和带孔柔性部件,所述垫片主体内设有气流缓冲腔,所述垫片主体一侧开口且在开口处设有至少一层带孔柔性部件,所述气脉结构包括中间板层和包覆膜,所述中间板层表面设有若干个平行设置的气流凹槽,所述气流凹槽沿气脉结构的延伸方向设置,所述中间板层外部设有包覆膜,所述包覆膜和中间板层之间通过气流凹槽形成气脉通道。

8.进一步地,所述垫片主体内设有若干个支撑架,所述支撑架用于对带孔柔性部件起到支撑作用。

9.进一步地,所述支撑架为拱形支撑架,所述拱形支撑架的数量为两个,且在垫片主体内相对设置。

10.进一步地,所述垫片主体的横截面为长方形、圆形或椭圆形。

11.进一步地,所述带孔柔性部件为多孔海绵或尼龙蜂巢网眼布。

12.进一步地,所述气脉结构为条状气脉结构,所述气流凹槽两端均在中间板层的两端开口。

13.进一步地,所述包覆膜包括顶层包覆膜和底层包覆膜,所述顶层包覆膜和底层包覆膜分别位于中间板层的上下两端且通过胶粘或热塑连接。

14.进一步地,所述顶层包覆膜和底层包覆膜的厚度均为0.1mm-0.3mm,所述中间板层的厚度为1mm-3mm。

15.进一步地,所述垫片主体侧壁设有连接口,所述气脉结构一端贯穿连接口延伸至垫片主体内。

16.进一步地,所述垫片主体为橡胶垫片主体,所述中间板层为橡胶气垫板层。

17.相较于现有技术,本实用新型的有益效果是:

18.本实用新型一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置,气脉结构末端与垫片连接,垫片主体内设有气流缓冲腔,垫片主体一侧开口且在开口处设有至少一层带孔柔性部件,气脉结构包括中间板层和覆盖在中间板层外的包覆膜,中间板层沿其长度方向的表面开设若干个气流凹槽,包覆膜和中间板层之间通过气流凹槽形成气脉通道;

19.气流穿过气脉结构内的气脉通道进入垫片主体内,气流冲击垫片主体的侧壁使其在气流缓冲腔内降低风速,再穿过带孔柔性部件形成均匀气流进入至防护服内,相对于出风口直对肌肤来说,可在降低风速的同时使气流均分,减小对肌肤的冲击力,增大散热面积,有效提高人体的舒适度;

20.气脉结构相对于送风管来说,由于其表面为板状结构,在倚靠带有送风装置部分时受力面积更大,可进一步提高舒适度。

附图说明

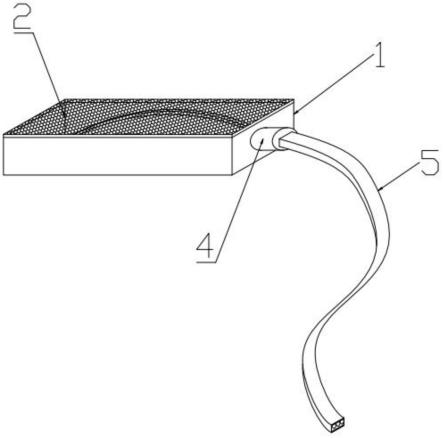

21.图1为本实用新型实施例中一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置的立体图;

22.图2为本实用新型实施例中一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置的俯视图;

23.图3为本实用新型实施例中垫片主体的立体图;

24.图4为本实用新型实施例中垫片主体的立体剖视图;

25.图5为本实用新型实施例中气脉结构的立体图;

26.图6为本实用新型实施例中气脉结构的分解图;

27.图7为空白组、对照组和本装置的气流速度、结构压力分布和空气流线分布仿真图。

28.附图标记说明:

29.1、垫片主体;2、带孔柔性部件;4、连接口;5、气脉结构;6、拱形支撑架;5-1、顶层包覆膜;5-2、中间板层;5-3、底层包覆膜;5-4、气流凹槽。

具体实施方式

30.在本实用新型的描述中,应当说明的是,各实施例中的术语名词例如“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示方位的词语,只是为了简化描述基于说明书附图的位置关系,并不代表所指的元件和装置等必须按照说明书中特定的方位和限定的操作及方法、构造进行操作,该类方位名词不构成对本实用新型的限制。

31.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。

32.具体实施方案一:结合图1至图7所示,本实用新型提供一种用于防护服内实现气流均布的气垫装置,包括垫片和气脉结构5,所述气脉结构5的一端与垫片连接,气脉结构5

的另一端与真空泵连接,所述垫片包括垫片主体1和带孔柔性部件2,所述垫片主体1内设有气流缓冲腔,所述垫片主体1一侧开口且在开口处设有至少一层带孔柔性部件2,所述气脉结构5包括中间板层5-2和包覆膜,所述中间板层5-2表面设有若干个平行设置的气流凹槽5-4,所述气流凹槽5-4沿气脉结构5的延伸方向设置,所述中间板层5-2外部设有包覆膜,所述包覆膜和中间板层5-2之间通过气流凹槽5-4形成气脉通道。

33.图7中,图7(a)、图7(d)和图7(g)为未设置本装置的气流速度、结构压力分布和空气流线分布仿真图,图7(b)、图7(e)和图7(h)为未设置气流缓冲腔的气流速度、结构压力分布和空气流线分布仿真图,图7(c)、图7(f)和图7(i)为连接本装置的气流速度、结构压力分布和空气流线分布仿真图,通过图中可明显看出设有本装置的实验组效果更佳。

34.真空泵将气流泵入气脉结构5内的气脉通道再进入垫片主体1内,气流冲击垫片主体1的侧壁使其在气流缓冲腔内降低风速,再穿过带孔柔性部件2形成均匀气流进入至防护服内,同时可通过真空泵将防护服内的热湿空气流经垫片主体1和气脉结构5后排出,相对于出风口直对肌肤来说,可在降低风速的同时使气流均分,减小对肌肤的冲击力,增大散热面积,有效提高人体的舒适度;

35.气脉结构5相对于送风管来说,由于其表面为板状结构,在倚靠带有送风装置部分时受力面积更大,可进一步提高舒适度。

36.具体实施方案二:结合图1至图6所示,所述垫片主体1内设有若干个支撑架,所述支撑架用于对带孔柔性部件2起到支撑作用,防止身体挤压垫片主体1时将带孔柔性部件2挤压至气流缓冲内的部分过多,影响气流在气流缓冲区内降速,直接穿过带孔柔性部件2进行均风。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案一相同。

37.优选地,所述支撑架为拱形支撑架6,所述拱形支撑架6的数量为两个,且在垫片主体1内相对设置。

38.具体实施方案三:结合图1至图6所示,所述垫片主体1的横截面为长方形、圆形或椭圆形。可根据垫片主体1放置的位置进行选择,截面为圆形或椭圆形边缘更平滑,可防止对肌肤造成损伤。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案二相同。

39.具体实施方案四:结合图1至图6所示,所述带孔柔性部件2为多孔海绵或尼龙蜂巢网眼布,材质柔软且可实现均风。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案三相同。

40.具体实施方案五:结合图1至图6所示,所述气脉结构5为条状气脉结构,所述气流凹槽5-4两端均在中间板层5-2的两端开口,在对气脉结构5进行通气时,气流可沿中间板层5-2上的气流凹槽5-4流向垫片主体1。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案四相同。

41.优选地,所述气流凹槽5-4在中间板层5-2两端开口的截面为半圆形或半椭圆形。

42.具体实施方案六:结合图1至图6所示,所述包覆膜包括顶层包覆膜5-1和底层包覆膜5-3,所述顶层包覆膜5-1和底层包覆膜5-3分别位于中间板层5-2的上下两端且通过胶粘或热塑连接。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案五相同。

43.具体实施方案七:结合图1至图6所示,所述顶层包覆膜5-1和底层包覆膜5-3的厚度均为0.1mm-0.3mm,所述中间板层5-2的厚度为1mm-3mm。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案六相同。

44.具体实施方案八:结合图1至图6所示,所述垫片主体1侧壁设有连接口4,所述气脉结构5一端贯穿连接口4延伸至垫片主体1内,延伸至垫片主体1内的气脉结构5上端面未覆盖顶层包覆膜5-1,气流可直接从气流凹槽5-4表面输送至气流缓冲腔内。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案七相同。

45.具体实施方案九:结合图1至图6所示,所述垫片主体1为橡胶垫片主体,所述中间板层5-2为橡胶气垫板层。本实施方案的其他组合和连接关系与具体实施方案八相同。

46.虽然本实用新型公开披露如上,但本实用新型公开的保护范围并非仅限于此。本实用新型领域技术人员在不脱离本实用新型公开的精神和范围的前提下,可进行各种变更与修改,这些变更与修改均将落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1