一种类微胶囊前驱体及其制备方法与流程

[0001]

本申请涉及化妆品制备的技术领域,更具体地说,它涉及一种类微胶囊前驱体及其制备方法。

背景技术:

[0002]

如何提高化妆品的高功效性、稳定性和降低化妆品的低刺激性是化妆品在发展过程中普遍存在的问题。国内外,每年都有大量的关于化妆品刺激性、化妆品无相应功效作用的投诉。

[0003]

化妆品微胶囊化是目前比较有效的制备集高功效性和低刺激性于一体的化妆品的方法。微胶囊技术是一种微型封装技术,由聚合物包裹着活性物质芯材形成微小粒子,微胶囊的大小从10-1000μm不等。微胶囊技术的主要目的是包封活性物质(芯材),从而保证被芯材不受所在使用区域环境的影响,活性物质(芯材)可以是固体、气体和液体,壳体的渗透性可以控制芯材的释放,以达到活性成分在环境中的长期释放、在另一种介质中的释放或者完全不释放。这使得微胶囊产品具有减小对皮肤刺激、掩盖原料气味,改善原料配伍性及提升功效性等特性。

[0004]

化妆品中,微胶囊的造粒方法主要将芯材制成水溶性物质后,通过加入高分子聚合物溶液中,使得高分子聚合物包覆于芯材表面,形成薄壁。微胶囊所用壁材可分为三类:(1)全合成高分子材料,不易降解,部分壁材名称与塑料微珠(plastic microbead)一致,极易引起消费者恐慌;(2)半合成高分子材料,易水解,不耐高温,原料局限性较大,需临时配制,容易引起化妆品品质不良,功效性降低;(3)天然高分子材料,物化稳定性较差,可用稳定壁材种类偏少,具有一定的局限性,放大生产难度较高,所制备产品极易受贮存环境影响,在外观及使用感方面引起较大变化。目前,人们在微胶囊在化妆品的应用方面起步不久,因此,如何解决微胶囊技术的化妆品具有的原料局限性、物化稳定性、功效性降低和放大生产难度大等成为化妆品领域的热点和难点问题。

[0005]

目前市场大部分微胶囊产品存在问题1、涂抹起来微胶囊不容易破裂,主要由含壁微胶囊结构导致;2、2019年国家规定塑料微珠产品禁用,虽然微胶囊壁材不属于严格意义上的塑料微珠,但最终体现在化妆品全成分(化妆品包装成分信息)存在一致可能,容易引起恐慌。

技术实现要素:

[0006]

基于目前化妆品微胶囊产品存在问题,本申请进行了无壁类微胶囊前驱体的研究开发。

[0007]

为了替代传统微胶囊技术制备高功效、无薄壁胶囊的低刺激性护肤品,本申请提供一种类微胶囊前驱体及其制备方法、一种类微胶囊的制备方法。

[0008]

第一方面,本申请提供一种类微胶囊前驱体,采用如下的技术方案:一种类微胶囊前驱体,包括以下原料组成:溶剂、增稠剂、皮肤调理剂,所述溶剂、增稠

剂、皮肤调理剂的重量份之比为1:0.3~0.8:0.5~2;所述溶剂为聚二甲基硅氧烷及其衍生物,peg类衍生物,聚硅氧烷及衍生物、突厥蔷薇花油、霍霍巴籽油中的一种或多种;所述增稠剂为鲸蜡硬脂醇、地蜡、蜂蜡中的一种或多种;所述皮肤调理剂为:氢化c6-14链烯烃聚合物类、氢化卵磷脂、辛酸/癸酸甘油三酯、季戊四醇四(乙基己酸)酯、红没药醇、玫瑰花油中的一种或多种。

[0009]

基于微胶囊制备现有技术中存在局限性、物化稳定性、功效性降低和放大生产难度大等问题,一种新型不受原料局限的高功效微粒成为新的探索方向。发明人发现,在无壁微胶囊(类微胶囊)方面,迄今为止尚未发现有相关的报道。将微胶囊前驱体(即还未进行包埋形成微胶囊产品的原料配方)制备成无壁微胶囊结构,即可替代传统微胶囊而成为制备高功效、低刺激性化妆品的方法之一。因此开发一种不受原料所限,可长期维持核心原料功效,配方配伍性好、操作简单,易于放大生产的缓释体(类微胶囊前驱体)有着重要的理论和现实意义。

[0010]

发明人在多次试验中发现,将类微胶囊前驱体制成油溶性蜡状物质,在投入水分散相中,能够形成无壁的类似微胶囊产品的功能性原料产物。

[0011]

通过采用上述技术方案,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂等原料均选用油溶性物质,原料之间存在较好溶解效果。选用聚二甲基硅氧烷及其衍生物,peg类衍生物,聚硅氧烷及衍生物、突厥蔷薇花油、霍霍巴籽油等溶剂与增稠剂、皮肤调理剂的配合,制成产品使用时具有较好的使用感,推开顺滑,加强皮肤的吸收;配合选用氢化c6-14链烯烃聚合物类、氢化卵磷脂、辛酸/癸酸甘油三酯、季戊四醇四(乙基己酸)酯作为皮肤调理剂制成类微胶囊产品时,维持皮肤稳定,提高皮肤含水量;配合选用的红没药醇、玫瑰花油等作为皮肤调理剂时,在提高皮肤的含水量的同时还具有一定的美白提亮效果。

[0012]

主要由溶剂、增稠剂、皮肤调理剂组成的类微胶囊前驱体,且重量份之比为1:0.3~0.8:0.5~2。由于该配比下的这三种原料配合之后,形成了油溶蜡状的物质,在水分散体系中能够形成无壁的类似微胶囊产品的功能性原料产物。相比于目前市场上使用的微胶囊产品,本申请制备的类胶囊前驱体原料来源广泛,制备工艺简单,能够实现放大生产;且转化为类胶囊产品在保持功效性成分在稳定发挥作用的情况下,还具有较好的稳定性和低刺激性。本申请打破了常规微胶囊结构,创造了无壁结构的类微胶囊前驱体缓释体;实现了具有可长期维持,并在使用中可快速释放核心成分活性的类微胶囊前驱体的制备。

[0013]

优选的,还包括抗氧化剂和防腐剂,所述抗氧化剂为生育酚及其衍生物、丁羟甲苯、抗坏血酸及其衍生物、虾青素、母菊花油中的一种或多种;所述防腐剂为苯氧乙醇、羟苯甲酯、氯苯甘醚、苯甲酸钠、辛酰羟肟酸、山梨酸、甲基异噻唑啉酮中的一种或多种。

[0014]

通过采用上述技术方案,增加了防腐剂和抗氧化剂,一方面提高了类微胶囊前驱体自身的稳定性,另一方面还增加了对皮肤的功能性作用。抗氧化剂和防腐剂选用以上组合的复配,与溶剂、增稠剂、皮肤调理剂的配伍性好,致敏性低,抗氧化效果好。

[0015]

优选的,所述溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.3~0.8:0.5~2:0.05~0.3:0.0001~0.005。

[0016]

通过采用上述技术方案,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份

之比为重量份之比为1:0.3~0.8:0.5~2:0.05~0.3:0.0001~0.005之时,配方具有良好的配伍性,类微胶囊前驱体制备的类微胶囊产品会皮肤的调理作用较佳。

[0017]

优选的,所述溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.5:1:0.1:0.001。

[0018]

通过采用上述技术方案,试验结果表明,原料组成的重量份配比为1:0.5:1:0.1:0.001,制备而成的类微胶囊产品具有高稳定性,且对皮肤的调理作用、功能性效果最佳。

[0019]

第二方面,本申请提供一种类微胶囊前驱体的制备方法,包括:加热溶解均质:将原料分别投入加热容器中加热直至完全溶解,均质,得到混合溶液;冷却:将得到的混合溶液,缓慢搅拌,冷却,得到类微胶囊前驱体。

[0020]

通过采用上述技术方案,只需要辅以加热设备及搅拌设备即可完成类微胶囊前驱体的制备,制备方法简单,便于类微胶囊的放大生产。

[0021]

优选的,加热溶解均质过程中,加热温度为60-90℃,均质转速为300-1000r/min,均质时间为3-10min。

[0022]

优选的,冷却过程中,冷却至33-35℃,搅拌转速为100-300r/min。

[0023]

通过采用上述技术方案,加热溶解均质过程中加热温度为60-90℃有利于原料中各种组分的充分溶解,超出该范围的温度,容易导致微胶囊各成分分散不均,导致功效及使用感下降;均质转速为300-1000r/min;冷却过程中,均质时间为3-10min,使得类胶囊前驱体原料体系中,各成分微粒化、均匀化,充分分散,并且起到降低分散物尺度和提高分散物分布均匀性的作用;冷却过程中,此时混合溶液内部的物质已经充分分散,搅拌是为了使得混合溶液的内部冷却速度一致,减少由于冷却速度不一致引起的混合溶液内部物化性质不均一的现象,尤其是当搅拌速度过快时,可能造成溶液局部温度差异,类微胶囊前驱体固化不均,工艺难度放大,前驱体损失,产率下降。

[0024]

第三方面,本申请提供一种类微胶囊的制备方法,采用如下技术方案:a.获得恒温类胶囊前驱体:取类微胶囊前驱体5-15份,恒温至50-80℃,备用;b.获得恒温水相:将去离子水85-95份,恒温40-50℃作为分散水相,并持续搅拌;c.成品制备:将恒温的类胶囊前驱体缓慢投入于分散水相中,搅拌直至混合溶液泛白化即制备完成。

[0025]

通过采用上述技术方案,制备而成的类胶囊产品不受原料所限,可长期维持核心原料功效,配方配伍性好;并且通过升温至50-80℃,形成类微胶囊颗粒。超出该范围之内的温度,无法形成类微胶囊颗粒。并且上述步骤操作简单,混合即可实现,易于放大生产,为制备高功效、低刺激、经时性变化稳定的化妆品提供了可靠的技术路线与理论基础。

[0026]

综上所述,本申请具有以下有益效果:1、本申请打破了常规微胶囊结构,创造了无壁结构的类微胶囊前驱体缓释体;实现了具有可长期维持,并在使用中可快速释放核心成分活性的类微胶囊前驱体的制备;2、本申请提供了类微胶囊前驱体的制备方法,操作简单,实施方便,实现了具有可长期维持,并在使用中可快速释放核心成分活性的类微胶囊前驱体的制备;3、本申请还提供了一种类微胶囊的制备方法,类微胶囊的无壁结构,不仅解决了微胶囊很难快速释放被肌肤吸收或微胶囊壁溶解、破损,导致核心功效成分损失,质变带来的功效性降低等问题,而且维持了核心功效成分的最佳活性及寿命,提升了其核心功效成分的

释放率,有利于高功效、低刺激化妆品的研发及放大生产。

附图说明

[0027]

图1为类胶囊产品使用前后的皮肤状态的对比图;图2为试验员10在使用类胶囊产品前后的面部色斑检测图及色斑面积放大的对比图。

具体实施方式

[0028]

以下结合附图1-2和实施例对本申请作进一步详细说明。

[0029]

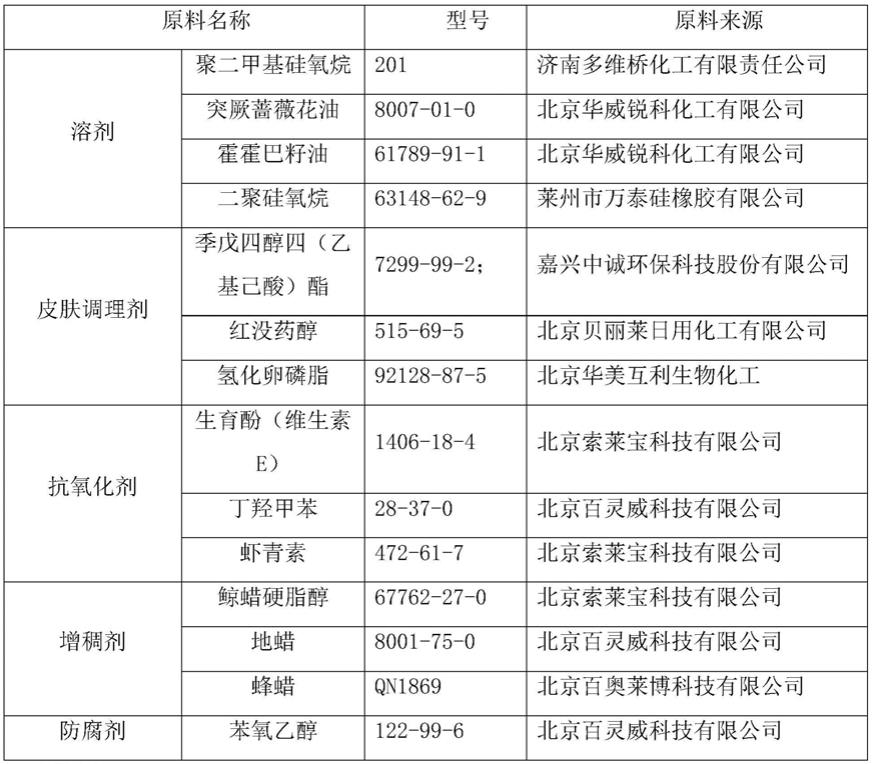

本申请实施例部分原料来源如表1所示:表1原料来源表:实施例1一种类微胶囊前驱体,包括以下原料组成:溶剂、增稠剂、皮肤调理剂,在本实施例中溶剂选用20g霍霍巴籽油、20g突厥蔷薇花油,增稠剂选用12g蜂蜡、皮肤调理剂选用80g辛酸/癸酸甘油三酯,其中,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂重量份之比为1:0.3:2。

[0030]

具体的,加热溶解均质:将20g霍霍巴籽油、20g突厥蔷薇花油、12g蜂蜡、80g辛酸/癸酸甘油三酯、0.0004g着色剂分别投入加热槽,加热至60℃,完全溶解,均质转速300r/min,均质时间10min,得到混合溶液;冷却:将加热溶解均质过程中制得的混合溶液,缓慢搅拌,搅拌转速为300r/min,冷却

至30℃,得到类微胶囊前驱体。

[0031]

实施例2一种类微胶囊前驱体,包括以下原料组成:溶剂、增稠剂、皮肤调理剂,在本实施例中溶剂选用38.5g聚二甲基硅氧烷,增稠剂选用19.07g鲸蜡硬脂醇、皮肤调理剂选用38.5g季戊四醇四(乙基己酸)酯,其中,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂重量份之比为1:0.5:1。

[0032]

具体的,加热溶解均质:将38.5g聚二甲基硅氧烷、19.07g鲸蜡硬脂醇、38.5g季戊四醇四(乙基己酸)酯、0.04g着色剂分别投入加热槽,加热至75℃,完全溶解,均质转速500r/min,均质时间8min,得到混合溶液;冷却:将加热溶解均质过程中制得的微胶囊前驱体溶液a,缓慢搅拌,搅拌转速为200r/min,冷却至30℃,得到类微胶囊前驱体。

[0033]

实施例3一种类微胶囊前驱体,包括以下原料组成:溶剂、增稠剂、皮肤调理剂,在本实施例中溶剂选用42.5g二聚硅氧烷及衍生物,增稠剂选用34g地蜡、皮肤调理剂选用21.25g氢化卵磷脂,其中,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂重量份之比为1:0.8:0.5。

[0034]

加热溶解均质:将42.5g二聚硅氧烷及衍生物、34g地蜡、21.25g氢化卵磷脂、0.13g着色剂分别投入加热槽,加热至90℃,完全溶解,均质转速1000r/min,均质时间3min,得到混合体溶液;冷却:将加热溶解均质过程得到的混合溶液,缓慢搅拌,搅拌转速为100r/min,冷却至30℃,得到类微胶囊前驱体。

[0035]

实施例4与实施例2的区别之处在于,将选用的皮肤调理剂38.5g季戊四醇四(乙基己酸)酯替换成19.25g红没药醇和19.25g玫瑰花油。

[0036]

实施例5与实施例2的区别之处在于,加热溶解均质步骤中还包括抗氧化剂和防腐剂。在本实施例中,抗氧化剂选用3.85g生育酚(维生素e),防腐剂可选用羟苯甲酯、苯氧乙醇、氯苯甘醚、苯甲酸钠、辛酰羟肟酸、山梨酸、甲基异噻唑啉酮,在本实施例中,选用0.04g苯氧乙醇,其中,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂重量份之比为1:0.5:1:0.1:0.001。

[0037]

实施例6与实施例5的区别之处在于,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.3:0.5:0.05:0.0001;具体的,聚二甲基硅氧烷38.5g、鲸蜡硬脂醇11.55g、季戊四醇四(乙基己酸)酯19.25g、生育酚(维生素e)0.385g、苯氧乙醇0.0385g。

[0038]

实施例7与实施例5的区别之处在于,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.8:2:0.3:0.005;具体的,聚二甲基硅氧烷38.5g、鲸蜡硬脂醇30.8g、季戊四醇四(乙基己酸)酯77g、生育酚(维生素e)11.55g、苯氧乙醇0.1925g。

[0039]

实施例8与实施例5的区别之处在于,将3.85g生育酚(维生素e)抗氧化剂替换为2.57g虾青素、1.28g母菊花油。

[0040]

实施例9

与实施例5的区别之处在于,加热溶解均质过程中,加热温度为100℃,均质转速200r/min,均质时间10min,冷却过程中搅拌转速为50r/min。

[0041]

实施例10与实施例5的区别之处在于,加热溶解均质过程中,加热温度为50℃,均质转速200r/min,均质时间10min,冷却过程中搅拌转速为400r/min。

[0042]

对比例1市售微胶囊产品,采购于天猫旗舰店官网,产品名称:娇*帝皇蜂姿黄金复原蜜(促销装5ml),国妆备进字j20175509。产品物理状态:具有颗粒的透明液体。

[0043]

对比例2与实施例5的区别在于:溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.2:0.3:0.4:0.005;具体的,聚二甲基硅氧烷38.5g、鲸蜡硬脂醇7.7g、季戊四醇四(乙基己酸)酯11.55g、生育酚(维生素e)15.4g、苯氧乙醇0.1925g。

[0044]

对比例3与实施例5的区别在于:溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.9:2.1:0.01:0.005;具体的,聚二甲基硅氧烷38.5g、鲸蜡硬脂醇34.65g、季戊四醇四(乙基己酸)酯80.85g、生育酚(维生素e)0.385g、苯氧乙醇0.1925g。

[0045]

实施例11-20将实施例1-10、对比例2-3分别制成类微胶囊,为本申请的实施例10-20、具体步骤如下:获得类胶囊前驱体溶液:将类微胶囊前驱体升温至75℃,得到类胶囊前驱体溶液;获得恒温水相:将去离子水恒温45℃作为分散水相,在ika搅拌器中(型号:yj0030)持续搅拌,搅拌速度50-100r/min;成品制备:将制得的类胶囊前驱体溶液缓慢投入恒温分散水相中,缓慢搅拌直至混合溶液中类微胶囊颗粒泛白化即制备完成。

[0046]

具体组成参数如下表2:表2制备实施例11-20的原料参数:实施例21与实施例15的区别在于,获得类胶囊前驱体溶液步骤中,类微胶囊前驱体升温至50℃,获得恒温水相过程中,去离子水的恒温温度为40℃。

[0047]

实施例22与实施例15的区别在于,获得类胶囊前驱体溶液步骤中,类微胶囊前驱体升温至80℃,获得恒温水相过程中,去离子水的恒温温度为50℃。

[0048]

实施例23与实施例15的区别在于,获得类胶囊前驱体溶液步骤中,类微胶囊前驱体升温至90℃,获得恒温水相过程中,去离子水的恒温温度为35℃。

[0049]

实施例24以类微胶囊为主体特色功效性原料,可以添加于护手霜、面霜、面膜、精华素/精华液、防晒霜、眼霜、身体乳、爽肤水、乳液等护肤品,其中,类微胶囊在护肤品的用量为2%-8%,在本实施例中,优选为5%。

[0050]

对比例4-5将对比例2-3分别制成类微胶囊,为本申请的对比例4-5,具体制备同实施例11-20的制备方法。

[0051]

产品性能检测试验将实施例11-23、对比例4-5制备而成的类微胶囊后,与对比例1一同进行稳定性试验及刺激性试验。

[0052]

稳定性试验:稳定性试验为高温、低温贮存稳定性试验:取等量类胶囊试样,分别为样品1、样品2和样品3。样品1用于进行高温50℃一个月高温耐热试验;样品2用于进行低温-18℃3个月低温耐寒试验;样品3室温放置,并作为样品1和样品2参照。将高温测试完毕的样品1与样品3进行外观、粘度、气味和ph值等物理性质的对比;将低温测试完毕的样品2与样品3进行外观、粘度、气味和ph值等物理性质的对比,稳定性测试结果如表3所示。

[0053]

表3稳定性测试结果

表3试验数据表明:结合实施例11-23和对比例1可以看出,市售的采用微胶囊技术的护肤品在高温和低温的条件下,已经出现了不同程度的物理性质的变化,而本申请的类胶囊前驱体制备的类胶囊产品在高温、低温条件下都具有较好的稳定性,外观性相、气味变化,粘度、ph值等都没有发生变化,表明本申请的类胶囊产品的稳定性良好。

[0054]

并且,实施例15-17的制备原料中,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为1:0.3~0.8:0.5~2:0.05~0.3:0.0001~0.005,而在进行制备实验过程中,对比例4-5的制备原料不在此范围内,制备而成的类微胶囊产品在高温和低温的条件下存在不同程度的物理性质变化的情况,稳定性较差,进而确定了本申请的原料中各组分的重量份之比。

[0055]

结合实施例15、实施例20-22和实施例23的试验数据可以看出,类胶囊前驱体制备类胶囊产品过程中,类微胶囊前驱体及分散水相的混合温度会影响类胶囊产品的稳定性,结果表明,混合时类微胶囊前驱体温度为50-80℃,分散水相的温度在40-50℃时,制备的类胶囊产品稳定性较佳。

[0056]

刺激性试验本申请刺激性实验采用的是皮肤斑贴测试,斑贴测试为皮肤科常规实验,主要用于皮肤变态反应及刺激性测试。

[0057]

检测方法:将类微胶囊产品涂抹于斑试器后贴于测试人员的上臂内侧,连续贴敷48小时后,去除斑试器0.5小时后进行第一次判读;去除斑试器24小时后进行第二次判读。

[0058]

本试验的试验人员选用具有1年及以上化妆品工作经验人员5名进行试验,并由试验人员进行主观及客观评价:1)主观评价:试验人员使用样品时所感受的刺痛感、瘙痒感及灼烧感的描述;2)客观评价:试验人员肌肤所呈现的红斑、丘疹及水疱状态。

[0059]

试验结果如表4和表5:表4刺激性试验客观评价结果:表4刺激性试验客观评价结果:表4检测标记说明:-表示为阴性反应;?+表示为出现可疑反应(仅有轻度红斑);+表示为弱阳反应(红斑、浸润、可有少量丘疹);++表示为强阳反应(红斑、浸润、丘疹、水疱);+++表示为极强反应(红斑、浸润明显、丘疹、出现水疱大疱)。

[0060]

表5刺激性试验主观评价结果:

检测结果说明:无为无刺激性反应;轻微为无明显刺激性反应。

[0061]

表4-5的试验数据表明:结合实施例11-20发现,本申请的类胶囊前驱体制备的类胶囊产品在使用过程中,对人皮肤刺激性较低。试验员3在刚敷贴实施例11的类胶囊产品时,伴有一定的热感,推测原因在于:试验员3的皮肤较为干燥或者由于实施例11的原料中没有添加抗氧化剂和防腐剂,对产品的使用感稍有影响。

[0062]

结合实施例15和实施例21-23可以看出,类胶囊前驱体制备类胶囊产品过程中,类微胶囊前驱体及分散水相的混合温度会影响类胶囊产品使用过程的刺激性,结果表明,混合时类微胶囊前驱体温度为50-80℃,分散水相的温度在40-50℃时,制备的类胶囊产品刺激性较低或无。

[0063]

产品功能检测试验本测试将本申请实施例11-20作为类胶囊产品的功能检测试验品。

[0064]

检测仪器:皮肤毛发测试仪innovation skin&hair analysis system(型号:asw-100);检测方法:产品使用前,采用皮肤毛发测试仪检测皮肤状态;每次使用时脸部清洁后,将类胶囊产品试验涂抹于试验员的脸部皮肤,早晚各一次,连续使用30天;产品使用后于第30天早上10点通过皮肤水分测试笔检测皮肤的含水量,并采用皮肤毛发测试仪检测皮肤状态。

[0065]

本试验测试人员选用同个办公室里的10名具有1年及以上化妆品工作经验人员,

且年龄在25-30岁的女性进行试验(其中试验员10脸上有色斑),并由试验人员进行主观及客观评价,评价结果列于表6。

[0066]

表6类微胶囊功能检测结果:抽检试验员11,通过皮肤毛发测试仪检测皮肤状态对比,结果如图1所示。

[0067]

表6以及图1中的试验数据表明:结合实施例11-20发现,使用30天后,所有试验员的皮肤含水量均有不同程度的提高。由于实施例15-18原料中增加了抗氧化剂和防腐剂,试验结果表现为试验员10-13皮肤含水量提升较为明显;实施例15的类微胶囊试样,溶剂、增稠剂、皮肤调理剂、抗氧化剂和防腐剂的重量份之比为本申请原料的最佳配比,试验过程中试验员10表现出最高的含水量增加量。

[0068]

结合附图1,试验员11在类胶囊产品使用前,皮肤呈鳞片状,皮肤的纹理较为明显,有缺水的迹象;使用产品30天后,皮肤纹较淡,具有光泽感。

[0069]

结合实施例19-20的数据及结合试验员14、15对实施例19-20的使用评价,皮肤含水量增加量较低,并且实施例20存在粘腻的使用感,原因在于类微胶囊前驱体制备时,制备参数的范围在

‘

加热溶解均质过程中,加热温度为60-90℃,均质转速为300-1000r/min,均质时间为3-10min;冷却过程中,搅拌转速为100-300r/min’之外。这同时也说明,类前驱体的制备工艺会影响后续类胶囊产品的功能及使用感。

[0070]

对试验员10的皮肤进行面部色斑检测,分别在实施例15类胶囊试样使用前、使用2周(14天)后和4周(28天)后进行面部色斑检测,并放大斑点处情况。

[0071]

检测仪器:面部图像分析仪,即黑色素和血红素测试仪ssa(型号:mexameter mx18)。

[0072]

结合附图2,随着使用时间增加,结合试验员脸部的色斑面积在逐渐变小,体现了本申请制备的类胶囊产品还具有减少色斑的效果。

[0073]

本具体实施例仅仅是对本申请的解释,其并不是对本申请的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本申请的权利要求范围内都受到专利法的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1