视网膜及视神经保护性电刺激装置

1.本实用新型属于医疗装置技术领域,尤其涉及一种视网膜及视神经保护性电刺激装置。

背景技术:

2.外伤性视神经损伤能够导致视网膜神经节细胞发生逆行性凋亡,而跨角膜电刺激能够增加细胞的存活率。我们在活体动物上,通过使用视网膜共聚焦方法监测了视神经损伤后视网膜神经节细胞的形态及存活。在大鼠身上进行视神经损伤,损伤前及损伤后3、7、15天记录视网膜神经节细胞数量及形态。视神经损伤后3天时,采用跨角膜电刺激发现刺激组与假刺激组相比有大量视网膜节细胞存活,七天时两者之间的差异变小,15天时两者之间的差异消失。形态学分析显示,在损伤早期假刺激组平均细胞形态发生了明显变化,大部分细胞水肿、凋亡,而在刺激组细胞形态并没有发生明显变化。因此与假刺激组相比,跨角膜电刺激能够对受损细胞产生保护作用,维持细胞正常形态,提高受损细胞存活率。

3.离体情况下,电刺激离断的视神经能够促进轴突再生,提高视网膜神经节细胞存活,研究结果显示电刺激具有视神经保护作用。由于临床中视神经损伤多发生在闭合状态下,尤其部分损伤多见,而实验条件下这种视神经完全离断性损伤不能很好地模拟临床情况,因此其相关研究还需进一步完善。

4.电刺激视网膜及视神经做为一种新兴的物理疗法,能够激活视觉系统(视网膜及视神经),对受损神经元具有保护作用。这成为了电刺激装置能够在眼科临床中应用的依据,其有望能够治疗多种视网膜及视神经疾病,如:视网膜色素变性、外伤性视神经病变、前部缺血性视神经病变以及视网膜动脉阻塞等。目前诸多的研究试图阐述电刺激视觉系统的作用机制,多采用跨角膜电刺激或开放状态下的对受损视神经直接进行电刺激,但两种方法均有缺陷:首先,跨角膜电刺激其中刺激电极需要在表面麻醉作用下贴敷于角膜表面,患者无法长期耐受。而开放状态下对受损视神经及视网膜直接进行电刺激在临床中更是无法实现。

5.综上所述,基于无损伤的眼部跨视网膜电刺激或跨眼眶电刺激及其电刺激装置的研究对于眼科医学的发展具有重要的意义。

技术实现要素:

6.本实用新型提供一种视网膜及视神经保护性电刺激装置,以解决上述背景技术中提出的现有技术存在基于无损伤的眼部跨视网膜电刺激或跨眼眶电刺激及其电刺激装置的研究对于眼科医学的发展具有重要的意义的问题。

7.本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现一种视网膜及视神经保护性电刺激装置,包括刺激器,所述刺激器输出的刺激脉冲通过放大电极跨视网膜或跨眼眶电刺激于视觉传导通路上的神经组织。

8.进一步,所述刺激器通过自动控制刺激时间以及调整脉冲波形、脉宽、频率、振幅

输出相应的刺激脉冲。

9.进一步,所述放大电极包括回收电极组和刺激电极组,所述回收电极组包括贴附于左眼眶的下方的一回收电极和贴附于右眼眶的下方的另一回收电极,所述刺激电极组包括贴附于左眼眶的上方的一刺激电极和贴附于右眼眶的上方的另一刺激电极。

10.进一步,所述一刺激电极和一回收电极分布于一眼罩的左罩内表面,所述另一刺激电极和另一回收电极分布于一眼罩的右罩内表面。

11.进一步,所述刺激器包括刺激电路,所述刺激电路包括可编程控制芯片u1;

12.所述可编程控制芯片u1的第一控制端输出连接于一刺激脉冲发生电路a1;

13.所述可编程控制芯片u1的第二控制端输出连接于一回收脉冲发生电路a2;

14.所述可编程控制芯片u1的第三控制端输出连接于另一刺激脉冲发生电路a3;

15.所述可编程控制芯片u1的第四控制端输出连接于另一回收脉冲发生电路a4。

16.进一步,所述一刺激脉冲发生电路a1和另一刺激脉冲发生电路a3均采用同一刺激脉冲发生电路;

17.所述刺激脉冲发生电路包括可调电阻r1,所述可调电阻r1一端连接于正电源,其另一端连接于可编程控制芯片u1的第一控制端或可编程控制芯片u1的第三控制端,并连接于电容c1的一端,且连接于晶体管q1的基极,所述电容c1的另一端接地,所述晶体管q1的集电极经电阻r2连接于正电源,并经电阻r3连接于晶体管q2的基极,所述晶体管q1的发射极接地,所述电阻r3通过与电阻r5串联接地,所述晶体管q2的集电极连接于电阻r4的一端,并连接于一刺激电极或另一刺激电极,所述阻r4的另一端连接于正电源,所述晶体管q2的发射极接地。

18.进一步,所述一回收脉冲发生电路a2和另一回收脉冲发生电路a4均采用同一回收脉冲发生电路;

19.所述回收脉冲发生电路包括可调电阻r1’,所述可调电阻r1’一端连接于地,其另一端连接于可编程控制芯片u1的第一控制端或可编程控制芯片u1的第三控制端,并连接于电容c1’的一端,且连接于晶体管q1’的基极,所述电容c1’的另一端接负电源,所述晶体管q1’的集电极经电阻r2’连接于地,并经电阻r3’连接于晶体管q2’的基极,所述晶体管q1’的发射极接负电源,所述电阻r3’通过与电阻r5’串联接负电源,所述晶体管q2’的集电极连接于电阻r4’的一端,并经移相电容c2连接于一回收电极或另一回收电极,所述阻r4’的另一端连接于地,所述晶体管q2’的发射极接负电源。

20.进一步,所述可编程控制芯片u1采用数字信号处理器dsp avp32f335。

21.进一步,所述刺激脉冲的优选方案为双相方形脉冲,其频率为20hz,其刺激时间为60分钟,其刺激电流为100μa,其脉冲宽度为1ms/phase。

22.进一步,所述刺激电极为直径3mm金属圈。

23.有益技术效果:

24.本专利采用所述刺激器输出的刺激脉冲通过放大电极跨视网膜或跨眼眶电刺激于视觉传导通路上的神经组织,由于使用跨角膜电刺激的临床前期研究结果显示电刺激这种物理疗法适用于损伤后的早期干预,在视神经损伤后的早期,跨角膜电刺激能够显著提高视网膜神经节细胞的存活率,保护残余的视神经纤维功能,为受损神经纤维结构上的重建提供可能。然而跨角膜电刺激对视网膜及视神经的保护作用的观察仅限于损伤后的早

期,这个时间视网膜神经节细胞死亡还没有完全发生。那么除了损伤后的早期电刺激能够改善眼部内环境以外,电刺激能否支持视网膜神经节细胞长期存活,为了了解这种长期作用,急需一种无损伤、可耐受、便携式、简单易操作的眼部电刺激装置配合这种长期电刺激观察,本实用新型正是基于上述研究成果,通过刺激器发出刺激脉冲,再将刺激脉冲的刺激电流输出于电极,电极经电流放大后作用于眼眶周围组织,形成跨视网膜及跨眼眶电流进而刺激视觉传导通路上的神经组织,从而对受损视网膜及视神经产生保护作用。因此本实用新型提出一种视网膜及视神经保护性电刺激装置,填补了无损伤、便携式眼部跨视网膜和跨眼眶电刺激装置应用的空白。

附图说明

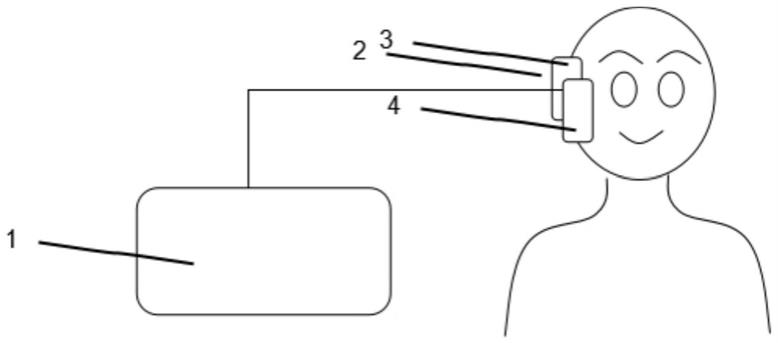

25.图1是本装置的结构示意图;

26.图2是本装置的刺激电路的模块图;

27.图3是本装置的刺激脉冲发生电路的电路图;

28.图4是本装置的回收脉冲发生电路的电路图;

29.图5是本装置的应用示意图。

具体实施方式

30.以下结合附图对本实用新型做进一步描述:

31.图中:

[0032]1‑

刺激器;2

‑

放大电极,3

‑

回收电极,4

‑

刺激电极,5

‑

一刺激电极,6

‑

一回收电极,7

‑

另一刺激电极,8

‑

另一回收电极,9

‑

刺激电极组,10

‑

回收电极组,11

‑

眼罩;

[0033]

u1

‑

可编程控制芯片;a1

‑

一刺激脉冲发生电路;a2

‑

一回收脉冲发生电路;a3

‑

另一刺激脉冲发生电路;a4

‑

另一回收脉冲发生电路;r1

‑

可调电阻;c1

‑

电容;q1

‑

晶体管;c1

‑

电容;q1

‑

晶体管;r2

‑

电阻;r3

‑

电阻;q2

‑

晶体管;r5

‑

电阻;r4

‑

电阻;

[0034]

a1

’‑

一刺激脉冲发生电路;a2

’‑

一回收脉冲发生电路;a3

’‑

另一刺激脉冲发生电路;a4

’‑

另一回收脉冲发生电路;r1

’‑

可调电阻;c1

’‑

电容;q1

’‑

晶体管;c1

’‑

电容;q1

’‑

晶体管;r2

’‑

电阻;r3

’‑

电阻;q2

’‑

晶体管;r5

’‑

电阻;r4

’‑

电阻;

[0035]

实施例:

[0036]

本实施例:如图1所示,一种视网膜及视神经保护性电刺激装置,包括刺激器1,所述刺激器1输出的刺激脉冲通过放大电极2跨视网膜或跨眼眶电刺激于视觉传导通路上的神经组织。

[0037]

所述刺激器1通过自动控制刺激时间以及调整脉冲波形、脉宽、频率、振幅输出相应的刺激脉冲。

[0038]

由于所述刺激器输出的刺激脉冲通过放大电极跨视网膜或跨眼眶电刺激于视觉传导通路上的神经组织,由于使用跨角膜电刺激的临床前期研究结果显示这种治疗也适用于早期损伤后的干预,首先提出在视神经切断后,跨角膜电刺激能够显著增加视网膜神经节细胞的数量,并且详细确定了能够产生最佳神经保护作用的刺激参数,在视神经挤压伤后应用跨角膜电刺激,该损伤模型给残余的神经纤维功能恢复提供机会,轴突结构上的恢复提供可能,有趣的是这种方法导致了功能上的恢复,然而作者只是观察了损伤后六天的

情况,这个时间视网膜神经节细胞死亡还没有完全发生,为了详细阐述这些观察,在损伤后的第一周内,能够改善环境以外,跨角膜电刺激能否支持视网膜神经节细胞长期存活,为了了解这种长期作用,通过对损伤后的大鼠立即进行电刺激,我们还对损伤后的一段时间进行电刺激,使用在体共聚焦神经图像方法,实时反复在同一动物体内观察视网膜神经节细胞,本实用新型正是基于上述研究成果,通过刺激器发出刺激脉冲,再将刺激脉冲的刺激电流输出于电极,电极经电流放大后作用于视网膜周围皮肤表面,进而刺激视觉传导通路上的神经组织,已达到视网膜神经节细胞再生的效果,因此,本实用新型的提出一种视网膜及视神经保护性电刺激装置,填补了无损伤眼部跨视网膜和跨眼眶电刺激装置应用的空白。

[0039]

如图5所示,所述放大电极2包括回收电极组10和刺激电极组9,所述回收电极组10包括贴附于左眼眶的下方的一回收电极6和贴附于右眼眶的下方的的另一回收电极8,所述刺激电极组9包括贴附于左眼眶的上方的一刺激电极5和贴附于右眼眶的上方的另一刺激电极7。

[0040]

由于采用所述放大电极包括回收电极组和刺激电极组,所述回收电极组包括贴附于左眼眶的下方的一回收电极和贴附于右眼眶的下方的的另一回收电极,所述刺激电极组包括贴附于左眼眶的上方的的一刺激电极和贴附于右眼眶的上方的另一刺激电极,由于这个眼罩里面一共有四个电极,两个刺激电极两个回收电极,戴在人脸上以后,电极的位置分别位于眼眶的上方和下方,由于将刺激电极分布于双眼眼眶的上方,将刺激电极分布于双眼眼眶的下方,这样电流通过眼眶的上方进入视觉传导通路上的神经组织,在通过眼眶的下方,实现了通过跨角膜电刺激使视网膜神经节细胞长期存活效果。

[0041]

所述一刺激电极5和一回收电极6分布于一眼罩11的左罩内表面,所述另一刺激电极7和另一回收电极8分布于一眼罩11的右罩内表面。

[0042]

由于采用所述一刺激电极和一回收电极分布于一眼罩的左罩内表面,所述另一刺激电极和另一回收电极分布于一眼罩的右罩内表面,通过眼罩作为载体,将刺激电极和回收电极封装在其眼罩相应的内表面。

[0043]

如图2所示,所述刺激器1包括刺激电路,所述刺激电路包括可编程控制芯片u1;

[0044]

所述可编程控制芯片u1的第一控制端输出连接于一刺激脉冲发生电路a1;

[0045]

所述可编程控制芯片u1的第二控制端输出连接于一回收脉冲发生电路a2;

[0046]

所述可编程控制芯片u1的第三控制端输出连接于另一刺激脉冲发生电路a3;

[0047]

所述可编程控制芯片u1的第四控制端输出连接于另一回收脉冲发生电路a4。

[0048]

由于采用所述刺激器包括刺激电路,所述刺激电路包括可编程控制芯片u1、一刺激脉冲发生电路a1、一回收脉冲发生电路a2、另一刺激脉冲发生电路a3、另一回收脉冲发生电路a4,上述电路以阵列结构分布并相互连接,由于通过控制芯片u1分别输出控制信号于刺激脉冲发生电路a1和a3,以及回收脉冲发生电路a2和a4,该刺激脉冲发生电路和回收脉冲发生电路又输出双相方形脉冲,该双相方形脉冲参数为1ms/phase、频率20hz、能量100μa,本模块的拓扑结构采用分布式阵列结构,既保留其同步性结构,又各自相互独立,通过隔离电路,防止电路相互串扰。

[0049]

如图3所示,所述一刺激脉冲发生电路a1和另一刺激脉冲发生电路a3均采用同一刺激脉冲发生电路;

[0050]

所述刺激脉冲发生电路包括可调电阻r1,所述可调电阻r1一端连接于正电源,其

另一端连接于可编程控制芯片u1的第一控制端或可编程控制芯片u1的第三控制端,并连接于电容c1的一端,且连接于晶体管q1的基极,所述电容c1的另一端接地,所述晶体管q1的集电极经电阻r2连接于正电源,并经电阻r3连接于晶体管q2的基极,所述晶体管q1的发射极接地,所述电阻r3通过与电阻r5串联接地,所述晶体管q2的集电极连接于电阻r4的一端,并连接于一刺激电极5或另一刺激电极7,所述阻r4的另一端连接于正电源,所述晶体管q2的发射极接地。

[0051]

如图4所示,所述一回收脉冲发生电路a2和另一回收脉冲发生电路a4均采用同一回收脉冲发生电路;

[0052]

所述回收脉冲发生电路包括可调电阻r1’,所述可调电阻r1’一端连接于地,其另一端连接于可编程控制芯片u1的第一控制端或可编程控制芯片u1的第三控制端,并连接于电容c1’的一端,且连接于晶体管q1’的基极,所述电容c1’的另一端接负电源,所述晶体管q1’的集电极经电阻r2’连接于地,并经电阻r3’连接于晶体管q2’的基极,所述晶体管q1’的发射极接负电源,所述电阻r3’通过与电阻r5’串联接负电源,所述晶体管q2’的集电极连接于电阻r4’的一端,并经移相电容c2连接于一回收电极6或另一回收电极8,所述阻r4’的另一端连接于地,所述晶体管q2’的发射极接负电源。

[0053]

由于采用所述一刺激脉冲发生电路a1和另一刺激脉冲发生电路a3均采用同一刺激脉冲发生电路,以及所述一回收脉冲发生电路a2和另一回收脉冲发生电路a4均采用同一回收脉冲发生电路,由于它由单结晶体管q、电阻r、电位器、电容c组成的弛张,振荡器由三极管q和q’放大器组成,调节电位器,可改变弛张振荡器的振荡频率,得到0.1ms~15s的时基脉冲,该脉冲经放大器放大后输出方波脉冲,作为时间计数器的输入信号,重要的是刺激脉冲发生电路a1没有移相电容c,而回收脉冲发生电路a2具有移相电容c,两个电路只相差一个移相电容c,该移相电容c正好将刺激脉冲和回收脉冲间隔一个相位,由于采用双向脉冲电路,这样形成了双相方形脉冲,该双相方形脉冲上下共同刺激视神经,提高了刺激效果。

[0054]

所述可编程控制芯片u1采用数字信号处理器dsp avp32f335。

[0055]

由于采用所述可编程控制芯片u1采用数字信号处理器dsp avp32f335,由于avp32f335avp32f335浮点型dsp,采用静态的cmos技术,系统主频达到120mhz(升级版达到250mhz),3.3v io设计但是内核采用1.5v,采用哈佛结构,集成单精度浮点运算fpu,提供标准数学计算表。内部集成1.5vldo,同时支持介质访问控制。在外设上是采用6通道的dma,pwm支持18路输出,6个时间输入捕获,adc有16个通道。两个正交编码接口,定时器资源上,支持3路32位系统定时器,另有17个通用定时器。在通讯接口上,内部集成了can收发器,升级版本的芯片还支持ethercat总线收发器,封装采用176引荐的bga和lqfp。

[0056]

所述刺激脉冲的优选方案为双相方形脉冲,其频率为20hz,其刺激时间为60分钟,其刺激电流为100μa,其脉冲宽度为1ms/phase。

[0057]

由于采用所述刺激器通过自动控制刺激时间以及调整脉冲波形的脉宽、频率、振幅输出相应的刺激脉冲,所述刺激脉冲的优选方案为双相方形脉冲,其频率为20hz,其刺激时间为60分钟,其刺激电流为100μa,其脉冲宽度为1ms/phase,由于给患者戴上眼罩,这个眼罩是个能输出电流的刺激装置。同时有一个遥控器,这个遥控器可以调整眼罩上的电极所输出的电参数,同时控制刺激时间,如果患者不想自己调整参数,机器里储存了一些对应

不同疾病的刺激参数,直接选择即可。

[0058]

所述刺激电极4为直径3mm金属圈。

[0059]

采用所述放大电极包括回收电极和刺激电极,所述回收电极贴附于皮肤表面,所述刺激电极贴附于角膜表面,所述刺激电极为直径3mm金属圈,由于使用双相方形脉冲,1ms/phase,20hz,100μa刺激60分钟。电刺激被应用于损伤后当时,以及伤后11天,刺激电极为直径3mm金属圈,参考电极固定于耳朵上。

[0060]

工作原理:

[0061]

本专利通过所述刺激器输出的刺激脉冲通过放大电极跨视网膜或跨眼眶电刺激于视觉传导通路上的神经组织,由于使用跨角膜电刺激的临床前期研究结果显示这种治疗也适用于早期损伤后的干预,首先提出在视神经切断后,跨角膜电刺激能够显著增加视网膜神经节细胞的数量,并且详细确定了能够产生最佳神经保护作用的刺激参数,在视神经挤压伤后应用跨角膜电刺激,该损伤模型给残余的神经纤维功能恢复提供机会,轴突结构上的恢复提供可能,有趣的是这种方法导致了功能上的恢复,然而作者只是观察了损伤后六天的情况,这个时间视网膜神经节细胞死亡还没有完全发生,为了详细阐述这些观察,在损伤后的第一周内,能够改善环境以外,跨角膜电刺激能否支持视网膜神经节细胞长期存活,为了了解这种长期作用,通过对损伤后的大鼠立即进行电刺激,我们还对损伤后的一段时间进行电刺激,使用在体共聚焦神经图像方法,实时反复在同一动物体内观察视网膜神经节细胞,本实用新型正是基于上述研究成果,通过刺激器发出刺激脉冲,再将刺激脉冲的刺激电流输出于电极,电极经电流放大后作用于眼眶周围皮肤表面,进而刺激视觉传导通路上的神经组织,从而对受损视网膜及视神经产生保护作用,本实用新型解决了现有技术存在缺少基于无损伤的、简易操作便携式眼部跨视网膜电刺激和跨眼眶电刺激及其电刺激装置的研究的问题,具有填补了无损伤、简易操作、便携式眼部跨视网膜和跨眼眶电刺激装置应用的空白的有益技术效果。

[0062]

利用本实用新型的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1