一种生命体征智能监测床垫及监测系统

1.本发明属于健康管理技术领域,具体涉及一种生命体征智能监测床垫及监测系统。

背景技术:

2.随着科技的发展与进步,人们对事物的要求也从能用就好的老旧思维,变得相当细腻和要求,唯有不断进步或创新的构想,产生新的形态以提高产品的附加价值,才能在市场竞争激烈的考验下生存。随着社会经济技术的发展及人们对生活质量要求的提高,人们对自身健康进行检测的需求不断增大,呼吸率和心率是最基本的人体生命体征,人体的病态体征往往会从异常的呼吸率和心率上反映出来,因此,实现呼吸率和心率的日常实时监测对人体健康评估和疾病预防有着重要意义。

3.长时间的呼吸率和心跳监测可使受监测者的健康状态被实时监测掌握,但传统监测系统大都使用接触式的穿戴式设备,用户体验差,监测时不仅干扰受监测者生活,其监测效果准确性也受限,近年来,非接触式监测系统发展迅速,基于光纤传感原理的传感系统具有灵敏度高、舒适性好、抗电磁干扰的特点,但目前基于光纤光栅传感器的监测装置系统结构和制作工艺复杂,获取的信号需要经过波长解调,导致系统成本过高、解调方法复杂,而基于干涉原理的监测系统要么需要经过相位解调,导致解调方法复杂,系统成本高,要么干涉信号极易受环境、偏振和相位衰落影响无法准确地提取出完整的呼吸与心跳信号。

技术实现要素:

4.针对上述背景技术所提出的问题,本发明的目的是:旨在提供一种生命体征智能监测床垫及监测系统。

5.为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案如下:

6.一种生命体征智能监测系统,包括设于床垫内部的主控模块,所述主控模块连接有发射器驱动模块和信号放大模块,所述发射器驱动模块连接有光线发射器,所述信号放大模块连接有光线接收器,所述光线发射器与光线接收器均与传感光纤连接,所述信号放大模块与主控模块之间连接有高精度采样模块,所述主控模块连接有无线传输模块,所述无线传输模块连接有上位机,所述主控模块连接有外设;

7.一种生命体征智能监测床垫,包括生命体征智能监测系统,还包括由封装套封装的床垫,所述床垫包括支撑层,所述支撑层上设有缓冲层,所述缓冲层上设有传感光纤,所述传感光纤上设有震动敏感薄膜,所述床垫设有与传感光纤连接的连接端口。

8.进一步限定,所述支撑层为硬质塑料板,所述缓冲层为多孔海绵,所述震动敏感薄膜为聚乙烯薄膜,这样的设计,硬质塑料板足够支撑上侧各层的同时,保证床垫下方放置面的材质的软硬程度不会影响传感光纤对振动信号的还原,从而保证装置在不同使用环境中的一致性,多孔海绵的选取使传感光纤有足够的形变空间,避免传感光纤受控件约束导致振动信号失真,聚乙烯薄膜厚度较低,易于振动信号的传递。

9.进一步限定,所述传感光纤与震动敏感薄膜之间平行设有多条增敏线,所述增敏线为尼龙绳,所述增敏线与所述传感光纤正交排列,这样的设计,增敏线能使震动敏感薄膜与传感光纤形成点接触,将振动信息均匀地传递到整个传感结构,避免震动敏感薄膜与传感光纤贴合不严而导致偏差。

10.进一步限定,所述主控模块与发射器驱动模块之间连接有电压控制模块,这样的设计,根据信号直流分量的大小来对电压进行调控以适配发射器驱动模块。

11.进一步限定,所述主控模块与信号放大模块之间连接有数字电位器,这样的设计,配合使用能实现信号放大模块信号放大倍数的可控。

12.进一步限定,所述信号放大模块连接有二级放大模块,所述二级放大模块与高精度采样模块连接,这样的设计,加强信号放大效果。

13.进一步限定,所述外设为手机或计算机服务器,这样的设计,常见,易使用。

14.进一步限定,所述上位机包括按键和led指示灯,这样的设计,易于控制和观察状态。

15.采用本发明的有益效果:

16.1、本发明可以准确地检测并反馈出使用者的心率和呼吸等身体参数,并且具有较好的耐久度,可置于0~50mm普通床垫之下,而且不论床垫之下是何种材质,都可准确监测呼吸和心率信号,适用范围广;

17.2、本发明能长时间检测人体睡眠状态下的呼吸和心跳,解决其他光纤传感系统硬件成本高、解调方法复杂,受光相位衰落和偏振影响等问题,实现实时高精度的非接触式的生命体征监测;

18.3、本发明适应中老年群体夜晚睡眠时,针对突发急性腹痛、脑梗塞、哮喘、心绞痛、通风发作、尿潴留等状况,及时监测症状是否发生,并给与报警提示,保证中老年群体生命安全。

附图说明

19.本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;

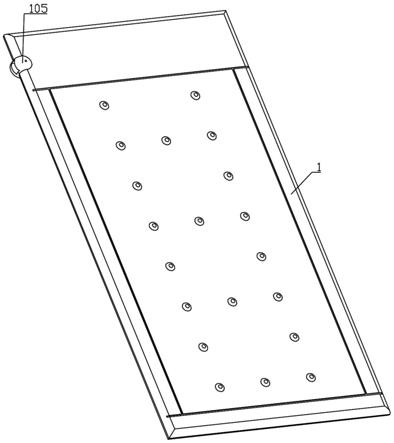

20.图1为本发明一种生命体征智能监测床垫及监测系统实施例的床垫的结构示意图;

21.图2为本发明一种生命体征智能监测床垫及监测系统实施例的床垫的剖面结构示意图;

22.图3为本发明一种生命体征智能监测床垫及监测系统实施例的线路框图;

23.主要元件符号说明如下:

24.床垫1、支撑层101、缓冲层102、传感光纤103、震动敏感薄膜104、连接端口105、增敏线106、主控模块2、发射器驱动模块201、信号放大模块202、光线发射器203、光线接收器204、高精度采样模块206、无线传输模块207、上位机208、外设209、电压控制模块2011、数字电位器2021、二级放大模块2022。

具体实施方式

25.为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发

明技术方案进一步说明。

26.如图1、图2、图3所示,本发明的一种生命体征智能监测系统,包括设于床垫1内部的主控模块2,主控模块2连接有发射器驱动模块201和信号放大模块202,发射器驱动模块201连接有光线发射器203,信号放大模块202连接有光线接收器204,光线发射器203与光线接收器204均与传感光纤103连接,信号放大模块202与主控模块2之间连接有高精度采样模块206,主控模块2连接有无线传输模块207,无线传输模块207连接有上位机208,主控模块2连接有外设209;

27.一种生命体征智能监测床垫,包括生命体征智能监测系统,还包括由封装套封装的床垫1,床垫1包括支撑层101,支撑层101上设有缓冲层102,缓冲层102上设有传感光纤103,传感光纤103上设有震动敏感薄膜104,床垫1设有与传感光纤103连接的连接端口105。

28.本实施案例中,在使用一种生命体征智能监测床垫及监测系统的时候,可将床垫1放置于普通床垫下,床垫1中支撑层101的设置能使得不论床垫1之下是何种材质,都可准确监测呼吸和心率信号,适用范围广,缓冲层102的设置在保证了缓冲效果的同时,使传感光纤103有足够的形变空间,避免传感光纤103受控件约束导致振动信号失真,当使用者躺在床垫1上时,生理的微弱运动作用于震动敏感薄膜104上,将由光线发射器203经传感光纤103后回到光线接收器204中的光纤微弯曲变形(当光纤的微扰、或者是光纤的弯曲程度大于它的直径时,光传输发生损耗,称为微弯曲),由于传感光纤103微弯曲损耗特性,使得传输的光强度发生变化,在信号放大模块202的效果下放大滤波处理送给主控模块2,算法处理后得出心率、呼吸率等生理参数,具体的采样方式为:初始阶段光纤发射器203配合发射器驱动模块201和信号放大模块202的放大后的数据为某一固定值,高精度采样模块206采集到原始数据送给主控模块2,主控模块2根据接收到交流信号的直流电压分量对发射器驱动模块201和信号放大模块202的数据进行调整后再送给光线接收器204,最终组成一个采集控制反馈环,将输出信号的直流分量稳定在合适的检测范围,在此范围内即为正常值,超出此范围即不正常,若再辅以算法进行精确的特征值提取,提取后通过计算就可得到呼吸率和心率及体动,就能获取准确的数值,并将值在上位机208和外设209上准确显示出来,达到监控目的。

29.优选支撑层101为硬质塑料板,缓冲层102为多孔海绵,震动敏感薄膜104为聚乙烯薄膜,这样的设计,硬质塑料板足够支撑上侧各层的同时,保证床垫1下方放置面的材质的软硬程度不会影响传感光纤103对振动信号的还原,从而保证装置在不同使用环境中的一致性,多孔海绵的选取使传感光纤103有足够的形变空间,避免传感光纤103受控件约束导致振动信号失真,聚乙烯薄膜厚度较低,易于振动信号的传递,实际上,也可根据具体情况考虑各层材质的选取。

30.优选传感光纤103与震动敏感薄膜104之间平行设有多条增敏线106,增敏线106为尼龙绳,增敏线106与传感光纤103正交排列,这样的设计,增敏线106能使震动敏感薄膜104与传感光纤103形成点接触,将振动信息均匀地传递到整个传感结构,避免震动敏感薄膜104与传感光纤103贴合不严而导致偏差,实际上,也可根据具体情况考虑增敏线的设置方式及材质选取。

31.优选主控模块2与发射器驱动模块201之间连接有电压控制模块2011,这样的设计,根据信号直流分量的大小来对电压进行调控以适配发射器驱动模块201,实际上,也可

根据具体情况考虑对电压进行调控的方式。

32.优选主控模块2与信号放大模块202之间连接有数字电位器2021,这样的设计,配合使用能实现信号放大模块202信号放大倍数的可控,实际上,也可根据具体情况考虑倍数控制的方式。

33.优选信号放大模块202连接有二级放大模块2022,二级放大模块2022与高精度采样模块206连接,这样的设计,加强信号放大效果,实际上,也可根据具体情况考虑加强信号的方式。

34.优选外设209为手机或计算机服务器,这样的设计,常见,易使用,实际上,也可根据具体情况考虑外设209的选取。

35.优选上位机208包括按键和led指示灯,这样的设计,易于控制和观察状态,实际上,也可根据具体情况考虑上位机208的功能选取。

36.上述实施例仅示例性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1