基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料的制作方法

1.本发明涉及抗菌材料技术领域,尤其涉及一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料。

背景技术:

2.外伤后创面外露伴感染是目前临床中最常见的并发症之一,也是创面治疗过程中不可回避的一个问题。感染后创面因局部血流灌注不足、营养不良及组织缺氧,使得创面长期难以愈合,如果出现深部感染,可能造成延期愈合或不愈合等后果,严重时可致肢体残废甚至危及生命。

3.细菌是引起创面感染的首要原因,细菌侵入创面后会粘附在创面,相互作用不断聚集形成细菌团块,随着细菌数量的累积而形成成熟稳定的生物膜。在生物膜形成后,细菌不断繁殖并分泌毒性因子从而影响炎性细胞的功能,导致创面愈合延迟。

4.目前临床上对于感染创面的治疗主要有手术清创、创面负压引流技术、抗生素、抗菌剂敷料等方法。手术类方法操作繁琐,过程中容易导致局部生物膜破坏,大量细菌释放,具有导致炎症急性发作或感染向深部侵袭的风险。抗生素的使用是杀灭细菌的重要手段,但由于细菌生物膜中胞外基质的物理保护作用以及细菌耐药性的增强,使得抗生素的杀菌作用大打折扣。此外,银离子等抗菌剂敷料确实可以有效杀灭和破坏生物膜,杀灭创面细菌,但其对组织的细胞毒性仍存在争议,特别是杀灭的细菌碎片进入人体组织,会加重创面炎症,也是创面愈合的不利因素。因此,如果能够提供一种可以对细胞进行有效粘附,从而防止其向人体细胞扩散的材料,则能有效解决上述问题,而且此种抗感染模式清洁无污染。但是现有技术对此种粘附性创面敷料的研究还较少,粘附抗感染效果也有待提高。

5.有鉴于此,有必要设计一种改进的基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,从而有效的解决上述问题。

技术实现要素:

6.为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,包括表面包含聚烯烃微米级多孔膜,且不包含任何杀菌剂。本发明通过多孔膜自身表面能及多孔膜结构与细菌表面能的适配性,制备得到了对创面细菌具备高效粘附的多孔膜,从而实现细菌的抗感染和创面的防黏连效果,生产成本低,便于推广应用。

7.为实现上述发明目的,本发明提供了一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,包括微米级多孔膜,所述微米级多孔膜表面包含聚烯烃,且不包含任何杀菌剂;所述微米级多孔膜通过自身表面能及多孔膜结构与细菌表面能的适配性,对创面的细菌形成非特异性粘附,实现细菌的抗感染和创面的防黏连。

8.作为本发明的进一步改进,所述微米级多孔膜表面的聚烯烃通过在微米级多孔膜基底表面接枝或涂覆实现复合,或者通过聚烯烃纺丝直接得到微米级聚烯烃多孔纤维膜。

9.作为本发明的进一步改进,所述微米级多孔膜基底为微米级多孔纤维膜基底。

10.作为本发明的进一步改进,所述聚烯烃为聚乙烯、聚丙烯或聚甲基戊烯中的一种或几种。

11.作为本发明的进一步改进,所述微米级多孔膜孔径为1~10μm。。

12.作为本发明的进一步改进,所述微米级多孔纤维膜基底以及所述微米级聚烯烃多孔纤维膜的纤维直径为0.1~15μm。

13.作为本发明的进一步改进,所述微米级聚烯烃多孔纤维膜的制备方法包括:配制质量分数为1%~7%的聚烯烃纺丝液,然后进行静电纺丝,铝箔纸接收得到微米级聚烯烃多孔纤维膜;其中,所述聚烯烃纺丝液的溶剂包括环己烷和n,n二甲基甲酰胺。

14.作为本发明的进一步改进,所述聚烯烃纺丝液的溶剂还包括丙酮。

15.作为本发明的进一步改进,所述纺丝液中,所述环己烷、n,n二甲基甲酰胺和丙酮的质量含量分别为70%

‑

80%、10%

‑

20%和0%

‑

20%。

16.作为本发明的进一步改进,所述静电纺丝的挤出速度为1ml/h~7ml/h;纤维接收距离为8~12cm;电压为+18kv~+20kv,-1kv~-3kv;纺丝温度为45℃~60℃。

17.本发明的有益效果是:

18.1.本发明提供的基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,为表面包含聚烯烃的微米级多孔膜材料,且无需添加任何杀菌剂。如此操作,利用微米级多孔膜自身的表面能以及多孔膜结构与细菌的表面能形成良好的适配性,从而对创面的细菌形成非特异性粘附,防止细菌向创面组织渗透,实现细菌的抗感染和创面的防黏连。当选用聚4

‑

甲基

‑1‑

戊烯微米级多孔纤维膜时,抗感染和创面的防黏连效果最优,且优于市面相似敷料的效果。

19.2.本发明提供的基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,由于是利用微米级多孔膜材料自身的细菌粘附性能粘附创面细菌,通过换药手段可转移清除创面细菌,降低创面细菌浓度,进而降低创面发生感染的风险。因此,相比于一般抗感染敷料,无需添加任何抗菌成分,且本发明敷料自身生物相容性好,所以不会对创面产生任何负面影响而抑制其恢复,打破了抗菌敷料固有的抗菌思路,通过对多孔膜材料的材质及表面组织结构进行针对性的选择和设计,就能够实现高效抗感染和防黏连效果。

20.3.本发明提供的基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,通过静电纺丝法可直接制备出微米级聚烯烃多孔纤维膜或纺丝得到纤维后再织造得到纤维膜,即得到所需抗感染敷料,无需后处理和添加任何杀菌剂。因此,制备方法简单,生产成本低,抗感染效果优良,便于推广应用。

附图说明

21.图1为实施例1制备的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯多孔纤维膜在不同放大倍数下的扫描电镜图;

22.图2为实施例1

‑

8制得的抗感染敷料的细菌黏附性能数据;

23.图3中a、b、c、d组分别为细菌感染组(无治疗)、感染治疗组(对比例1 抗感染敷料)、感染治疗组(实施例1抗感染敷料)和空白对照组(无感染)的大鼠感染创面治疗愈合过程图;

24.图4中a、b、c、d组分别为细菌感染组(无治疗)、感染治疗组(对比例1 抗感染敷

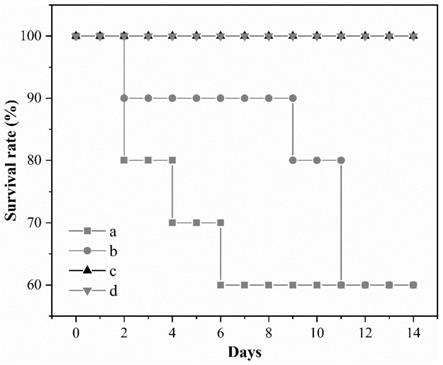

料)、感染治疗组(实施例1抗感染敷料)和空白对照组(无感染)大鼠感染创面治疗过程中大鼠的存活率。

具体实施方式

25.为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合具体实施例对本发明进行详细描述。

26.在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在具体实施例中仅仅示出了与本发明的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。

27.另外,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

28.本发明提供的一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,包括微米级多孔膜,所述微米级多孔膜表面包含聚烯烃,且不包含任何杀菌剂;所述微米级多孔膜通过自身表面能及多孔膜结构与细菌表面能的适配性,对创面的细菌形成非特异性粘附,实现细菌的抗感染和创面的防黏连。本发明研究表明,制备表面包含聚烯烃的微米级多孔膜,可直接用于创面细菌抗感染,相比现有技术,无需添加杀菌剂,依靠表面聚烯烃对细菌的粘附,防止其向创面细胞的渗入;而且不会发生由于杀菌剂将细菌杀死,产生的细菌碎片的蓄积会加重创面的炎症,也会延迟创面的愈合。因此,本发明打破了抗菌敷料固有的抗菌思路,仅通过对敷料的组织结构和表面能进行选择和调控,就能够实现创面细菌的抗感染,尤其适用于创口前期抗感染,细菌浓度不高的状况,使用时可及时更换敷料,以提高细菌粘附效率。通过换药手段转移和清除创面细菌,降低创面细菌浓度,进而降低创面发生感染的风险。此外,该产品也具有优异的防黏连效果,可以有效防止在换药过程中对创面的二次损伤,显著的促进创面的愈合状态。

29.所述微米级多孔膜表面的聚烯烃通过在微米级多孔膜基底表面接枝或涂覆实现复合(例如先制备微米级多孔膜基底,微米级多孔膜基底为微米级多孔纤维膜基底;然后在其表面通过化学改性或物理涂覆,复合一层聚烯烃材料),或者通过聚烯烃纺丝直接得到微米级聚烯烃多孔纤维膜。微米级聚烯烃多孔纤维膜通过自身表面能及纤维膜组织结构与细菌表面能的适配性,对创面的细菌形成非特异性粘附,实现细菌的抗感染和创面的防黏连。

30.所述聚烯烃为聚乙烯、聚丙烯或聚4

‑

甲基

‑1‑

戊烯中的一种或几种,优选包含聚4

‑

甲基

‑1‑

戊烯,例如为聚4

‑

甲基

‑1‑

戊烯与聚乙烯或聚丙烯的混合物,聚4

‑ꢀ

甲基

‑1‑

戊烯的质量含量为30%

‑

100%,优选为50%

‑

100%,更优选为80%

‑

100%。本发明研究表明,包含聚4

‑

甲基

‑1‑

戊烯的纤维多孔膜对细菌具有优异的粘附性,且生物相容性好,不易黏连创面组织,因此作为创面敷料,抗感染效果显著,优于市面相似敷料的效果。可见,本发明通过对多孔膜的材质及表面组织结构进行针对性的选择和设计,就能够实现高效抗感染和防黏连效果。

31.所述微米级聚烯烃多孔纤维膜的纤维直径为0.1~15μm,孔径为1~10μm。本发明研究结果表明,在此种参数条件下,对细菌的粘附效果和组织防黏连效果最优。所述微米级

聚烯烃多孔纤维膜的厚度为0.1~1mm。

32.所述微米级聚烯烃多孔纤维膜的制备方法包括:配制质量分数为1%~7%的聚烯烃纺丝液,然后进行静电纺丝,铝箔纸接收得到微米级聚烯烃多孔纤维膜;其中,所述聚烯烃纺丝液的溶剂包括环己烷和n,n二甲基甲酰胺。

33.所述聚烯烃纺丝液的溶剂还包括丙酮。所述纺丝液中,所述环己烷、n,n二甲基甲酰胺和丙酮的质量含量分别为70%

‑

80%、10%

‑

20%和0%

‑

20%。环己烷与 n,n二甲基甲酰胺、丙酮质量比为4:1:1~1:1:1之间。

34.所述静电纺丝的挤出速度为1ml/h~7ml/h;纤维接收距离为8~12cm;电压为+18~+20kv,-1~-3kv;纺丝温度为45℃~60℃。

35.具体地,微米级聚甲基戊烯纤维多孔膜的制备方法包括:

36.(1)聚烯烃母粒在60℃烘干8h,以除去表面自由水;

37.(2)聚烯烃溶液的制备:

38.按如下质量百分比:

[0039][0040]

将溶剂混合均匀,然后将(1)步干燥的聚烯烃母粒加入混合溶剂中,在加热条件下磁力搅拌使聚烯烃母粒溶解;聚烯烃母粒溶解时间为6~8h,溶解温度为45~60℃。

[0041]

(3)将所述静电纺丝溶液在静电纺丝设备上进行纺丝,收集微米纤维得到抗感染创面敷料。

[0042]

本发明制备的微米级聚烯烃多孔纤维膜的强力在2~10mpa之间,断裂伸长率为25%~85%;抗粘附性能相比对比例1凡士林纱布更优异,其模拟创面单位面积剥离力比凡士林纱布低0.15n左右。

[0043]

实施例1

[0044]

本实施例提供一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料的制备方法,包括如下步骤:

[0045]

(1)材料预处理:将聚4

‑

甲基1

‑

戊烯60℃烘干4h,除去表面水分;

[0046]

(2)纺丝溶液配置:将质量分数比为80%:20%的环己烷、n,n二甲基甲酰胺混合为二元溶剂,再将质量分数为3%的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯加入混合溶剂中,60℃磁力搅拌8h至其溶解。

[0047]

(3)静电纺丝:将纺丝液加入注射器中,在45℃条件下纺丝。设置挤出速度1.086ml/h,接收距离20cm,电压+20kv,-3kv,22g针头,铝箔纸接收纤维膜。

[0048]

请参阅图1所示,本实施例制得的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯纤维膜的平均孔径约为 2.33μm,纤维直径为0.5μm。

[0049]

实施例2

‑3[0050]

实施例2

‑

3提供的一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料的制备方

法,与实施例1相比,不同之处在于,步骤(2)中的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯分别替换为聚乙烯和聚丙烯。其他与实施例1大致相同,在此不再赘述。

[0051]

实施例4

[0052]

实施例4提供的一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料的制备方法,与实施例1相比,不同之处在于,步骤(2)中的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯替换为2%的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯和1%的聚乙烯。其他与实施例1大致相同,在此不再赘述。

[0053]

实施例5

‑8[0054]

实施例5

‑

8提供的基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料的制备方法,与实施例1相比,不同之处在于,改变步骤(2)中聚甲基戊烯的质量分数,依次为4%、5%、6%、7%。其他与实施例1大致相同,在此不再赘述。

[0055]

表1实施例1、5

‑

8的纤维膜参数及性能测试结果

[0056][0057]

从表1可以看出,实施例1及5

‑

8是由不同质量分数的聚4

‑

甲基1

‑

戊烯制备得到纤维敷料,因此具有不同纤维直径及孔径。当纤维直径过大时,聚4

‑

甲基 1

‑

戊烯纤维膜对细菌的粘附能力显著降低,创面防黏连性效果也变差(黏附力变大),这可能是因为在聚4

‑

甲基1

‑

戊烯基底材料下,搭配合适的纤维直径和孔径,能够与细菌直径及人体组织细胞直径形成良好的适配性,从而能够在保证对细菌细胞高粘附的情况下,显著降低对人体组织细胞的黏连。

[0058]

对比例1

[0059]

一种基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,以醋酸酯纤维面料为基底,表面浸渍有疏水性的二烷基氨基甲酰氯。

[0060]

请参阅图2所示,为对比例1、实施例1

‑

8制得的抗感染敷料的细菌黏附性能(图中e.coli为大肠杆菌,saureus为金黄色葡萄球菌)所示,图中a为对比例1抗感染敷料、b

‑

i分别对应为实施例1

‑

8。可以看出,实施例1的细菌粘附率最高。由b、f

‑

h可看出,聚4

‑

甲基1

‑

戊烯制备的抗感染敷料细菌粘附性高于聚乙烯和聚丙烯。

[0061]

请参阅图3所示,图中a为四组大鼠感染创面治疗愈合过程图,初始感染状况是将约300万个细菌涂覆在大鼠创面部位,继续饲养1天后造出细菌感染模型。其中a组为细菌感染组(无治疗)、b组为感染治疗组(对比例1抗感染敷料)、c组为感染治疗组(本抗感染敷料)、d组为空白对照组(无感染)。可以看出空白对照组d的创面愈合时间最快,其次是本抗感染敷料治疗组c、对比例 1抗感染敷料治疗组b、无治疗感染组a,说明本抗感染敷料可以有效促进感染创面愈合,且效果优于对比例1抗感染敷料。

[0062]

图中b为本抗感染敷料与几款对比例1敷料模拟创面剥离强度测试(ⅰ:本抗感染敷料;ⅱ:凡士林纱布(是在普通纱布上涂凡士林得到,是目前市场上最常用的放创面黏连的纱布,也称油纱);ⅲ:对比例1抗感染敷料;ⅳ:普通棉质纱布片),其单位面积剥离力大小分别为0.146n、0.323n、1.871n、2.857n,可以看出,本抗感染敷料易从创面剥离,避免更换敷料时造成创面二次损伤。

[0063]

如图4为四组大鼠感染创面治疗过程中大鼠的存活率。其中a组为细菌感染组(无治疗)、b组为感染治疗组(对比例1抗感染敷料)、c组为感染治疗组 (本抗感染敷料)、d组为空白对照组(无感染)。可以看出,普通感染组在6天时存活率仅60%,对比例1感染敷料治疗组存活率在第11天时仅60%,而本敷料治疗组与空白对照组存活率直至14天创面愈合时仍为100%,本敷料治疗效果明显.

[0064]

综上所述,本发明提供的基于细菌非特异性粘附的抗感染防黏连创面敷料,为表面包含聚烯烃的微米级多孔膜材料,且无需添加任何杀菌剂。如此操作,利用微米级多孔膜自身的表面能以及多孔膜结构与细菌的表面能形成良好的适配性,从而对创面的细菌形成非特异性粘附,防止细菌向创面组织渗透,实现细菌的抗感染和创面的防黏连。因此,相比于一般抗感染敷料,无需添加任何抗菌成分,且本发明敷料自身生物相容性好,所以不会对创面产生任何负面影响而抑制其恢复,打破了抗菌敷料固有的抗菌思路,通过对多孔膜材料的材质及表面组织结构进行针对性的选择和设计,就能够实现高效抗感染和防黏连效果。

[0065]

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1