一种婴幼儿颅内出血固定引导引流装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种婴幼儿颅内出血固定引导引流装置及制备,属于医学器材技术领域。

背景技术:

2.婴幼儿发生脑内出血或脑室系统出血的时候,采用体外穿刺微创手术将出血引流至体外是临床经常采用的方式。医生在临床实际工作时会参照患儿的ct图像,按照经验在体外皮肤标记穿刺点,将引流管穿刺到出血部位进行引流。这种手术方式在实际穿刺的时候凭医生经验按照ct图像进行的盲穿,这就在穿刺角度和深度等方面不可控,造成引流效果不佳或失败,因患儿无意识或者不能配合治疗,也可能造成引流管固定不牢脱落等问题。

技术实现要素:

3.本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的不足,而提供一种婴幼儿颅内出血固定引导引流装置,从而解决患儿脑出血穿刺精度不高、体表定位不精确以及患儿不配合造成穿刺失败和引流管脱落等问题。

4.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案(本实用新型中对于方向“左、右、前、后”的描述,指的是正视且面对装置时,我们的左边、右边、头顶方向和下颌方向):

5.本实用新型的目的之一是提供一种婴幼儿颅内出血固定引导引流装置,主体为与患儿头部形状相同的外壳,外壳安装在微调装置上,微调装置平放在患儿病床上,其特征在于:

6.所述的外壳,内部中空且能够容纳患儿的头部,包括由壳体结合装置结合且固定在一起的上壳体和下壳体;所述的壳体结合装置,位于外壳的左右两侧且位置与患儿的耳部位置相对应;所述的上壳体,在其上表面分布有与患儿眼部、鼻部、口部形状相同且位置相对应的器官镂空;所述的下壳体,内表面与患儿后脑相接触,外表面与后脑对应的位置固定在微调装置上;所述的外壳,在其外表面设置有与患儿前囟后囟形状相同且位置相对应的骨边缘镂空;

7.所述的微调装置,整体成长方体或者正方体形状;在微调装置的上表面挖设有一个弧形的凹槽,凹槽的两条弧形边贯穿微调装置的前侧壁和后侧壁、直边与上表面的左棱边/右棱边平行;所述的凹槽,内部配设一块弧形板形状的调整板,调整板的直边与上表面的左棱边/右棱边平行、两条弧形边不超出凹槽的弧形边;所述的下壳体,外表面与后脑对应的位置安装在所述的调整板的内弧面上,且外壳外表面与患儿头顶对应的外置靠近微调装置的前侧壁;在微调装置的上表面靠近其左棱边和右棱边的位置分别设置有两条相互平行且相互对称的卡槽,调整板的两条直边能够沿着卡槽滑行,调整板滑行从而带动外壳滑行进行体位的微调;

8.所述的外壳,在其外表面上开设有一个或数个通孔,在通孔的轴线方向安装有圆柱形的导柱,导柱由上底至下底贯穿设置有一个圆柱形的导孔,导孔的中心与通孔的中心

位于同一轴线上;所述的导孔配设有穿刺针导管,穿刺针导管贯穿导孔后插入通孔内;所述的导柱,下底固定有导板,导板通过固定装置固定在外壳的外表面上。

9.上述技术方案中,所述的壳体结合装置,包括螺栓和与之相匹配的螺母;所述的螺栓为四个,外壳左右两侧各设置两个;每个螺栓一分为二,二分之一固定在上壳体的外表面边缘、二分之一固定在下壳体的外表面边缘,对齐形成一个整体的螺栓后通过螺母旋转固定起来。

10.上述技术方案中,所述的微调装置配设有固定器,固定器包括螺丝i和与之相匹配的螺孔i;微调装置被凹槽贯穿的前侧壁向上固定有一块挡板,挡板贯穿设置有所述的螺孔i,调整板的一个弧形边上也设置有所述的螺孔i,挡板上的螺孔i和调整板上的螺孔i的形状、大小完全相同且位置相互对称,微调完成后将挡板和调整板上的螺孔i对齐后通过螺丝i固定从而顶住调整板达到固定的目的。

11.上述技术方案中,所述的挡板为弧形板形状,位于前方的弧形边与微调装置的前侧壁齐平、位于后方的弧形边位于凹槽内,两条直边分别与微调装置左棱边、右棱边齐平;所述的挡板,厚度与调整板的厚度相同,宽度小于或者等于螺丝长度的二分之一,弧形边上设置螺孔i。

12.上述技术方案中,所述的导板,包括位于中央的圆形板和位于圆形板两侧的相互对称的固定板;圆形板的中央挖设有一个圆形的孔洞,孔洞的内径等于导柱的外径,导柱下底的外缘与孔洞的内缘固定在一起。

13.上述技术方案中,固定板的上表面贯穿设置有螺孔ii,外壳的外表面上也设置有螺孔ii且不贯穿外壳,固定板上的螺孔ii和外壳上的螺孔ii的形状、大小完全相同且位置相互对称,将固定板上的螺孔ii和外壳上的螺孔ii对其后通过固定装置旋转固定;所述的固定装置为螺丝ii。

14.上述技术方案中,所述的外壳,厚度为2

‑

3mm,材质为光敏树脂,通过sla光敏树脂3d打印机进行打印后得到。

15.上述技术方案中,所述的微调装置,材质为光敏树脂,通过sla光敏树脂3d打印机进行打印后得到。

16.上述技术方案中,所述的圆形板直径为15mm、厚度为3mm。

17.上述技术方案中,所述的通孔,直径为10mm。

18.上述技术方案中,所述的导柱,直径为5mm。

19.本实用新型的目的之二是提供一种上述的婴幼儿颅内出血固定引导引流装置的制备方法,包括以下步骤:

20.(1)扫描和建模:将脑出血的患儿的体位按照手术时的位置进行摆放,设定患儿的颅骨、脑内和脑室系统内的血肿、脑室系统脑脊液和皮肤软组织的ct值范围,对患儿进行全颅ct扫描,将各组织扫描生成的数据按照格式图像的格式导入到医学三维建模软件中,各组织在ct扫描的中的ct值范围各不相同,基于该原理通过提取不同组织ct值范围获得的选区进行建模,通过在每一二维薄层图像上按照以上ct值范围进行提取形成的选区,按照层厚顺序进行三维立体组合得到三维立体的皮肤模型、颅骨模型、血肿模型、脑系统模型以及包含皮肤、颅骨、血肿、脑系统的全颅模型;

21.(2)生成外壳:在医学三维建模软件中提取皮肤模型的外表面,通过偏移功能将皮

肤模型的外表面向外加厚2

‑

3mm,从而形成外壳,本实用新型装置中,外壳的生成是根据不同患儿的实际ct扫描数据个性化制作的;在医学三维建模软件中提取皮肤模型中双眼、鼻部、口部的形状将其投影到外壳上进行镂空从而形成器官镂空;婴幼儿颅骨还未愈合,在医学三维建模软件中提取颅骨模型中未愈合的前囟门和后卤门的形状将其投影到外壳上进行镂空从而形成骨边缘镂空,作为术中定位辅助线使用,便于术中定位或进行透皮穿刺等其他操作;此时形成的外壳具有器官镂空和骨边缘镂空,在医学三维建模软件中在该外壳的左右两侧相当于耳部的位置分别设计两个具有外螺纹的螺栓,螺栓配设有具有内螺纹的螺母,将外壳沿着头顶、耳部至下颌一分为二从而形成上壳体和下壳体,上壳体和下壳体分别具有螺栓的二分之一;上壳体和下壳体上的螺栓对齐后能够通过螺母旋紧形成整体的外壳;

22.(3)生成穿刺和引导引流装置:在医学三维建模软件中通过四分格界面同时显示患儿的水平位、冠状位、矢状位的全颅模型以及整体的全颅模型,通过结合上述四种模型进行调整,观察并寻找能通过头皮且避开颅骨和重要脑组织结构的位置,在这些位置设计能通过头皮到颅内血肿或者脑室出血的穿刺针导管;以穿刺针导管为轴心在步骤(2)生成的外壳上进行镂空形成圆形的通孔,用于暴露穿刺区域的皮肤范围;以通孔的圆心为轴心设计一个圆柱形的竖直设置的导柱,导柱具有内腔,用于穿刺针导管的穿刺,导柱内腔的内径与穿刺针导管的直径相同;以导柱为轴心,在导柱下底向外延伸且加厚形成圆形的圆形板,圆形板的左右两侧分别设计一个具有螺孔ii的固定板;设计作为固定装置的螺丝ii,螺丝ii能够通过固定板将导柱固定在外壳上;设计完毕后,除了下壳体外,其他零部件均利用3d打印机打印出来;

23.(4)微调及固定:在医学三维建模软件中设计一个整体呈长方体形状的固定底座作为微调装置的主体:在固定底座的上表面设计一个弧形的凹槽,凹槽的两条弧形边贯穿微调装置的前侧壁和后侧壁、直边与上表面的左棱边/右棱边平行;在固定底座的上表面靠近其左棱边和右棱边的位置分别设置两条相互平行且相互对称的卡槽,卡槽紧邻凹槽直边且位于凹槽直边的外侧;在固定底座的前侧壁上设计一块挡板,挡板设计有螺孔i;设计一块与凹槽相匹配的弧形板形状的调整板,调整板的直边与上表面的左棱边/右棱边平行、且两条弧形边不超出凹槽的弧形边,调整板的两条直边能够沿着卡槽滑行,调整板靠近前侧壁的弧形边上设计有螺孔i,位置与挡板的螺孔i向对应;在医学三维建模软件中,将下壳体的外表面与弧形调整板的内表面结合在一起然后将其利用3d打印机打印出来,再将设计有凹槽和卡槽的固定底座利用3d打印机打印出来,将与下壳体结合在一起的弧形调整板插入固定底座的凹槽中,调整板在卡槽内滑行从而带动下壳体滑行进行体位的微调,待体位调整完毕后,将螺丝i作为固定器,对齐调整板和挡板的螺孔i,通过锁紧螺丝i顶住调整板将其固定在固定底座上;然后将外壳的其他零部件进行组装,得到所述的婴幼儿颅内出血固定引导引流装置。

24.上述技术方案中,步骤(1)中,患儿颅骨的ct值范围设定在180~2388hu之间(婴幼儿颅骨的含钙量没有成人高,成人颅骨ct范围在226~2388hu之间),脑内和脑室系统内的血肿的ct值范围设定在50~120hu之间,脑室系统脑脊液的ct值范围设定在

‑

5~5hu之间,皮肤软组织的ct值范围设定在

‑

202~2388hu之间。

25.上述技术方案中,步骤(1)中,进行全颅ct扫描时,扫描层厚不超过1mm,扫描方式

为螺旋扫描,扫描的fov(扫描野)≤24cm,重建格式图像的方式为标准或者软组织重建,得扫描生成的数据按照dicom3.0的格式图像导入到医学三维建模软件中。

26.上述技术方案中,步骤(3)中,所述的通孔,直径为10mm;所述的导柱,直径为5mm;所述的圆形板直径为15mm、厚度为3mm。

27.上述技术方案中,步骤(4)中,所述的挡板为弧形板形状,挡板位于前方的弧形边与固定底座的前侧壁齐平、位于后方的弧形边位于凹槽内,两条直边分别与固定底座左棱边、右棱边齐平;挡板贯穿设置有螺孔i,调整板的一个弧形边上也设置有螺孔i,挡板上的螺孔i和调整板上的螺孔i的形状、大小完全相同且位置相互对称,微调完成后将挡板和调整板上的螺孔i对齐后锁紧螺丝i从而顶住调整板达到固定的目的。

28.本实用新型的目的之三是提供一种上述的婴幼儿颅内出血固定引导引流装置的使用方法,包括以下步骤:

29.①

除了下壳体外,将带有穿刺和引导引流装置的每一个零部件均利用3d打印机打印出来,然后将与下壳体结合在一起的调整板以及微调装置的其他零部件利用3d打印机打印出来;对所有零部件进行低温等离子消毒;

30.②

将下壳体与微调装置的调整板组装好后置于病床的床面上,并按照手术要求将体位角度调整且固定好;

31.③

将患儿的头部按照手术要求的体位角度放入下壳体内,对患儿头顶皮肤进行消毒,然后将上壳体、下壳体对应位置的螺栓对其后通过螺母固定起来;

32.④

利用导板和固定装置将导柱固定在外壳的外表面上,导柱的导孔和外壳的通孔的圆心位于同一轴线上;

33.⑤

将穿刺针导管通过导孔限制的方向进行穿刺,深度按照手术设计时测算的距离,到达指定深度后有积血流出,穿刺成功,置入引流管。

34.上述技术方案中,如果不需要导板辅助穿刺针导管,可以将其去除,利用外壳和微调装置固定患儿体位和头部,保持最佳引流体位,防止穿刺针导管脱落。

35.本实用新型与现有技术相比,进行患儿脑内血肿引流具有以下技术效果:

36.(1)采用本实用新型装置提高了穿刺的精确度,之前都是按照ct图像大体的方位进行盲穿,不能穿刺到位的几率很高,重复穿刺会增加患儿脑损伤,而利用患儿ct数据进行三维立体定位设计的导板可以按照医生要求完美的避开比较重要的脑功能区和结构,按照导板针道的角度完美的引导穿刺针到达引流部位;

37.(2)依托患儿ct数据设计的固定外壳和可调式体位固定器可以将患儿头部非常适合的固定到外壳中,并通过调整体位固定装置的角度使患者的体位保持在医生设计好的理想的引流体位,避免了患者无意识的活动造成引流管的脱出和体位的不固定。

附图说明

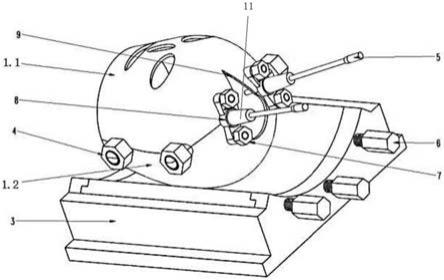

38.图1为本实用新型中婴幼儿颅内出血固定引导引流装置的整体结构示意图;

39.图2为本实用新型中装置的上视图;

40.图3为本实用新型中装置的下视图;

41.图4为本实用新型中装置微调装置的示意图;

42.图5为本实用新型中装置整体结构的分解图;

43.图6为本实用新型中装置的导板、导柱、固定装置、固定器的分解图;

44.图7为本实用新型中装置的上壳体、固定器、导板及固定装置的分解图;

45.图8为本实用新型中装置的下壳体、固定器及固定底座的分解图;

46.其中:1为外壳(1.1为上壳体、1.2为下壳体),2为导孔,3为微调装置,4为壳体结合装置,5为穿刺针导管,6为固定器,7为固定装置,8为导板,9为骨边缘镂空,10为通孔;11为导柱。

具体实施方式

47.以下对本实用新型技术方案的具体实施方式详细描述,但本实用新型并不限于以下描述内容:

48.本实用新型首先提供一种婴幼儿颅内出血固定引导引流装置,主体为与患儿头部形状相同的外壳1,外壳安装在微调装置3上,微调装置平放在患儿病床上,如图1

‑

8所示:

49.所述的外壳,内部中空且能够容纳患儿的头部,包括由壳体结合装置4结合且固定在一起的上壳体1.1和下壳体1.2;所述的壳体结合装置,位于外壳的左右两侧且位置与患儿的耳部位置相对应;所述的上壳体,在其上表面分布有与患儿眼部、鼻部、口部形状相同且位置相对应的器官镂空;所述的下壳体,内表面与患儿后脑相接触,外表面与后脑对应的位置固定在微调装置3上;所述的外壳,在其外表面设置有与患儿前囟后囟形状相同且位置相对应的骨边缘镂空9;

50.所述的微调装置3,整体成长方体或者正方体形状;在微调装置的上表面挖设有一个弧形的凹槽,凹槽的两条弧形边贯穿微调装置的前侧壁和后侧壁、直边与上表面的左棱边/右棱边平行;所述的凹槽,内部配设一块弧形板形状的调整板,调整板的直边与上表面的左棱边/右棱边平行、两条弧形边不超出凹槽的弧形边;所述的下壳体,外表面与后脑对应的位置安装在所述的调整板的内弧面上,且外壳外表面与患儿头顶对应的外置靠近微调装置的前侧壁;在微调装置的上表面靠近其左棱边和右棱边的位置分别设置有两条相互平行且相互对称的卡槽,调整板的两条直边能够沿着卡槽滑行,调整板滑行从而带动外壳滑行进行体位的微调;

51.所述的外壳,在其外表面上开设有一个或数个通孔10,在通孔的轴线方向安装有圆柱形的导柱11,导柱由上底至下底贯穿设置有一个圆柱形的导孔2,导孔的中心与通孔的中心位于同一轴线上;所述的导孔配设有穿刺针导管5,穿刺针导管贯穿导孔后插入通孔内;所述的导柱,下底固定有导板8,导板通过固定装置7固定在外壳的外表面上。

52.本实用新型中,所述的壳体结合装置4,包括螺栓和与之相匹配的螺母;所述的螺栓为四个,外壳左右两侧各设置两个;每个螺栓一分为二,二分之一固定在上壳体的外表面边缘、二分之一固定在下壳体的外表面边缘,对齐形成一个整体的螺栓后通过螺母旋转固定起来。

53.本实用新型中,所述的微调装置配设有固定器6,固定器包括螺丝i和与之相匹配的螺孔i;微调装置被凹槽贯穿的前侧壁向上固定有一块挡板,挡板贯穿设置有所述的螺孔i,调整板的一个弧形边上也设置有所述的螺孔i,挡板上的螺孔i和调整板上的螺孔i的形状、大小完全相同且位置相互对称,微调完成后将挡板和调整板上的螺孔i对齐后通过螺丝i固定从而顶住调整板达到固定的目的。

54.本实用新型中,所述的挡板为弧形板形状,位于前方的弧形边与微调装置的前侧壁齐平、位于后方的弧形边位于凹槽内,两条直边分别与微调装置左棱边、右棱边齐平;所述的挡板,厚度与调整板的厚度相同,宽度小于或者等于螺丝长度的二分之一,弧形边上设置螺孔i。

55.本实用新型中,所述的导板,包括位于中央的圆形板和位于圆形板两侧的相互对称的固定板;圆形板的中央挖设有一个圆形的孔洞,孔洞的内径等于导柱的外径,导柱下底的外缘与孔洞的内缘固定在一起;固定板的上表面贯穿设置有螺孔ii,外壳的外表面上也设置有螺孔ii且不贯穿外壳,固定板上的螺孔ii和外壳上的螺孔ii的形状、大小完全相同且位置相互对称,将固定板上的螺孔ii和外壳上的螺孔ii对其后通过固定装置旋转固定;所述的固定装置为螺丝ii。

56.本实用新型的装置是通过下述方法制备后得到的:

57.(1)扫描和建模:将脑出血的患儿的体位按照手术时的位置进行摆放,设定患儿的颅骨、脑内和脑室系统内的血肿、脑室系统脑脊液和皮肤软组织的ct值范围,对患儿进行全颅ct扫描,将各组织扫描生成的数据按照格式图像的格式导入到医学三维建模软件中,各组织在ct扫描的中的ct值范围各不相同,基于该原理通过提取不同组织ct值范围获得的选区进行建模,通过在每一二维薄层图像上按照以上ct值范围进行提取形成的选区,按照层厚顺序进行三维立体组合得到三维立体的皮肤模型、颅骨模型、血肿模型、脑系统模型以及包含皮肤、颅骨、血肿、脑系统的全颅模型;

58.患儿颅骨的ct值范围设定在180~2388hu之间(婴幼儿颅骨的含钙量没有成人高,成人颅骨ct范围在226~2388hu之间),脑内和脑室系统内的血肿的ct值范围设定在50~120hu之间,脑室系统脑脊液的ct值范围设定在

‑

5~5hu之间,皮肤软组织的ct值范围设定在

‑

202~2388hu之间;

59.进行全颅ct扫描时,扫描层厚不超过1mm,扫描方式为螺旋扫描,扫描的fov(扫描野)≤24cm,重建格式图像的方式为标准或者软组织重建,得扫描生成的数据按照dicom3.0的格式图像导入到医学三维建模软件中;

60.(2)生成外壳:在医学三维建模软件中提取皮肤模型的外表面,通过偏移功能将皮肤模型的外表面向外加厚2

‑

3mm,从而形成外壳1,本实用新型装置中,外壳的生成是根据不同患儿的实际ct扫描数据个性化制作的;在医学三维建模软件中提取皮肤模型中双眼、鼻部、口部的形状将其投影到外壳上进行镂空从而形成器官镂空;婴幼儿颅骨还未愈合,在医学三维建模软件中提取颅骨模型中未愈合的前囟门和后卤门的形状将其投影到外壳上进行镂空从而形成骨边缘镂空9,作为术中定位辅助线使用,便于术中定位或进行透皮穿刺等其他操作;此时形成的外壳具有器官镂空和骨边缘镂空,在医学三维建模软件中在该外壳的左右两侧相当于耳部的位置分别设计两个具有外螺纹的螺栓,螺栓配设有具有内螺纹的螺母,将外壳沿着头顶、耳部至下颌一分为二从而形成上壳体和下壳体,上壳体和下壳体分别具有螺栓的二分之一;上壳体和下壳体上的螺栓对齐后能够通过螺母旋紧形成整体的外壳;

61.(3)生成穿刺和引导引流装置:在医学三维建模软件中通过四分格界面同时显示患儿的水平位、冠状位、矢状位的全颅模型以及整体的全颅模型,通过结合上述四种模型进行调整,观察并寻找能通过头皮且避开颅骨和重要脑组织结构的位置,在这些位置设计能

通过头皮到颅内血肿或者脑室出血的穿刺针导管5;以穿刺针导管为轴心在步骤(2)生成的外壳上进行镂空形成圆形的通孔10,用于暴露穿刺区域的皮肤范围;以通孔的圆心为轴心设计一个圆柱形的竖直设置的导柱11,导柱具有内腔,用于穿刺针导管的穿刺,导柱内腔的内径与穿刺针导管的直径相同;以导柱为轴心,在导柱下底向外延伸且加厚形成圆形的圆形板,圆形板的左右两侧分别设计一个具有螺孔ii的固定板;设计作为固定装置7的螺丝ii,螺丝ii能够通过固定板将导柱固定在外壳上;设计完毕后,除了下壳体外,其他零部件均利用3d打印机打印出来;

62.(4)微调及固定:在医学三维建模软件中设计一个整体呈长方体形状的固定底座作为微调装置3的主体:在固定底座的上表面设计一个弧形的凹槽,凹槽的两条弧形边贯穿微调装置的前侧壁和后侧壁、直边与上表面的左棱边/右棱边平行;在固定底座的上表面靠近其左棱边和右棱边的位置分别设置两条相互平行且相互对称的卡槽,卡槽紧邻凹槽直边且位于凹槽直边的外侧;在固定底座的前侧壁上设计一块挡板(挡板为弧形板形状,挡板位于前方的弧形边与固定底座的前侧壁齐平、位于后方的弧形边位于凹槽内,两条直边分别与固定底座左棱边、右棱边齐平;挡板贯穿设置有螺孔i,调整板的一个弧形边上也设置有螺孔i,挡板上的螺孔i和调整板上的螺孔i的形状、大小完全相同且位置相互对称,微调完成后将挡板和调整板上的螺孔i对齐后锁紧螺丝i从而顶住调整板达到固定的目的);设计一块与凹槽相匹配的弧形板形状的调整板,调整板的直边与上表面的左棱边/右棱边平行、且两条弧形边不超出凹槽的弧形边,调整板的两条直边能够沿着卡槽滑行,调整板靠近前侧壁的弧形边上设计有螺孔i,位置与挡板的螺孔i相对应;在医学三维建模软件中,将下壳体的外表面与弧形调整板的内表面结合在一起然后将其利用3d打印机打印出来,再将设计有凹槽和卡槽的固定底座利用3d打印机打印出来,将与下壳体结合在一起的弧形调整板插入固定底座3的凹槽中,调整板在卡槽内滑行从而带动下壳体滑行进行体位的微调,待体位调整完毕后,将螺丝i作为固定器6,对齐调整板和挡板的螺孔i,通过锁紧螺丝i顶住调整板2将其固定在固定底座上;然后将外壳的其他零部件进行组装,得到所述的婴幼儿颅内出血固定引导引流装置。

63.本实用新型装置的使用方法为:

64.①

除了下壳体外,将带有穿刺和引导引流装置的每一个零部件均利用3d打印机打印出来,然后将与下壳体结合在一起的调整板以及微调装置的其他零部件利用3d打印机打印出来;对所有零部件进行低温等离子消毒;

65.②

将下壳体与微调装置的调整板组装好后置于病床的床面上,并按照手术要求将体位角度调整且固定好;

66.③

将患儿的头部按照手术要求的体位角度放入下壳体内,对患儿头顶皮肤进行消毒,然后将上壳体、下壳体对应位置的螺栓对其后通过螺母固定起来;

67.④

利用导板和固定装置将导柱固定在外壳的外表面上,导柱的导孔和外壳的通孔的圆心位于同一轴线上;

68.⑤

将穿刺针导管通过导孔限制的方向进行穿刺,深度按照手术设计时测算的距离,到达指定深度后有积血流出,穿刺成功,置入引流管。

69.下面结合具体的实施例,对本实用新型进行阐述:

70.本实用新型的一个实施例中,所述的外壳,厚度为2

‑

3mm,材质为光敏树脂,通过

sla光敏树脂3d打印机进行打印后得到。

71.本实用新型的一个实施例中,所述的微调装置,材质为光敏树脂,通过sla光敏树脂3d打印机进行打印后得到。

72.本实用新型的一个实施例中,所述的圆形板直径为15mm、厚度为3mm。

73.本实用新型的一个实施例中,所述的通孔,直径为10mm。

74.本实用新型的一个实施例中,所述的导柱,直径为5mm。

75.上述实例只是为说明本实用新型的技术构思以及技术特点,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型的实质所做的等效变换或修饰,都应该涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1