具外露针尖的含药微针贴片的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器具领域。

背景技术:

2.查,经皮输药系统(transdermal drug delivery system, tdds)系一种新兴的投药途径,公元1998年,mark prausnitz使用硅制成微针贴片(microneedle patch, mnp),并以钙黄绿素活细胞荧光染剂(calcein am)染色证实微针贴片可作为药物传递之用。微针贴片可作为一药物载体,其可应用范围广泛,囊括日常给药及美容保养,其中,微针贴片依给药方式不同可分为:固体微针、涂布型微针、中空型微针及可溶解型微针等类型,固体微针系于角质层制造微信道后再涂布药物,使得药物能透过微通道进入皮肤内;涂布型微针系于微针表面涂布药物,微针穿刺角质层后药物便能于皮肤内扩散;中空型微针系与传统针剂注射类似,药物能被容置于微针中,并以注射方式将药物推送到皮肤内扩散;可溶解型微针系利用水溶性或可生物降解的物料制成微针,并将药物置于微针内,微针结构于穿刺皮肤后溶解,使得药物能释放及扩散。除上述微针类型,几丁聚醣微针则具有高度的生物兼容性。

3.承上,微针贴片亦能运用于疫苗施打,临床上常见的疫苗接种方式包含口服、皮下及肌肉注射,其中,口服疫苗种类如轮状病毒疫苗,皮下注射疫苗种类如日本脑炎疫苗及水痘疫苗,肌肉注射疫苗种类如流感疫苗及b型肝炎疫苗。理想的疫苗系指容易接种的疫苗类型(如:口服疫苗),微针贴片具有能减少疼痛不适感、接种伤口小而降低注射感染的风险等优点,可望成为继口服疫苗之后的理想疫苗类型。

4.按,微针(microneedle)之态样能为子弹型、金字塔型、锥状及钉状,其结构系一种微米(μm)等级的构造,长度约为200至2000微米、直径最小可达1微米,每一微针在最小机械强度0.058牛顿的情况下可穿刺角质层,并输送药物至表皮层及真皮层之上(即,经皮输药),因微针结构短小不足以刺激神经末端,故能免除疼痛感。

5.一般含药微针(即,微针贴片上已经设有药物)多为能承载药物之含水高分子制作而成,此类高分子之组成为软质材料,需以浇铸pdms可挠曲模具方式制备,由于该类高分子含水,其机械性质不佳,弹性模数通常不足于10 mpa(百万帕),降伏强度通常不足于100 mpa,如此,该含药微针之机械强度对于皮肤穿透能力有限,在应用时常见针尖弯曲无法刺入皮肤,以致于无法应用在需要精准剂量之皮下注射投药,故,前述的含药微针目前仍受限于美容、护肤等对于药量控制无要求之用途上。

6.故,如何增加含药微针刚性,避免针尖容易弯曲无法刺穿表皮,俨然成为许多企业研究的目标,目前可知的方式包括:第一种是使用化学交联剂,虽可明显提高含药微针的强度,但会引入有生物毒性之交联成分;第二种是使用物理交联方式(例如,对微针进行数次冷冻与解冻步骤),虽可提高含药微针的强度达数倍,但相较于达到能成功穿刺皮肤所需之强度仍不足够,此外,前述反复冷冻、解冻之制程亦不利于量产含药微针。

7.第三种是将含药微针与硬质不含水高分子支撑座相结合。一般来说,习知含药微

针为避免其针尖变形,通常微针的针体高度与基座两者常见比例为1:1,最多不会超过3:1,因此,实际使用上,含药微针的针体刺入皮肤深度仅能为300微米以下,而未达痛觉神经之可穿刺深度(1000微米)。虽然第三种方式中,会将软质针尖之局部外周缘加入硬质支撑座的结构,以有效将药物推送至更接近血管丛的位置,但是,前述结构的穿刺行为仍然是依靠软质针尖,而仍会遭遇针尖弯曲而无法成功穿刺的可能性。故,如何有效解决前述问题,以提供质量更佳的微针产品,即为本实用新型之一重要课题。

技术实现要素:

8.鉴于习知含药微针贴片的机械强度仍有待加强,故经过发明人多次反复的研究及测试后,终于开发出本实用新型之一种具外露针尖的含药微针贴片,期能藉由本实用新型之问世,能有效解决习知问题。本实用新型的技术方案是:

9.至少包括:

10.一基体;

11.至少一微针,系由该基体之底面向下延伸而成,两者连为一体,构成微针贴片,其中,该微针之针尖系呈锥状;及

12.一经皮输送药物,包覆于该微针之针身的外周缘,构成含药微针贴片,并能外露出该针尖。

13.该微针之顶侧至底侧的纵向长度形成一微针高度,该微针之顶侧的横向长度形成一微针宽度,该微针高度与该微针宽度的比值为1:1至12:1。

14.该微针针尖与针身之纵向高度比为1:4至1:10。

15.该微针的弹性模量值为1 gpa 至7 gpa。

16.所述微针贴片,其中,微针能够插入一模具顶面向下凹设的腔室内,腔室内填装有经皮输送的药物,微针针身在腔室粘固有经皮输送的药物,并能从腔室退出,所述向下凹设的腔室为锥形,具有上室部和下室部,或者只具有单一的腔室。

17.所述模具顶面向下凹设的单一腔室,微针贴片的微针插入腔室内,微针针尖刺穿腔室底层。

18.所述模具单一腔室的内侧底面由矽胶制成。

19.所述模具腔室的上室部容置微针贴片的微针针身,模具腔室的下室部容置微针贴片的微针针尖,腔室的上室部填装的经皮输送的药物,不能进入腔室的下室部。

20.所述针尖的外表面与下室部的内表面之间隙,小于经皮输送药物的粒径。

21.本实用瓣型的优点是,大大提高了穿刺成功率。

附图说明

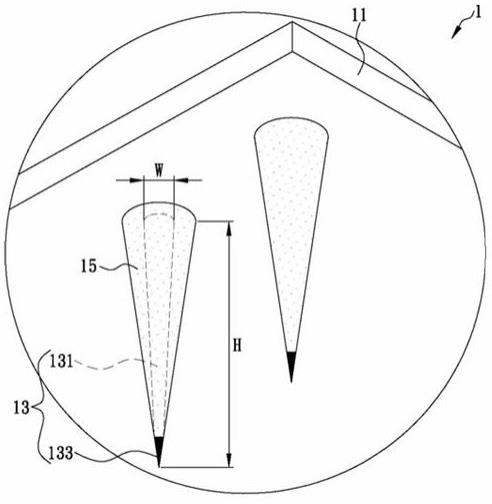

22.图1系本实用新型之含药微针贴片的立体示意图;

23.图2系本实用新型之含药微针贴片的局部剖面示意图;

24.图3a系本实用新型之一含药微针贴片之模具的局部剖面示意图;

25.图3b系本实用新型之一含药微针贴片之经皮输送药物加入模具的剖面示意图;

26.图3c系本实用新型之一含药微针贴片之微针贴片伸入模具的局部剖面示意图;

27.图3d系本实用新型之一含药微针贴片之微针贴片与经皮输送药物于模具内结合

的剖面示意图;

28.图3e系本实用新型之一含药微针贴片之微针贴片与经皮输送药物结合的剖面示意图;

29.图3f系本实用新型之一含药微针贴片之形成含药微针贴片的立体示意图;

30.图4系本实用新型之一含药微针贴片之制作的流程图;

31.图5a系本实用新型之另一含药微针贴片之制法之微针贴片伸入模具的局部剖面示意图;

32.图5b系本实用新型之另一含药微针贴片与模具结合的剖面示意图;

33.图5c系本实用新型之另一含药微针贴片之经皮输送药物加入模具的剖面示意图;

34.图5d系本实用新型之另一含药微针贴片之与经皮输送药物结合的剖面示意图;

35.图6系本实用新型之另一含药微针贴片之制作流程图。

36.图中主要组件符号说明:

37.1:含药微针贴片

38.11:基体

39.13:微针

40.131:针身

41.133:针尖

42.15:经皮输送药物

43.2、4:模具

44.20、40:腔室

45.401:上室部

46.402:下室部

47.h:微针高度

48.w:微针宽度。

具体实施方式

49.为使本实用新型之目的、技术内容与优点更加清楚明白,以下结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型所公开的实施方式进一步详细说明。

50.一基体11;

51.至少一微针13,系由该基体11之底面向下延伸而成,两者连为一体,构成微针贴片,其中,该微针13之针尖系呈锥状;及

52.一经皮输送药物15,包覆于该微针13之针身的外周缘,构成含药微针贴片1,并能外露出该针尖。

53.该微针13之顶侧至底侧的纵向长度形成一微针高度h,微针13顶侧的模向长度形成一微针宽度w,微针高度与该微针宽度的比值为1:1至12:1。

54.该微针针尖与针身之纵向高度比为1:4至1:10。

55.该微针的弹性模量值为1 gpa 至7 gpa。

56.所述微针贴片1,其中,微针13能够插入一模具2、4顶面向下凹设的腔室20、40内,腔室内填装有经皮输送的药物,微针并能从腔室20、40退出,退出的微针13针身11包覆有经

皮输送药物15,形成含药微针贴片1,所述向下凹设的腔室20、40为锥形,具有上室部401和下室部402,或者只具有单一的腔室20。

57.所述模具2顶面向下凹设的单一腔室20,微针贴片1的微针13插入腔室20内,微针13针尖133刺穿腔室底层。

58.所述模具2单一腔室20的内侧底面由矽胶制成。

59.所述模具4腔室40的上室部401容置微针贴片1的微针针身131,模具4腔室的下室部402容置微针贴片的微针针133,腔室的上室部401填装有经皮输送的药物15,药物15不能进入腔室的下室部401。

60.所述针尖133的外表面与下室部402的内表面之间隙,小于经皮输送药物15的粒径。

61.本领域之技艺人士可由本说明书所公开的内容了解本实用新型的优点与效果,且本实用新型可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本实用新型的构思下进行各种修改与变更,另外事先声明,本实用新型的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸进行描绘。

62.应理解,在本实用新型之说明书中任何地方所使用的实施例,包括任何术语的使用,都仅是说明性,绝不限制本实用新型或任何术语的范围与含义。同样地,本实用新型并不局限于说明书所揭露的各种实施例。虽然本文中可能使用术语第一、第二或第三等来描述各种组件,但各该组件不应受前述术语的限制,前述术语主要是用以区分一组件与另一组件,而不应对任何组件施加任何实质性限制,且不应限制各个组件在实际应用上的组装或设置顺序。另外实施例中提到的方向用语,例如“上”、“下”、“左”、“右”等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本实用新型的保护范围。

63.本实用新型系一种具外露针尖的含药微针贴片,在一实施例中,请参阅图1及2所示,该含药微针贴片1包括一基体11、至少一微针13与一经皮输送药物15,为方便说明各个组件间的相对关系,系以图2之上方作为组件的上方(顶)位置,图2之下方作为组件的下方(底)位置,图2之左方作为组件的左方位置,图2之右方作为组件的右方位置。此外,本实用新型之含药微针贴片1的态样,并不限于图1所绘制的样式,业者能够根据产品需求,调整各个组件的样式,因此,只要该含药微针贴片1具有后续实施例的相关基本结构与功效,即为本实用新型所欲保护之含药微针贴片1,合先陈明。

64.复请参阅图1及2所示,该基体11能为平板状,且其底面能朝下延伸形成各该微针13,其中,该微针13能为实心态样,且由上而下包含一针身131与一针尖133,且至少该针尖133能呈锥状,以能有效地刺穿人体的皮肤。又,该经皮输送药物15能能包含活性药物成分(active pharmaceutical ingredients,简称api)与可与该活性药物成分相容的玻尿酸、几丁质、胶原蛋白或明胶

…

等材料,且只会包覆于该微针13的针身131外表面,并外露出该针尖133,以形成一含药微针。意即,本实用新型之含药微针的外观能够形成两个部份,第一是对应于针身131及其外缘之经皮输送药物15的「软质含药层」,第二是对应于针尖133的「硬质穿刺部」,如此,使用者在使用该含药微针贴片1时,能够先藉由该针尖133刺穿人体皮肤的角质层,再使该经皮输送药物15随着针身131而进入皮肤内,进而令该经皮输送药物15能在皮肤内释放及扩散。此外,在该实施例中,该基体11与微针13能一体成形,但不以此为限,在本实用新型之其他实施例中,根据产品的不同需求与制程,该基体11与微针13亦可先

分别制成独立的组件后,再结合为一体。

65.承上,复请参阅图1及2所示,为了使微针13能够有效地刺穿皮肤的角质层,以及在刺穿皮肤的角质层时,不会因弯曲而失去效用(即,无法刺穿皮肤),经发明人研究与实验后,该微针13还具有下列两点结构特征:

66.(1) 该针尖133与该针身131之纵向高度比能为1:4至1:10,如此,能够确保该针尖133的外露长度(即,「硬质穿刺部」)远突出于该经皮输送药物15(即,「软质含药层」),而足以优先接触与穿透皮肤的角质层后,再连带使该经皮输送药物15进入皮肤内;

67.(2) 该微针13较为理想的弹性模量值为1 gpa(十亿帕斯卡)~7gpa,且其微针高度h与微针宽度w的比值能为1:1至12:1,前述所称的微针高度h系指该微针13的顶侧至底侧的纵向长度,前述所称的微针宽度w系指该微针13的顶侧之横向长度,如此,能够使该微针13在刺穿皮肤的角质层时,不会因弯曲而失效。更进一步而言,若希望能以最小的微针13承载最大的药量,更佳的方式是以大于3gpa的材料制作微针13较为适合,例如,聚醚醚酮(polyetheretherketone,简称peek)或聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate,简称pmma),其中,peek为一种生物兼容之耐高温工程塑料,pmma可作为假牙、骨水泥之原料,但不以此为限,在本实用新型之其他实施例中,该微针13亦可采用聚碳酸酯(pc)、聚乳酸(pla)、丙烯腈丁二烯苯乙烯(abs)、聚丙烯(pp)、硅胶、环氧树脂或其它见于医疗器材且具有一定生物兼容性之热塑或热固型高分子材料制成。

68.复请参阅图1及2所示,为了能够有效制作出前述的含药微针贴片1,尤其是,确保该针尖133能够外露出来,且该经皮输送药物15能完整包覆住该针身131,本实用新型系研发出两种制法,兹逐一说明如后,在本实用新型之第一种制法中,请参阅第3a至3b图及第4图所示,首先,执行一填装作业,以将经皮输送药物15填装至一模具2的至少一腔室20内,其中,该模具2的顶面能朝下凹设有各该腔室20(如图3a所示),该腔室20能够呈锥状(但不以此为限),且液态的经皮输送药物15能注入至该腔室20内(如图3b所示);之后,能等待一凝固期间,以使该经皮输送药物15呈现半硬化状态,其中,业者能够根据实际需求与该经皮输送药物15的材料特性,而调整该凝固期间之长短,甚至不需等待凝固期间。

69.承上,请参阅图3c至3f图及图4所示,执行一置入作业,将该基体11的底面朝该模具2的顶面方向移动,使得各该微针13能伸入至对应的腔室20中(如图3c所示),以使每一腔室20中仅容纳单一支微针13,直到该微针13的针尖133刺穿对应的腔室20之内侧底面,且该微针13的针身131能位于该腔室20中,但不会碰触到该腔室20的内壁面(如图3d所示),以被该经皮输送药物15包覆住;还会等待一定形期间,直至该经皮输送药物15硬化与固定至该针身131上;最后,执行一脱模作业,以使该经皮输送药物15连同该微针13两者,能一同与该腔室20之内壁面分离(如第3e图所示),进而能外露出该针尖133,以形成该含药微针贴片1(如图3f所示)。此外,在部分实施例中,该模具2能采用批次式浇铸成形,且为了使该针尖133能刺穿该腔室20的内侧底面,因此,至少该腔室20之内侧底面的材质硬度会小于该针尖133之硬度,例如,采用硅胶、橡胶或其它材料制成该腔室20的内侧底面。

70.在本实用新型之第二种实施例中,系采用另一种模具4的结构,其中,该模具4的顶面朝下凹设有至少一腔室40,且该腔室40区分为一上室部401与一下室部402,该上室部401与该下室部402两者的空间相连通,请参阅第5a至5b图及第6图所示,首先,将该基体11的底面朝一模具4的顶面方向移动,使得各该微针13能伸入至对应的腔室40中(如图5a所示),且

每一腔室40仅容纳单一支微针13,直到该微针13的针尖133容纳至该下室部402中,且该针尖133的外表面能接触或实质上(substantially)接触该下室部402的内表面(如图5b所示),该针身131则能位于该上室部401,且该针身131的外表面不会接触到该上室部401的内表面;在此特别一提者,理想的状态下,该针尖133的外表面系会完全贴合于该下室部402的内表面(即,前述所称「接触」),但由于模具4的制作过程系会产生公差或表面不平整,因此,该针尖133的外表面一可能是贴近于该下室部402的内表面(即,前述所称「实质上接触」)。

71.承上,请参阅图5c至5d及图6所示,执行一填装作业,以将经皮输送药物15填装至该腔室40中(如图5c所示),其中,该经皮输送药物15能流入该上室部401,以包覆住该针身131,但是,该经皮输送药物15会受到该针尖133的阻挡,而无法流入该下室部402,换言之,尽管该针尖133的外表面实质上接触该下室部402的内表面,但由于该针尖133的外表面与该下室部402的内表面两者间的空隙,会小于该经皮输送药物15之粒径,因此,该经皮输送药物15仍无法流入该下室部402中。之后,还会等待一定形期间,直至该经皮输送药物15硬化且固定至该针身131上;最后,执行一脱模作业,以使该经皮输送药物15连同该微针13两者,能一同与该腔室40之内壁面分离(如图5d所示),进而能外露出该针尖133,以形成该含药微针贴片1。此外,在部分实施例中,该模具4能采用工业连续式制程,且于低温状态下硬化材料并射出成形,该模具4之材质能为硅橡胶,但不以此为限。

72.另外,在其它实施例中,由于该经皮输送药物15系一种软质材料,且具有浓稠之特性,当该经皮输送药物15大量且一次性注入该上室部401,位于该下室部402的空气便无法排出,以形成不具有该经皮输送药物15的空间,故能使该经皮输送药物15只包覆于该针身131的外周缘,且会外露出该针尖133之该含药微针贴片1。又,由于该下室部402能预先成形于该模具4内,因此该针尖133向下伸入该模具4时,不会造成该模具4或该针尖133受损,且能提高量产性与品质。

73.综上所述,复请参阅图1及2所示,透过本实用新型之含药微针贴片1能增加微针13的机械强度与穿刺成功率,利用微针13的硬质针尖133部分穿刺皮肤角质层后,其包覆在微针13之针身131的软质含药物材料,可一并伴随微针13深入角质层下之表皮组织,达到在皮下产生药物反应的效果,而待软质含药物材料于皮肤内数分钟后软化被吸收,微针13抽出时,而其硬质部分抽离,留下活性药物成分于皮肤,完成该微针13之传输药物的过程,且本实用新型之含药微针贴片1之制法能提高微针13之产品的量产性及其质量,进而有助于未来微针贴片之应用。按,以上所述,仅系本实用新型之较佳实施例,惟,本实用新型所主张之权利范围,并不局限于此,按凡熟悉该项技艺人士,依据本实用新型所揭露之技术内容,可轻易思及之等效变化,均应属不脱离本实用新型之保护范畴。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1