吸收性物品的制作方法

1.本实用新型涉及吸收性物品。

背景技术:

2.已知有吸收穿戴者排出的尿、体液等液体的吸收性物品(例如,日本特开2019-97871)。

技术实现要素:

3.吸收性物品为了向穿戴者的腰身紧贴而设置有腰褶裥。通过腰褶裥在穿戴者的腰身处收缩而吸收性物品能够向该腰身紧贴。

4.在穿戴者的腰身中,髂骨附近的曲率半径比背面侧的曲率半径大,吸收性物品通过向穿戴者的腰身的髂骨附近紧贴而液体泄漏的抑制能够提高。然而,在吸收性物品中,吸收体端部位于穿戴者的腰身的与髂骨附近对应的部位,吸收性物品若在该部位处被收缩,则吸收体端部也会收缩,由此,吸收体端部会变硬,穿戴感可能会下降。

5.于是,本实用新型提供能够抑制液体泄漏并提高穿戴感的吸收性物品。

6.为了解决上述课题,在本实用新型中,设置有在吸收性物品的长度方向的一端部侧配置的伸缩区域。

7.本实用新型的方案是一种吸收性物品。所述吸收性物品在长度方向上依次设置有在穿戴状态下位于穿戴者的腹部侧的前身区域、位于下裆的下裆区域及位于背部侧的后身区域。所述吸收性物品包括:吸收体,从所述前身区域配置到所述后身区域;皮肤面侧片,配置于所述吸收体的皮肤面侧,形成为比所述吸收体在所述长度方向上长;非皮肤面侧片,配置于所述吸收体的非皮肤面侧,形成为比所述吸收体在所述长度方向上长且比所述吸收体在与所述长度方向正交的宽度方向上宽;及伸缩区域,使所述皮肤面侧片和所述非皮肤面侧片中的至少一方在所述宽度方向上伸缩。所述吸收体包括第一端边、一对第二端边、及第三端边。所述第一端边配置于所述长度方向的一端部侧并在所述宽度方向上延伸,所述一对第二端边配置于比所述第一端边靠所述宽度方向的两外侧处并在所述长度方向上延伸。所述第三端边在比延长所述第一端边而得到的第一假想线及延长所述第二端边而得到的第二假想线靠所述吸收体的中央侧处将所述第一端边和所述第二端边相连。所述伸缩区域包括以伸展状态粘接于所述皮肤面侧片和所述非皮肤面侧片中的至少一方的弹性构件,所述弹性构件配置于所述长度方向的所述一端部侧并且在所述宽度方向上延伸设置。所述伸缩区域具有第一伸缩区域、第二伸缩区域及第三伸缩区域。所述第一伸缩区域配置于延长所述第三端边而得到的第三假想线的内侧。所述第二伸缩区域配置于所述第三假想线与所述第二假想线之间,收缩度比所述第一伸缩区域的收缩度大。所述第三伸缩区域配置于所述第二假想线的所述宽度方向外侧,收缩度比所述第二伸缩区域的收缩度大。

8.在所述吸收性物品中,所述第一伸缩区域、所述第二伸缩区域及所述第三伸缩区域可以配置于比所述第一端边靠所述长度方向的端部侧处。

9.所述吸收性物品可以还包括至少使所述非皮肤面侧片在所述宽度方向上伸缩的第一伸缩部。所述第一伸缩部可以包括以伸展状态粘接于所述非皮肤面侧片的第一弹性构件。所述第一弹性构件可以配置于所述第三端边的所述宽度方向的端部侧并且在所述宽度方向上延伸设置。

10.在所述吸收性物品中,所述第一弹性构件可以延伸至所述第三端边的附近。

11.在所述吸收性物品中,所述第一伸缩部的收缩度可以比所述第二伸缩区域的收缩度大。

12.所述吸收性物品可以还包括:一对侧翼部,配置于所述后身区域,比所述吸收体向所述宽度方向的外侧延伸出;及带,连接于所述一对侧翼部的各自,用于以粘贴于所述前身区域的状态将所述吸收性物品固定于所述穿戴者的腰身。所述长度方向的所述一端部侧可以是所述后身区域侧。

13.所述吸收性物品可以还包括至少使所述皮肤面侧片在所述宽度方向上伸缩的第二伸缩部。所述第二伸缩部可以包括以伸展状态粘接于所述皮肤面侧片的第二弹性构件。所述第二弹性构件可以配置于比所述第一端边靠所述后身区域侧处并且在所述宽度方向上延伸设置。

14.根据本实用新型,能够抑制液体泄漏并提高穿戴感。

附图说明

15.本实用新型的典型实施例的特征、优点及技术上和工业上的意义将会在下面参照附图来描述,在这些附图中,同样的附图标记表示同样的要素,并且其中:

16.图1是实施方式1的尿布的立体图。

17.图2是实施方式1的尿布的分解立体图。

18.图3是将实施方式1的非穿戴状态的尿布在长度方向的中心处沿着宽度方向切断的情况下的剖视图。

19.图4是将实施方式1的伸长状态的尿布从皮肤面侧观察时的平面图。

20.图5是实施方式1的尿布的吸收体的后身区域侧的放大图。

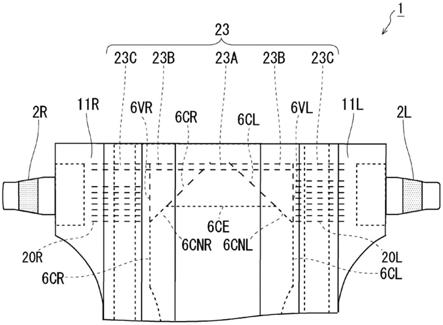

21.图6是将实施方式2的伸长状态的尿布从皮肤面侧观察时的平面图。

22.图7是实施方式2的伸长状态的尿布的后身区域的放大图。

具体实施方式

23.以下,参照附图来对本实用新型的实施方式的吸收性物品进行说明。此外,以下的实施方式的结构是例示,本实用新型不限定于这些实施方式的结构。

24.《实施方式1》

25.在本实施方式中,关于带型一次性尿布(是在本技术中所说的“吸收性物品”的一例,以下,简称作“尿布”),将连结与穿戴者的腹部相对而配置的前身和与背部相对而配置的后身的方向设为长度方向。配置于穿戴者的下裆(与胯裆相对而配置)的下裆部位于这些前身(长度方向的一侧)与后身(长度方向的另一侧)之间(长度方向的中央)。另外,在尿布穿戴于穿戴者的状态(以下,简称作“穿戴状态”)下,将朝向穿戴者的皮肤的一侧(在穿戴的状态下是内侧)设为皮肤面侧,将皮肤面侧的相反侧(在穿戴的状态下是外侧)设为非皮肤

面侧。而且,将连结皮肤面侧和非皮肤面侧的方向设为厚度方向,将与长度方向和厚度方向均正交的方向设为宽度方向。除此之外,将从厚度方向观察称作平面观察。

26.图1是本实施方式的尿布的立体图。尿布1具有在穿戴状态下覆盖穿戴者的阴部的与下裆对应的部位即下裆区域1b、位于下裆区域1b的前侧且与穿戴者的前身对应的部位即前身区域1f、及位于下裆区域1b的后侧且与穿戴者的后身对应的部位即后身区域1r。在后身区域1r的左右两侧的边缘设置有能够向设置于前身区域1f的非穿戴者侧的面的前贴片2f粘贴的带2l、2r。若在前身区域1f配置于穿戴者的腹侧且后身区域1r配置于穿戴者的背侧的状态下将带2l、2r向前贴片2f粘贴,则尿布1以包围穿戴者的腹围和大腿部的状态向穿戴者的身体固定。由于尿布1以这样的形态向穿戴者的身体固定,所以穿戴者能够在穿戴了尿布1的状态下站立行走。

27.在尿布1中,主要以下裆区域1b附近为中心而配置有能够吸收并保持液体的吸收体。另外,在尿布1中,为了抑制在尿布1与穿戴者的皮肤之间形成成为液体的流出路径的间隙,在包围穿戴者的绕腿部(大腿部)的部位设置有腿褶裥3al、3ar,在比腿褶裥3al、3ar靠尿布1的宽度方向内侧处设置有立体褶裥3bl、3br,在包围穿戴者的腹围的部位设置有腰褶裥3r。腿褶裥3al、3ar、立体褶裥3bl、3br及腰褶裥3r通过弹性构件的弹性力而向穿戴者的皮肤紧贴。由此,从穿戴者的阴部排出的液体不从尿布1漏出而由尿布1的吸收体吸收。此外,作为弹性构件,能够适当选择线状、带状的橡胶等。

28.图2是尿布1的分解立体图。另外,图3是将非穿戴状态下的尿布1在长度方向的中心处沿着宽度方向切断的情况下的剖视图。图4是将伸长状态的尿布1从皮肤面侧观察时的平面图。在图4中,单点划线即线c1是表示尿布1的宽度方向中心的中心线。此外,在图4中,弹性构件4c、4sr、4sl、8el、8er的图示省略。尿布1具有在穿戴状态下形成外表面的罩片4。罩片4是在相当于长边的部位设置有缩窄部4kl、4kr的具有大致长方形的外观的片状的构件,形成尿布1的外装面。缩窄部4kl、4kr设置于穿戴者的大腿部所处的部位(图4所示的绕腿区域10l、10r)。罩片4为了后述的背片5的加强、手感的提高而设置,例如,为了抑制排泄物的泄漏,能够使用由液体不透过性的热塑性树脂构成的无纺布作为其材料。作为液体不透过性的热塑性树脂,能够例示聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)等。罩片4不限于单层结构,也可以是具有内罩片及外罩片的多层结构。

29.并且,尿布1具有在罩片4的穿戴者侧的面依次层叠的背片5(在本技术中所说的“非皮肤面侧片”的一例)、吸收体6c、顶片7(在本技术中所说的“皮肤面侧片”的一例)。背片5、吸收体6c、顶片7均为具有大致长方形的外观的片状的构件,以长度方向与罩片4的长度方向一致的状态依次层叠于罩片4。背片5与罩片4同样,是为了抑制排泄物的泄漏而以液体不透过性的热塑性树脂为材料而形成的片。背片5为了抑制穿戴状态下的潮闷,优选由兼具透湿性的材料构成。另外,顶片7是以覆盖吸收体6c的吸水面的方式配置于穿戴者的皮肤面侧的片状的构件。该顶片7在其一部分或全部中具有液体透过性。因而,在穿戴了尿布1的状态下,从穿戴者排泄出的液体通过能够与穿戴者的皮肤接触的顶片7而向吸收体6c进入,在此处被吸收。例如,纺织布、无纺布、多孔质膜能够作为顶片7的材料来采用。顶片7也可以具有亲水性。

30.背片5、吸收体6c、顶片7均从前身区域1f延伸至后身区域1r。由此,若利用层叠有背片5、吸收体6c及顶片7的罩片4来覆盖穿戴者的阴部,则背片5、吸收体6c及顶片7的各长

度方向的两端部成为位于穿戴者的腹侧和背侧的状态。即,穿戴者的阴部成为从穿戴者的腹侧到背侧被吸收体6c覆盖的状态。因此,不管穿戴者以将腹部朝下的姿势和将背部朝下的姿势中的哪个姿势将液体向体外排出,排出后的液体都会经由顶片7而与吸收体6c接触。

31.另外,在尿布1中,用于形成上述的腿褶裥3al、3ar的弹性构件4sl、4sr以在尿布1的长度方向上伸缩的方式设置于罩片4与背片5之间。弹性构件4sl、4sr以根据在尿布1中在设计上要求的弹性力(收缩力)等而决定出的适当的条数(在本实施方式中是3条)设置。此外,如图4所示,腿褶裥3al、3ar在尿布1中包含穿戴者的大腿部所处的部位即绕腿区域10l、10r而配置。绕腿区域10l、10r配置于下裆区域1b的宽度方向两侧端部。另外,弹性构件4sl、4sr的配置区域是腿褶裥3al、3ar。

32.另外,尿布1具有细长的带状的侧片8l、8r。侧片8l、8r是设置于顶片7的长边的部分的液体不透过性的片。在侧片8l、8r中,与罩片4同样,在穿戴者的大腿部所处的部位(图4所示的绕腿区域10l、10r)设置有缩窄部8kl、8kr。并且,在侧片8l、8r,沿着长度方向配置有用于形成立体褶裥3bl、3br的弹性构件8el、8er。若尿布1成为穿戴状态的形态即尿布1成为侧视u字状的形态,则侧片8l、8r被弹性构件8el、8er的收缩力在长度方向上拉近而从顶片7立起,成为防止液体的流出的立体褶裥3bl、3br。

33.此外,在罩片4中,防止在尿布1与穿戴者的腹围之间形成间隙的弹性构件4c在比弹性构件4sl、4sr靠尿布1的宽度方向内侧处沿着尿布1的长度方向而设置。弹性构件4c根据在尿布1中在设计上要求的弹性力(收缩力)等而设置。

34.另外,尿布1为了形成上述的腰褶裥3r而具备弹性构件9l、9r、12。弹性构件9r、9l、12在比吸收体6c的端部更靠背侧的位置处设置于背片5与顶片7之间。弹性构件9l、9r、12以使伸缩方向成为尿布1的宽度方向的方式在背片5与顶片7之间延伸设置。由此,若设置于弹性构件9r、9l、12的左右两侧的带2l、2r在穿戴者的腹侧向前贴片2f粘贴,则弹性构件9r、9l、12发挥收缩力而使尿布1向穿戴者紧贴,防止在尿布1与穿戴者的腹围之间形成间隙。

35.吸收体6c具有如下结构:在纸浆纤维、人造纤维或棉纤维这样的纤维素系纤维的短纤维、或对聚乙烯、聚丙烯或聚对苯二甲酸乙二醇酯等的合成纤维实施亲水化处理而得到的短纤维的间隙保持有能够吸收并保持水的具有交联结构的亲水性聚合物即sap(高吸收性聚合物:super absorbent polymer)等粒状的吸收性树脂。由此,在吸收体6c中,吸收液体前后的吸收性树脂的体积变动基本上在将吸收性树脂保持于间隙的短纤维内进行。因此,若俯瞰吸收体6c整体,则可以说吸收了液体的吸收体6c的厚度的膨胀率不如吸收性树脂自身的膨胀率那样大。

36.本实施方式的sap颗粒是指使包含sap的树脂组合物成为粒状而得到的物质。在此所说的“包含sap的树脂组合物”是包含仅由sap构成的组合物、以sap为主成分且在其中以不对吸水性造成不良影响的程度包含有其他物质的组合物这双方的概念。作为“其他物质”,能够举出添加剂(出于将颗粒表面疏水化的目的而添加的表面改性剂等)、在sap的合成时残留的未反应的单体等。

37.另外,如图4所示,尿布1具备配置于后身区域1r且比吸收体6c向尿布1的宽度方向的外侧延伸出的一对侧翼部11l、11r。在本实施方式中,侧翼部11l、11r构成为包括形成尿布1的外装面的罩片4、和接合于罩片4的皮肤面侧且用于形成立体褶裥3bl、3br的侧片8l、8r。另外,尿布1具备连接于一对侧翼部11l、11r的各自且用于在粘贴于配置于前身区域1f

的前贴片2f的状态下将尿布1固定于穿戴者的腰身的带2l、2r。

38.另外,如图4所示,吸收体6c从前身区域1f配置到后身区域1r。配置于吸收体6c的皮肤面侧的顶片7形成为比吸收体6c在尿布1的长度方向上长。另外,配置于吸收体6c的非皮肤面侧的背片5形成为比吸收体6c在尿布1的长度方向上长且比吸收体6c在尿布1的宽度方向上宽。此外,顶片7和背片5的长度方向两端部与尿布1的长度方向两端部一致。此外,顶片7形成为比吸收体6c在尿布1的宽度方向上宽,但顶片7也可以以与吸收体6c相同的宽度形成且以其宽度方向端部与吸收体6c的宽度方向端部一致的方式配置。在该情况下,顶片7的宽度方向的各端部与侧片8l、8r接合即可。

39.在此,使用图5来对吸收体6c的后身区域1r侧的端部进行详细说明。图5是从皮肤面侧观察时的吸收体6c的后身区域1r侧的放大图。吸收体6c具有配置于尿布1的长度方向的后身区域1r侧(在本技术中所说的“一端部侧”的一例)且在尿布1的宽度方向上延伸的第一端边6ce。第一端边6ce是吸收体6c的后身区域1r侧的端边。另外,吸收体6c具有配置于比第一端边6ce靠尿布1的宽度方向的两外侧处且在尿布1的长度方向上延伸的一对第二端边6cl、6cr。第二端边6cl、6cr划定后身区域1r侧的吸收体6c的宽度方向端部。此外,吸收体6c在平面观察下具有长度方向中央部向宽度方向中央侧凹陷的葫芦型形状,第二端边6cl、6cr在比凹陷的部分靠宽度方向外侧处形成为大体直线状。此外,吸收体6c也可以具有第二端边6cl、6cr构成长边的长方形状。另外,吸收体6c具有在比延长第一端边6ce而得到的第一假想线6ve及延长第二端边6cl、6cr而得到的第二假想线6vl、6vr靠吸收体6c的中央侧处将第一端边6ce和第二端边6cl、6cr相连的第三端边6cnl、6cnr。由第一端边6ce、第二端边6cl、6cr及第三端边6cnl、6cnr划定了后身区域1r侧的吸收体6c的轮廓。在本实施方式中,第三端边6cnl、6cnr形成为直线状,但也可以形成为曲线状。

40.接着,返回图4,对尿布1的后身区域1r侧更详细地进行说明。尿布1具备包括配置于第三端边6cnl、6cnr的尿布1的宽度方向的端部侧并且在该宽度方向上延伸设置的第一弹性构件9l、9r的第一伸缩部20l、20r。第一弹性构件9l、9r配置于背片5与顶片7及侧片8l、8r之间,至少以伸展状态粘接于背片5。由此,第一伸缩部20l、20r能够至少使背片5在尿布1的宽度方向上伸缩。此外,在本实施方式中,由于在背片5接合有顶片7及侧片8l、8r,所以顶片7及侧片8l、8r也与背片5一起利用第一伸缩部20l、20r伸缩。在本实施方式中,作为第一弹性构件9l、9r而使用了带状的构件(片状的构件),第一弹性构件9l、9r延伸至第三端边6cnl、6clr的附近。此外,对于第一弹性构件9l、9r,也可以使用多条线状橡胶。

41.在本实施方式的尿布1中,腰褶裥3r构成为包括第一伸缩部20l、20r。第一伸缩部20l、20r配置于在穿戴者的腰身中与曲率半径变大的髂骨附近对应的部位。因而,本实施方式的尿布1能够通过第一伸缩部20l、20r而向穿戴者的腰身的髂骨附近紧贴,由此,能够防止在尿布1与穿戴者的腹围之间形成间隙,防止液体泄漏。另外,第一伸缩部20l、20r形成为包括配置于吸收体6c的第三端边6cnl、6cnr的尿布1的宽度方向的端部侧的第一弹性构件9l、9r。第三端边6cnl、6cnr以不受第一伸缩部20l、20r的伸缩的影响的方式靠近吸收体6c的中央侧。由此,本实施方式的尿布1能够以不受第一伸缩部20l、20r的伸缩的影响的方式配置吸收体6c的端部,因此能够防止吸收体6c的端部收缩,抑制吸收体6c的端部因收缩而变硬,由此能够提高穿戴感。这样,本实施方式的尿布1能够抑制液体泄漏并提高穿戴感。

42.另外,本实施方式的尿布1具备包括配置于比吸收体6c的第一端边6ce靠后身区域

1r侧处并且在尿布1的宽度方向上延伸设置的第二弹性构件12的第二伸缩部21。第二弹性构件12配置于背片5与顶片7之间,至少以伸展状态粘接于背片5。由此,第二伸缩部21能够使背片5在尿布1的宽度方向上伸缩。此外,在本实施方式中,由于在背片5接合有顶片7,所以顶片7也与背片5一起利用第二伸缩部21伸缩。在本实施方式中,作为第二弹性构件12而使用了片状的构件(带状的构件)。此外,第二弹性构件12也可以使用多条(例如,2条)线状橡胶。

43.在本实施方式的尿布1中,腰褶裥3r构成为包括第二伸缩部21。第二伸缩部21配置于在穿戴者的腰身中与背侧对应的部位。因而,本实施方式的尿布1能够通过第二伸缩部21而向穿戴者的腰身的背侧紧贴,由此,能够防止在尿布1与穿戴者的腹围之间形成间隙,抑制液体泄漏。

44.另外,在本实施方式的尿布1中,第一伸缩部20l、20r的伸缩力比第二伸缩部21的伸缩力大。伸缩力能够通过第一弹性构件9l、9r和第二弹性构件12的粗细、伸展倍率、条数来调整。在本实施方式中,对第一弹性构件9l、9r及第二弹性构件12使用了相同的片状的构件。此外,在对第一弹性构件9l、9r及第二弹性构件12使用了线状橡胶的情况下,能够通过线状橡胶条数来调整伸缩力。

45.另外,在本实施方式的尿布1中,第一伸缩部20l、20r的尿布1的长度方向上的长度比第二伸缩部21的尿布1的长度方向上的长度长。在此,各伸缩部的尿布1的长度方向上的长度是各弹性构件的该长度方向上的配置区域的长度。在对第一弹性构件9l、9r及第二弹性构件12使用相同的线状橡胶的情况下,各线状橡胶设置预定间隔而互相平行地配置,因此第一伸缩部20l、20r的线状橡胶的条数比第二伸缩部21的线状橡胶的条数多。

46.另外,第二伸缩部21与吸收体6c的第一端边6ce设置预定的间隔而配置。由此,能够抑制第二伸缩部21的伸缩影响吸收体6c而吸收体6c在尿布1的宽度方向上伸缩的情形。

47.《实施方式2》

48.接着,对实施方式2的尿布1进行说明。此外,关于与上述实施方式的尿布1的构成要素相同的构成要素,标注相同的标号而省略其说明。图6是将伸长状态的尿布1从皮肤面侧观察时的平面图。图7是放大了图6的后身区域1r侧而得到的图。在图6及图7中,弹性构件4c、4sr、4sl、8el、8er的图示省略。

49.本实施方式的尿布1具备包括配置于后身区域1r侧并且在尿布1的宽度方向上延伸设置的弹性构件22的伸缩区域23。弹性构件22配置于背片5与顶片7之间,至少以伸展状态粘接于背片5。由此,伸缩区域23能够使背片5在尿布1的宽度方向上伸缩。此外,在本实施方式中,由于在背片5接合有顶片7,所以顶片7也与背片5一起包含于伸缩区域23。此外,弹性构件22接合于背片5和顶片7中的至少任一方即可。在本实施方式中,对弹性构件22使用了多条(例如,2条)线状橡胶。此外,也可以对弹性构件22使用片状的构件(带状的构件)。

50.如图7所示,伸缩区域23具有配置于延长第三端边6cnl、6cnr而得到的第三假想线6cl、6cr的内侧的第一伸缩区域23a、配置于第三假想线6cl、6cr与第二假想线6vl、6vr之间的第二伸缩区域23b及配置于第二假想线vl、vr的宽度方向外侧的第三伸缩区域23c。此外,在本实施方式中,伸缩区域23的弹性构件22跨及第一伸缩区域23a、第二伸缩区域23b及第三伸缩区域23c而在尿布1的宽度方向上延伸设置。此外,伸缩区域23也可以取代跨及第一伸缩区域23a、第二伸缩区域23b及第三伸缩区域23c的弹性构件22而包括在第一伸缩区域

23a、第二伸缩区域23b及第三伸缩区域23c的每个区域中延伸设置的弹性构件。

51.第一伸缩区域23a配置于第三假想线6cl、6cr之间,在伸缩时会受刚性比顶片7、背片5的刚性高的吸收体6c的影响,因此与第二伸缩区域23b及第三伸缩区域23c相比大致不收缩。第一伸缩区域23a的收缩度是90%左右,第一伸缩区域23a的收缩度比第二伸缩区域23b的收缩度小。此外,各伸缩区域的收缩度是将自然状态(收缩状态)的各伸缩区域的长度除以伸长状态的长度并乘以100而以百分率表示的值。

52.第二伸缩区域23b的收缩度比第一伸缩区域23a的收缩度大,其收缩度是70%左右。第二伸缩区域23b与第一伸缩区域23a在尿布的宽度方向上相邻,因此以靠近尿布1的宽度方向中央侧的状态收缩。另外,由于在伸缩区域23未配置吸收体6,所以伸缩区域23由顶片7、背片5及弹性构件22构成,由于它们的刚性比吸收体6c的刚性低,所以在伸缩区域23的尿布1的长度方向内侧形成凹部。另外,第一伸缩区域23a(第一伸缩区域23a的下裆区域1b侧的弹性构件)与吸收体6c的第一端边6ce的距离至少为10mm以上,优选为15mm~20mm程度。

53.这样,第二伸缩区域23b具有某种程度的收缩度,因此成为比吸收体6c向皮肤面侧爬起的形状,在伸缩区域23的尿布1的长度方向内侧形成凹部。在此,第一伸缩区域23a及第二伸缩区域23b都距离吸收体6c设置有充分的距离(10mm以上),各伸缩区域的收缩度也只有20左右的差,因此第一伸缩区域23a及第二伸缩区域23b的收缩不会使吸收体6c弯曲。

54.第三伸缩区域23c在宽度方向上观察尿布1时是吸收体的宽度方向端部的外侧,因此收缩度高,例如为60%左右。另外,第三伸缩区域23c在尿布1的穿戴状态下以在穿戴者的从背部到侧腹部的皮肤面与尿布1之间不形成间隙的方式向该皮肤面紧贴。由此,第三伸缩区域23c成为将形成于第一伸缩区域23a和第二伸缩区域23b的内侧的凹部的壁部向非皮肤面侧立起的起点。

55.另外,在本实施方式的尿布1中,在比第三伸缩区域23c靠尿布1的长度方向内侧处配置有第一伸缩部20l、20r。在本实施方式中,对第一伸缩部20l、20r的第一弹性构件9l、9r使用了多条(例如,6条)线状橡胶。第一伸缩部20l、20r在长度方向上观察尿布1时从比第三伸缩区域23c靠内侧处延伸至第三端边6cnl、6cnr的内侧端部。第一伸缩部20l、20r的收缩度比第二伸缩区域23b的收缩度大,通过第一伸缩部20l、20r收缩,能够将形成于伸缩区域23的尿布1的长度方向内侧处的凹部从宽度方向外侧利用第一伸缩部20l、20r包围。本实施方式的尿布1能够收容从吸收体6c端部渗出到该凹部内或者在顶片7上流过来的水分、水样便等,抑制它们向外部泄漏。由此,本实施方式的尿布1能够抑制液体泄漏并提高穿戴感。

56.《其他实施方式》

57.接着,对其他实施方式进行说明。上述实施方式的尿布1以侧翼部11l、11r配置于后身区域1r、且连接于侧翼部11l、11r的带2l、2r粘贴于前身区域1f的状态固定于穿戴者的腰身,但尿布1不限于此。例如,尿布1也可以以侧翼部11l、11r配置于后身区域1r、且连接于侧翼部11l、11r的带2l、2r粘贴于后身区域1r的状态固定于穿戴者的腰身。此外,在该结构中,吸收体6c的第一端边6ce、第二端边6cl、6cr、第三端边6cnl、6cnr、第一伸缩部20l、20r、第二伸缩部21、伸缩区域23配置于尿布1的前身区域1f侧。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1