一种四肢清创引流装置及其使用方法与流程

1.本发明涉及一种引流装置,具体涉及一种四肢清创引流装置及其使用方法。

背景技术:

2.临床上存在大量的皮肤肿瘤患者,需在皮肤肿瘤切除术后进行创面冲洗。术中清创是临床上常见的外科操作,主要系指用无菌水冲洗手术造成的创面及伤口,去除创口的血液及坏死组织。目前对于肢端创面清创后的液体主要采用吸引器进行抽吸或在地面放置塑料桶进行收集。

3.传统的皮肤外科手术在使用无菌水冲洗创面时,液体容易发生飞溅,同时由于清创液体流量较大,通常无法借助吸引器抽吸引流所有液体,导致仍有大量液体浸湿手术单及洒落于地面上,对于术中的操作和术后的卫生清理带了较大的麻烦。此外,对于一些感染伤口,尤其是面对一些携带有乙肝、丙肝、艾滋等病毒的患者时,若清创液体飞溅洒落在手术人员暴露部(如面部、足部),可能会带来传播感染的风险,严重影响到医务人员个人健康。

技术实现要素:

4.本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的不足,提供一种结构简单、清创效果好、能有效防止清创液体污染的四肢清创引流装置及其使用方法。

5.本发明解决其技术问题采用的技术方案是,一种四肢清创引流装置,包括引流装置本体,所述引流装置本体包括上框架和下框架,所述上框架为上下两端贯通的矩形空腔结构,所述下框架为上端开口的矩形空腔结构,上框架的外轮廓尺寸小于下框架的内轮廓尺寸,上框架的外壁设有与下框架内壁配合的组合卡扣;所述上框架的前后两面为的塑料层,左右两面为具有伸缩性的薄膜结构层,薄膜结构层的下部水平固定有弹力圈,用于承受患者肢体,当上下长方体拼接组装后,两处的弹力圈可按照患者的腿型及直径大小收紧,防止液体溅出。所述上框架的顶面和底部为开口结构,手术者可将手伸入内部进行操作或擦洗。所述上框架的左面或右面设有橡胶引流管,用于连接灭菌水瓶;所述下框架的前后两面为耐高温高压的塑料层,左右两面为具有伸缩性的薄膜结构层,薄膜结构层的上部水平固定有弹力圈;下框架的顶部为开口结构,底面为较厚的塑料面,底面上设有引流口和引流口开关,引流口通过排液管外接吸引器,底面上还设有涡旋螺旋桨叶片和涡旋螺旋桨叶片供电接口。

6.进一步,所述塑料层为耐高温高压的塑形材料。

7.进一步,所述涡旋螺旋桨叶片的速度设定有慢速、中等、快速。

8.一种四肢清创引流装置的使用方法,包括所述的四肢清创引流装置,其使用步骤包括:(1)对引流装置本体的上框架和下框架进行灭菌处理;

(2)将下框架放置于固定的平台上,再将患者需进行创面清洗的肢体放置在下框架中,肢体靠压在下框架左右两面的弹力圈上,然后将上框架放置入下框架内,通过组合卡扣锁紧固定,肢体上的创面放置于框架的中心位置;(3)将上框架左面或右面设有的橡胶引流管连接至灭菌水瓶口,并悬挂于高处,此时,下框架底面的引流口为开启状态,手术者伸入引流装置本体内直接进行创面擦洗,完成第一次清创;(4)第一次清创完成后,关闭引流口开关,待引流至引流装置本体内的灭菌水淹没患者肢体后,将涡旋螺旋桨叶片供电接口连接至电源,开始涡旋螺旋桨叶片的正常工作,涡旋螺旋叶片转动完成涡旋,从而对创面进行第二次清创;(5)第二次清创完成后,打开引流口开关,将清创后的液体排出;待清创后的液体完全排出后,按压上框架和下框架前后两面的塑料层,松动组合卡扣,从而解除上框架和下框架的连接,取出上框架后再将患者的肢体取出。

9.本发明具有以下积极效果:(1)实用性较高,本装置能够便捷的收集清创后的液体,防止清创后的液体飞溅洒落;术中仅需手术人员将无菌引流套安置于患肢,即可开始冲洗创面,无需再由助手手持吸引器头随时抽吸,引流装置的底端可与负压吸引器直接连通,并自动完成引流工作;(2)灭菌水引流流速可控,只需将引流管接入至灭菌水瓶上即可,无需长时间手动浇灌,且由于压力差恒定,灭菌水引流速度同样恒定,大幅减少清创时液体飞溅的情况;(3)减少术中感染风险,目前术中清洗创面时,通常由巡回护士浇灌灭菌水及手术者擦洗创面,双方配合同时完成,但巡回护士身前并不处于无菌状态,在灌洗时很容易与手术者发生肢体接触,污染手术者的手术衣,采用本装置后,巡回护士只需要在非无菌区将引流管接入灭菌水瓶即可,从而将巡护护士与手术者的区域完全隔离开,避免巡回护士进入无菌区域;(4)清创彻底,传统的擦洗清创方式不能充分地去除残留的坏死组织及肿瘤组织,所以不能满足肿瘤患者的清创需求,本装置中新增了浸泡及涡旋的步骤,能够将伤口浸没并充分涡旋清洗,从而更好地满足去瘤效果;(5)耗材较廉价,本装置的材料均为常见的高分子材料,且可以循环灭菌后使用,绿色环保。

附图说明

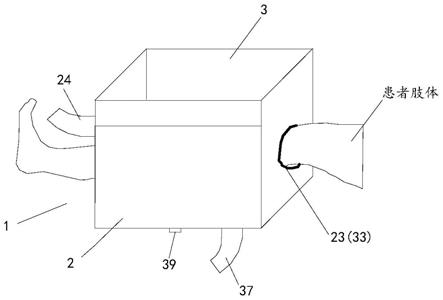

10.图1为本发明实施例的结构示意图;图2为本发明实施例中下框架的结构示意图;图3为本发明实施例中上框架的结构示意图。

11.图中:1-引流装置本体,2-上框架,21-上框架的塑料层,22-上框架的薄膜结构层,23-上框架的弹力圈,24-橡胶引流管,3-下框架,31-下框架的塑料层,32-下框架的薄膜结构层,33-下框架的弹力圈,34-下框架的底面,35-引流口,36-引流口开关,37-排液管,38-涡旋螺旋桨叶片,39-涡旋螺旋桨叶片供电接口,4-组合扣锁。

具体实施方式

12.下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

13.参照附图1-3,本身实施例包括引流装置本体1,所述引流装置本体1包括上框架2和下框架3,所述上框架2为上下两端贯通的矩形空腔结构,下框架3为上端开口的矩形空腔结构,上框架2的外轮廓尺寸小于下框架3的内轮廓尺寸,上框架2的外壁设有与下框架3内壁配合的组合卡扣4,组合扣锁4可以调节二者连接的松紧度。

14.上框架2的前后两面为耐高温高压的塑料层21,左右两面为具有伸缩性的薄膜结构层22,薄膜结构层22与切口保护套类似,具有很好的弹性及记忆性,在无张力作用下可维持平面结构,在患者腿部放入后易变形。左右两面的薄膜结构22层的下部水平固定有弹力圈23,用于承受患者肢体,当上下长方体拼接组装后,两处的弹力圈23可按照患者的腿型及直径大小收紧,防止液体溅出。上框架2的顶面和底部为开口结构,手术者可将手伸入内部进行操作或擦洗。上框架2的左面或右面设有橡胶引流管24,用于连接灭菌水瓶。

15.下框架3的前后两面为耐高温高压的塑料层31,左右两面为具有伸缩性的薄膜结构层32,左右两面的薄膜结构层32的上部水平固定有弹力圈33。

16.下框架3的顶部为开口结构,底面34为较厚的塑料面,底面34上设有引流口35和引流口开关36,引流口35通过排液管37外接吸引器,手术者可通过引流口开关36自行控制引流,接纳清创后的液体流通至吸引器。底面34上还设有涡旋螺旋桨叶片38和涡旋螺旋桨叶片供电接口39,涡旋螺旋桨叶片38在接通电源后,可通过涡旋旋转叶片38在装置内完成液体涡旋,涡旋速度设定有慢速、中等、快速,可适应不同临床情况的需求,从而对患者足部进行深度清洗。

17.本实施的操作步骤:(1)在进行创面清洗前,由手术者将引流装置本体1的上框架2和下框架3进行灭菌处理;(2)将下框架3放置于固定的平台上,再将患者需进行创面清洗的肢体放置在下框架3中,肢体靠压在下框架3左右两面的弹力圈33上,然后将上框架2放置入下框架3内,通过组合卡扣4锁紧固定,上框架2左右两面的弹力圈23与下框架3左右两面的弹力圈33共同压紧患者的肢体,肢体上的创面放置于框架的中心位置;(3)将上框架2左面或右面设有的橡胶引流管24(非无菌侧)连接至灭菌水瓶口,并悬挂于高处,在压力差的作用下,灭菌水由高处流向引流装置本体1内,可通过调整灭菌水瓶的高度改变压力差,从而将灭菌水准确地引流至患者肢体上的创面,此时,下框架3底面34的引流口35为开启状态,手术者伸入引流装置本体1内直接进行创面擦洗,完成第一次清创;(4)第一次清创完成后,关闭引流口35开关,待引流至引流装置本体1内的灭菌水淹没患者肢体后,将涡旋螺旋桨叶片供电接口39连接至电源,开始涡旋螺旋桨叶片38的正常工作,选择适宜的转动速度,旋螺旋桨叶片38转动完成涡旋,从而对创面进行第二次清创。

18.(5)第二次清创完成后,打开引流口35开关,将清创后的液体排出;待清创后的液体完全排出后,按压上框架2和下框架3前后两面的塑料层,松动组合卡扣,从而解除上框架2和下框架3的连接,取出上框架2后再将患者的肢体取出。

19.本领域的技术人员可以对本发明进行各种修改和变型,倘若这些修改和变型在本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则这些修改和变型也仍在本发明专利的保护范围之内。

20.说明书中未详细描述的内容为本领域技术人员公知的现有技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1