一种基于环境监测的人体睡眠分析方法、设备及存储介质与流程

1.本发明属于人体睡眠分析技术领域,具体涉及一种基于环境监测的人体睡眠分析方法、设备及存储介质。

背景技术:

2.睡眠作为人类必不可少的一项基本需求,在快节奏的现代社会生活中显得越来越重要。良好的睡眠质量能够帮助人们获得充沛的精力,保持健康的身体状况.因此,跟踪睡眠质量,进行人体睡眠质量监测就显得非常必要。

3.众所周知,人体的睡眠质量受到睡眠环境的影响制约,这里提到的睡眠环境包括睡眠心理环境、睡眠生理环境和睡眠自然环境,其中睡眠心理环境具体为人体大脑的活跃程度,在夜间,人体大脑运动越活跃,人体就不能得到充分休息,进而影响睡眠质量;睡眠生理环境具体包括人体睡姿、睡眠体动等,在夜间,睡姿不当、体动频率都会影响人体的睡眠质量;睡眠自然环境是指人体睡觉空间的自然环境,例如温度、湿度、氧气浓度、噪声响度、光照强度等,由于人体睡觉是处于一个相对密闭的空间,这些自然环境是直接作用于人体的,当其处于不适宜人体睡眠状态的情况下,就会反过来影响睡眠心理环境、睡眠生理环境,如加重睡眠体动频次,导致频繁夜醒,使得大脑长时间处于活跃的状态,由此可见睡眠心理环境、睡眠生理环境和睡眠自然环境在相互影响作用下决定了人体的睡眠质量。

4.但目前对人体睡眠质量的监测方式都是单纯从睡眠生理环境属性出发进行监测,监测方向过于片面,其监测结果只能反映人体对应生理环境属性的睡眠质量,无法反映人体的综合睡眠质量,导致监测结果精准度不高。

技术实现要素:

5.针对上述现有技术存在的问题和不足,本发明的目的在于提供基于环境监测的人体睡眠分析方法、设备及存储介质,通过从睡眠心理环境、睡眠生理环境和睡眠自然环境属性出发进行人体睡眠质量监测分析,使得人体睡眠质量呈现多方向分析的特点,能够有效提升监测结果的精准度。

6.本发明是通过以下技术方案实现的:

7.本发明实施例的第一方面提供了一种基于环境监测的人体睡眠分析方法,包括以下步骤:

8.在人体头部穿戴睡眠心理环境监测设备,在人体手腕部位穿戴睡眠生理环境监测设备,在人的睡觉空间放置睡眠自然环境监测设备;

9.设置夜间监测时间段,并在设置的夜间监测时间段内识别人体睡眠时间段;

10.在人体睡眠时间段通过睡眠心理环境监测设备、睡眠生理环境监测设备和睡眠自然环境监测设备分别采集人体的睡眠心理环境参数、睡眠生理环境参数和睡眠自然环境参数;

11.构建睡眠质量分析算法模型,将人体睡眠时间段的睡眠心理环境参数、睡眠生理

环境参数和睡眠自然环境参数导入睡眠质量分析算法模型,以此计算得到人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数。

12.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述睡眠心理环境监测设备为脑电图监测仪,睡眠生理环境监测设备内置夜视摄像头、加速度传感器和呼吸监测仪,其中夜视摄像头用于监测人体的睡眠姿势,加速度传感器用于感应人体的睡眠体动,呼吸监测仪用于监测人体的呼吸频率,睡眠自然环境监测设备内置温湿度传感器、噪音计、光照传感器、粉尘浓度传感器和氧气浓度传感器,其中温湿度传感器用于检测睡觉空间的温度和湿度,噪音计用于检测睡觉空间的噪音响度,光照传感器用于检测睡觉空间的光照强度,粉尘浓度传感器用于检测睡觉空间的粉尘浓度,氧气浓度传感器用于检测睡觉空间的氧气浓度。

13.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述夜间监测时间段是指参考入睡时间段到参考醒来时间段之间的时间范围。

14.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述在设置的夜间监测时间段内识别人体睡眠时间段具体包括:

15.在夜间监测时间段对应的参考入睡时间段通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头获取人体的物理入睡时间点;

16.在夜间监测时间段对应的参考醒来时间段通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头获取人体的物理醒来时间点;

17.将夜间监测时间段对应物理入睡时间点到物理醒来时间点之间的时间范围作为人体睡眠时间段。

18.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述睡眠心理环境参数为脑电波活跃频次和单次脑电波活跃对应的活跃时长,睡眠生理环境参数包括呼吸频率异常频次、睡眠姿势不适频次和睡眠体动频次;

19.其中睡眠心理环境参数对应的采集方式如下:

20.m1:在人体睡眠时间段通过睡眠心理环境监测设备采集人体大脑的脑电波信号,并形成脑电波信号图像;

21.m2:将脑电波信号图像中的脑电波信号进行信号状态类型识别,其中信号状态类型包括活跃状态类型和平稳状态类型,并统计各类型信号状态的持续时长,由此根据信号状态类型的持续时长将脑电波信号进行类型阶段划分,得到各信号状态类型对应的脑电波阶段;

22.m3:从各信号状态类型对应的脑电波阶段中筛选出活跃状态类型对应的脑电波阶段,并统计活跃状态类型对应脑电波阶段的出现频次,将其记为脑电波活跃频次,将各次活跃状态类型对应脑电波阶段的持续时长记为单次脑电波活跃对应的活跃时长;

23.其中睡眠生理环境参数对应的采集方式如下:

24.p1:将人体睡眠时间段按照设置的时间间隔进行采集时间点划分,得到各采集时间点,并将其按照采集时间先后顺序编号为1,2,...,j,...,m,同时统计划分的采集时间点总数量;

25.p2:在各采集时间点通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头采集人体睡眠姿势图像,并通过睡眠生理环境监测设备内的呼吸监测仪采集呼吸频率,得到各采集时间点对应的睡眠姿势图像与呼吸频率;

26.p3:将各采集时间点对应的睡眠姿势图像与预设的人体适宜睡眠姿势图像进行匹配,若某采集时间点对应的睡眠姿势图像与人体适宜睡眠姿势图像匹配失败,则将该采集时间点记作睡姿不适采集时间点,此时统计睡姿不适采集时间点数量,并将其作为睡眠姿势不适频次;

27.p4:将各采集时间点对应的呼吸频率与预设的人体在睡眠状态的正常呼吸频率范围进行对比,若某采集时间点对应的呼吸频率不处于人体在睡眠状态的正常呼吸频率范围内,则表明该采集时间点的呼吸频率存在异常,此时统计呼吸频率存在异常的采集时间点数量,并将其作为呼吸频率异常频次;

28.p5:在人体睡眠时间段通过睡眠生理环境监测设备内的加速度传感器进行人体睡眠体动感应,当感应到人体睡眠体动时进行睡眠体动标记,统计睡眠体动标记数量,将其作为睡眠体动频次。

29.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述睡眠自然环境参数具体为各采集时间点对应的睡眠自然环境参数,而睡眠自然环境参数包括温度、湿度、噪音响度、光照强度、粉尘浓度和氧气浓度。

30.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述睡眠质量分析算法模型对应的算法步骤包括:

31.第一步:基于人体睡眠时间段的睡眠心理环境参数计算人体睡眠时间段对应心理环境属性的睡眠质量系数,并将其记为η具体计算方法如下:

32.,

33.1-1:从睡眠心理环境参数中提取脑电波活跃频次,并将其按照活跃时间点的先后顺序依次标记为1,2,...,i,...,n;

34.1-2:从睡眠心理环境参数中提取单次脑电波活跃对应的活跃时长,记为ti;

35.1-3:分别将单次脑电波活跃对应的活跃时长与人体睡眠时间段对应时长进行对比,由此计算人体睡眠时间段对应心理环境属性的睡眠质量系数t表示为人体睡眠时间段对应时长;

36.第二步:基于人体睡眠时间段的睡眠生理环境参数计算人体睡眠时间段对应生理环境属性的睡眠质量系数,并将其记为σ,具体计算方法如下:

37.2-1:从睡眠生理环境参数中提取呼吸频率异常频次,并将其与采集时间点总数量进行相除操作,得到呼吸频率异常程度指数,记为a;

38.2-2:从睡眠生理环境参数中提取睡眠姿势不适频次,并将其与采集时间点总数量进行相除操作,得到睡眠姿势不适程度指数,记为b;

39.2-3:从睡眠生理环境参数中提取睡眠体动频次,并将其除以睡眠时间段对应时长,得到平均睡眠体动频繁率,记为c;

40.2-4:根据呼吸频率异常程度指数、睡眠姿势不适程度指数和平均睡眠体动频繁率

计算人体睡眠时间段对应生理环境属性的睡眠质量系数,其计算公式为

41.第三步:基于人体睡眠时间段的睡眠自然环境参数计算人体睡眠时间段对应自然环境属性的睡眠质量系数,并将其记为ξ,具体计算方法如下:

42.3-1:将各采集时间点对应的睡眠自然环境参数构成采集时间点睡眠自然环境参数集合gr={gr1,gr2,...,grj,...,grm},grj表示为第j个采集时间点对应的睡眠自然环境参数,r表示为睡眠自然环境参数,r可以等于u1或u2或u3或u4或u5或u6,且u1、u2、u3、u4、u5、u6分别为温度、湿度、噪音响度、光照强度、粉尘浓度、氧气浓度;

43.3-2:将采集时间点睡眠自然环境参数集合与预设的人体在睡眠状态的睡眠自然环境参数对应的适宜值进行对比,计算各采集时间点对应的睡眠自然环境不适程度指数,其计算公式为εj表示为第j个采集时间点对应的自然环境不适程度指数,g

′r表示为人体在睡眠状态的睡眠自然环境参数对应的适宜值,kr表示为睡眠自然环境参数对应的影响比例因子;

44.3-3:根据各采集时间点对应的睡眠自然环境不适程度指数计算人体睡眠时间段对应自然环境属性的睡眠质量系数,其计算公式为

45.根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数计算公式为表示为人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数,a、b、c分别表示为心理环境属性、生理环境属性、自然环境属性对应综合睡眠质量的权重系数,且a+b+c=1。

46.本发明实施例的第二方面提供一种设备,包括处理器,以及与处理器连接的内存和网络接口;所述网络接口与服务器中的非易失性存储器连接;所述处理器在运行时通过所述网络接口从所述非易失性存储器中调取计算机程序,并通过所述内存运行所述计算机程序,以执行本发明所述的一种基于环境监测的人体睡眠分析方法。

47.本发明实施例的第三方面提供一种存储介质,所述存储介质烧录有计算机程序,所述计算机程序在服务器的内存中运行时实现本发明所述的一种基于环境监测的人体睡眠分析方法。

48.基于上述,本发明具有的优点在于:

49.本发明通过在人体睡眠时间段分别从睡眠心理环境、睡眠生理环境和睡眠自然环境属性出发进行人体睡眠质量监测分析,得到人体睡眠时间段对应心理环境属性、生理环境属性、自然环境属性的睡眠质量系数,并结合上述睡眠质量系数统计人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数,该监测分析方式完善了目前人体睡眠质量监测方式对应的监测方向,使得人体睡眠质量呈现多方向分析的特点,大大规避了单一监测方向造成监测分析结果精准度不高的缺陷,从而在一定程度上提升了人体睡眠质量的监测水平。

附图说明

50.利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。

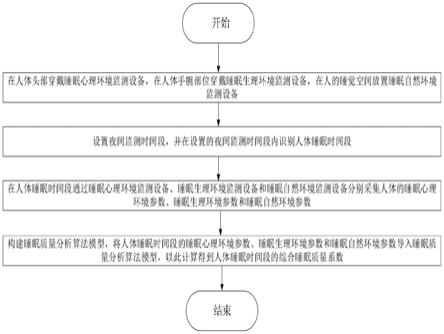

51.图1为本发明的方法实施步骤流程图。

具体实施方式

52.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

53.参照图1所示,本发明实施例的第一方面提供了一种基于环境监测的人体睡眠分析方法,包括以下步骤:

54.在人体头部穿戴睡眠心理环境监测设备,其中睡眠心理环境监测设备为脑电图监测仪,在人体手腕部位穿戴睡眠生理环境监测设备,其中睡眠生理环境监测设备内置夜视摄像头、加速度传感器和呼吸监测仪,夜视摄像头具有夜间可视的特点,能够在夜间监测人体的睡眠姿势,加速度传感器用于感应人体的睡眠体动,呼吸监测仪用于监测人体的呼吸频率,在人的睡觉空间放置睡眠自然环境监测设备,其中睡眠自然环境监测设备内置温湿度传感器、噪音计、光照传感器、粉尘浓度传感器和氧气浓度传感器,其中温湿度传感器用于检测睡觉空间的温度和湿度,噪音计用于检测睡觉空间的噪音响度,光照传感器用于检测睡觉空间的光照强度,粉尘浓度传感器用于检测睡觉空间的粉尘浓度,氧气浓度传感器用于检测睡觉空间的氧气浓度;

55.在具体实施方式中,对人体进行睡眠心理环境监测设备和睡眠生理环境监测设备穿戴,并在人体睡觉空间进行睡眠自然环境监测设备放置,为后续的睡眠心理环境参数、睡眠生理环境参数和睡眠自然环境采集提供采集基础;

56.设置夜间监测时间段,并在设置的夜间监测时间段内识别人体睡眠时间段;

57.需要说明的是,夜间监测时间段为晚上9点-早上8点对应的时间段,具体来说夜间监测时间段是指参考入睡时间段到参考醒来时间段之间的时间范围,这里提到的参考入睡时间段是指晚上9点-12点,参考醒来时间段是指早上6点-8点,其参考入睡时间段和参考醒来时间段的划分为获取人体的物理入睡时间点和物理醒来时间点提供了可靠的监测时间范围;

58.识别人体睡眠时间段具体包括:

59.在夜间监测时间段对应的参考入睡时间段通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头获取人体的物理入睡时间点,其具体获取方式为通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头在人躺卧在床上后采集眼睛的睁闭状态,若某时刻采集的眼睛睁闭状态为闭眼状态,则将时刻对应的时间点作为物理入睡时间点;

60.在夜间监测时间段对应的参考醒来时间段通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头获取人体的物理醒来时间点,其具体采集方式为通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头采集人体眼睛的睁闭状态,若时刻采集的眼睛睁闭状态为睁眼状态,则将该时刻

对应的时间点作为物理醒来时间点;

61.将夜间监测时间段对应物理入睡时间点到物理醒来时间点之间的时间范围作为人体睡眠时间段;

62.在具体实施方式中,对人体睡眠时间段的识别为后续进行睡眠心理环境参数、睡眠生理环境参数和睡眠自然环境参数采集提供采集精准的采集时间范围;

63.在人体睡眠时间段通过睡眠心理环境监测设备、睡眠生理环境监测设备和睡眠自然环境监测设备分别采集人体的睡眠心理环境参数、睡眠生理环境参数和睡眠自然环境参数,其中睡眠心理环境参数为脑电波活跃频次和单次脑电波活跃对应的活跃时长,睡眠心理环境参数对应的采集方式如下:

64.m1:在人体睡眠时间段通过睡眠心理环境监测设备采集人体大脑的脑电波信号,并形成脑电波信号图像;

65.m2:将脑电波信号图像中的脑电波信号进行信号状态类型识别,其中信号状态类型包括活跃状态类型和平稳状态类型,并统计各类型信号状态的持续时长,由此根据信号状态类型的持续时长将脑电波信号进行类型阶段划分,得到各信号状态类型对应的脑电波阶段,具体为活跃状态对应的脑电波阶段、平稳状态对应的脑电波阶段;

66.m3:从各信号状态类型对应的脑电波阶段中筛选出活跃状态类型对应的脑电波阶段,并统计活跃状态类型对应脑电波阶段的出现频次,将其记为脑电波活跃频次,将各次活跃状态类型对应脑电波阶段的持续时长记为单次脑电波活跃对应的活跃时长;

67.睡眠生理环境参数包括呼吸频率异常频次、睡眠姿势不适频次和睡眠体动频次,睡眠生理环境参数对应的采集方式如下:

68.p1:将人体睡眠时间段按照设置的时间间隔进行采集时间点划分,得到各采集时间点,并将其按照采集时间先后顺序编号为1,2,...,j,...,m,同时统计划分的采集时间点总数量;

69.p2:在各采集时间点通过睡眠生理环境监测设备内的夜视摄像头采集人体睡眠姿势图像,并通过睡眠生理环境监测设备内的呼吸监测仪采集呼吸频率,得到各采集时间点对应的睡眠姿势图像与呼吸频率;

70.p3:将各采集时间点对应的睡眠姿势图像与预设的人体适宜睡眠姿势图像进行匹配,若某采集时间点对应的睡眠姿势图像与人体适宜睡眠姿势图像匹配失败,则将该采集时间点记作睡姿不适采集时间点,此时统计睡姿不适采集时间点数量,并将其作为睡眠姿势不适频次;

71.p4:将各采集时间点对应的呼吸频率与预设的人体在睡眠状态的正常呼吸频率范围进行对比,若某采集时间点对应的呼吸频率不处于人体在睡眠状态的正常呼吸频率范围内,则表明该采集时间点的呼吸频率存在异常,此时统计呼吸频率存在异常的采集时间点数量,并将其作为呼吸频率异常频次;

72.p5:在人体睡眠时间段通过睡眠生理环境监测设备内的加速度传感器进行人体睡眠体动感应,当感应到人体睡眠体动时进行睡眠体动标记,统计睡眠体动标记数量,将其作为睡眠体动频次;

73.睡眠自然环境参数具体为各采集时间点对应的睡眠自然环境参数,而睡眠自然环境参数包括温度、湿度、噪音响度、光照强度、粉尘浓度和氧气浓度;

74.构建睡眠质量分析算法模型,将人体睡眠时间段的睡眠心理环境参数、睡眠生理环境参数和睡眠自然环境参数导入睡眠质量分析算法模型,该睡眠质量分析算法模型对应的算法步骤包括:

75.第一步:基于人体睡眠时间段的睡眠心理环境参数计算人体睡眠时间段对应心理环境属性的睡眠质量系数,并将其记为η,具体计算方法如下:

76.1-1:从睡眠心理环境参数中提取脑电波活跃频次,并将其按照活跃时间点的先后顺序依次标记为1,2,...,i,...,n;

77.1-2:从睡眠心理环境参数中提取单次脑电波活跃对应的活跃时长,记为ti;

78.1-3:分别将单次脑电波活跃对应的活跃时长与人体睡眠时间段对应时长进行对比,由此计算人体睡眠时间段对应心理环境属性的睡眠质量系数t表示为人体睡眠时间段对应时长,其中单次脑电波活跃对应的活跃时长越短,心理环境属性的睡眠质量系数越大,表明睡眠质量越优质;

79.第二步:基于人体睡眠时间段的睡眠生理环境参数计算人体睡眠时间段对应生理环境属性的睡眠质量系数,并将其记为σ,具体计算方法如下:

80.2-1:从睡眠生理环境参数中提取呼吸频率异常频次,并将其与采集时间点总数量进行相除操作,得到呼吸频率异常程度指数,记为a;

81.2-2:从睡眠生理环境参数中提取睡眠姿势不适频次,并将其与采集时间点总数量进行相除操作,得到睡眠姿势不适程度指数,记为b;

82.2-3:从睡眠生理环境参数中提取睡眠体动频次,并将其除以睡眠时间段对应时长,得到平均睡眠体动频繁率,记为c;

83.2-4:根据呼吸频率异常程度指数、睡眠姿势不适程度指数和平均睡眠体动频繁率计算人体睡眠时间段对应生理环境属性的睡眠质量系数,其计算公式为其中呼吸频率异常程度指数越大、睡眠姿势不适程度指数越大平均睡眠体动频繁率越大,生理环境属性的睡眠质量系数越小,表明睡眠质量越差;

84.第三步:基于人体睡眠时间段的睡眠自然环境参数计算人体睡眠时间段对应自然环境属性的睡眠质量系数,并将其记为ξ,具体计算方法如下:

85.3-1:将各采集时间点对应的睡眠自然环境参数构成采集时间点睡眠自然环境参数集合gr={gr1,gr2,...,grj,...,grm},grj表示为第j个采集时间点对应的睡眠自然环境参数,r表示为睡眠自然环境参数,r可以等于u1或u2或u3或u4或u5或u6,且u1、u2、u3、u4、u5、u6分别为温度、湿度、噪音响度、光照强度、粉尘浓度、氧气浓度;

86.3-2:将采集时间点睡眠自然环境参数集合与预设的人体在睡眠状态的睡眠自然环境参数对应的适宜值进行对比,计算各采集时间点对应的睡眠自然环境不适程度指数,其计算公式为εj表示为第j个采集时间点对应的自然环境不适程度

指数,g

′r表示为人体在睡眠状态的睡眠自然环境参数对应的适宜值,kr表示为睡眠自然环境参数对应的影响比例因子,其中采集的睡眠自然环境参数与人体在睡眠状态的睡眠自然环境参数对应的适宜值差距越大,自然环境不适程度指数越大,表明自然环境不适程度越高;

87.3-3:根据各采集时间点对应的睡眠自然环境不适程度指数计算人体睡眠时间段对应自然环境属性的睡眠质量系数,其计算公式为自然环境不适程度指数越大,自然环境属性的睡眠质量系数越小,表明睡眠质量系数越差;

88.以此计算得到人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数表示为人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数,a、b、c分别表示为心理环境属性、生理环境属性、自然环境属性对应综合睡眠质量的权重系数,且a+b+c=1,综合睡眠质量系数越大,表明综合睡眠质量越优质,其综合睡眠质量系数的统计实现了人体在睡眠时间段对应综合睡眠质量的量化展示,提升了睡眠质量监测分析的精准度。

89.本发明实施例通过在人体睡眠时间段分别从睡眠心理环境、睡眠生理环境和睡眠自然环境属性出发进行人体睡眠质量监测分析,得到人体睡眠时间段对应心理环境属性、生理环境属性、自然环境属性的睡眠质量系数,并结合上述睡眠质量系数统计人体睡眠时间段的综合睡眠质量系数,该监测分析方式完善了目前人体睡眠质量监测方式对应的监测方向,使得人体睡眠质量呈现多方向分析的特点,大大规避了单一监测方向造成监测分析结果精准度不高的缺陷,从而在一定程度上提升了人体睡眠质量的监测水平。

90.本发明实施例的第二方面提供一种设备,包括处理器,以及与处理器连接的内存和网络接口;所述网络接口与服务器中的非易失性存储器连接;所述处理器在运行时通过所述网络接口从所述非易失性存储器中调取计算机程序,并通过所述内存运行所述计算机程序,以执行本发明所述的一种基于环境监测的人体睡眠分析方法。

91.本发明实施例的第三方面提供一种存储介质,所述存储介质烧录有计算机程序,所述计算机程序在服务器的内存中运行时实现本发明所述的一种基于环境监测的人体睡眠分析方法。

92.以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1