新型神经内科用诊疗装置及其使用方法与流程

1.本发明涉及医疗器械技术领域,具体为新型神经内科用诊疗装置及其使用方法。

背景技术:

2.神经内科是关于神经方面的二级学科,其不属于内科概念,主要收治包括脑血管疾病、偏头痛、癫痫、痴呆等患者,神经内科在诊治过程中需要将患者的头部进行固定,以便进行进一步查看,因此,需要一种新型神经内科用诊疗装置。

3.目前,现有的新型神经内科用诊疗装置在使用时多采用对称夹持板配合弹簧等弹性元件进行对患者头部两侧的固定,比如:申请号为202120011957.1的中国实用新型专利公开了一种新型神经内科用诊疗装置,通过设置有弧形结构的夹块置于固定座枕垫的两侧对患者的头部进行夹持固定,但这种方式将来自弹性杆的压力全部集中于头部,即使有防护垫进行保护,也对头部会产生挤压伤害,而且对于头部的支撑也采用了简单的枕垫,缺乏灵活性。

4.同时,头部在进行固定的时候,无法进行小角度的转动,医生在进行诊断的过程中需要对患者头部进行多角度的检查,而现有技术中,多注重简单的头部固定,忽略了头部的调整作用,急需解决;另外,现有的新型神经内科用诊疗装置对患者颈部的支撑也缺乏灵活的调节,导致患者颈部受到的支撑是生硬的,降低了舒适度。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供新型神经内科用诊疗装置及其使用方法,以解决上述背景技术中提出的夹持力过紧、缺乏灵活性和颈部支撑过硬的问题。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:新型神经内科用诊疗装置,包括工作台,所述工作台的内壁左右两侧的中部均开设有卡槽,所述卡槽的内部活动套接有伸缩柱和一号弹簧,所述伸缩柱的外表面活动套接有二号弹簧和限位环,所述伸缩柱的另一端通过铰接块活动铰接有夹持板,所述夹持板的上表面活动卡接有接触板,所述接触板的凹面设置有挤压块,所述工作台的内壁开设有与卡槽连通的传动槽,所述夹持板朝向传动槽一侧的下方通过挤压块活动铰接有活动柱,所述限位环的底部固定连接有套筒,所述套筒的内部活动套接有连接柱和三号弹簧,所述连接柱的底端与活动柱铰接连接,所述连接柱通过三号弹簧弹性支撑于套筒中,所述工作台的内部设置有颈部支撑机构;

7.本装置在工作时,在医生的指挥下,患者躺下并将颈部与颈部支撑机构接触

①

,随着头部的下移,患者的头部开始与挤压块接触并挤压挤压块,接触板和夹持板开始受力并带动伸缩柱分别向左右两侧的卡槽内部移动,此时,一号弹簧被持续压缩,伸缩柱被压缩的程度呈递减的状态,患者的头部在对接触板向下施压时,一方面绕着上侧的铰接块轴向转动,带动活动柱向传动槽的内部移动,带动连接柱和套筒移动,随着活动柱的转动适配,连接柱逐渐进入套筒的内部并压缩三号弹簧,带动限位环沿着伸缩柱的轴向向一号弹簧的方向移动,此时伸缩柱被压缩的程度增加,使得作用于伸缩柱轴向的压力减小并逐渐转移至

活动柱对夹持板底部的支撑力,从而使得患者的头部支撑更加有力,减小了对头部的挤压损伤。

8.通过设置有铰接块使得夹持板凸面的上下两侧分别活动铰接伸缩柱和活动柱,在患者头部进入接触板之间的区域并对接触板和夹持板施压时,一方面带动伸缩柱向卡槽的内部移动,通过一号弹簧和二号弹簧的受力来获取用于患者头部固定所需的夹持力,同时,随着患者头部向下移动并逐渐对夹持板进行施压,从而带动夹持板转动,带动活动柱进行转动适配,然后通过连接柱、套筒和三号弹簧带动限位环沿着伸缩柱的轴向移动,通过减小二号弹簧的压缩程度减小作用在伸缩柱轴向的回弹力,不仅缓解了因夹持力过大对患者头部的夹持损伤,而且还实现了对夹持板的同步支撑,提高患者头部在固定后的支撑稳定性。

9.在医生需要转动患者头部进行检查时,患者可控制自己的脖子带动头部转动,通过挤压块与头部接触,带动接触板沿着夹持板的外表面转动小角度,从而实现了在头部固定的状态下的角度变化。

10.通过设置有底部为四分之一圆环设计的夹持板将接触板卡接与其上表面实现了患者头部在固定时的转动调节功能,通过设置有挤压块在患者头部下移固定的过程中对进行进行挤压并发生形变,从而增大患者头部与接触板凹面之间的摩擦力,患者只需控制自身脖子转动并带动头部转动即可在摩擦力的作用下,挤压块和接触板会沿着夹持板的外表面随着转动适配,从而完成对固定后的患者头部角度调节功能。

11.作为本发明的进一步方案,所述工作台内壁左右两侧的前端均开设有放置槽,两个所述放置槽的内部活动安装有颈部支撑机构,所述颈部支撑机构包括垫柱,所述垫柱的左右两端均固定连接有支撑柱,所述放置槽内壁的底部固定安装有固定柱,所述固定柱的顶部固定连接有支撑板,两个所述支撑柱的另一端分别延伸至两个放置槽的内部且外表面与支撑板限位接触;

12.①

患者颈部与垫柱的外表面接触后持续施压,带动支撑柱向下移动,从而通过对支撑板上部开口的两个板施压增大支撑板上部开口的夹角角度,随着支撑板开口逐渐增大,支撑柱受到的支撑力也逐渐增大,从而为垫柱提供足够的支撑力,辅助患者颈部进行高度支撑调节,使得患者的颈部受力可进行回弹与调节,提高了舒适性。

13.通过设置有垫柱先与患者的颈部接触,然后将患者颈部的压力通过支撑柱传递至支撑板上面,通过控制支撑板朝上开口的夹角角度来调节垫柱和支撑柱回弹支撑力,在患者颈部通过垫柱施压支撑的时候,垫柱可根据患者的上下微调动态改变支撑板对支撑柱的支撑力,从而将垫柱反馈出来的支撑力变成柔和可调的,提高了患者颈部的舒适性。

14.作为本发明的进一步方案,所述垫柱的直径值大于支撑柱的直径值,所述支撑柱朝向放置槽内部的一端与放置槽的内部限位接触;

15.垫柱的两端分别通过支撑柱限位支撑于支撑板的顶部,在患者颈部与垫柱接触的过程中,带动支撑柱向下移动,从而向下压制支撑板使其上部开口角度增大,来获取垫柱的支撑力,从而将垫柱反馈出来的支撑力变成柔和可调的,提高了患者颈部的舒适性。

16.作为本发明的进一步方案,所述支撑板的纵截面形状为“v”形,所述支撑板朝上的开口夹角角度为10

°

,所述支撑板由厚度为7.5mm的不锈钢板支撑,所述支撑柱的外表面限位支撑于支撑板的顶部开口处;

17.支撑板的“v”形设计能够实现对支撑柱限位支撑,支撑柱通过垫柱的施压带动可

对支撑板进行施压,通过使支撑板的朝上开口发生角度变化来获取因形变产生的回弹力,来反向支撑患者的颈部。

18.作为本发明的进一步方案,所述伸缩柱通过一号弹簧和二号弹簧弹性支撑于卡槽的内部,所述限位环通过二号弹簧限位接触于卡槽内壁靠近夹持板的一侧;

19.伸缩柱活动套接在卡槽的内部,其另一端与夹持板活动连接,在夹持板受压时同步进入卡槽的内部,通过持续压缩一号弹簧来获取对患者头部的夹持力,而伸缩柱在向一号弹簧的方向移动的过程中也会逐渐减小二号弹簧的压缩程度,来减小对夹持板的夹持力过度增加而产生对患者头部的夹持损伤。

20.作为本发明的进一步方案,所述接触板由记忆金属制成,所述挤压块由橡胶块制成且呈半球形固定于挤压块凹面的区域;

21.接触板由记忆金属制成,其外表面在卡接于夹持板上面的过程中也能进行转动,接触板可根据夹持板的外形进行形变适配。

22.作为本发明的进一步方案,所述接触板的数量为两个且呈左右相互对称,两个所述接触板的横截面形状为“u”形,所述接触板适配卡接于夹持板的上表面;

23.两个接触板形成的“u”形区域可供患者头部放置固定,同时,“u”形设计也能适配大多数成年人的头型,符合人体工程学。

24.作为本发明的进一步方案,所述一号弹簧和二号弹簧在初始状态下均处于被压缩的状态,所述夹持板转动的过程中活动柱向传动槽的内部移动并与连接柱铰接适配;

25.一号弹簧和二号弹簧都是为伸缩柱和夹持板提供对患者头部的夹持力的,但二号弹簧则会在患者头部固定的后期通过压缩程度减小的空隙,利用限位环与活动柱连接,来将对夹持板的多余支撑力削弱并逐渐转化为对夹持板的支撑力度。

26.作为本发明的进一步方案,所述垫柱的轴向高度大于接触板最低点的高度,所述垫柱在受力时向下移动的最低高度大于接触板最低点的高度;

27.垫柱负责为患者颈部提供支撑,夹持板和接触板负责对患者的头部进行支撑,患者的头部支撑高度应低于患者的颈部高度。

28.新型神经内科用诊疗装置的使用方法,包括以下步骤:

29.在医生的指挥下,患者躺下并将颈部与颈部支撑机构接触,患者颈部与垫柱的外表面接触后持续施压,带动支撑柱向下移动,从而通过对支撑板上部开口的两个板施压增大支撑板上部开口的夹角角度;

30.随着支撑板开口逐渐增大,支撑柱受到的支撑力也逐渐增大,从而为垫柱提供足够的支撑力,辅助患者颈部进行高度支撑调节,使得患者的颈部受力可进行回弹与调节;

31.随着头部的下移,患者的头部开始与挤压块接触并挤压挤压块,接触板和夹持板开始受力并带动伸缩柱分别向左右两侧的卡槽内部移动;

32.此时,一号弹簧被持续压缩,伸缩柱被压缩的程度呈递减的状态,患者的头部在对接触板向下施压时,一方面绕着上侧的铰接块轴向转动,带动活动柱向传动槽的内部移动,带动连接柱和套筒移动;

33.随着活动柱的转动适配,连接柱逐渐进入套筒的内部并压缩三号弹簧,带动限位环沿着伸缩柱的轴向向一号弹簧的方向移动;

34.此时伸缩柱被压缩的程度增加,使得作用于伸缩柱轴向的压力减小并逐渐转移至

活动柱对夹持板底部的支撑力,从而将患者的头部将进行支撑;

35.医生通过对患者头部进行检查来确定基础病因,并对后续的病情进行分析;

36.在医生需要转动患者头部进行检查时,患者可控制自己的脖子带动头部转动,通过挤压块与头部接触,带动接触板沿着夹持板的外表面转动小角度,然后对患者的头部进行全方位的检查;

37.诊疗完毕后,患者可在医生的辅助下起身。

38.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

39.1.本发明通过设置有铰接块使得夹持板凸面的上下两侧分别活动铰接伸缩柱和活动柱,在患者头部进入接触板之间的区域并对接触板和夹持板施压时,一方面带动伸缩柱向卡槽的内部移动,通过一号弹簧和二号弹簧的受力来获取用于患者头部固定所需的夹持力,同时,随着患者头部向下移动并逐渐对夹持板进行施压,从而带动夹持板转动,带动活动柱进行转动适配,然后通过连接柱、套筒和三号弹簧带动限位环沿着伸缩柱的轴向移动,通过减小二号弹簧的压缩程度减小作用在伸缩柱轴向的回弹力,不仅缓解了因夹持力过大对患者头部的夹持损伤,而且还实现了对夹持板的同步支撑,提高患者头部在固定后的支撑稳定性。

40.2.本发明通过设置有底部为四分之一圆环设计的夹持板将接触板卡接与其上表面实现了患者头部在固定时的转动调节功能,通过设置有挤压块在患者头部下移固定的过程中对进行进行挤压并发生形变,从而增大患者头部与接触板凹面之间的摩擦力,患者只需控制自身脖子转动并带动头部转动即可在摩擦力的作用下,挤压块和接触板会沿着夹持板的外表面随着转动适配,从而完成对固定后的患者头部角度调节功能。

41.3.本发明通过设置有垫柱先与患者的颈部接触,然后将患者颈部的压力通过支撑柱传递至支撑板上面,通过控制支撑板朝上开口的夹角角度来调节垫柱和支撑柱回弹支撑力,在患者颈部通过垫柱施压支撑的时候,垫柱可根据患者的上下微调动态改变支撑板对支撑柱的支撑力,从而将垫柱反馈出来的支撑力变成柔和可调的,提高了患者颈部的舒适性。

附图说明

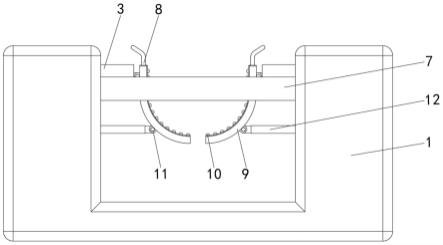

42.图1为本发明总体结构示意图;

43.图2本发明总体结构的俯视外观示意图;

44.图3本发明总体结构的正面剖切示意图;

45.图4本发明图3中a处结构的放大示意图;

46.图5本发明总体结构的正面剖切示意图;

47.图6本发明伸缩柱、一号弹簧、二号弹簧、限位环、支撑板、接触板、挤压块、铰接块、活动柱、连接柱、套筒和三号弹簧的分解示意图;

48.图7本发明颈部支撑机构的分解示意图;

49.图8为本发明工作台左侧内部的侧面剖切示意图;

50.图9本发明伸缩柱、一号弹簧、二号弹簧、限位环、支撑板、接触板、挤压块、铰接块;、活动柱、连接柱和套筒的结构配合示意图。

51.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

52.1、工作台;2、卡槽;3、伸缩柱;4、一号弹簧;5、二号弹簧;6、限位环;7、颈部支撑机构;71、垫柱;72、支撑柱;73、固定柱;74、支撑板;8、夹持板;9、接触板;10、挤压块;11、铰接块;12、活动柱;13、传动槽;14、连接柱;15、套筒;16、三号弹簧;17、放置槽。

具体实施方式

53.请参阅图1-9,本发明提供一种技术方案:新型神经内科用诊疗装置,包括工作台1,工作台1的内壁左右两侧的中部均开设有卡槽2,卡槽2的内部活动套接有伸缩柱3和一号弹簧4,伸缩柱3的外表面活动套接有二号弹簧5和限位环6,伸缩柱3的另一端通过铰接块11活动铰接有夹持板8,夹持板8的上表面活动卡接有接触板9,接触板9的凹面设置有挤压块10,工作台1的内壁开设有与卡槽2连通的传动槽13,夹持板8朝向传动槽13一侧的下方通过挤压块10活动铰接有活动柱12,限位环6的底部固定连接有套筒15,套筒15的内部活动套接有连接柱14和三号弹簧16,连接柱14的底端与活动柱12铰接连接,连接柱14通过三号弹簧16弹性支撑于套筒15中,工作台1的内部设置有颈部支撑机构7;

54.本装置在工作时,在医生的指挥下,患者躺下并将颈部与颈部支撑机构7接触

①

,随着头部的下移,患者的头部开始与挤压块10接触并挤压挤压块10,接触板9和夹持板8开始受力并带动伸缩柱3分别向左右两侧的卡槽2内部移动,此时,一号弹簧4被持续压缩,伸缩柱3被压缩的程度呈递减的状态,患者的头部在对接触板9向下施压时,一方面绕着上侧的铰接块11轴向转动,带动活动柱12向传动槽13的内部移动,带动连接柱14和套筒15移动,随着活动柱12的转动适配,连接柱14逐渐进入套筒15的内部并压缩三号弹簧16,带动限位环6沿着伸缩柱3的轴向向一号弹簧4的方向移动,此时伸缩柱3被压缩的程度增加,使得作用于伸缩柱3轴向的压力减小并逐渐转移至活动柱12对夹持板8底部的支撑力,从而使得患者的头部支撑更加有力,减小了对头部的挤压损伤。

55.通过设置有铰接块11使得夹持板8凸面的上下两侧分别活动铰接伸缩柱3和活动柱12,在患者头部进入接触板9之间的区域并对接触板9和夹持板8施压时,一方面带动伸缩柱3向卡槽2的内部移动,通过一号弹簧4和二号弹簧5的受力来获取用于患者头部固定所需的夹持力,同时,随着患者头部向下移动并逐渐对夹持板8进行施压,从而带动夹持板8转动,带动活动柱12进行转动适配,然后通过连接柱14、套筒15和三号弹簧16带动限位环6沿着伸缩柱3的轴向移动,通过减小二号弹簧5的压缩程度减小作用在伸缩柱3轴向的回弹力,不仅缓解了因夹持力过大对患者头部的夹持损伤,而且还实现了对夹持板8的同步支撑,提高患者头部在固定后的支撑稳定性。

56.在医生需要转动患者头部进行检查时,患者可控制自己的脖子带动头部转动,通过挤压块10与头部接触,带动接触板9沿着夹持板8的外表面转动小角度,从而实现了在头部固定的状态下的角度变化。

57.通过设置有底部为四分之一圆环设计的夹持板8将接触板9卡接与其上表面实现了患者头部在固定时的转动调节功能,通过设置有挤压块10在患者头部下移固定的过程中对进行进行挤压并发生形变,从而增大患者头部与接触板9凹面之间的摩擦力,患者只需控制自身脖子转动并带动头部转动即可在摩擦力的作用下,挤压块10和接触板9会沿着夹持板8的外表面随着转动适配,从而完成对固定后的患者头部角度调节功能。

58.其中,工作台1内壁左右两侧的前端均开设有放置槽17,两个放置槽17的内部活动

安装有颈部支撑机构7,颈部支撑机构7包括垫柱71,垫柱71的左右两端均固定连接有支撑柱72,放置槽17内壁的底部固定安装有固定柱73,固定柱73的顶部固定连接有支撑板74,两个支撑柱72的另一端分别延伸至两个放置槽17的内部且外表面与支撑板74限位接触;

59.①

患者颈部与垫柱71的外表面接触后持续施压,带动支撑柱72向下移动,从而通过对支撑板74上部开口的两个板施压增大支撑板74上部开口的夹角角度,随着支撑板74开口逐渐增大,支撑柱72受到的支撑力也逐渐增大,从而为垫柱71提供足够的支撑力,辅助患者颈部进行高度支撑调节,使得患者的颈部受力可进行回弹与调节,提高了舒适性。

60.通过设置有垫柱71先与患者的颈部接触,然后将患者颈部的压力通过支撑柱72传递至支撑板74上面,通过控制支撑板74朝上开口的夹角角度来调节垫柱71和支撑柱72回弹支撑力,在患者颈部通过垫柱71施压支撑的时候,垫柱71可根据患者的上下微调动态改变支撑板74对支撑柱72的支撑力,从而将垫柱71反馈出来的支撑力变成柔和可调的,提高了患者颈部的舒适性。

61.其中,垫柱71的直径值大于支撑柱72的直径值,支撑柱72朝向放置槽17内部的一端与放置槽17的内部限位接触;

62.垫柱71的两端分别通过支撑柱72限位支撑于支撑板74的顶部,在患者颈部与垫柱71接触的过程中,带动支撑柱72向下移动,从而向下压制支撑板74使其上部开口角度增大,来获取垫柱71的支撑力,从而将垫柱71反馈出来的支撑力变成柔和可调的,提高了患者颈部的舒适性。

63.其中,支撑板74的纵截面形状为“v”形,支撑板74朝上的开口夹角角度为10

°

,支撑板74由厚度为7.5mm的不锈钢板支撑,支撑柱72的外表面限位支撑于支撑板74的顶部开口处;

64.支撑板74的“v”形设计能够实现对支撑柱72限位支撑,支撑柱72通过垫柱71的施压带动可对支撑板74进行施压,通过使支撑板74的朝上开口发生角度变化来获取因形变产生的回弹力,来反向支撑患者的颈部。

65.其中,伸缩柱3通过一号弹簧4和二号弹簧5弹性支撑于卡槽2的内部,限位环6通过二号弹簧5限位接触于卡槽2内壁靠近夹持板8的一侧;

66.伸缩柱3活动套接在卡槽2的内部,其另一端与夹持板8活动连接,在夹持板8受压时同步进入卡槽2的内部,通过持续压缩一号弹簧4来获取对患者头部的夹持力,而伸缩柱3在向一号弹簧4的方向移动的过程中也会逐渐减小二号弹簧5的压缩程度,来减小对夹持板8的夹持力过度增加而产生对患者头部的夹持损伤。

67.其中,接触板9由记忆金属制成,挤压块10由橡胶块制成且呈半球形固定于挤压块10凹面的区域;

68.接触板9由记忆金属制成,其外表面在卡接于夹持板8上面的过程中也能进行转动,接触板9可根据夹持板8的外形进行形变适配。

69.其中,接触板9的数量为两个且呈左右相互对称,两个接触板9的横截面形状为“u”形,接触板9适配卡接于夹持板8的上表面;

70.两个接触板9形成的“u”形区域可供患者头部放置固定,同时,“u”形设计也能适配大多数成年人的头型,符合人体工程学。

71.其中,一号弹簧4和二号弹簧5在初始状态下均处于被压缩的状态,夹持板8转动的

过程中活动柱12向传动槽13的内部移动并与连接柱14铰接适配;

72.一号弹簧4和二号弹簧5都是为伸缩柱3和夹持板8提供对患者头部的夹持力的,但二号弹簧5则会在患者头部固定的后期通过压缩程度减小的空隙,利用限位环6与活动柱12连接,来将对夹持板8的多余支撑力削弱并逐渐转化为对夹持板8的支撑力度。

73.其中,垫柱71的轴向高度大于接触板9最低点的高度,垫柱71在受力时向下移动的最低高度大于接触板9最低点的高度;

74.垫柱71负责为患者颈部提供支撑,夹持板8和接触板9负责对患者的头部进行支撑,患者的头部支撑高度应低于患者的颈部高度。

75.新型神经内科用诊疗装置的使用方法,包括以下步骤:

76.在医生的指挥下,患者躺下并将颈部与颈部支撑机构7接触,患者颈部与垫柱71的外表面接触后持续施压,带动支撑柱72向下移动,从而通过对支撑板74上部开口的两个板施压增大支撑板74上部开口的夹角角度;

77.随着支撑板74开口逐渐增大,支撑柱72受到的支撑力也逐渐增大,从而为垫柱71提供足够的支撑力,辅助患者颈部进行高度支撑调节,使得患者的颈部受力可进行回弹与调节;

78.随着头部的下移,患者的头部开始与挤压块10接触并挤压挤压块10,接触板9和夹持板8开始受力并带动伸缩柱3分别向左右两侧的卡槽2内部移动;

79.此时,一号弹簧4被持续压缩,伸缩柱3被压缩的程度呈递减的状态,患者的头部在对接触板9向下施压时,一方面绕着上侧的铰接块11轴向转动,带动活动柱12向传动槽13的内部移动,带动连接柱14和套筒15移动;

80.随着活动柱12的转动适配,连接柱14逐渐进入套筒15的内部并压缩三号弹簧16,带动限位环6沿着伸缩柱3的轴向向一号弹簧4的方向移动;

81.此时伸缩柱3被压缩的程度增加,使得作用于伸缩柱3轴向的压力减小并逐渐转移至活动柱12对夹持板8底部的支撑力,从而将患者的头部将进行支撑;

82.医生通过对患者头部进行检查来确定基础病因,并对后续的病情进行分析;

83.在医生需要转动患者头部进行检查时,患者可控制自己的脖子带动头部转动,通过挤压块10与头部接触,带动接触板9沿着夹持板8的外表面转动小角度,然后对患者的头部进行全方位的检查;

84.诊疗完毕后,患者可在医生的辅助下起身。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1