一种治疗变应性鼻炎的药物组合物及其用途

1.本发明属于医药技术领域,具体涉及一种治疗变应性鼻炎的药物组合物及其用途。

背景技术:

2.变应性鼻炎(allergic rhinitis,ar)也称过敏性鼻炎,属于鼻黏膜变态反应性疾病,以鼻黏膜反应性增高为主要特征,临床主要表现为阵发性喷嚏、清水样鼻涕、鼻塞和鼻痒,部分伴有嗅觉减退,其中近40%的变应性鼻炎患者可合并支气管哮喘,同时可伴发喘息、咳嗽、气急和胸闷等肺部症状,直接影响患者的生活质量、睡眠质量、情绪和工作效率等,为患者带来沉重的精神和心理负担,影响患者正常生活。目前全球变应性鼻炎患者占人口总数的20%-30%,近年来我国的发病率也呈明显上升趋势,引起学者的关注,是一个亟待解决的公共卫生和社会医学问题。

3.目前,鼻炎的治疗方式主要有药物、针灸、手术三大类。手术主要针对鼻腔器质性变化引起的鼻通气困难的解决,例如鼻中隔严重偏曲或药物难以有效控制的鼻甲肥大,常用手段有鼻中隔偏曲矫正术,下鼻甲部分切除术,鼻甲组织消融等。当然,由于鼻内组织切除过度等引起的“空鼻症”,也可采用手术进行组织填充,以防止通气过度。但是过去为改善鼻通气而广泛采用下鼻甲的切除术、消融术等,最近已经变得极为谨慎,因为其可能带来鼻腔黏膜功能破坏和空鼻症。针灸主要针对非器质性改变的鼻通气困难、鼻腔分泌物过多或是萎缩性、干燥性鼻炎。药物治疗在各型鼻炎和鼻炎发展的各个阶段都有广泛应用,并且传统中药和现代化学药物常常合用,由于药物的使用不需随时依赖医院和医师,因此使用最为广泛。治疗鼻炎的药物主要分为以对抗变应性反应为主的糖皮质激素类,以对抗感染为主的抗生素类,以抑制鼻甲充血肿胀为主的α-受体激动剂类,以及按照中医“活血、化瘀、通窍”理论组方的中药制剂。

4.针对变应性鼻炎,常用的药物治疗主要包括以下七方面:(1)口服或鼻用抗组胺药,目前常用药包括氯雷他定、西替利嗪、奥洛他定、卢帕他定等,鼻用抗组胺药常用盐酸氮卓斯汀鼻喷剂等;(2)糖皮质激素,能抑制炎性介质的产生和释放,抑制参与炎症反应的免疫细胞的活性和数量,提高机体对毒素的耐受力,常用药物如糠酸莫米松(内舒拿)、丙酸氟替卡松(辅舒良)、布地奈德(雷诺考特)和二丙酸倍氯米松(伯克纳)等,可有效缓解鼻塞、流涕和喷嚏等症状,目前应用糖皮质激素鼻喷雾剂是国际公认的有效治疗方法之一;(3)抗白三烯药即白三烯受体拮抗剂,包括孟鲁司特、扎鲁司特和普鲁司特,通过竞争性结合半胱氨酰白三烯受体,阻断半胱氨酰白三烯的作用,缓解鼻塞、流涕、喷嚏、鼻痒等症状;(4)色酮类药,对缓解鼻部症状有一定效果,滴眼液对缓解眼部症状;(5)鼻内减充血剂,具拟交感活性,经鼻使用减充血剂可使鼻黏膜血管收缩,减少组织的肿胀,有效缓解鼻充血致鼻塞,改善鼻腔通气,常和抗组胺药合用,但是,由于这类药物会引起反跳性鼻充血,对心脑血管有不良反应,主要表现为易怒、头晕、头痛、失眠、心动过速和高血压等,因此仅适用于疗程较短的治疗,控制在七天之内,在变应性鼻炎的长期治疗中不推荐使用;(6)鼻内抗胆碱药物

可以有效抑制流涕,对其他症状治疗不明显,因此适用范围较窄;(7)中药,对缓解部分症状有效,但由于作用机理不明确不推荐使用。

5.例如,中国授权专利cn110179843b公开了一种治疗非变应性鼻炎的外用药物组合物。该组合物主要由三七总皂苷、灯盏花提取物、碱和蜂蜜组成。实验和临床效果证明,该组合物在减少鼻塞,改善鼻黏膜微循环及抗炎方面具有较好效果。且对鼻腔刺激性较低,制备工艺简单,稳定性好。

6.此外,本技术的发明人在前期研究工作中,针对糖皮质激素类鼻用制剂可能导致的鼻腔干燥、鼻腔刺激不适等不良反应进行了研究,研发制备临床不良反应低、副作用小、复发率低、更安全有效的药物。相关的研究工作已经获得中国发明专利授权,授权公告号为cn111840226b。在该授权专利中,公开了一种用于治疗变应性鼻炎的药物,包括0.04%-0.08%的糠酸莫米松,0.5%-0.8%的甘油,1.5%-2.0%麻油,0.1%-0.5%氯化钠,0.5%-1.5%的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素混合物,2%-3%的吐温80与卵磷脂混合物,0.05-0.1%的薄荷油,适量枸橼酸钠缓冲液,加注射用水至100%。实验显示,该药物可以有效治疗变应性鼻炎,并且有效减少不良反应发生率。

7.针对上述已授权的药物组合物,由于其活性成分糠酸莫米松的含量较低,由此导致药物起效的速度较慢,但是,增加活性成分的含量,又不可避免的增加刺激性,导致不良反应率增加。针对上述问题,本发明的发明人进行了进一步的研究,从而完成了本发明。

技术实现要素:

8.基于上述原因,本发明提出一种既能提高药物起效的速度,又不增加药物的刺激性的治疗变应性鼻炎的药物组合物及其用途。具体而言,为了实现本发明的目的,本发明拟采用如下的技术方案:

9.本发明一方面涉及一种治疗变应性鼻炎的药物组合物,所述药物组合物以重量百分比计包括以下原料:0.12%-0.24%的糠酸莫米松,0.5%-0.8%的甘油,1.5%-2.0%麻油,0.1%-0.5%氯化钠,0.5%-1.5%的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素混合物,0.4%-1.2%的烷基葡萄糖苷,0.05-0.1%的薄荷油,适量枸橼酸钠缓冲液,加注射用水至100%。

10.在本发明的一个优选实施方式中,所述糠酸莫米松的以重量百分比计为0.15%-0.24%。

11.在本发明的一个优选实施方式中,所述烷基葡萄糖苷以重量百分比计为0.6%-1.0%。

12.在本发明的一个优选实施方式中,所述药物组合物的ph值为5.5-6.0,优选的ph值为6.0。

13.在本发明的一个优选实施方式中,所述原料中,羟丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素混合物为质量比1:1:3-1:1:6范围内,优选质量比为1:1:4。

14.在本发明的一个优选实施方式中,所述原料中,烷基葡萄糖苷是指c

12-c

18

的烷基葡萄糖苷;所述烷基葡萄糖苷包括但不限于十二烷基葡萄糖苷、十四烷基葡萄糖苷、十六烷基葡萄糖苷和十八烷基葡萄糖苷;特别优选的是,所述烷基葡萄糖苷为十八烷基葡萄糖苷,实验结果表明,使用十八烷基葡萄糖苷有助于进一步加快药物起效。

15.本发明另一方面还涉及上述用于治疗变应性鼻炎的药物组合物的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:

16.1)使用粉碎机将糠酸莫米松粉碎,使其90%粒径小于5μm,备用;

17.2)用适量的注射用水将处方量的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素混合物溶解,搅拌混合均匀,过0.22μm的除菌过滤器除菌;

18.3)将步骤1)的糠酸莫米松微粉与处方量的麻油混合,加入处方量的甘油、烷基葡萄糖苷、氯化钠均质混合,灭菌5-15min得初混液;

19.4)将步骤3)得到的初混液与步骤2)的溶液均质混合后,加入处方量的薄荷油,用枸橼酸钠缓冲液调节至合适的ph值,加灭菌注射用水定容至100%,0.22μm的除菌过滤器除菌后得到滴鼻液。

20.本发明另一方面还涉及上述药物组合物在制备治疗变应性鼻炎的药物中的应用。

21.在本发明的一个优选实施方式中,所述药物不会带来刺激性。

22.有益效果

23.本发明的制剂在前期研发成果的基础上,其配方组成经过进一步优化,经过动物实验验证,本发明的制剂与现有技术相比具有起效快的同时还具有刺激性低的优点,适合在临床上推广使用。

具体实施方式

24.为了进一步理解本发明,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

25.如无特殊说明,本发明实施例中所涉及的试剂均为市售产品,均可以通过商业渠道购买获得。

26.实施例1:

27.本发明所述用于治疗变应性鼻炎的药物组合物,具体的制备步骤如下:

28.1)使用粉碎机将糠酸莫米松粉碎,使其90%粒径小于5μm,备用;

29.2)用适量的注射用水将1.5g的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素1:1:4的混合物溶解,搅拌混合均匀,过0.22μm的除菌过滤器除菌;

30.3)将步骤1)的糠酸莫米松微粉0.15g与2.0g麻油混合,加入0.6g的甘油、0.8g十二烷基葡萄糖苷、0.3g氯化钠均质混合,灭菌10min得初混液;

31.4将步骤3)得到的初混液与步骤2)的溶液均质混合后,加入0.08g薄荷油,用枸橼酸钠缓冲液调节至合适的ph值6.0,加灭菌注射用水定容至100ml,0.22μm的除菌过滤器除菌后得到滴鼻液。

32.实施例2

33.本发明所述用于治疗变应性鼻炎的药物组合物,具体的制备步骤如下:

34.1)使用粉碎机将糠酸莫米松粉碎,使其90%粒径小于5μm,备用;

35.2)用适量的注射用水将1.0g的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素1:1:4的混合物溶解,搅拌混合均匀,过0.22μm的除菌过滤器除菌;

36.3)将步骤1)的糠酸莫米松微粉0.20g与1.5g麻油混合,加入0.5g的甘油、0.8g十八烷基葡萄糖苷、0.2g氯化钠均质混合,灭菌10min得初混液;

37.4将步骤3)得到的初混液与步骤2)的溶液均质混合后,加入0.06g薄荷油,用枸橼酸钠缓冲液调节至合适的ph值6.0,加灭菌注射用水定容至100ml,0.22μm的除菌过滤器除菌后得到滴鼻液。

38.实施例3:

39.本发明所述用于治疗变应性鼻炎的药物组合物,具体的制备步骤如下:

40.1)使用粉碎机将糠酸莫米松粉碎,使其90%粒径小于5μm,备用;

41.2)用适量的注射用水将1.5g的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素1:1:4的混合物溶解,搅拌混合均匀,过0.22μm的除菌过滤器除菌;

42.3)将步骤1)的糠酸莫米松微粉0.22g与2.0g麻油混合,加入0.8g的甘油、0.8g十六烷基葡萄糖苷、0.4g氯化钠均质混合,灭菌10min得初混液;

43.4将步骤3)得到的初混液与步骤2)的溶液均质混合后,加入0.08g薄荷油,用枸橼酸钠缓冲液调节至合适的ph值6.0,加灭菌注射用水定容至100ml,0.22μm的除菌过滤器除菌后得到滴鼻液。

44.比较例1:

45.1)使用粉碎机将糠酸莫米松粉碎,使其90%粒径小于5μm,备用;

46.2)用适量的注射用水将1.5g的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素1:1:4的混合物溶解,搅拌混合均匀,过0.22μm的除菌过滤器除菌;

47.3)将步骤1)的糠酸莫米松微粉0.20g与2.0g麻油混合,加入0.8g的甘油、2.8g吐温80与卵磷脂1:2的混合物、0.4g氯化钠均质混合,灭菌10min得初混液;

48.4将步骤3)得到的初混液与步骤2)的溶液均质混合后,加入0.08g薄荷油,用枸橼酸钠缓冲液调节至合适的ph值6.0,加灭菌注射用水定容至100ml,0.22μm的除菌过滤器除菌后得到滴鼻液。

49.比较例2:

50.1)使用粉碎机将糠酸莫米松粉碎,使其90%粒径小于5μm,备用;

51.2)用适量的注射用水将1.5g的羧丙基纤维素、羟基乙基甲基纤维素与微晶纤维素1:1:4的混合物溶解,搅拌混合均匀,过0.22μm的除菌过滤器除菌;

52.3)将步骤1)的糠酸莫米松微粉0.08g与2.0g麻油混合,加入0.8g的甘油、0.8g十六烷基葡萄糖苷、0.4g氯化钠均质混合,灭菌10min得初混液;

53.4将步骤3)得到的初混液与步骤2)的溶液均质混合后,加入0.08g薄荷油,用枸橼酸钠缓冲液调节至合适的ph值6.0,加灭菌注射用水定容至100ml,0.22μm的除菌过滤器除菌后得到滴鼻液。

54.药效学实施例:

55.实施例1-3和比较例1-2所制备的糠酸莫米松制剂对tdi致豚鼠过敏性鼻炎模型的影响

56.(1)取体重252.4

±

11.8g豚鼠140只,雌雄各半,按性别随机分成7组,每组20只,编号为实施例1-3组、比较例1-2组、模型对照组、正常对照组。

57.(2)除正常对照组外,其余各组用微量加样器将10%tdi橄榄油溶液滴入豚鼠双侧

前鼻腔内,每侧鼻腔滴入5μl/次,1次/天,共7天;第7日后改为隔日1次,正常对照组豚鼠用等体积橄榄油溶液代替tdi处理。

58.(3)从第7日开始,实施例1-3组、比较例1-2组的豚鼠分别滴加由实施例1-3、比较例1-2组所制备的糠酸莫米松制剂,模型对照组和正常对照组的豚鼠滴加生理盐水,每日两次,连续给药5天。

59.(4)观察指标

60.从给药第1日开始,于tdi滴鼻后30min内,分别观察各组豚鼠鼻部外观症状并评分(鼻痒,轻擦鼻几次,1分;抓挠鼻、面部不止,到处摩擦2分;喷嚏1~3个,1分;喷嚏4~10个,2分;喷嚏11个以上,3分;清涕流至鼻前孔,1分;清涕超过鼻前孔,2分;流涕满面,3分)。

61.5天后处死大鼠,观察呼吸道鼻黏膜组织有无充血、红肿等现象,局部反应按照“局部粘膜刺激反应分级标准”以计分方式表示。

62.(5)统计学分析

63.所有数据用均数

±

标准差(x

±

s)表示,采用spss 22.0统计软件进行数据处理。

64.(6)结果

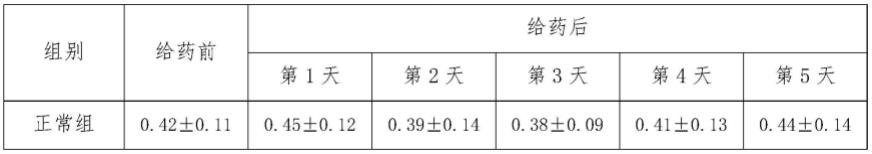

65.按照实施例1-3和比较例1-2所制备的鼻腔纳米制剂对tdi致豚鼠过敏性鼻炎模型症状的影响,实验结果如表1所示。

66.表1对tdi致豚鼠过敏性鼻炎模型症状评分的影响(x

±

s,n=20)

[0067][0068][0069]

基于上述实验结果可知,与正常对照组比较,模型对照组豚鼠在给药前及给药后5天内,鼻痒、喷嚏和清涕症状明显加重,症状评分在8分左右;与模型对照组比较,实施例1-3、比较例1制备的制剂给药后第2天开始,症状明显减轻,比较例2制备的制剂在给药后第4天开始,症状明显减轻,随着治疗时间延长过敏症状评分逐渐降低。相对于实施例1-3,比较例1的症状减轻程度相对偏小,比较例2的起效速度明显偏慢,结果见表1。

[0070]

本实验中所使用的局部反应按“局部粘膜刺激反应分级标准”(见表2)统计,统计结果见表3。

[0071]

表2局部粘膜刺激反应分级标准

[0072]

形态改变分级评分

无改变或无明显改变0轻度充血,少量分泌物1中度充血,分泌物较多2重度瘀血,水肿,分泌物很多,粘膜变性3

[0073]

评价标准:平均分值在0.00-0.40,无刺激性;平均分值在0.41-1.50,为轻度刺激性;平均分值在1.51-2.50,为中度刺激性;平均分值在》2.51,为重度刺激性。

[0074]

给药第5天后处死所有大鼠,观察呼吸道鼻黏膜组织有无充血、红肿等现象,各组大鼠鼻黏膜刺激反应评分比较见表3。

[0075]

表3各组对大鼠鼻黏膜刺激反应评分的影响(x

±

s,n=20)

[0076][0077][0078]

由表3的实验结果可知,各组中分别出现了不同程度的鼻黏膜刺激的不良反应。相对于比较例1中的制剂,使用本技术实施例1-3中的制剂出现鼻黏膜刺激的不良反应概率最低,平均分值为0.17,说明实施例1-3中的制剂即使使用了较高浓度的,其对大鼠鼻腔粘膜也无刺激性;对比例1中的制剂出现鼻腔粘膜刺激的不良反应发生率相对较高,平均分值在0.4-1.50之间,表现出对鼻腔粘膜的轻度刺激性。实施例1-3以及比较例1的药物组合物均有治疗变应性鼻炎的效果,且效果显著,但考虑到对鼻部的不良反应,本技术实施例1-3中的制剂相对于比较例1而言具有明显优势。比较例2的药物组合物虽然对鼻部的不良反应最好,但是,由于其治疗效果较差,特别是存在起效慢的缺陷,本技术实施例1-3中的制剂相对于比较例2而言也具有明显优势。

[0079]

以上描述了本发明优选实施方式,然其并非用以限定本发明。本领域技术人员对在此公开的实施方案可进行并不偏离本发明范畴和精神的改进和变化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1