一种护理移位小车

1.本发明涉及辅助用具技术领域,具体涉及一种护理移位小车。

背景技术:

2.对于失能老人或和不能自主行走的病患,需要护理人员进行护理,但当病患需要从床上离开如厕或进行其他活动时,需要护理人员辅助病患,但对于护理人员来说,辅助病患从床起立并不轻松。

3.为减轻护理人员对失能老人和不能自主行走的病患的护理难度,需要使用到能够帮助护理人员对患者进行离床移动的护理辅具,通常称为移位机。移位机最初主要用于医院和康复护理机构,用来帮助患者进行位置转移。现有移位机大致分为以下两类:(1)吊起式移位机:这种移位机通过用吊具把患者吊起,结构和原理简单,适用人群广,患者舒适度较高。但是,吊具的操作繁琐,工作效率低、移动过程中的晃动,令患者感到不安;另外悬臂的抬升方式为电机驱动,成本高且维修不方便。这种移位机主要适用于专业的医疗护理机构,不利于推广使用。

4.(2)座椅式移位机:使用简单方便,但在如厕时不便于脱穿裤子,无法与轮椅对接使用,如中国专利申请号为cn202122500802.7,公告日为2022.04.02,其公开了一种兼具床椅功能的升降式移位车,具体公开了:包括:移动底架;脚踏,与移动底架连接;升降机构,包括主板、动力机构、传动机构、升降架、把手和操作按钮,后四者均为两个且一一对应,主板和动力机构电连接并均内置于脚踏,传动机构用于带动升降架上下移动,操作按钮穿设于把手并与主板电连接;座椅,包括对称设置的第一座架和第二座架,各座架包括依次阻尼铰接的折叠坐垫、靠背板、第一挡板和第二挡板,两第二挡板之间通过搭扣连接,折叠坐垫包括阻尼铰接的第一坐垫板和第二坐垫板,第一坐垫板与升降架转动连接。该装置兼具床椅功能,便于对接病床实现患者快速移位,提高使用舒适度,安全性高、省时省力、使用寿命长,便于操作及收纳,该装置需要先将椅子变形为床的形状然后进行移动,但是对于处于坐姿状态的病患还需要先将其进行平躺状态然后才进行移动,容易对隐患处产生影响,从而使得操作不方便。

技术实现要素:

5.本发明提供一种护理移位小车,利用本发明的结构,便于将处于坐位姿势的病患移动到椅子、轮椅、坐便器等场景,以便代替护理人员抱起病患,降低护理人员的体力负担。

6.为达到上述目的,本发明的技术方案是:一种护理移位小车,包括车体,车体包括移动底架和设置在移动底架上的立柱,立柱内部中空设置,立柱的内部铰接有杠杆,杠杆倾斜设置且杠杆的中部两侧与立柱活动连接且设置在立柱的内部,杠杆的两端分别伸出立柱设置。

7.杠杆的中间位置设置有操作杆,立柱在杠杆的下端的一侧设置有下限位挡板,下限位挡板位于操作杆的一侧;立柱在操作杆远离下限位挡板的一侧设有上限位挡板,上限

位挡板位于杠杆与操作杆之间,且远离下限位挡板的一侧;操作杆上设置有第一把手。

8.杠杆在远离下限位挡板的端部上设置有用于支撑病患的胸部的胸部支撑托;立柱的两侧面对应倾斜设置有膝盖挡板。

9.杠杆在靠近下限位挡板的一侧设有气弹簧,气弹簧一端铰接在杠杆上,气弹簧的另一端铰接在下限位挡板上;所述杠杆在靠近下限位挡板的端部设有脚踏部,作用脚踏部或第一把手,使得杠杆绕着立柱转动从而使得胸部支撑托由倾斜状态变成竖直状态。

10.以上设置,可通过将车体移动难以自行行走的患者的一侧,将杠杆调整至初始状态,此时胸部支撑托倾斜设置,护理人员可将患者抱至车体上,使患者的胸部贴紧在胸部支撑托上,并把患者的膝盖抵接在膝盖挡板上;随后护理人员可在车体的另一侧同时向下拉动第一把手或踩踏脚踏部,使得第一把手从杠杆的中部而脚踏部从杠杆的尾部作用杠杆绕着立柱转动,通过杠杆带动胸部支撑托转动,气弹簧在杠杆转动的同时伸出,降低护理人员拉动第一把手所需的力,直至杠杆翻转至杠杆的上端与上限位挡板抵接,此时病患的胸部水平,小车处于托起状态,此时护理人员可通过推动第一把手来移动车体,保证胸部支撑托,以实现移动病患的目的;便于将坐位姿势的病患移动到椅子、轮椅、坐便器等场景,以便代替护理人员抱起病患,降低护理人员的体力负担,尤其是腰部的负担,而当不需要使用护理小车时,在气弹簧的恢复作用下,拉动杠杆向靠近下限位板方向转动,从而使得护理小车恢复到倾斜状态,通过下限位板对杠杆转动的角度进行限制,结构可靠。

11.进一步地,所述操作杆远离杠杆的一端部还连接有转折部,第一把手通过转折部与操作杆固定连接,第一把手与转折部活动连接;以上设置,使得第一把手更接近护理人员双臂的高度,护理人员使用第一把手时不必俯身,减轻了护理人员的负担。

12.进一步地,所述第一把手包括竖直杆和u型把手,竖直杆的一端与转折部的一端活动连接,竖直杆的另一端与u型把手固定连接;竖直杆的侧面上对称设有第二把手;这样,当护理人员托起病患时,具备一定抓握能力的病患可抓住第二把手,使得杠杆翻转的过程中,病患更加安全,且竖直杆与转折部活动连接从而使得第一把手的放置。

13.进一步地,所述转折部包括第一水平管和第一竖直管,第一水平管的一端和第一竖直管的一端相连,第一竖直管的另一端相对于操作杆向上设置,第一竖直管为中空管,且第一竖直管内对应第一把手的端部设有插槽,第一竖直管在插槽的两侧设有导向槽,第一把手的端部设有导向杆,导向杆的两端分别滑动设置在导向槽内;第一竖直管在插槽的一侧设有折叠缺口;当导向杆滑动至导向槽靠近折叠缺口的一端时,第一把手可以导向杆为轴在导向槽内转动,使得第一把手能够折叠;以上设置,当使用车体的第一把手时,通过转动第一把手,直至第一把手的端部与转折部的插槽位于同一直线上,此时第一把手端部上的导向杆沿导向槽滑动,使得第一把手的端部插入插槽,此时可使用第一把手驱动杠杆翻转;当使用完车体时,可拉动第一把手至导向槽靠近折叠缺口的一端,此时拉动第一把手,以导向杆为轴在导向槽内转动,完成对第一把手折叠的,使得车体的结构更加紧凑。

14.进一步地,所述胸部支撑托包括u型支撑托和连接杆,连接杆的一端固定连接在u型支撑托的底面;连接杆的另一端设有连接件、用于安装连接件的第一折叠通孔和高度通孔,高度通孔设置有两个以上;所述杠杆与连接杆连接的一端设有用于安装连接件的第二折叠通孔和连接通孔,第一折叠通孔与第二折叠通孔通过连接件实现杠杆与连接杆的铰接;当使用车体时,通过连接件分别穿过连接杆上的高度通孔和杠杆上的连接通孔,将连接

杆固定连接在杠杆上,此时连接杆的端部插设在杠杆内;当折叠胸部支撑托时,通过连接件分别穿过连接杆上的第一折叠通孔和杠杆上的第二折叠通孔实现连接杆与杠杆铰接,使得胸部支撑托向立柱方向旋转折叠。

15.进一步地,所述杠杆与脚踏部连接的一端还设有脚踏支杆,脚踏部中间位置开设有对应脚踏支杆设有折叠槽,脚踏支杆插设在折叠槽内并铰接在脚踏部折叠槽的两侧壁上;脚踏部在折叠槽的一侧设有脚踏限位板,当使用脚踏部时,脚踏限位板与脚踏支杆抵接;以上设置,当使用者踩脚踏部时,将脚踏限位板向脚踏支杆方向转动,当脚踏限位板转动到与脚踏支杆相抵接时,脚踏限位板给杠杆产生向后的力从而使得杠杆相对于移动底架向前转动从而使得胸部支撑托处于垂直状态,结构简单且可靠。

16.进一步地,第一水平管和第一竖直管一体成型,第一水平管为中空管体,操作杆的一端插入第一水平管内并与第一水平管固定连接。

17.以上设置,由于第一水平管和第一竖直管是一体成型的,从而无需通过连接件对第一水平管和第一竖直管相连,从而确保在第一把手对杠杆进行作用时,第一水平管与第一竖直管连接的不稳定性,另外由于操作杆是插入到第一水平管内,从而方便转折部与操作杆的安装与拆卸。

18.进一步地,脚踏限位板的下端设有向下向外倾斜设置的倾斜部,且倾斜部上设有用于容纳脚踏支杆的连接槽。以上设置,通过设置倾斜部,在使用脚踏部的时,连接槽包覆脚踏支杆,使得更好地作用到杠杆上。

19.进一步地,胸部支撑托包括底部连接板,以及与底部连接板相连的两个侧板,侧板与底部连接板垂直设置,杠杆的一端与底部连接板可拆卸连接,杠杆与底部连接板倾斜设置。

20.以上设置,侧板与底部连接板垂直设置,方便使用者进入到胸部支撑托内,另外杠杆与底部连接板可拆卸连接,方便更换胸部支撑托。

21.进一步地,侧板靠近操作杆的一侧设置有向外设置的连接板,连接板与侧板相连。

22.以上设置,通过连接板与侧板相连,方便使用者握住连接板抓握胸部支撑托。

附图说明

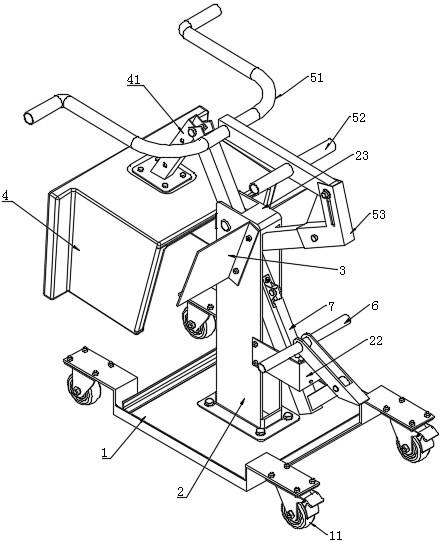

23.图1为本发明中车体初始状态的结构示意图。

24.图2为本发明中车体托起状态的结构示意图。

25.图3为本发明中车体折叠状态的结构示意图。

26.图4为本发明中车体的拆分结构示意图。

27.图5为本发明中杠杆、胸部支撑托和第一把手的结构示意图。

28.图6为本发明中杠杆、胸部支撑托和第一把手的拆分结构示意图。

29.图7为本发明另一视角结构示意图。

30.图8为使用本发明时部分结构示意图。

31.图9为患者被抬起前后的本发明中操作杆结构示意图。

32.附图标记:1、移动底架;11、万向轮;2、立柱;21、杠杆;22、下限位挡板;23、上限位挡板;241、第二折叠通孔;242、连接通孔;3、膝盖挡板;4、胸部支撑托;41、连接杆;42、u型支撑托;431、连接件;432、第一折叠通孔;433、高度通孔;5、操作杆;51、第一把手;510、导向

杆;511、竖直杆;512、u型把手;52、第二把手;53、转折部;531、插槽;532、导向槽;533、折叠缺口;6、脚踏部;61、脚踏支杆;62、折叠槽;63、脚踏限位板;7、气弹簧;411、底部连接板;412、侧板、413、连接板;211、固定板;631、倾斜部;6311、连接槽;5311、第一水平管;532、第一竖直管。

具体实施方式

33.下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。

34.如图1-图9所示,一种护理移位小车,包括车体,车体包括移动底架1和设置在移动底架1上的立柱2,立柱2内部中空设置,立柱2的内部铰接有杠杆21,杠杆21倾斜且活动设置在立柱2的内部,杠杆21的两端分别伸出立柱2设置。

35.在本实施例中,移动机构上设置有万向轮11。

36.杠杆21的中间位置垂直设置有操作杆5,立柱2在杠杆21的下端的一侧设置有下限位挡板22,下限位挡板22位于操作杆5的一侧;立柱2在操作杆5远离下限位挡板22的一侧有上限位挡板23,上限位挡板23位于杠杆21与操作杆5之间,且位于立柱2上远离下限位挡板22的一侧;操作杆5上设置有第一把手51。

37.杠杆21在远离下限位挡板22的端部上设置有胸部支撑托4,用于支撑病患的胸部;立柱2的两侧面对应倾斜设置有膝盖挡板3。

38.杠杆21在靠近下限位挡板22的一侧设有气弹簧7,气弹簧7一端铰接在杠杆21上,气弹簧7的另一端铰接在下限位挡板22上;所述杠杆21在靠近下限位挡板22的端部设有脚踏部6。作用脚踏部或第一把手,使得杠杆绕着立柱转动从而使得胸部支撑托由倾斜状态变成竖直状态。图9中,实线部分表示患者被抬起前即胸部支撑托处于倾斜状态时示意图,虚线部分是患者被抬起后即胸部支撑托处于竖直状态时示意图。

39.在本实施例中,立柱2由两块板体相对间隔设置形成,杠杆21设置在两块板体之间,且分别铰接在两块板体的上端;上限位挡板23设置在两块板体的上端分别与两板体垂直固定连接,上限位挡板23与两块板体一体成型。

40.上述方法,如图8所示,护理人员01可通过将车体移动难以自行行走的患者02的一侧,将杠杆21调整至初始状态,此时胸部支撑托4倾斜设置,护理人员可将患者移动至车体上,使患者的胸部贴紧在胸部支撑托4上,并把患者的膝盖抵接在膝盖挡板3上;随后护理人员可在车体的另一侧同时向下拉动第一把手51和踩踏脚踏部6,通过杠杆21带动胸部支撑托4转动,气弹簧7在杠杆21转动的同时伸出,降低护理人员拉动第一把手51所需的力,直至杠杆21翻转至杠杆21与上限位挡板23抵接,此时病患的胸部水平,小车处于托起状态,此时护理人员可通过推动第一把手51来移动车体,保证胸部支撑托4,以实现移动病患的目的;便于将坐位姿势的病患移动到椅子、轮椅、坐便器等场景,以便代替护理人员抱起病患,降低护理人员的体力负担,尤其是腰部的负担。

41.所述操作杆5远离杠杆21的一端部还垂直连接有转折部53,第一把手51通过转折部53与操作杆5固定连接;以上设置,使得第一把手51更接近护理人员双臂的高度,护理人员使用第一把手51时不必俯身,减轻了护理人员的负担。

42.所述第一把手51包括竖直杆511和u型把手512,竖直杆511的一端与转折部53的一端连接,竖直杆511的另一端与u型把手512固定连接;竖直杆511的侧面上对称设有第二把

手52;这样,当护理人员托起病患时,具备一定抓握能力的病患可抓住第二把手52,使得杠杆21翻转的过程中,病患更加安全。

43.所述转折部53包括第一水平管5311和第一竖直管532,第一水平管5311的一端和第一竖直管531的一端相连,第一竖直管5311的另一端相对于操作杆向上设置,第一竖直管531为中空管,且第一竖直管532内对应第一把手51的端部设有插槽531,第一竖直管532在插槽531的两侧设有导向槽532,第一把手51的端部设有导向杆510,导向杆510的两端分别滑动设置在导向槽532内;第一竖直管532在插槽531的一侧设有折叠缺口533;当导向杆510滑动至导向槽532靠近折叠缺口533的一端时,第一把手51可以导向杆510为轴在导向槽532内转动,使得第一把手51能够折叠;以上设置,当使用车体的第一把手51时,通过转动第一把手51,直至第一把手51的端部与转折部53的插槽531位于同一直线上,此时在外部作用第一把手51上的推力作用下第一把手51端部上的导向杆510沿导向槽532滑动,使得第一把手51的端部插入插槽531,此时如图2所示,由于操作杆5的一端与杠杆21固定连接,在外部作用第一把手51上推力作用下,5对杠杆21产生向远离第一把手51的力,从而实现使用第一把手51驱动杠杆21翻转;当使用完车体时,如图3所示,使用者可拉动第一把手51至导向槽532靠近折叠缺口533的一端,此时拉动第一把手51,以导向杆510为轴在导向槽532内转动,完成对第一把手51折叠的,使得车体的结构更加紧凑。

44.如图5所示,第一水平管5311和第一竖直管532一体成型,第一水平管5311为中空管体,操作杆的一端插入第一水平管5311内并与第一水平管5311固定连接。

45.以上设置,由于第一水平管5311和第一竖直管532是一体成型的,从而无需通过连接件对第一水平管5311和第一竖直管532相连,从而确保在第一把手对杠杆进行作用时,第一水平管5311与第一竖直管532连接的不稳定性,另外由于操作杆是插入到第一水平管内,从而方便转折部与操作杆的安装与拆卸。

46.如图6所示,所述胸部支撑托4包括u型支撑托42和连接杆41,连接杆41的一端固定连接在u型支撑托42的底面;连接杆41的另一端设有连接件431、用于安装连接件431的第一折叠通孔432和高度通孔433,高度通孔433设置有两个以上;所述杠杆21与连接杆41连接的一端设有用于安装连接件431的第二折叠通孔241和连接通孔242;当使用车体时,通过连接件431分别穿过连接杆41上的高度通孔433和杠杆21上的连接通孔242,将连接杆41固定连接在杠杆21上,此时连接杆41的端部插设在杠杆21内;当折叠胸部支撑托4时,通过连接件431分别穿过连接杆41上的第一折叠通孔432和杠杆21上的第二折叠通孔241使得连接杆41与杠杆21铰接,使得胸部支撑托4向立柱2方向旋转折叠。

47.在本实施例中,连接件431为螺栓;高度通孔433的数量设置为3个。连接杆41与胸部支撑托4的底面倾斜连接,这样,当车体处于初始状态时,胸部支撑托4倾斜设置,便于将病患的胸部贴紧在胸部支撑托4上。

48.如图6所示,胸部支撑托4包括底部连接板411,以及与底部连接板411相连的两个侧板412,侧板412与底部连接板411垂直设置,杠杆21的一端与底部连接板411可拆卸连接,杠杆21与底部连接板411倾斜设置。本实施例中,底部连接板411上设有容纳槽(图中未示意出),杠杆21的一端设有固定板211,连接板211放入容纳槽内且通过螺钉实现固定。

49.侧板412靠近操作杆的一侧设置有向外设置的连接板413,连接板413与侧板412相

连。

50.侧板412与底部连接板413垂直设置,方便使用者进入到胸部支撑托4内,另外杠杆21与底部连接板可拆卸连接,方便更换胸部支撑托。

51.通过连接板413与侧板412相连,方便使用者握住连接板抓握胸部支撑托。

52.如图4所示,所述杠杆21与脚踏部6连接的一端还设有脚踏支杆61,脚踏部6中间位置开设有对应脚踏支杆61设有折叠槽62,脚踏支杆61插设在折叠槽62内并铰接在脚踏部6折叠槽62的两侧壁上;脚踏部6在折叠槽62的一侧设有脚踏限位板63,当使用者踩脚踏部时,将脚踏限位板63向脚踏支杆61方向转动,当脚踏限位板63转动到与脚踏支杆61相抵接时,脚踏限位板63给杠杆21产生向后的力从而使得杠杆21相对于移动底架1向前转动从而使得胸部支撑托41处于垂直状态,结构简单且可靠。

53.如图7所示,脚踏限位板63的下端设有向下向外倾斜设置的倾斜部631,且倾斜部631上设有用于容纳脚踏支杆的连接槽6311。以上设置,通过设置倾斜部631,在使用脚踏部的时,连接槽包覆脚踏支杆,使得更好地作用到杠杆上。

54.折叠槽62与脚踏限位板63连接处设置有复位弹簧(图中未示意出来),在复位弹簧的作用下,当不适用脚踏部6时,脚踏部6可以与脚踏支杆61铰接点为轴向上旋转,使得脚踏部6向杠杆21的方向收起,使得车体结构更加紧凑。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1