一种伤员拖运带

1.本技术属于医疗急救器材领域,尤其涉及一种伤员拖运带。

背景技术:

2.在火线、火灾、爆炸、有毒现场条件下,受伤士兵或伤员应尽快转移到安全地点后再实施抢救。在受伤人员的转移过程中,由于受伤部位和伤情轻重的影响,如四肢受伤或失去意识的伤员,无法响应配合救援,施救人员需要独力完成伤员转移并且压制敌方火力或者执行其他战术动作,因此无法采用常规的抱、背、扛等方式转移伤员。

3.野战伤员搬运主要依靠担架,但是担架重量约10kg,即使是目前较轻的碳纤维担架,也由于体积并未缩小,折叠后尺寸不小于200立方分米,急救人员携带担架后,不可能再携带急救器材,往往只能实施搬运作业。作为短距离伤员脱离敌方单兵直瞄火力范围而言,卫生战士、卫生员等班排急救力量携带不便,专门携带浪费人力物力。

4.实用新型专利cn 207071119 u公开了一种战场安全省力型伤员搬运工具,与担架相比确实做到了减重和缩小体积,实质是伤员坐于带有滚轮的托板上,进行移动,滚轮确实可以减少拖拉力量,但是野外地貌崎岖不平,小滚轮的越野能力几乎没有,如有坑洼就可能过不去或者发生轮子陷入的情况,至少需要承担50公斤的3排轮子加上托板,质量必将超过1公斤,如果计算其他部件,质量必将超过2kg,托板平面也将超过6平方分米,这些问题都造成单兵无法携带。实用新型专利cn207654358u、名称为“用于伤员的快速提拉装置”和实用新型专利cn205814549u、名称为“一种装甲内伤员吊运带”的设计用途是将坦克仓室中的伤员垂直提起移出仓外,而且这两种装置都需要伤员在未负伤之前就已经穿戴上了,如果受伤后穿戴,问题在于如果有能力穿戴上这种吊运器材,就有能力自己爬出仓外,如果自己没有能力穿戴,而裆部固定就需要别人辅助,遗憾的是,在狭小的坦克舱室内,有人替伤员固定裆部,不如直接将伤员托举出舱室。实用新型专利cn 205094813u、名称为“用于火线救治伤员的拖曳装置”采用三块托板,中间垫板两侧向上弯曲呈弧形,两侧还需要通过铰链与侧板链接,否则三块板无法组合使用。托板的目的在于降低伤员头部左右摆动受到的损伤。由于垫板呈弧形,不使用时中间垫板和两侧垫板无法贴合占用较大空间,而且要能把头部固定,侧板要能固定与伤员腋下,那么整体长度不可能低于40cm,同样受到空间限制,单兵携带困难。示意图中绳带尺寸也较短,提起伤员背部比较方便,但是拖运伤员的角度是比较吃力的。铰链、以及绳带与垫板的结合部位也容易在拖拉过程中变形、损坏。实用新型专利cn205055250u、名称为“一种伤员背带”每一处固定都需要通过插扣进行插接,操作麻烦,而且插扣的强度有限,插扣越多,承受较大力量时,失效概率也越高。垂直设计的不同部位固定带,通过缝纫方式结合,而不是一根带体,缝合强度远低于一体织带,发生断裂失效的概率也很大。该专利的结构设计主要用于背负伤员,战场在地方单兵火力压制下,不能采用背负伤员的方式。因此也无法用于伤员的拖运。

5.在伤员转运时,转运救援人员可使用伤员拖运带拖运受伤人员尽早脱离危险区域。作为单兵携带的短距离拖运器材,重量不宜超过500g,体积不宜超过1立方分米。

6.鉴于此,特提出本技术。

技术实现要素:

7.本技术的发明目的在于提供一种伤员拖运带。

8.为了完成本技术的发明目的,采用的技术方案为:

9.本技术涉及一种伤员拖运带,所述伤员拖运带包括伤员固定部和人力拖拉部;所述伤员固定部用于将伤员固定于所述伤员拖运带上,所述人力拖拉部用于施救人员拖拉伤员;所述人力拖拉部的尾部与所述伤员固定部的头部为一体;所述伤员固定部上设置有固定装置;所述人力拖拉部的头部设置有提拉装置;所述伤员拖运带为一体化无拼接设计;所述伤员拖运带包括一根织带,呈一字型,所述伤员拖运带的第一端设置有所述提拉装置,所述伤员拖运带的第二端设置有所述固定装置;所述提拉装置为所述织带回折并固定形成的环状结构。

10.可选的,沿所述伤员拖运带的长度方向,从所述第一端到所述伤员拖运带的至少1188mm处为人力拖拉部;从所述至少1188mm处到所述伤员拖运带的第二端为伤员固定部。

11.可选的,所述人力拖拉部不少于1568mm。

12.可选的,所述固定装置包括多个固定环套,所述多个固定环套为所述织带回折后通过多点固定形成有的多个环状结构。

13.可选的,多个所述固定环套的大小相同。

14.可选的,所述固定环套为10~15个,单个所述固定环套两端的缝合点的间距为50~100mm。

15.可选的,所述伤员拖运带的第二端设置有挂钩,所述挂钩用于钩在所述固定环套上。

16.可选的,所述伤员固定部的长度为不小于970mm,所述伤员拖运带长度不小于2.5m。

17.可选的,所述伤员拖运带的材质选用芳纶、阻燃型尼龙或阻燃型涤纶平纹、斜纹、人字纹或坑纹编织带。

18.可选的,所述织带的宽度不小于20mm。

19.本技术至少具有以下有益的效果:

20.本技术的伤员拖运带,可用于作为单兵携带的短距离拖运器材,重量不超过500g,体积不超过1立方分米,便携,使用方便。可有效应用于狭小空间、舰艇和车辆舱室等环境下的救援。

附图说明

21.图1为本技术实施例某一具体实施方式中的伤员拖运带;

22.图2为拖运水平分力与拖运带拖拉部长度和手功能高度的关系示意图;

23.图3为本技术实施例的伤员拖运带的截面示意图;

24.其中:11-人力拖拉部;

25.111-提拉装置;

26.12-伤员固定部;

27.124-多个固定环套;

28.125-挂钩。

具体实施方式

29.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本技术提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本技术所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

30.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

31.下面将结合实施例对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

32.本技术实施例的伤员拖运带是一种用于作为单兵携带的短距离拖运器材,为了携带便携的需要,其重量不宜超过500g,体积不宜超过1立方分米。本技术实施例提出一种伤员拖运带,其结构示意图如图1所示。包括人力拖拉部11和伤员固定部12。由图1可知,伤员拖运带呈一字型,即由一整根织带制备而成。伤员固定部用于将伤员固定于伤员拖运带上,人力拖拉部用于施救人员拖拉伤员。

33.在本技术实施例中,提拉装置111设置于伤员拖运带的第一端,提拉装置111为织带回折后固定(优选缝合)形成的环状结构,该环状结构的周长300~600mm,适用于施救人员作为提拉装置使用。

34.本技术实施例中,如图1所示,伤员固定部12包括多个固定环套124,织带回折后通过多点固定形成有的多个环状结构,即,织带回折180度后形成重叠的部分,重叠的部分通过多个缝合位点进行固定,从而形成多个固定环套124。

35.优选的,伤员固定部等分成10~15个多个大小相同的固定环套124。

36.在本技术实施例的具体实施方式中,如图1所示,固定装置的末端设置有挂钩125,挂钩125用于钩在固定环套124上,进行固定。

37.本技术实施例的伤员拖运带为套带式,在使用时,可将伤员固定部绕伤员身体一周、优选绕胸围一周或双脚踝一周,将末端的挂钩125挂在固定环套124或织带上,使伤员固定结构形成环套固定伤员;施救人员手拉提拉装置进行拖运。固定于胸部可使织带夹在伤者的腋窝处,使得固定更加牢固。

38.如图1所示,可在伤员固定部12的全长上均设置有固定环套124,从而最大限度的扩展伤员拖运带所能运转伤员的胸围范围。

39.在本技术实施例中,伤员固定部采用钩锁式结构形式;钩锁式结构包括挂钩、固定织带和固定环套等;在使用时,可将挂钩直接钩在伤员衣物上,或将挂钩和伤员固定部的织带绕伤员身体一周后挂在固定环套或固定织带上,使伤员固定部形成套环固定伤员;人力携行结构主要采用提把或提拉环套等形式。

40.伤员拖运带拖拉部有效长度设计如下:

41.拖运带长度、手功能高度、摩擦系数会影响水平拖运伤员的力,示意图见图2。由于施救人员和伤员在相同摩擦系数的地面上接近于等速运动,尽管拖运带不具备省力机构,但与水平地面夹角越小,施救人员拖运伤员的体能能耗越低。

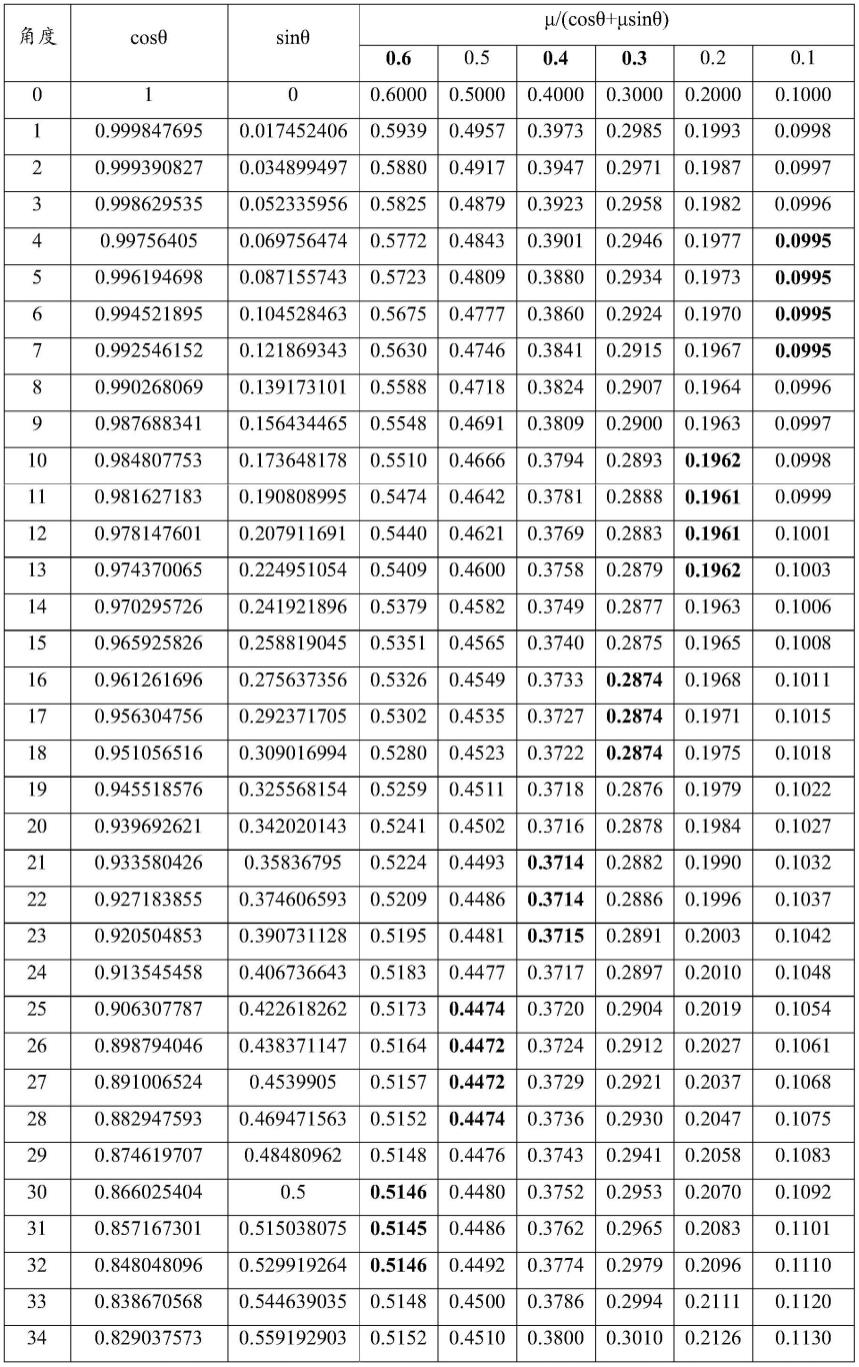

42.匀速运动时,施救人员的水平分力和伤员静摩擦力相等时可以拉动伤员,设施救者施力为f,施力方向与地面夹角为θ,伤员体重为m,伤员与地面摩擦系数为μ,则有:

43.fcosθ=μ(mg-fsinθ)

44.f=μmg/(cosθ+μsinθ)

45.伤员拖运时,地面摩擦系数将对施力效果产生显著影响。但由于没有人体与地面的摩擦数据,考虑到橡胶和人体肌肉有一定的相似性,伤员躺倒后肌肉和路面间还有化纤衣物,同时施救人员的鞋底通常也是橡胶类材质,因此在计算时采纳了路面与橡胶的膜材系数为参考,根据jtg d50-2004公路沥青路面设计规范、《不同路面状况对路面摩擦系数影响的试验研究》等文献,干燥沥青路面摩擦系数大于0.6,沙土路可降低30%,约0.42,结冰路面、湿滑路面、草地等路面可降低至0.3以下,施力情况与角度的计算关系如表1所示。

46.表1不同施力角度和摩擦系数条件下μ/(cosθ+μsinθ)值

47.48.[0049][0050]

计算可知,在摩擦系数0.6时,省力角度θ1是30

°

~32

°

,通常为沙土地面的摩擦系数为0.42,省力角度θ1大约是21

°

~23

°

,通常为结冰路面、湿滑路面或草地等地面的摩擦系数为0.3,省力角度θ1是16

°

~18

°

。

[0051]

与θ1相对的直角边为人手功能高,根据gb10000中国人体尺寸中中国人体手功能高,可以计算出拖运带拖拉部长度。

[0052]

以18-55岁女性手功能高平均值630mm,施救者不弯腰,32

°

角为例计算,伤员拖运带的人力拖拉部的有效长度需至少应满足1188mm。以男性99分位数手功能高831mm,施救者不弯腰,以32

°

角计算,伤员拖运带的人力拖拉部的有效长度需至少应满足1568mm,考虑到拖运带在拖拉伤员时,自身存在一定量的弹性伸长,本技术中人力拖拉部有效长度包括弹性伸长的情况。

[0053]

伤员固定部的长度设计如下:

[0054]

中国男性胸围尺寸746~1035mm,腰围610~986mm,中国女性胸围尺寸710~1036mm,腰围608~1060mm。因此伤员固定部尺寸范围可以是608~1060mm,优选伤员固定部的长度为不小于970mm,该尺寸可覆盖99%的18~25岁男性胸围尺寸。脚部捆绑固定方式以及与单兵作战背心上挂点连接时,该长度完全可以覆盖。

[0055]

织带的总长为1568+970=2586mm,考虑织带拉伸延长,长度可取整2500mm,即伤员拖运带的总长度不小于2.5m。

[0056]

伤员拖运带强度设计方法如下:

[0057]

为了保障伤员的安全转移,伤员拖运带需要采用高强度、耐磨、阻燃、轻质的材料以适应复杂恶劣的救援环境。伤员拖运带拖拉伤员从静止到开始运动的瞬间承受拉力最

大。尽管拖运带拉力方向与伤员有一定角度,但不可能超过90

°

。拖拉启动速度也不可能超过自由落体对带体的拉伸冲力。因此对带体强度要求不高。人在无负载情况下,步行速度约1.38m/s。拖拉负重情况下,由于伤员体重和摩擦力的问题,拖拉伤员初始速度应该不超过1m/s,极限放大也不会超过2m/s。人力拖运,伤员瞬时产生运动速度时间会不会很快,按照0.1s和0.05s估算。

[0058]

根据动量冲量关系:

[0059]

表2不同质量伤员拖运启动力估算

[0060][0061][0062]

根据表2,伤员拖运带断裂强力大于4kn就能满足伤员拖拉要求,为了保证断裂强度,本技术实施例优选伤员拖运带是一整根带体,伤员固定部和人力拖拉部为一体化设计,没有拼接,环套通过织带折叠形成,织带不拼接。

[0063]

伤员拖运带的断裂强力大于4kn,在4kn的条件下不得出现织带撕裂、断裂和开线,足以满足伤员慢速短距离拖拉。对折织带缝合强力也应不低于4kn。

[0064]

在上述强度计算要求下,伤员拖运带采用芳纶或阻燃型尼龙(锦纶)、阻燃型涤纶材质平纹、斜纹、人字纹或坑纹织带。织带优选结构为空心双层结构,截面示意图如图3所示,可有效减轻织带边缘对伤员肌肉的勒挤。织带宽度不小于20mm,优选为20~30mm。

[0065]

拖运带强度还涉及到挂钩。拖运带仅仅是将静态的伤员拉动,考虑到人体能够承受的最大冲击力为12kn,而且拖运带也不用于高空跌落防护,因此要求钩环强力不低于7kn即可。

[0066]

如上所述,本技术的伤员拖运带使用方便,可将伤员快速、便捷的固定于拖运带上,且不需要过度的搬运、单兵即可完成固定,可有效应用于狭小空间、舰艇和车辆舱室等环境下的救援。同时,本技术的伤员固定带具有重量小、体积小,携带便捷的技术优势。

[0067]

本技术虽然以较佳实施例公开如上,但并不是用来限定权利要求,任何本领域技术人员在不脱离本技术构思的前提下,都可以做出若干可能的变动和修改,因此本技术的

保护范围应当以本技术权利要求所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1