一种建筑物的制作方法

1.本实用新型涉及建筑技术领域,具体而言,涉及一种建筑物。

背景技术:

2.屋面结构在体育场馆等大跨度建筑中有着广泛的应用。现有技术中,索桁架为屋面结构中的主要受力部件,由于不同索桁架之间的受力相互独立,导致索网结构的整体性较差,当索桁架受到风力或地震等外力作用而发生载荷变化时,索桁架容易形变而导致屋面结构不稳定。

技术实现要素:

3.本实用新型解决的问题是如何增加屋面结构的稳定性。

4.为解决上述问题,本实用新型提供一种建筑物,包括环索结构、环梁结构、多个径向索结构、交叉拉索结构、第一拱杆、第二拱杆和膜材,所述径向索结构分别与所述环索结构和所述环梁结构连接,所述环索结构位于所述环梁结构的内侧,所述径向索结构沿所述环索结构的周向设置,所述交叉拉索结构的四端分别与相邻的两个所述径向索结构连接,所述第一拱杆和所述第二拱杆分别沿所述环索结构的径向设置,所述第一拱杆的两端分别与同一所述径向索结构连接,所述第二拱杆的两端分别与相邻的两个所述交叉拉索结构的交叉处连接,所述膜材覆盖安装于所述第一拱杆和所述第二拱杆上。

5.可选地,所述径向索结构包括第一径向索连接件和多条径向索,所述径向索包括至少两条内径向索和外径向索;所述内径向索包括内上径向索、内下径向索和多个支撑柱,所有所述内上径向索、所述内下径向索、所述外径向索分别与所述第一径向索连接件连接;所述支撑柱分别与所述内上径向索和所述内下径向索连接,多个所述支撑柱沿所述内上径向索的长度方向设置,所述交叉拉索结构四端分别与相邻的所述内径向索的所述支撑柱连接,所述第一拱杆的两端分别与相邻的所述支撑柱连接。

6.可选地,所述支撑柱包括第一支撑柱和第二支撑柱,所述第一支撑柱的两端分别与所述内上径向索和所述内下径向索连接,所述第二支撑柱与所述第一支撑柱转动连接,所有所述第二支撑柱的上端位于同一直线上,所述第一拱杆的两端分别与所述第二支撑柱的上端连接。

7.可选地,所述交叉拉索结构包括水平交叉拉索结构,所述水平交叉拉索结构的四端分别与相邻的所述内径向索的所述支撑柱的上端连接,所述第二拱杆的两端分别与所述水平交叉拉索结构的交叉处连接。

8.可选地,所述建筑物还包括加强杆,所述交叉拉索结构还包括竖向交叉拉索结构,所述竖向交叉拉索结构的四端分别与相邻的两个所述径向索结构的所述支撑柱的上端和下端连接,所述加强杆的一端与所述第二拱杆连接,所述加强杆的另一端与所述竖向交叉拉索结构的交叉处连接。

9.可选地,所述建筑物还包括加强杆,所述交叉拉索结构还包括竖向交叉拉索结构,

所述竖向交叉拉索结构的四端分别与相邻的两个所述径向索结构的所述支撑柱的上端和下端连接,所述加强杆的一端与所述第二拱杆连接,所述加强杆的另一端与所述竖向交叉拉索结构的交叉处连接。

10.可选地,所述竖向交叉拉索结构包括多个第一竖向拉索、第二竖向拉索和竖向拉索连接件,所有所述第一竖向拉索、第二竖向拉索的一端与所述竖向拉索连接件连接,所有所述第一竖向拉索、第二竖向拉索的另一端与所述支撑柱的上端或下端连接,所述第一竖向拉索和所述第二竖向拉索的轴心线相交,所述加强杆与所述竖向拉索连接件连接。

11.可选地,所述膜材分别与所述水平交叉拉索结构、相邻的所述第一拱杆和所述第二拱杆连接,单个所述膜材在所述第一拱杆或所述第二拱杆处形成拱起结构,所述膜材在所述水平交叉拉索结构处形成凹陷结构,相邻所述膜材上的凹陷结构相连通形成排水凹槽。

12.可选地,所述建筑物还包括第一膜连接件和凸起结构,所述凸起结构与所述第一拱杆和/或所述第二拱杆连接,所述凸起结构沿所述第一拱杆和/或所述第二拱杆的长度方向设置,所述第一膜连接件与所述凸起结构的侧壁活动连接,所述第一膜连接件与所述膜材连接。

13.可选地,所述建筑物还包括雨棚结构,所述雨棚结构与所述环索结构连接,所述雨棚结构倾斜朝向所述环索结构靠近所述环梁结构中心的一侧。

14.与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果是:

15.本实用新型通过所述径向索结构的两端分别与所述环索结构和所述环梁结构连接,实现了所述环索结构的牵拉,通过所述径向索结构沿所述环索结构的周向设置,使所述径向索结构的受力均匀,增加所述径向索结构的稳定性;通过所述第一拱杆的两端分别与同一所述径向索结构连接,实现了所述第一拱杆的安装;通过所述交叉拉索结构的四端分别与相邻的两个所述径向索结构连接,一方面,使所述交叉拉索结构可以牵拉所述径向索结构,减少所述径向索结构的应变位移量,增加了所述径向索结构的稳定性;另一方面,使所述交叉拉索结构可以提供所述第二拱杆的支撑节点,优化了索桁架的结构体系,减少了所述径向索结构的安装数量,节约成本;通过所述第二拱杆的两端分别与相邻的两个所述交叉拉索结构的交叉处连接,使所述第二拱杆可以位于相邻的两个所述径向索结构之间,防止相邻的两个所述径向索结构之间的跨度过大,以便于在下一道工序中膜材的安装,通过所述膜材覆盖安装于所述第一拱杆和所述第二拱杆上,实现了对所述膜材的支撑,通过所述第一拱杆和所述第二拱杆分别沿所述环索结构的径向设置,使膜材可以在所述第一拱杆和所述第二拱杆之间形成沿所述环索结构径向方向的排水凹槽膜面索谷的排水凹槽,进而增加了所述建筑物的屋面排水效率。

附图说明

16.图1为本实用新型实施例中的交叉拉索结构的安装结构示意图;

17.图2为本实用新型图1中的a处结构放大示意图;

18.图3为本实用新型图1中的b处结构放大示意图;

19.图4为本实用新型实施例中的相邻两个径向索结构的俯视图;

20.图5为本实用新型实施例中的交叉拉索结构与径向索结构的连接示意图;

21.图6为本实用新型实施例中的第一拱杆与径向索结构的连接示意图;

22.图7为图6中的c处结构放大示意图;

23.图8为本实用新型实施例中的膜连接件与第一拱杆的连接结构示意图;

24.图9为本实用新型实施例中的膜连接件与第一拱杆的另一视角示意图;

25.图10为图9中的d处结构放大示意图;

26.图11为图9中的e处结构放大示意图;

27.图12为本实用新型实施例中的膜连接件与第一拱杆的连接结构侧视图;

28.图13为图12中的f处结构放大示意图;

29.图14为本实用新型实施例中的径向索结构的安装结构示意图;

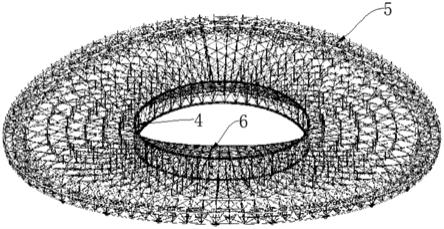

30.图15为本实用新型实施例中的建筑物的结构示意图;

31.图16为本实用新型实施例中的建筑物的俯视图。

32.附图标记说明:

[0033]1‑

径向索结构,12

‑

内径向索,121

‑

内上径向索,122

‑

内下径向索,123

‑

支撑柱,1231

‑

第一支撑住,1232

‑

第二支撑柱,13

‑

外径向索,131

‑

外上径向索,132

‑

外下径向索,19

‑

第一径向索连接件;

[0034]2‑

交叉拉索结构,21

‑

水平交叉拉索结构,22

‑

竖向交叉拉索结构,211

‑

第一水平拉索,212

‑

第二水平拉索,213

‑

水平拉索连接件,221

‑

第一竖向拉索,222

‑

第二竖向拉索,223

‑

竖向拉索连接件;

[0035]

311

‑

第一拱杆,312

‑

第二拱杆,32

‑

凸起结构,33

‑

导轨结构,34

‑

第一膜连接件,341

‑

第一滑槽,342

‑

膜材限位槽,343

‑

限位槽,35

‑

柔性垫片,351

‑

限位凸起结构;

[0036]4‑

环索结构,41

‑

上环索结构,42

‑

下环索结构;

[0037]5‑

环梁结构;

[0038]6‑

雨棚结构;

[0039]7‑

膜材。

具体实施方式

[0040]

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。

[0041]

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接;可以是直接相连,也可以间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0042]

在本说明书的描述中,参考术语“实施例”、“一个实施例”和“一个实施方式”等的描述意指结合该实施例或实施方式描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示实施方式中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实施方式。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或实施方式以合适的方式结合。

[0043]

本实用新型提供一种建筑物,包括环索结构4、环梁结构5、多个径向索结构1、交叉拉索结构2、第一拱杆311、第二拱杆312和膜材7,所述径向索结构1分别与所述环索结构4和

所述环梁结构5连接,所述环索结构4位于所述环梁结构5的内侧,所述径向索结构1沿所述环索结构4的周向设置,所述交叉拉索结构2的四端分别与相邻的两个所述径向索结构1连接,所述第一拱杆311和所述第二拱杆312分别沿所述环索结构4的径向设置,所述第一拱杆311的两端分别与同一所述径向索结构1连接,所述第二拱杆312的两端分别与所述环梁结构5径向方向上相邻的两个所述交叉拉索结构2的交叉处连接,所述膜材7覆盖安装于所述第一拱杆311和所述第二拱杆312上。

[0044]

如图7所示,所述环梁结构5为主体结构的一部分,所述环梁结构5呈现为圆环状结构。所述径向索结构1包括外径向索13和内径向索12,所述外径向索13和所述内径向索12均设置有多个,多个所述外径向索13和所述内径向索12分别沿所述环索结构4的周向设置呈现为轮辐式结构。所述环梁结构5通过所述外径向索13和所述内径向索12牵拉所述环索结构4。所述外上径向索131和所述外下径向索132均包括第三连接件,所述环梁结构5包括连接环,所述第三连接件上开设有第一连接孔,所述连接环上开设有第二连接孔,转轴穿设于所述第一连接孔和所述第二连接孔内,所述外上径向索131和所述外下径向索132均可以相对所述环梁结构5转动。由此,通过外上径向索131和所述外下径向索132分别与环梁结构5转动连接,使外上径向索131和所述外下径向索132可以相对环梁结构5转动,一方面,使外上径向索131和所述外下径向索132与所述环梁结构5的之间的角度可调节,以便于所述外上径向索131和所述外下径向索132的安装,另一方面,当所述外上径向索131和所述外下径向索132受力发生变化时,所述外上径向索131和所述外下径向索132可以进行自适应性转动,以减缓外上径向索131和所述外下径向索132与所述环梁结构5连接节点处的应力集中,从而使所述外径向索13和所述环梁结构5之间的连接更为稳定。

[0045]

如图14、图15所示,所述环索结构4呈现为圆环状结构,所述环索结构4位于所述环梁结构5靠近所述建筑物中心的一侧,所述环索结构4的直径小于所述环梁结构5的直径。所述环索结构4包括上环索结构41、下环索结构42和支撑结构,所述支撑结构分别与所述上环索结构41和所述下环索结构42连接。所述内径向索12包括内上径向索121和内下径向索122。所述内上径向索121与所述上环索结构41连接,所述内下径向索122与所述下环索结构42连接。所述支撑结构包括第一环索连接件和第一紧固件,所述第一环索连接件上开设有第一限位槽,所述上环索结构41穿设于所述第一限位槽内,所述第一紧固件与所述第一环索连接件螺栓连接并将所述上环索结构固定于所述第一限位槽内。所述支撑结构还包括第二环索连接件,所述第二环索连接件上开设有第二限位槽,所述下环索结构42穿设于所述第二限位槽内,所述第二紧固件与所述第二环索连接件螺栓连接并将所述下环索结构42固定于所述第二限位槽内。所述内上径向索121包括第四连接件,所述第四连接件上开设有第三连接孔,所述第一环索连接件上开设有第四连接孔,转轴穿设于所述第三连接孔和所述第四连接孔内,所述内上径向索121可以相对所述第一环索连接件转动。所述内下径向索122包括第五连接件,所述第五连接件上开设有第五连接孔,所述第二环索连接件上开设有第六连接孔,转轴穿设于所述第五连接孔和所述第六连接孔内,所述内下径向索122可以相对所述第二环索连接件转动。由此,通过所述内上径向索121与所述第一环索连接件转动连接,使所述内上径向索121可以相对所述第一环索连接件转动,一方面,使所述内上径向索121与所述第一环索连接件的之间的角度可调节,以便于内上径向索121的安装,另一方面,当所内上径向索121受力发生变化时,所述内上径向索121可以进行自适应性转动,以减缓

内上径向索121和所述第一环索连接件连接节点处的应力集中,使所述内上径向索121和所述上环索结构41之间的连接更为稳定。

[0046]

如图1、图3和图5所示,所述交叉拉索结构2包括两根第一拉索、第二拉索和交叉拉索连接件,所述内径向索12包括多根支撑柱123,多根所述支撑柱123沿所述内径向索12的长度方向设置,所述第一拉索的两端分别与所述支撑柱123和所述交叉拉索连接件连接,所述第二拉索两端分别与所述交叉拉索连接件和所述支撑柱123连接。所述第一拉索和所述第二拉索均包括支撑柱连接件,所述支撑柱123包括连接耳,所述支撑柱连接件与所述连接耳轴孔连接。所述第一拉索和所述第二拉索均包括拉索连接件,所述拉索连接件上开设有第一连接孔,与所述交叉拉索连接件上开设有第二连接孔,转轴穿设于所述第一连接孔和所述第二连接孔内。所有所述第一拉索相对设置,且所有所述第一拉索的轴心线平行或位于同一直线上,所有所述第二拉索相对设置,且所有所述第一拉索的轴心线平行或位于同一直线上,所述第一拉索和所述第二拉索的轴心线相交于所述交叉拉索连接件的中心处,所述第一拉索和所述第二拉索的轴心线之间的夹角介于15

°‑

80

°

之间,具体地,可以为15

°

、30

°

、45

°

、60

°

或80

°

。由此,通过所述第一拉索和所述第二拉索均转动连接与所述交叉拉索连接件上,且所述第一拉索和所述第二拉索之间具有一定的夹角,实现了所述第一拉索和所述第二拉索的交叉连接,使所述第一拉索和所述第二拉索可以协同受力,从而增加了所述交叉拉索结构的稳定性。另一方面,实现了所述第一拉索、第二拉索和所述拉索连接件的转动连接,当所述拉索受力时,所述拉索可以进行适应性转动,从而使所述交叉拉索结构2更为稳定。

[0047]

如图1、图5和图6所示,所述径向索结构1包括第一径向索连接件19和多条径向索,所述径向索包括至少两条内径向索12和外径向索13;所述内径向索12包括内上径向索121、内下径向索122和多根支撑柱123,所有所述内上径向索121、所述内下径向索122、所述外径向索13分别与所述第一径向索连接件19连接;所述支撑柱123分别与所述内上径向索121和所述内下径向索122连接,多根所述支撑柱123沿所述内上径向索121的长度方向设置,所述第一拉索和所述第二拉索的两端分别与相邻的所述内径向索12的所述支撑柱123连接,所述第一拱杆311的两端分别与相邻的所述支撑柱123连接。

[0048]

所述径向索包括第二径向索连接件,所述第一径向索连接件19上开设有第一通孔,所述第二径向索连接件上开设有第二通孔,转轴插设于所述第一通孔和所述第二通孔内。所述内上径向索121的一端与所述第一径向索连接件19转动连接;所述内上径向索121远离所述第一径向索连接件19的一端与环索结构4销连接。所述内下径向索122的一端与所述第一径向索连接件19销连接,所述内下径向索122离所述第一径向索连接件19的一端与所述环索结构4销连接。所述外径向索13包括外上径向索131和外下径向索132。所述外上径向索131的一端与所述第一径向索连接件19销连接,所述外上径向索131远离所述第一径向索连接件19的一端与所述环梁结构5销连接。所述外下径向索132的一端与所述第一径向索连接件19销连接,所述外下径向索132远离所述第一径向索连接件19的一端与所述环梁结构5销连接。

[0049]

所有所述内上径向索121、所述内下径向索122、所述外径向索13分别与所述第一径向索连接件19连接。所述内上径向索121、所述内下径向索122的一端与所述第一径向索连接件19连接,且所述内上径向索121、所述内下径向索122的轴心线相交于所述内径向索

12靠近所述第一径向索连接件19的一侧;所述外上径向索131、所述外下径向索132的一端与所述第一径向索连接件19连接,且所有所述外上径向索131和所述外下径向索132的轴心线相交于所述外径向索13靠近所述第一径向索连接件19的一侧。所述内径向索12和所述外径向索13分别与所述第一径向索连接件19连接的一端相交呈现为鱼腹式结构。所述内径向索12和所述外径向索13分别设置有48榀,48榀所述内径向索12和所述外径向索13沿所述环索结构4的周向设置。在一些实施方式中,所述内径向索12和所述外径向索13的数量还可以为24榀、或96榀。

[0050]

在一种实施方式中,所述内径向索12的轴心线和所述外径向索13的轴心线相交于所述第一径向索连接件19的中心处。由此,当所述外径向索13和所述内径向索12受力时,通过所述内径向索12和所述外径向索13的轴心线相交于所述第一径向索连接件19的中心处,使所述第一径向索连接件19的受力平衡点位于所述第一径向索连接件19的中心处,从而使所述第一径向索连接件19内的应力分布更为均匀,实现了所述第一径向索连接件19的保护。在另一种实施方式中,所述内径向索12与所述外径向索13相对设置,相对设置的所述内径向索12和所述外径向索13的轴心线位于同一条直线上。这里,所述外径向索13与所述内径向索12的位置相对应,所述外径向索13的轴心线与所述内径向索12的轴心线位于同一条直线上。由此,当所述内径向索12受力时,通过所述内径向索12与所述外径向索13相对设置,所述内径向索12和所述外径向索13位于同一条直线上,使所述外径向索13在轴向方向上牵拉所述内径向索12,防止所述内径向索12和所述外径向索13的受力方向不在同一直线上而导致移位。

[0051]

所述支撑柱123分别与所述内上径向索121和所述内下径向索122连接。所述支撑柱123包括第三径向索连接件和第一紧固件,所述第三径向索连接件上开设有第一限位槽,所述内上径向索121穿设于所述第一限位槽内,所述第一紧固件与所述第三径向索连接件连接,以将所述内上径向索121固定于所述第一限位槽内;所述支撑柱123还包括第四径向索连接件和第二紧固件,所述第四径向索连接件开设有第二限位槽,所述内下径向索122穿设于所述第二限位槽内,第二紧固件与所述第二径向索连接件连接,以将所述内下径向索122固定于所述第二限位槽内。由此,通过所述第三径向索连接件上开设有第一限位槽,所述内上径向索121穿设于所述第一限位槽内,使所述第一限位槽可以限制所述内上径向索121的径向方向的位移,增加了所述支撑柱123与所述内径向索12的连接稳定性;通过所述第一紧固件将所述内上径向索121固定于所述第一限位槽内,使所述第一紧固件可以限定所述内上径向索121在轴向方向的位移,防止所述内上径向索121在所述第一限位槽内滑动,加固了所述支撑柱123与所述内上径向索121的连接。所述支撑柱123有多根,多根所述支撑柱123沿所述径向索结构1的长度方向等距间隔设置,所述支撑柱123的长度沿所述内径向索12靠近所述第一径向索连接件19的方向逐级递减。由此,通过多根所述支撑柱123沿所述内径向索12的长度方向设置,所述支撑柱123的长度沿所述内径向索12靠近所述第一径向索连接件19的方向逐渐减小,使所述内径向索12呈现为弧形结构,进而使所述的弧形结构可以减缓所述内径向索12侧壁的应力集中,实现了对所述内径向索12的保护。

[0052]

所述第一拱杆311的两端与同一所述内径向索12相邻的所述支撑柱123的上端连接,与同一所述径向索结构1连接的多个所述第一拱杆311的两端位于第一直线上,所述第一直线穿过所述环索结构4的中心。所述支撑柱123包括第一法兰边,所述第一拱杆311包括

第二法兰边,所述第一法兰边和所述第二法兰边螺栓紧固连接。由此,通过所述第一拱杆311的两端分别与同一所述内径向索12的相邻的两个所述支撑柱123连接,一方面,使所述径向索结构1可以支撑所述第一拱杆311,实现了所述第一拱杆311的安装,另一方面,可以使所述第一拱杆311可以沿所述环索结构4的径向设置,避免了相邻的两个所述径向索结构1之间的跨度过大对所述第一拱杆311的安装造成麻烦。

[0053]

如图6、图7所示,所述支撑柱123包括第一支撑柱1231和第二支撑柱1232,所述第一支撑柱1231的两端分别与所述内上径向索121和所述内下径向索122连接,所述第二支撑柱1232与所述第一支撑柱1231转动连接,所有所述第二支撑柱1232的上端位于同一直线上,所述第一拱杆311的两端分别与所述内径向索12的相邻的两个所述第二支撑柱1232的上端连接。

[0054]

在一种实施方式中,所述第三径向索连接件和所述第四径向索连接件分别与所述第一支撑柱1231的两端螺栓紧固连接,所述第二支撑柱1232包括第一耳板和第二耳板,所述第一耳板和所述第二耳板上均开设有第一连接孔,所述第三径向索连接件上开设有第二连接孔,转轴穿设于所述第一连接孔和所述第二连接孔内。所述第二支撑柱1232的包括多个连接环,所述第一拉索和所述第二拉索均包括支撑柱连接件,所述支撑柱连接件上开设有第一通孔,所述连接环上开设有第二通孔,转轴穿设于所述第一通孔和所述第二通孔内。

[0055]

由此,通过所述第一支撑柱1231的两端分别与所述内上径向索121和所述内下径向索122连接,实现了对所述内上径向索121和所述内下径向索122的支撑和牵拉,通过所述第二支撑柱1232与所述第一支撑柱1231转动连接,实现了对所述第二支撑柱1232的转动调节,便于在下一道工序中的屋面找型,进而便于所述第一拱杆311的安装,通过所述第二支撑柱1232的上端位于同一直线上,以避免雨水在所述内径向索12和所述外径向索13的连接节点处汇集。

[0056]

如图1至图5所示,所述交叉拉索结构2包括水平交叉拉索结构21,所述水平交叉拉索结构21的四端分别与相邻的两个所述内径向索12的所述支撑柱123的上端连接,所有所述第二拱杆312沿所述环索结构4的径向设置,所述第二拱杆312的两端分别与相邻的两个所述水平交叉拉索结构21的交叉处连接。

[0057]

所述水平交叉拉索结构21包括第一水平拉索211、第二水平拉索212和水平拉索连接件213。所述第一水平拉索211和所述第二水平拉索212均有两根,两根所述第一水平拉索211相对设置,所有所述第一水平拉索的211的一端与水平拉索连接件213轴孔连接,所有所述第一水平拉索211远离所述水平拉索连接件213的一端分别与相邻的所述径向索结构1的两根所述第二支撑柱1232的上端连接,两根所述第二水平拉索212相对设置,所有所述第二水平拉索的212的一端与所述水平拉索连接件213轴孔连接,所有所述第二水平拉索212远离所述水平拉索连接件213的一端分别与相邻的所述径向索结构1相对设置的两根所述第二支撑柱1232的上端连接,所述第一水平拉索211和所述第二水平拉索212的轴心线相交于所述水平拉索连接件213的中心形成所述水平交叉拉索结构21,所有所述水平交叉拉索结构21沿所述径向索结构1的长度方向设置,在一种实施方式中,相邻的两个所述径向索结构1之间共设置有5道所述水平交叉拉索结构21,所述水平交叉拉索结构21沿所述径向索结构1的长度方向设置,所述水平拉索连接件213包括第一法兰边,所述第二拱杆312包括第二法兰边,所述第一法兰边和所述第二法兰边螺栓紧固连接。相邻的两个所述径向索结构1之间

的所述第二拱杆312的两端位于第二直线上,所述第二直线穿过所述环索结构4的中心。

[0058]

由此,当所述径向索结构1的受力发生变化时,通过所述第一水平拉索211和所述第二水平拉索212分别交叉形成多个所述水平交叉拉索结构21,所述水平交叉拉索结构21的四端分别与相邻的两个所述内径向索12的所述支撑柱123的上端连接,使所述水平交叉拉索结构21可以在横向方向上牵拉相邻的两个所述径向索结构1,减小所述径向索结构1在横向方向的应变位移;通过所述第二拱杆312沿所述索网组件的径向设置,所述第二拱杆312的两端分别与相邻的两个所述水平交叉拉索结构21的交叉处连接,使所述水平交叉拉索结构21可以支撑所述第二拱杆312,一方面,实现了所述第二拱杆312的安装,另一方面,使所述第二拱杆312可以位于相邻的两个所述径向索结构1之间,防止两个所述径向索结构1之间的跨度过大,导致在下一道工序中膜材7难以与第一拱杆311和所述第二拱杆312连接。

[0059]

如图1、图3所示,所述建筑物还包括加强杆3121,所述交叉拉索结构2还包括竖向交叉拉索结构22,所述竖向交叉拉索结构22的四端分别与相邻的两个所述径向索结构1连接的所述支撑柱123的上端和下端连接,所述加强杆3121的一端与所述第二拱杆312连接,所述加强杆3121的另一端与所述竖向交叉拉索结构22的交叉处连接。

[0060]

所述竖向交叉拉索结构22包括第一竖向拉索221、第二竖向拉索222和竖向拉索连接件223。所述第一竖向拉索221和所述第二竖向拉索222分别交叉形成竖向交叉拉索结构22,所述第一竖向拉索221和所述第二竖向拉索222分别有两根,两根所述第一竖向拉索221相对设置,所述第一水平拉索的211的一端与竖向拉索连接件223轴孔连接,所有所述第一竖向拉索221远离所述竖向拉索连接件223的一端分别与相邻的所述径向索结构1的所述支撑柱123的上端和下端连接,两根所述第二竖向拉索222相对设置,所述第二水平拉索的212的一端与所述竖向拉索连接件223轴孔连接,所有所述第二竖向拉索222远离所述竖向拉索连接件223的一端分别与相邻的所述内径向索12的两根所述支撑柱123的上端、下端连接,所述第一竖向拉索221和所述第二竖向拉索222的轴心线相交于所述竖向拉索连接件223的中心形成所述竖向交叉拉索结构22,所有所述竖向交叉拉索结构22沿所述环索结构4的长度方向设置,在一种实施方式中,相邻的两个所述径向索结构1之间共设置有5道所述水平交叉拉索结构21,5道所述水平交叉拉索结构21沿所述径向索结构1的长度方向设置。所述加强杆3121的一端与所述第二拱杆312螺栓紧固连接,所述加强杆3121远离所述第二拱杆312的一端与所述竖向拉索连接件223轴孔连接。

[0061]

由此,当所述径向索结构1的受力发生变化时,通过所述竖向交叉拉索结构22的四端分别与相邻的两个所述径向索结构1连接的所述支撑柱123的上端和下端连接,使所述竖向交叉拉索结构22可以在竖向方向上牵拉相邻的两个所述径向索结构1,从而减少了所述径向索结构1在竖向方向上的应力形变,从而增强了整个径向索结构1的整体性与稳定性。通过所述加强杆3121的一端与所述竖向交叉拉索结构22的交叉处连接,实现了所述竖向交叉拉索结构22对所述加强杆3121的支撑,从而减小所述第二拱杆312在了上吸风荷载下的应变位移,通过所述加强杆3121的一端与所述第二拱杆312连接,使所述加强杆3121可以支撑所述第二拱杆312,从而减小了所述第二拱杆312在下压风荷载下的应变位移,从而增加了所述建筑物的刚性、整体性与稳定性。

[0062]

如图1、图8至图12所示,所述膜材7覆盖安装于所述第一拱杆311和所述第二拱杆

312上,所述膜材7位于所述第一拱杆311和第二拱杆312之间,所述膜材7的两端分别与所述第一拱杆311和所述第二拱杆312连接,所述膜材7覆盖所述第一拱杆311和所述第二拱杆312之间的区域。所述膜材7分别与所述水平交叉拉索结构21、相邻的所述第一拱杆311和所述第二拱杆312连接,单个所述膜材7在所述第一拱杆311或所述第二拱杆312处形成拱起结构,所述膜材7在所述水平交叉拉索结构21处形成凹陷结构,相邻所述膜材7上的凹陷结构相连通形成排水凹槽。由此,通过所述膜材7在所述第一拱杆311和所述第二拱杆312之间形成拱起结构,所述膜材7在所述水平交叉拉索结构21处形成凹陷结构,相邻的所述膜材7上的凹陷结构相连通形成沿水平交叉索膜面索谷的排水凹槽,使雨水可以通过相邻的所述膜材7上的排水凹槽排出,避免所述第一拱杆311和所述第二拱杆312阻断雨水在所述膜材7上的流通,进而增加了所述建筑物的排水效率。

[0063]

在一种实施方式中,所述建筑物包括多个第一膜连接件34,所述第一膜连接件34上开设有膜材限位槽342,所述膜材限位槽342为通槽呈现为环形结构。所述膜材7包括膜材本体和第一牵拉绳,所述膜材本体设有两个第一绳套,两个所述第一绳套位于所述膜材本体的两端,所述第一牵拉绳穿设于所述第一绳套内。所述第一牵拉绳穿设于所述膜材限位槽342内,至少部分所述膜本体从所述膜材限位槽342的开口穿出且位于所述膜材限位槽342的外侧。

[0064]

所述建筑物还包括多个凸起结构32,多个所述凸起结构32分别与所述第一拱杆311和所述第二拱杆312连接,所述凸起结构32沿所述第一拱杆311和所述第二拱杆312的长度方向设置。

[0065]

所述建筑物还包括螺栓连接件,所述螺栓连接件的一端与所述凸起结构32的侧壁螺栓紧固连接,所述螺栓连接件的另一端设有限位件,所述第一膜连接件34包括第一滑槽341,所述限位件位于所述第一滑槽341内,所述限位件贴合于所述第一滑槽341的内壁。

[0066]

在一种实施方式中,所述导轨结构33与所述凸起结构32的螺栓紧固连接,所述导轨结构33位于所述凸起结构32的相对两侧,所述导轨结构33与所述第一滑槽341滑动连接。

[0067]

由此,通过在所述第一膜连接件34上开设膜材限位槽342,所述牵拉绳穿设于所述膜材限位槽342内,一方面,实现了所述第一膜连接件34与所述膜材7的连接,另一方面,在所述膜材7安装的过程中,只需将所述拉绳从所述膜材限位槽342内穿过,简化了所述膜材7的安装,通过所述第一滑槽341与所述导轨结构33滑动连接,实现了所述第一膜连接件34与第一拱杆311和第二拱杆312的连接,在所述第一膜连接件34的安装过程中,只需将所述第一滑槽341从所述导轨结构33内穿过,简化了所述第一膜连接件34的安装,更为节约成本。

[0068]

在一种实施方式中,所述建筑物还包括第二膜连接件和拉索连接件,所述膜材7还包括第二拉绳,所述膜材本体包括第二绳套,所述第二拉绳穿设于所述第二绳套内,所述第二膜连接件开设有第定位槽三滑槽,所述第二拉绳穿设于所述定位槽第三滑槽内,所述拉索连接件包括导滑块和u型夹具连接件和t型连接件,所述导滑块和所述u型夹具和所述t型连接件螺栓紧固连接,所述第二膜连接件开设有限位槽,所述t型连接件嵌设于所述第二膜连接件的限位槽内,所述第一水平拉索211和所述第二水平拉索212分别穿设于所述u型连接件u型夹具内。由此,通过所述膜材7与所述横向水平交叉拉索结构21连接,使所述横向水平交叉拉索结构21可以对所述膜材7进行牵拉,避免膜材7在风力载荷等外界条件下掀起所述膜材7。

[0069]

如图12、图13所示,所述建筑物还包括柔性垫片35,所述柔性垫片35位于所述第一拱杆311和所述第一膜连接件34之间,所述柔性垫片35分别与所述第一拱杆311和所述第一膜连接件34连接。在一种实施方式中,所述柔性垫片35包括限位凸起结构351,所述膜连接件34上开设有限位槽343,至少部分所述限位凸起结构351容置于所述限位槽343内,所述限位凸起结构351与所述限位槽343限位配合,所述柔性垫片35位于所述膜连接件34的下侧,所述柔性垫片35与第一拱杆311粘合。由此,当所述膜材7受到风力等外力荷载带动所述膜连接件晃动时,通过所述柔性垫片35分别与所述第一拱杆311和所述膜连接件34连接,使所述柔性垫片35可以减缓所述膜连接件34与所述第一拱杆311之间的冲击力,一方面,可以避免所述膜连接件34和所述第一拱杆311在冲击力下受损,另一方面,可以避免所述膜连接件34和所述第一拱杆311之间的碰撞噪音。

[0070]

如图14至图16所示,所述建筑物还包括雨棚结构6,所述雨棚结构6与所述环索结构4螺栓紧固连接,所述雨棚结构6倾斜朝向所述环索结构4靠近所述环梁结构5中心的一侧,所述雨棚结构6凸起于所述膜材7的上方。由此,通过所述雨棚结构6的设置,可以避免雨水从所述膜材7靠近所述环索结构4的一侧排向所述建筑物的内侧。

[0071]

这样设置的好处在于,通过所述径向索结构1的两端分别与所述环索结构4和所述环梁结构5连接,实现了所述环索结构4的牵拉,通过所述径向索结构1沿所述环索结构4的周向设置,使所述径向索结构1的受力均匀,增加所述径向索结构1的稳定性;通过所述第一拱杆311的两端分别与同一所述径向索结构1连接,实现了所述第一拱杆311的安装;通过所述交叉拉索结构2的两端分别与相邻的两个所述径向索结构1连接,一方面,使所述交叉拉索结构2可以牵拉所述径向索结构1,减少所述径向索结构1的应变位移,增加了所述径向索结构1的稳定性,另一方面,可以使所述交叉拉索结构2可以提供所述第二拱杆312的支撑节点,减少了所述径向索结构1的安装数量,更为节约成本;通过所述第二拱杆312的两端分别相邻的两个所述交叉拉索结构2的交叉处连接,使所述第二拱杆312可以位于相邻的两个所述径向索结构1之间,防止相邻的两个所述径向索结构1之间的跨度过大,导致在下一道工序中膜材7难以安装,通过所述膜材7覆盖安装于所述第一拱杆311和所述第二拱杆312上,实现了所述膜材7的支撑,通过所述第一拱杆311和所述第二拱杆312分别沿所述环索结构4的径向设置,使膜材7可以在所述第一拱杆311和所述第二拱杆312之间形成沿所述环索结构4径向方向的排水通道,增加了排水通道的排水面积,进而增加了所述建筑物的屋面排水效率。

[0072]

虽然本公开披露如上,但本公开的保护范围并非仅限于此。本领域技术人员在不脱离本公开的精神和范围的前提下,可进行各种变更与修改,这些变更与修改均将落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1