木结构古建筑抗震加固系统的制作方法

1.本实用新型涉及木结构古建筑修缮领域,特别涉及一种木结构古建筑抗震加固系统。

背景技术:

2.木结构古建筑作为我国历史建筑文化的重要组成部分,其中木结构古建筑作为中国古代建筑的主要结构体系,被广泛应用在宫殿、庙宇、居民、楼阁等建筑中,是历史发展的见证和民族文化兴衰的表现,更是不可再生的文化资源和历史遗产。而现存的木结构古建筑,由于建造年代久远,在历史的传承中受到了自然和人为的破坏,再加上多年来的保护不利、年久失修等因素,使得现存木结构古建筑绝大多数处于不同程度的残损状态,所以对其修缮加固已迫在眉睫。然而目前木结构古建筑加固技术主要是在于木构件本身以及节点连接加固居多,一方面是采用钢木等组合结构进行原结构中木构件的修缮和替换,另一方面采用传统的加固方法进行结构加固,如外包钢板、增大截面、增设支点以及碳纤维布黏贴加固等方法。此类方法主要在提高木结构古建筑的承载力和安全性能有着明显的作用,但对于木结构古建筑的整体稳定性以及抗震性能贡献较小。

技术实现要素:

3.本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种木结构古建筑抗震加固系统,以解决传统木结构古建筑加固修缮施工中抗震性能较差以及整体稳定性较差的问题。

4.为了解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案是:一种木结构古建筑抗震加固系统,包括外部加固装置,所述外部加固装置包括:

5.外部地基,施工在木结构古建筑长度方向两端的外侧面;

6.外部钢骨架,为两榀,每榀所述外部钢骨架平行间隔设置在木结构古建筑长度方向两端的外侧面并与相对应的所述外部地基连接;

7.外部连接钢梁,连接在木结构古建筑与每榀所述外部钢骨架之间。

8.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,每榀所述外部钢骨架包括多根外部钢立柱,以及连接在多根外部钢立柱之间的外部钢横梁。

9.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述外部钢骨架的外部钢立柱的分布位置与木结构古建筑的既有立柱分布位置相对应。

10.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述外部钢骨架位于最下方的外部钢横梁的高度不低于木结构古建筑位于最低处的既有横梁的高度。

11.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述外部钢骨架的外部钢横梁至少为两层。

12.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,当木结构古建筑屋面为坡面时,所述外部钢骨架的外部钢横梁至少为一层,所述外部钢骨架的外部钢立柱的上端之间连接有与木结构古建筑屋面相同坡度的外部斜向钢梁。

13.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述外部连接钢梁与木结构古建筑通过嵌入在木结构古建筑内的钢件焊接,或者所述部连接钢梁与木结构古建筑通过设置在木结构古建筑上的紧固件螺栓连接。

14.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,还包括平行于所述外部加固装置的内部加固装置,所述内部加固装置,包括:

15.内部地基,施工在木结构古建筑的内部;

16.内部钢骨架,至少为一榀,每榀所述内部钢骨架平行于所述外部钢骨架设置在木结构古建筑的内部,所述内部钢骨架与所述内部地基连接;

17.内部连接钢梁,连接在木结构古建筑与每榀所述内部钢骨架之间。

18.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述内部钢骨架至少为一榀,每榀所述内部钢骨架包括多根内部钢立柱,以及连接在多根内部钢立柱之间的内部钢横梁。

19.进一步地,本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述内部钢骨架的内部钢立柱的分布位置与木结构古建筑的既有立柱分布位置相对应。

20.与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

21.本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,通过在木结构古建筑长度方向两端的外侧面施工外部地基及其连接的外部钢骨架,通过外部连接钢梁将外部钢骨架与木结构古建筑连接,从而形成由外部地基、外部钢骨架和外部连接钢梁构成的外部加固装置。通过外部加固装置的外部连接钢梁将外部钢骨架与木结构古建筑连接之后,使外部加固装置与木结构古建筑形成整体,从而对木结构古建筑在外围进行了有效加固,由于外部钢骨架连接在外部地基上,提高了外部钢骨架连接的可靠性和稳定性,则外部加固装置提高了木结构古建筑的侧向刚度和整体稳定性,从而提高了木结构古建筑的抗震性能、整体强度以及水平向的力的抵抗能力和承载能力。

附图说明

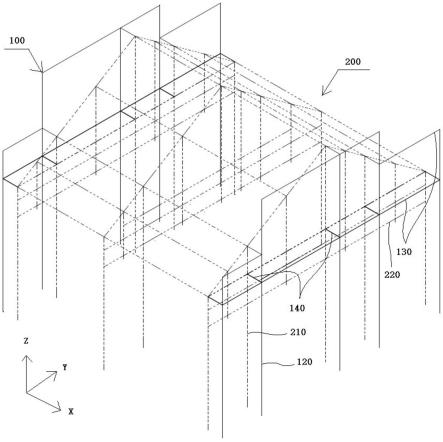

22.图1是木结构古建筑的立体透视结构示意图;

23.图2是木结构古建筑及其抗震加固结构的立体透视结构示意图;

24.图3是木结构古建筑及其抗震加固结构的侧视结构示意图;

25.图4是木结构古建筑及其抗震加固结构的主视结构示意图;

26.图5是木结构古建筑及其抗震加固结构的俯视结构示意图;

27.图6是木结构古建筑抗震加固系统的侧视结构示意图;

28.图7是另一实施例的木结构古建筑及其抗震加固结构的侧视结构示意图;

29.图8是另一实施例的木结构古建筑抗震加固系统的侧视结构示意图;

30.图中所示:

31.100、外部加固装置;

32.110、外部地基;

33.120、外部钢立柱;

34.130、外部钢横梁;

35.140、外部连接钢梁;

36.150、外部斜向钢梁;

37.200、木结构古建筑,210、既有立柱,220、既有横梁;

38.300、地平面;

具体实施方式

39.下面结合附图对本实用新型作详细描述:根据下面说明,本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。

40.实施例一

41.请参考图1至图6,本实用新型实施例一提供一种木结构古建筑抗震加固系统,包括外部加固装置100,其中外部加固装置100包括外部地基110、外部钢骨架和外部连接钢梁140。其中外部地基110施工在木结构古建筑200长度方向两端的外侧面;其中外部钢骨架为两榀,每榀所述外部钢骨架平行间隔设置在木结构古建筑200长度方向两端的外侧面并与相应的所述外部地基110连接,每榀所述外部钢骨架包括多根外部钢立柱120,以及连接在多根外部钢立柱120之间的外部钢横梁130;其中外部连接钢梁140连接在木结构古建筑200与每榀所述外部钢骨架之间。其中所述外部连接钢梁140与木结构古建筑200可以通过嵌入在木结构古建筑内的钢件焊接,或者所述外部连接钢梁140与木结构古建筑200通过设置在木结构古建筑上的紧固件螺栓连接。

42.请参考图1至图6,本实用新型实施例一还提供一种木结构古建筑抗震加固方法,可以包括以下步骤:

43.步骤410,在木结构古建筑200长度方向两端的外侧面施工外部地基110。其中外部地基110位于地平面300以下。图2中x方向为木结构古建筑200的长度方向,其中图1、图2中仅示例了地平面300以上的部分。

44.步骤420,在木结构古建筑200长度方向两端的外侧面施工外部钢骨架,将外部钢骨架与外部地基110连接,使外部钢骨架平行间隔于木结构古建筑200的长度方向两端。其中所述外部钢骨架为两榀,每榀所述外部钢骨架包括多根外部钢立柱120,以及连接在多根外部钢立柱120之间的外部钢横梁130。

45.步骤430,通过外部连接钢梁140将外部钢骨架与木结构古建筑200连接。其中木结构古建筑200的既有横梁或者既有立柱上可以设置钢抱箍或者嵌入钢筋、钢梁、螺栓等,外部连接钢梁140上也可以设置螺栓,从而将外部连接钢梁140与木结构古建筑200进行焊接或者螺栓连接,也可以采用其它公知技术的连接方式。

46.请参考图2至图6,本实用新型实施例一提供的木结构古建筑抗震加固系统及方法,通过在木结构古建筑200长度方向两端的外侧面施工外部地基110及其连接的外部钢骨架,通过外部连接钢梁140将外部钢骨架与木结构古建筑200连接,从而形成由外部地基110、外部钢骨架和外部连接钢梁140构成的外部加固装置100。通过外部加固装置100的外部连接钢梁140将外部钢骨架与木结构古建筑200连接之后,使外部加固装置100与木结构古建筑200形成整体,从而对木结构古建筑200在外围进行了有效加固,由于外部钢骨架连接在外部地基110上,提高了外部钢骨架连接的可靠性和稳定性,则外部加固装置100提高了木结构古建筑200的侧向刚度和整体稳定性,从而提高了木结构古建筑200的抗震性能、

整体强度以及水平向的力的抵抗能力和承载能力。也就说是,加固后的整体结构抵抗水平向的力主要由外部钢骨架的外部钢立柱承担,而且外部钢骨架中外部钢横梁和木结构古建筑200的既有横梁通过连接钢梁140形成了一体化的整体结构,既加强了木结构古建筑200的侧向刚度和整体稳定性,从而提高了抗震性能,同时对木结构古建筑的强度以及承载能力也有一定的提高。

47.请参考图2,本实用新型实施例一提供的木结构古建筑抗震加固系统及方法,外部钢骨架和外部连接钢梁隐藏在木结构古建筑200的长度方向两端的外侧面位置,保持了木结构古建筑200的原有风貌特征。

48.为了进一步提高木结构古建筑200的抗震性能和整体稳定性,本实用新型实施例一本实用新型提供的木结构古建筑抗震加固系统,还可以包括平行于所述外部加固装置100的内部加固装置,其中内部加固装置包括:内部地基,平行于所述外部地基110施工在木结构古建筑200的内部;内部钢骨架,至少为一榀,每榀所述内部钢骨架平行于所述外部钢骨架设置在木结构古建筑200的内部,所述内部钢骨架与所述内部地基连接,每榀所述内部钢骨架包括多根内部钢立柱,以及连接在多根内部钢立柱之间的内部钢横梁;内部连接钢梁,连接在木结构古建筑200与每榀所述内部钢骨架之间。即内部加固装置可以与外部加固装置100的结构相同。

49.为了进一步提高木结构古建筑200的抗震性能和整体稳定性,本实用新型实施例一提供的木结构古建筑抗震加固方法,还可以包括以下步骤:

50.步骤440,在木结构古建筑200的内部平行于外部钢骨架施工内部钢骨架。

51.步骤450,在内部钢骨架的下方施工内部地基,使内部钢骨架与内部地基连接。其中所述内部钢骨架至少为一榀,每榀所述内部钢骨架包括多根内部钢立柱,以及连接在多根内部钢立柱之间的内部钢横梁。

52.步骤460,通过内部连接钢梁将内部钢骨架与木结构古建筑200连接。内部连接钢梁与木结构古建筑200的连接方式可以采用外部连接钢梁140与木结构古建筑200的连接方式。

53.通过上述内部加固装置及其方法,能够对木结构古建筑200的内部进行抗震加固施工,从而在木结构古建筑200的内部对其进行加固,内部加固装置与外部加固装置100的组合,即通过步骤410至步骤460提高了木结构古建筑200整体内部和外部的侧向刚度和整体稳定性,从而进一步提高了木结构古建筑200的抗震性能、整体强度以及水平向的力的抵抗能力和承载能力。实现了对木结构古建筑200的抗震性能和整体稳定性的整体增强。其中内部加固装置特别适用于木结构古建筑200的在x方向较长的连续性木结构古建筑。

54.请参考图2至图3,为了最大限度地保留木结构古建筑200的原有风貌,本实用新型实施例一提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述外部钢骨架的外部钢立柱120的分布位置与木结构古建筑200的既有立柱210分布位置相对应。以及所述内部钢骨架的内部钢立柱的分布位置也可以与木结构古建筑200的既有立柱210分布位置相对应。此种分布位置方式,外部钢立柱120和内部钢立柱均不占用木结构古建筑200的既有立柱210之间的空隙,避免被遮挡而影响木结构古建筑200的通风、光照以及通道通行等,避免占用其它位置而影响木结构古建筑200的原有风貌。

55.请参考图2至图3,为了最大限度地保留木结构古建筑的原有风貌,本实用新型实

施例一提供的木结构古建筑抗震加固系统,所述外部钢骨架位于最下方的外部钢横梁130的高度不低于木结构古建筑200位于最低处的既有横梁220的高度。即不低于包括等于和高于,其中z方向为高度方向。当然内部钢骨架下方的内部钢横梁的高度也可以不低于木结构古建筑200位于最低处的既有横梁220的高度。以避免外部钢横梁130、内部钢横梁的高度低于既有横梁220时,降低了木结构古建筑200整体的举架高度。对于内部钢骨架来说,也可以分段设置在相邻既有立柱210之间,此时每段内部钢骨架可以为门型,其中门型的内部钢横梁可以略低于最低处的既有横梁220,此种方案内部钢骨架的内部钢立柱可以不占用既有立柱210侧面空间,而是与既有立柱210在同一条直线上,此种方式降低了木结构古建筑200屋内的整体的举架高度,由于降低距离很小,故可以忽略不计。

56.请参考图2至图3和图6,为了保证外部钢骨架以及内部钢骨架的结构稳定性,本实用新型实施例一提供的木结构古建筑抗震加固系统,外部钢横梁130至少为两层,内部分钢横梁的层数在两层以上。最顶层的外部钢横梁130、内部钢横梁的高度可以不相同。除非另有说明,本实用新型实施例的术语“以上”均包括本数。其中外部钢骨架的外部钢立柱120、内部钢骨架的内部钢立柱可以为一整根,也可以为多节钢立柱组装而成。其中外部钢骨架的外部钢横梁130、内部钢骨架的内部钢横梁均为多节钢横梁组装而成。其中内外部钢立柱、内外部钢横梁以及内外部连接钢梁可以为方钢管、圆钢管等管状件,也可以为柱状件,还可以为槽钢等其它型钢。

57.为了提高保持外部加固装置100的结构稳定性以及形成与木结构古建筑200保持相同的建筑风格,可以在外部加固装置100上砌筑砖墙形成木结构古建筑200的山墙,以将外部加固装置100包裹在山墙之内。还可以在外部加固装置100的外侧面进行砌筑砖墙形成山墙,以将外部加固装置100遮挡在其内。

58.实施例二

59.请参考图7至图8,为了避免外部钢骨架暴露于木结构古建筑200之外而影响木结构古建筑200的建筑外观视觉效果,本实用新型实施例二提供的木结构古建筑200的抗震加固系统及方法,当木结构古建筑200屋面为坡面时,所述外部钢骨架的外部钢横梁130至少为一层,所述外部钢骨架的外部钢立柱120的上端之间连接有与木结构古建筑200屋面相同坡度的外部斜向钢梁150。斜向钢梁150能够与木结构古建筑200的坡面保持一致,以最大限度地保留木结构古建筑200的原有风貌,同时起到提高抗震性能和整体稳定性的目的。与上述实施例一相比,本实用新型实施例二通过外部斜向钢梁150与具有坡面的木结构古建筑200的屋顶坡度保持一致,以使外部加固装置100在外观上与木结构古建筑200保持一致,最大限度地地保留木结构古建筑200的建筑结构形态和原有风貌,从而避免了外部钢骨架的外观影响木结构古建筑200的建筑效果。

60.本实用新型上述实施例提供的木结构古建筑200的抗震加固系统及方法,不仅适用于双坡面屋顶的穿斗木结构古建筑200,还适用于单坡面屋顶的穿斗木结构古建筑200,以及其它结构形式的单层木结构古建筑200。

61.本实用新型上述实施例提供的木结构古建筑200的抗震加固系统及方法,从结构受力角度,侧向刚度由钢立柱决定,钢横梁提供整体稳定性。因此,各钢骨架构成的钢构件截面尺寸可由结构整体抗震验算得出。具体步骤如下:

62.第一步:根据结构设计相关理论,结合实际木结构既有立柱的尺寸,先初步设计出

钢骨架。一般初步设计钢立柱截面边长略大于木结构既有立柱长边或者直径;钢横梁截面的短边不超过钢立柱的边长,截面h/b(高宽比)取1.5~3;

63.第二步:根据步骤一设计截面组成的钢骨架,连接加固木结构古建筑后,建立实际结构模型,通过结构计算软件进行抗震性能验算,验算是否符合抗震指标。

64.第三步:判断,如果满足抗震指标,则设计截面合理;若不满足,则按建筑模数增大钢柱截面,或者横梁截面,或者连接钢梁等,再进行验算,直到满足指标。

65.本实用新型上述实施例提供的木结构古建筑200的抗震加固系统及方法,各钢骨架中钢立柱的设置高度和木结构古建筑200的既有立柱210的高度有着对应关系,各钢骨架中的下方的钢横梁主要为提高钢骨架的整体刚度以及与木结构古建筑200连接后形成封闭整体,有类似圈梁的作用,目的均是为了提高木结构古建筑200的整体强度和结构稳定性,进而提高木结构古建筑200的抗震性能。

66.本实用新型不限于上述具体实施方式,显然,上述所描述的实施例是本实用新型实施例的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。本领域的技术人员可以对本实用新型进行其他层次的修改和变动。如此,若本实用新型的这些修改和变动属于本实用新型权利要求书的范围之内,则本实用新型也意图包括这些改动和变动在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1