一种带有机械脱模装置的单侧墙模板台车施工的方法与流程

1.本发明涉及侧墙模板施工领域,尤其涉及一种带有机械脱模装置的单侧墙模板台车施工的方法。

背景技术:

2.传统侧墙的模板施工均是采用木模或钢模配合部分斜撑组成整个模板体系。在使用过程中,由于斜撑在搭设过程中,没有着力点,在浇筑混凝土的过程中受力较大从而导致爆模,造成材料的浪费和返工,影响工程进度。在施工过程中一般采用对拉螺栓或止水螺栓解决上述问题,但是因此增加了施工成本,而且拆模后混凝土表面观感较差,有较多的孔洞,影响施工质量和增加施工作业量,造成施工成本增加。

3.另外,传统的模板施工在模板安装和拆模上所需时间和工人数量较多,采用钢钎拆模会对模板和混凝土造成破坏,增加了模板的损耗和影响混凝土的质量。因此目前混凝土浇筑施工过程中,单侧墙模板台车得到了广泛的应用。

4.现有技术中已公开的单侧墙模板台车在技术上仍有些不足,如在设置脱模装置时,考虑太过复杂,使用了较多的电子元件和千斤顶,会使得在施工运用时出现损坏的概率增大,施工操作难度较大,而且由于电子元件和千斤顶数量较多会使得成本增加。又如现有技术仅设置了内侧模板,未设计外部模板,无法达到机械化施工的标准。

技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题,在于提供一种带有机械脱模装置的单侧墙模板台车施工的方法,加快施工进度,提高施工质量,降低人工成本。

6.本发明是这样实现的:

7.一种带有机械脱模装置的单侧墙模板台车施工的方法,包括以下步骤:

8.(1)浇筑底板时,在相应位置预埋地脚螺栓,待底板混凝土强度达到强度要求后,将轨道铺在相应位置旁,并将行走桁架架设在轨道上方,使行走桁架行走在轨道上;所述行走桁架与受力桁架通过顶升千斤顶连接并交错分布,从而通过所述顶升千斤顶的升降使所述受力桁架上下移动,所述行走桁架行走时,顶升千斤顶处于顶起状态;

9.(2)将内外模板顶部穿过第一支撑杆,使所述内外模板沿所述第一支撑杆水平滑动;所述第一支撑杆的另一端固定连接所述受力桁架;然后将所述顶升千斤顶下降,将所述受力桁架底部固定于预埋地脚螺栓;混凝土浇筑前将所述内外模板两侧固定在相应位置;

10.(3)进行混凝土浇筑,待混凝土达到拆模强度后,利用机械脱模装置使其脱模;拆除预埋地脚螺栓的螺母,顶升千斤顶加压顶升,行走桁架带动受力桁架向前移动,进行下一段施工。

11.进一步地:

12.步骤(1)中,所述顶升千斤顶的底部与所述行走桁架固定连接,顶部与所述受力桁架固定连接。

13.步骤(2)中,将内外模板的内侧模板通过模板支撑杆与受力桁架连接固定,外侧模板移动至相应位置,通过与所述第一支撑杆依次连接的第二支撑杆、第三支撑杆固定。

14.更进一步地,将所述第一支撑杆和所述第二支撑杆顶部通过插销固定,所述第二支撑杆底部与所述第三支撑杆前端通过插销连接,所述第三支撑杆另一端通过预埋地脚螺栓固定于底板。

15.步骤(3)中,当受力桁架和行走桁架的横杆接触时停止顶升。

16.步骤(3)中,所述内外模板两侧固定有用于支撑的模板桁架,所述机械脱模装置分别固定于两侧模板桁架上。

17.更进一步地,所述机械脱模装置包括位于所述内外模板两侧的千斤顶,所述千斤顶底部固定于所述模板桁架上,顶部固定有作用于侧墙混凝土的传力架。

18.更进一步地,所述传力架包括连接于所述千斤顶顶部的传力杆,以及固定于所述传力杆上的若干个传力块。

19.更进一步地,所述内外模板上设有与所述传力块相匹配的孔洞,供所述传力块嵌入。

20.更进一步地,所述传力杆呈十字形交叉设置,且各传力块对称分布于所述传力杆上。

21.本发明的优点在于:本发明采用的模板台车不涉及电子元件,并且使用的千斤顶数量少,施工方法操作简便,成本较低。在施工过程中无需使用对拉螺栓或止水螺栓等拉结材料,并充分利用已完成的混凝土底板作为台车的受力点,保证了在浇筑混凝土过程中,不出现爆模等现象。模板台车安装时间快,并配有机械脱模装置,施工效率快,所需人工少。

附图说明

22.下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

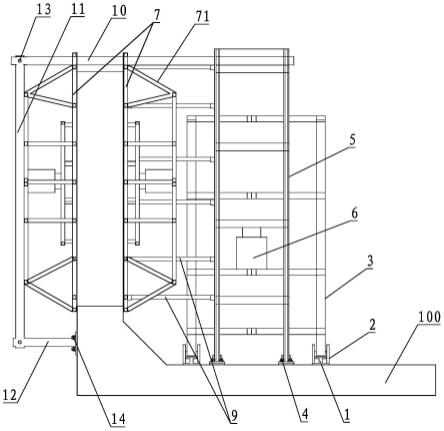

23.图1为本发明在混凝土浇筑状态的结构示意图。

24.图2为本发明在脱模状态的结构示意图。

25.图3为本发明在行走状态的结构示意图。

26.图4为图3的左侧视图。

27.图5为图3的右侧视图。

28.图6为单侧机械脱模装置的结构示意图。

29.图7为图3的左侧立体示意图。

30.图8为图3的右侧立体示意图。

具体实施方式

31.实施例1

32.请参阅图1-图8所示,本发明的一种带有机械脱模装置的单侧墙模板台车,主要由四个系统组成,具体如下:

33.——行走系统:轨道1、钢轮2、行走桁架3。

34.其中轨道1采用工字钢,保证钢轮2行走在工字钢底部钢板上,并设置钢轮轴高于工字钢顶部钢板。行走桁架3通过焊接形成整体。

35.安装过程:将钢轨1平铺在地板上,钢轮2压在钢轨上行走,上部的行走桁架3使用的钢材全部通过焊接成型。

36.——受力系统:预埋地脚螺栓4、受力桁架5、顶升千斤顶6。

37.基中预埋地脚螺栓4位置要准确,标高统一。由于受力桁架5与行走桁架3穿插在一起,受力桁架5应在行走桁架3焊接完成后进行焊接拼装。设置两个顶升千斤顶6,顶升千斤顶6下部与行走桁架3焊接,上部与受力桁架5焊接。脱模后,使千斤顶6顶升至受力桁架5与行走桁架3的横杆接触,保证在行走过程中的稳定性。

38.安装过程:地脚螺栓4在浇筑底板混凝土100时提前进行预埋。受力桁架5竖向钢材、横向钢材通过焊接连接。行走桁架3与受力桁架5通过顶升千斤顶6连接,千斤顶6底部焊接在行走桁架3上,顶部焊接在受力桁架5上。

39.——模板系统:内外模板7及其模板桁架71、脱模装置8、模板支撑杆9。

40.其中内外模板7顶部套接在第一支撑杆10上,使内外模板7及其模板桁架71可以沿着第一支撑杆11水平移动。在模板7上各开设8个圆孔,将脱模装置8上的受力铁块83对准其圆孔放入,调整脱模装置8上的千斤顶81,使得脱模装置8上的圆形铁块83与模板表面圆孔吻合。内侧模板通过若干个模板支撑杆9支撑在受力桁架5上。

41.安装过程:将内外模板7顶部套接在第一支撑杆10上,使内外模板7顶部被第一支撑杆10贯穿,从而使内外模板7及其模板桁架71可以在第一支撑杆10上水平移动。将千斤顶81底部焊接在模板桁架71上,千斤顶81顶部焊接传力架82,传力架82上设有若干个用于传力给侧墙混凝土的圆形铁块83。两侧模板上各挖除8个圆孔,将脱模装置8上的圆形铁板83嵌入模板上的圆孔中。

42.——支撑系统:第一支撑杆10、第二支撑杆11、第三支撑杆12。

43.其中第一支撑杆10、第二支撑杆11、第三支撑杆12之间的连接采用可拆式插销连接。

44.安装过程:第一支撑杆10一端焊接在受力桁架5顶部,另一端通过插销13垂直固定第二支撑杆11,第二支撑杆11另一端通过插销垂直固定第三支撑杆12,第三支撑杆12另一端焊接在方形钢板上,方形钢板与预埋地脚螺栓14固定。

45.具体操作过程如下:

46.(1)浇筑底板时,在相应位置预埋地脚螺栓4,待底板混凝土100强度达到强度要求后,将钢轨1铺在相应位置上,在工厂提前将行走桁架3、钢轮2、受力桁架5、顶升千斤顶6、第一支撑杆10全部焊接完成后,形成一个整体进行吊装,吊装前将顶升千斤顶6顶起再进行吊装,吊装过程中将钢轮2对齐钢轨1后缓慢下降。

47.(2)将内外模板7穿过第一支撑杆10,第三支撑杆12另一端与预埋地脚螺栓14固定。将顶升千斤顶6下降,当受力桁架5底部钢板穿入预埋地脚螺栓4后,停止下降,锁紧地脚螺栓4。将内侧模板通过若干个水平间隔的模板支撑杆9与受力桁架5连接固定,外侧模板移动至相应位置,将第一支撑杆10和第二支撑杆11顶部通过插销13固定,第二支撑杆11底部与第三支撑杆12前端通过插销连接。如图2所示。

48.(3)进行混凝土浇筑,待混凝土达到拆模强度后,依次拆除第二支撑11杆、模板支撑杆9,然后使脱模装置8的千斤顶81顶出,使其脱模后即可关闭,如图3所示。将连接地脚螺栓4的螺母拆除,顶升千斤顶6加压顶升,当受力桁架5和行走桁架3的横杆接触时停止顶升,

向前移动,进行下一段施工,如图3所示。

49.本发明的优点如下:

50.1.脱模装置设置在整片钢模板的中心位置,并向四周对称设置8个钢圆片,可以充分利用脱模千斤顶产生的力,均匀地传递给侧墙混凝土,通过油泵给千斤顶加压,即可快速完成脱模。

51.2.设置了3套支撑杆件,可以保证模板受力均匀,两侧模板不发生翘曲;第二支撑杆件为主要的受力部分,一端通过第一支撑杆件连接在受力桁架上,另一端通过第三支撑杆件连接在混凝土底板上,受力状态较好。模板底部受力较大,而底部的支撑杆件通过与预埋的地脚螺栓连接,使其具有足够的强度和刚度,保证不出现爆模事故。

52.3.模板采用桁架形式设计,可以保证模板的整体强度,保证混凝土面的平整度;模板顶部设计成套在第一支撑杆上,方便安拆和脱模。内侧模板通过模板支撑杆将力传递给受力桁架,模板支撑杆均匀布置,使得受力更加均衡。

53.4.受力桁架采用钢结构框架,保证受力桁架的整体刚度。

54.5.脱模后,将受力桁架底部与地脚螺栓连接的螺母旋出,通过两个千斤顶的顶升作用,将整体装置顶升起来,使得受力桁架与行走桁架贴合,保证整体在行走过程中的稳定性。

55.6.本发明设置的是双侧模板,且在施工时不使用对拉螺栓,降低施工成本和保证施工质量,使施工机械化程度和效率较高。

56.虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本发明的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1