采用跳线复合横担的同塔双回交叉换位塔的制作方法

1.本实用新型涉及输电线路杆塔技术领域,具体地涉及一种采用跳线复合横担的同塔双回交叉换位塔。

背景技术:

2.随着社会经济的飞速发展,城市的用电负荷迅速攀升,城市周边的变电站星罗棋布,高压线路像蜘蛛网一样越织越密。密集的高压架空线路不可避免会互相交叉,经常会遇到同塔架设的双回线路需要交叉换位的情况。目前国内主要有三种方案实现同塔双回线路的交叉换位:拆单交叉换位(如图1a所示)、垂直排列档中交叉换位(如图1b所示)和三角排列档中交叉换位(如图1c所示)。

3.拆单交叉换位的方式需要先将同塔双回线路拆分为两条独立的单回线路,然后把一回线路杆塔加高,跨过另一回线路,之后再合并成同塔双回路。整个过程需要四基单回路杆塔,杆塔数量较多,占地面积变大,走廊宽度变宽,对线路周边的环境扰动比较大,另外平地障碍物较多,山区地形条件恶劣,不好选择塔位。此外,两条单回线路相互跨越时,上层线路与下层线路之间存在空间交叉,存在间隙不足引发放电的风险。

4.其余两种档中交叉换位方式也均需要采用两基交叉换位塔,杆塔数量较多。并且,两回线路交叉换位的位置在两基交叉换位塔之间,两回线路存在空间交叉,加上档中弧垂较大,大风引起两回线路不同步摆动时,容易发生间隙距离不足,风偏放电的现象。以及,为保证档中交叉换位时两回线路有足够的空间距离,交叉换位塔的横担需要加长,同时上层三相横担和下层三相横担之间需要增大垂直间距,这使得两基交叉换位塔高度较高,同时两侧横担对塔身产生不平衡力矩,造成塔重较大。

5.由此可见,上述现有方法均存在占地面积较大,使用的杆塔数量较多,以及两条线路交叉跨越时容易发生档中间隙距离不足等问题。

技术实现要素:

6.本实用新型所要解决的技术问题在于:提供一种新的实现同塔双回线路的交叉换位方案,进一步减少杆塔的使用量及塔材,减小占地面积,同时避免在档中进行交叉换位时两相导线由大风引起摆动而造成放电的风险。

7.依据本实用新型的技术方案,本实用新型提供了一种采用跳线复合横担的同塔双回交叉换位塔,包括塔身,在塔身上,自下至上依次排列设置有三个下层横担部和三个上层横担部,并在塔身的顶部设置有地线支架;每一个下层横担部和上层横担部均包括进线侧耐张串、跳线复合横担和出线侧耐张串,进线侧耐张串、跳线复合横担和出线侧耐张串依次围绕塔身周向设置。

8.在一实施例中,下层横担部的出线侧耐张串和上层横担部的出线侧耐张串分别位于塔身的两侧。

9.又一实施例中,下层横担部的进线侧耐张串和上层横担部的进线侧耐张串分别位

于塔身的两侧。

10.再一实施例中,三个下层横担部的结构均相同,三个上层横担部的结构均相同。

11.进一步地,在一个下层横担部或一个上层横担部中,跳线复合横担的数量为一个、二个或多个。

12.进一步地,在一个跳线复合横担中,包括至少一个支柱绝缘子和至少一个斜拉绝缘子,支柱绝缘子和斜拉绝缘子的一端相连接,另一端相间隔并均与塔身相连接。

13.优选地,在一个跳线复合横担中,包括二个支柱绝缘子和一个或二个斜拉绝缘子,支柱绝缘子水平设置,斜拉绝缘子在支柱绝缘子上方倾斜设置。

14.进一步地,在一个下层横担部或一个上层横担部中,进线侧耐张串和出线侧耐张串之间的角度为70度至200度。

15.与现有技术相比,本实用新型的有益技术效果如下:

16.1、现有的交叉换位方式需要4基塔或2基塔才能完成换位;本实用新型的方案实现了只需1基塔即可完成两回线路的交叉换位,极大地减少了杆塔数量。

17.2、现有的拆单交叉换位方式占地面积比较大,在平地障碍物多,不易找到足够大的空间放置杆塔,在山区恶劣地形下更难找到合适的立塔位置;本实用新型的交叉换位塔占地面积小,不论是在平地还是山区都可以找到合适的立塔位置,从而完成交叉换位,适用范围更广,且对周边环境扰动小。

18.3、现有两种档中交叉换位方式中,交叉换位的位置均位于档中,因而至少有两相导线发生空间交叉,档中导线弧垂较大,在风偏不同步摆动时,容易发生导线的风偏放电现象;本实用新型的交叉换位的位置位于交叉换位塔的跳线处,跳线弧垂很小,风偏摆动幅度很小,因而不易发生风偏放电。

19.4、本实用新型采用跳线复合横担,而避免使用跳线悬垂绝缘子串,这使得跳线间隙不再对塔头尺寸起控制作用,因此可以压缩层间距,降低全塔高度;此外,将耐张串悬挂在塔身附近,有利于塔身受力,而且可以压缩跳线复合横担的长度,进一步减小塔头尺寸,降低塔重,节省投资。

附图说明

20.图1a是现有的拆单交叉换位方式的示意图。

21.图1b是现有的垂直排列档中交叉换位方式的示意图。

22.图1c是现有的三角排列档中交叉换位方式的示意图。

23.图2a是本实用新型一实施例的交叉换位塔的主视示意图。

24.图2b是图2a所示交叉换位塔的右视示意图。

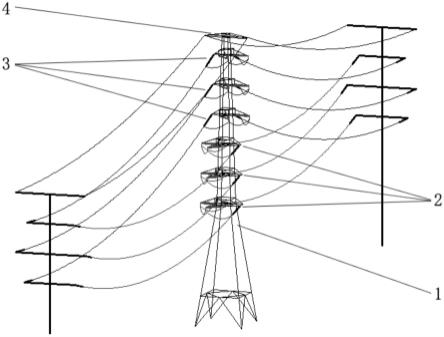

25.图3是本实用新型一实施例的交叉换位塔的工作状态示意图。

26.图4是本实用新型另一实施例的交叉换位塔的工作状态示意图。

27.图5a是本实用新型再一实施例中上/下层横担部部分的俯视示意图。

28.图5b是图5a所示上/下层横担部部分的立体示意图。

29.图6a至图6c是本实用新型的跳线复合横担的三种实施例的示意图。

30.图中附图标记所指示的部件名称如下:

31.1、塔身;2、下层横担部;3、上层横担部;4、地线支架;5、进线侧耐张串;6、跳线复合

横担;7、出线侧耐张串;8、支柱绝缘子;9、斜拉绝缘子;10、跳线。

具体实施方式

32.请参阅图2a、图2b和图3,本实用新型的一种采用跳线复合横担的同塔双回交叉换位塔,包括塔身1,在塔身1上,自下至上依次排列设置有三个下层横担部2和三个上层横担部3,并在塔身1的顶部设置有地线支架4。

33.请同时参阅图5a和图5b,为工作时一相导线布置图。每一个下层横担部2和上层横担部3均包括进线侧耐张串5、跳线复合横担6和出线侧耐张串7,进线侧耐张串5、跳线复合横担6和出线侧耐张串7依次围绕塔身1周向设置。下层横担部2的出线侧耐张串7和上层横担部3的出线侧耐张串7分别位于塔身1的两侧,和/或,下层横担部2的进线侧耐张串5和上层横担部3的进线侧耐张串5分别位于塔身1的两侧。

34.在一个下层横担部2或一个上层横担部3中,跳线复合横担6的数量为一个、二个或多个。跳线复合横担6可以布置在塔身的任何侧面,其数量及角度分布可根据进线和出线的转角大小(即侧耐张串5与线侧耐张串7之间的角度,例如围绕塔身二分之一圈或四分之一圈)进行调整,从而实现最佳的跳线间隙。

35.例如图3、图5a和图5b所示的实施例中,在一个下层横担部2或一个上层横担部3中,进线侧耐张串5与线侧耐张串7连接于塔身1截面方形的两对角位置,两耐张串之间的角度约为180度,基本相平行,两耐张串之间设置有两个跳线复合横担6。而在如图4所示的另一实施例中,每个上层横担部3中,进线侧耐张串5与线侧耐张串7与塔身1的连接点位于塔身1截面方形的“同侧”相邻两角位置,两耐张串之间的角度约为90度,基本相垂直,两耐张串之间只需设置一个跳线复合横担6。可以想到的是,也可根据需要设计成其他的角度,例如进线侧耐张串5和出线侧耐张串7之间的角度为70度至200度中的某一角度。以及,可选地,三个下层横担部2的结构均相同,三个上层横担部3的结构均相同;当然地,也可根据所需要的绕线角度等实际情况设计为不同的结构。

36.进一步地,请参阅图6a至图6c,在一个跳线复合横担6中,包括至少一个支柱绝缘子8和至少一个斜拉绝缘子9,支柱绝缘子8和斜拉绝缘子9的一端相连接,另一端相间隔并均与塔身1相连接。例如,支柱绝缘子8水平设置,斜拉绝缘子9在支柱绝缘子8上方倾斜设置。具体可分为例如图6a所示的“双柱双斜拉”型(包括二个支柱绝缘子8和二个斜拉绝缘子9)、图6b所示的“双柱单斜拉”型(包括二个支柱绝缘子8和一个斜拉绝缘子9),以及图6c所示的“单柱单斜拉”型(包括一个支柱绝缘子8和一个斜拉绝缘子9)。

37.本实用新型的交叉换位塔的工作原理如下。

38.对于每一相导线,进线侧耐张串5位于在塔身1的一边,出线侧耐张串7挂在塔身1另一边,进线侧导线利用跳线复合横担6通过跳线10的方式从塔身1的一侧绕到另一侧,进而连接到出线侧导线,完成一相导线从一侧到另一侧的换位。由于交叉换位是在塔身1上完成的,故不存在档中间隙不足的问题。两回(共计六相)导线采用垂直布置方式,其中一回路的三相导线进线时悬挂于塔身1左上侧,出线时悬挂于塔身1右上侧,另一回的三相导线进线时悬挂于塔身1的右下侧,出线时悬挂于塔身1的左下侧。布置在上层横担部3的三相导线与布置在下层横担部2的三相导线在垂直方向上完全错开,避免两回线路之间空间交叉导致间隙不足。这样便实现了只需此一基交叉换位塔即可完成换位过程。

39.本实用新型采用跳线复合横担进行绕跳,避免了跳线悬垂绝缘子串的使用,因此跳线间隙不再对塔头尺寸起控制作用。对于500kv线路,相邻的上下层导线的层间距可以压缩2~3m,整塔高度可以减少10~15m;横担长度从10~12m缩短到2~3m,甚至可以直接挂在塔身上,杆塔单重明显降低。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1