一种可双内开的门窗的制作方法

[0001]

本实用新型涉及一种可双内开的门窗,属于门窗技术领域。

背景技术:

[0002]

门窗按其所处的位置不同分为围护构件或分隔构件,有不同的设计要求要分别具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能,新的要求节能,寒冷地区由门窗缝隙而损失的热量,占全部采暖耗热量的25%左右。门窗的密闭性的要求,是节能设计中的重要内容。

[0003]

现有技术中的门窗一般是朝外打开,这样在实际的使用中具有下述缺陷:

[0004]

其一,高层建筑中,外开的窗户在外力(如风的吹动下)或者由于年久失修导致坠落,在使用的过程中存在严重的安全隐患,使用的时候不安全;

[0005]

其二,在清洁工做扇面清洁的时候,需要对窗户施加力,在该力的作用下窗户可能因受力不均而脱落,也可能会造成坠扇;

[0006]

其三,清洁工在清洁外侧的窗户时,需要将大半个身子探出窗户外,在擦拭扇面的时候可能因打滑或者重心不稳摔出去,造成严重的后果;

[0007]

其四,现有技术中的窗户一般为单面,不能实现防蚊的目的。

[0008]

其五,在将扇面安装在扇框上时,需要进行打胶操作,在高层安装时,打胶非常难;同时,需要在增设胶条后开设排水孔,开设排水导致胶条受损,降低了密封性,防水性能不佳。

技术实现要素:

[0009]

本实用新型的目的在于克服中的窗户在使用时容易发生坠扇、使用过程不安全,不便于清洁的缺点,提供一种可双内开的门窗,该门窗在使用的时候能够进行内开,避免出现高层坠扇,在清洁的时候更加的便捷,不需要探身清洁扇面,保证清洁工人的安全;同时,本实用新型还具有防蚊的效果。

[0010]

为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:

[0011]

一种可双内开的门窗,包括窗框、内窗扇和外窗扇,内窗扇靠近室内一侧,外窗扇靠近室外一侧,内窗扇和外窗扇均通过一内开合页铰接在窗框内,所述外窗扇为防蚊窗扇,内窗扇为玻璃窗扇;外窗扇包括外扇框和高透防蚊网,高透防蚊网安装在外扇框上,在窗框上靠近室外一侧设置有第一胶条,外窗扇关闭时,外窗扇的外扇框能够压在第一胶条上,外扇框上靠近内窗扇一侧设置有第二胶条;内窗扇包括内扇框和扇面,扇面安装在内扇框内,内窗扇关闭时,内窗扇的内扇框能够压在第二胶条上;内开合页包括窗框合页片、窗扇合页片和合页轴,窗框合页片和窗扇合页片上均设置有沉孔和轴孔,窗框合页片、窗扇合页片通过穿过沉孔的螺钉实现与窗框、内窗扇及外窗扇的连接,窗框合页片、窗扇合页片通过合页轴连接,且连接后窗框合页片及窗扇合页片能够在合页轴上转动,窗框合页片上设置有用于与窗框实现定位及卡合的第一自定位结构,窗扇合页片上设置有用于与内窗扇、外窗扇实现定位及卡合的第二自定位结构。

[0012]

其中,内扇框上靠近室外一侧设置有卡槽ⅰ和卡槽ⅱ,卡槽ⅰ位于卡槽ⅱ的上方,卡槽ⅱ内安装有聚氨酯发泡垫条,卡槽ⅰ内卡接有第三胶条,聚氨酯发泡垫条及第三胶条能够与扇面紧密接触,位于聚氨酯发泡垫条与第三胶条之间注有玻璃胶;内扇框上靠近室内一侧设置有压条,压条能够将扇面紧紧压在聚氨酯发泡垫条、第三胶条及玻璃胶上;位于压条与扇面之间设置有第四胶条;第三胶条为整焊胶条,由四个单独胶条首尾连接构成。

[0013]

进一步优化,内扇框与扇面之间设置有垫块,垫块由硬质橡皮材料制成。

[0014]

需要说明的是,第三胶条由一个卡合部以及两个连接在卡合部上的接触部构成,所述卡合部用于与卡槽ⅰ进行卡合,两个接触部用于与扇面紧密接触;第四胶条上设置有用于与压条实现卡合的卡合槽,在卡合槽相对一侧设置有三个第一接触部,第一接触部能够与扇面紧密接触。

[0015]

其中,内扇框包括第一扇框与第二扇框,第一扇框包括一内部中空的第一框架,第一框架左侧设置有竖直部,卡槽ⅰ和卡槽ⅱ设置在竖直部上,第一框架右侧设置有两个第一燕尾槽;第二扇框包括一内部中空的第二框架,第二框架左侧与第一框架上设置第一燕尾槽相对应位置设置有第二燕尾槽,第一框架与第二框架通过设置燕尾脚的连接部ⅰ和连接部ⅱ连接,在第二框架右侧上方设置有两个第一卡勾,所述第一卡勾用于与压条卡合。

[0016]

其中,压条主要由第一竖直部、第一连接部和第二竖直部构成,第一竖直部与第二竖直部相互平行,第一竖直部垂直连接在第一连接部上,第二竖直部通过一弧形连接部与第一连接部连接,第一竖直部及第二竖直部上设置有能够与所述第一卡勾进行卡合的第二卡勾;第一连接部端部设置有能够与所述卡合槽进行配合的咬合部。

[0017]

进一步优化,第二框架下端设置有延伸部,所述延伸部上设置有用于与窗框进行紧密贴合的第五胶条。

[0018]

其中,窗框合页片包括第一弧形部、l型连接部以及斜部,l型连接部的短边与第一弧形部连接,l型连接部的长边与斜部连接,斜部与l型连接部的长边形成的夹角为115-125

°

,斜部与l型连接部的长边连接后形成的凹口朝向第一弧形部,第一自定位结构包括第一卡合部和第一凸起,第一卡合部设置在斜部的端部,第一卡合部能够与窗框上的凹槽进行卡合,第一凸起设置在l型连接部上。

[0019]

其中,窗扇合页片包括第一连接板、第二连接板、第三连接板和第二弧形部,第一连接板一端与第二弧形部连接,另一端垂直连接在第二连接板上,第三连接板倾斜设置在第二连接板上,第三连接板与第二连接板间的夹角为115-125

°

,第二自定位结构包括第二卡合部和凸起,第二卡合部连接在第三连接板端部,第二卡合部用于与窗扇上设置的第一凹槽进行卡合,凸起设置在第三连接板上;第一连接板长度大于l型连接部的短边。

[0020]

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0021]

本实用新型通过设置内窗扇和外窗扇,且在内开合页的作用下能够实现内开的目的,在实际的使用中避免了向外打开窗户,能够避免出现高层坠扇的问题;同时,内窗扇和外窗扇采用内开的方式,在清洁室外一侧的扇面时,不需要探身,清洁扇面的时候更加便捷,在清洁扇面的时候更加安全,保证了清洁人员的人身安全。

[0022]

同时,由于外窗扇为带有纱网的防蚊窗扇,使得本实用新型具较好的防蚊效果;并且,通过设置的第一胶条、第二胶条、第三胶条,第四胶条、第五胶条、玻璃胶以及聚氨酯发泡垫条,使得本实用新型具有较好的密封性,在使用的时候能够有效的避免出现漏水的情

况。

附图说明

[0023]

为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0024]

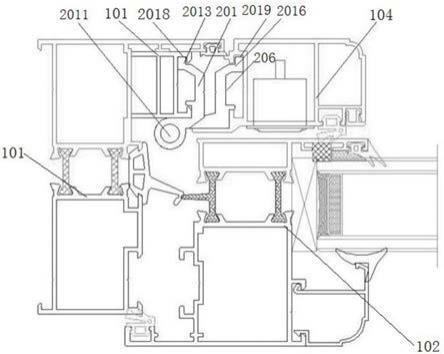

图1为本实用新型整体结构示意图。

[0025]

图2为本实用新型内窗扇整体结构示意图。

[0026]

图3为本实用新型第三胶条截面结构示意图。

[0027]

图4为本实用新型第四胶条截面结构示意图。

[0028]

图5为本实用新型第五胶条截面结构示意图。

[0029]

图6为本实用新型压条截面结构示意图。

[0030]

图7为本实用新型内扇框的截面结构示意图。

[0031]

图8为本实用新型内开合页整体结构示意图。

[0032]

图9为本实用新型窗框合页片整体结构示意图。

[0033]

图10为本实用新型窗扇合页片整体结构示意图。

[0034]

图11为本实用新型图8的主视图。

[0035]

图12为本实用新型图1中局部放大示意图。

[0036]

附图标记:

[0037]

101窗框,102内窗扇,103固定窗,104外窗扇,105外扇框,106高透防蚊网,107内开合页,108第一胶条,109第二胶条;

[0038]

201窗框合页片,202第一弧形部,203l型连接部,204斜部,205斜面,206窗扇合页片,207第一连接板,208第二连接板,209第三连接板,2010第二弧形部,2011合页轴,2012第一自定位结构,2013第一卡合部,2014第一凸起,2015第二自定位结构,2016第二卡合部,2017凸起,2018凹槽,2019第一凹槽;

[0039]

301扇面,302内扇框,303卡槽ⅰ,304卡槽ⅱ,305聚氨酯发泡垫条,306第三胶条,307卡合部,308接触部,309玻璃胶,3010压条,3011第四胶条,3012第一接触部,3013卡合槽,3014垫块,3015第一扇框,3016第一框架,3017竖直部,3018第一燕尾槽,3019第二扇框,3020第二框架,3021第一卡勾,3022第二燕尾槽,3023连接部ⅰ,3024连接部ⅱ,3025第一竖直部,3026第一连接部,3027第二竖直部,3028弧形连接部,3029第二卡勾,3030咬合部,3031延伸部,3032第五胶条。

具体实施方式

[0040]

下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他所用实施例,都属于本实用新型的保护范围。

[0041]

实施例1

[0042]

本实施例公开了一种可双内开的门窗,包括窗框101、内窗扇102和外窗扇104,内窗扇102靠近室内一侧,外窗扇104靠近室外一侧,内窗扇102和外窗扇104均通过一内开合页107铰接在窗框101内,所述外窗扇104为防蚊窗扇,内窗扇102为玻璃窗扇;

[0043]

外窗扇104包括外扇框105和高透防蚊网106,高透防蚊网106安装在外扇框105上,在窗框101上靠近室外一侧设置有第一胶条108,外窗扇104关闭时,外窗扇104的外扇框105能够压在第一胶条108上,外扇框105上靠近内窗扇102一侧设置有第二胶条109;外扇框105与窗框101通过内开合页107连接;

[0044]

内窗扇102包括内扇框302和扇面301,扇面301安装在内扇框302内,内窗扇102关闭时,内窗扇102的内扇框302能够压在第二胶条109上;内扇框302与窗框101通过内开合页107连接;

[0045]

内开合页107包括窗框合页片201、窗扇合页片206和合页轴2011,窗框合页片201和窗扇合页片206上均设置有沉孔和轴孔,窗框合页片201、窗扇合页片206通过穿过沉孔的螺钉实现与窗框101、内窗扇102及外窗扇104的连接,窗框合页片201、窗扇合页片206通过合页轴2011连接,且连接后窗框合页片201及窗扇合页片206能够在合页轴2011上转动,窗框合页片201上设置有用于与窗框101实现定位及卡合的第一自定位结构2012,窗扇合页片206上设置有用于与内窗扇102、外窗扇104实现定位及卡合的第二自定位结构2015。

[0046]

进一步细化,所述窗框合页片201包括第一弧形部202、l型连接部203以及斜部204,l型连接部203的短边与第一弧形部202连接,l型连接部203的长边与斜部204连接,斜部204与l型连接部203的长边形成的夹角为115-125

°

,斜部204与l型连接部203的长边连接后形成的凹口朝向第一弧形部202,第一自定位结构2012包括第一卡合部2013和第一凸起2014,第一卡合部2013设置在斜部204的端部,第一卡合部2013能够与窗框101上的凹槽2018进行卡合,第一凸起2014设置在l型连接部203上。

[0047]

其中,所述窗扇合页片206包括第一连接板207、第二连接板208、第三连接板209和第二弧形部2010,第一连接板207一端与第二弧形部2010连接,另一端垂直连接在第二连接板208上,第三连接板209倾斜设置在第二连接板208上,第三连接板209与第二连接板208间的夹角为115-125

°

,第二自定位结构2015包括第二卡合部2016和凸起2017,第二卡合部2016连接在第三连接板209端部,第二卡合部2016用于与窗扇上设置的第一凹槽2019进行卡合,凸起2017设置在第三连接板209上;第一连接板207长度大于l型连接部203的短边。

[0048]

在本实施例中,斜部204与l型连接部203的长边形成的夹角为119

°

,第三连接板209与第二连接板208间的夹角为119

°

,这样设置能够使得窗框合页片201、窗扇合页片206的结构更加稳定,保证受力性能。

[0049]

进一步优化,在实际的使用中,所述l型连接部203上设置有一斜面205,通过设置的斜面205能够使得在使用时,将内窗扇102或者外窗扇104打开的过程中,形成一退位区域,保证窗扇的正常打开。

[0050]

这样,在实际的使用中,通过设置的第一自定位结构2012及第二自定位结构2015,能够在安装的时候实现定位及限位的目的,安装的时候更加便捷;通过第一自定位结构2012中的第一卡合部2013与窗框101上的凹槽2018进行卡合,第二自定位结构2015中的第二卡合部2016与内窗扇102或者外窗扇104上设置的第一凹槽2019进行卡合,能够实现对窗框合页片201和窗扇合页片206的限位,在螺钉固定的基础上增加了一防脱落结构,使得安

装后的窗户安全性能更佳;同时,窗框合页片201和窗扇合页片206在结构上更加稳定,承载能力更强。

[0051]

第一凸起2014能够与窗框101进行贴合,凸起2017与窗扇(内窗扇102、外窗扇104)进行贴合,参看说明书附图12;能够在将第一卡合部2013与窗框101上的凹槽2018进行卡合、第二卡合部2016与窗扇上设置的第一凹槽2019进行卡合后避免第一卡合部2013及第二卡合部2016脱开,对其起到限位及固定的作用,进而形成一独立的防脱落结构,提高受力能力。

[0052]

其中,所述内扇框302上靠近室外一侧设置有卡槽ⅰ303和卡槽ⅱ304,卡槽ⅰ303位于卡槽ⅱ304的上方,卡槽ⅱ304内安装有聚氨酯发泡垫条305,卡槽ⅰ303内卡接有第三胶条306,聚氨酯发泡垫条305及第三胶条306能够与扇面301紧密接触,位于聚氨酯发泡垫条305与第三胶条306之间注有玻璃胶309;内扇框302上靠近室内一侧设置有压条3010,压条3010能够将扇面301紧紧压在聚氨酯发泡垫条305、第三胶条306及玻璃胶309上;位于压条3010与扇面301之间设置有第四胶条3011;第三胶条306为整焊胶条,由四个单独胶条首尾连接构成。

[0053]

在实际的使用中,通过第三胶条306、玻璃胶309及聚氨酯发泡垫条305来密封扇面301和内扇框302之间的缝隙,而玻璃胶309在安装前进行打胶,使得扇面301在压条3010的作用下紧紧压在第三胶条306、玻璃胶309及聚氨酯发泡垫条305上,形成三层密封结构,进而避免出现漏水的情况;本实用新型不需要安装现场进行打胶,而是采用预打胶的方式,即在安装前进行打胶,不需要采用高层室外打胶方式来密封扇面301和内扇框302之间的缝隙;在室内一侧通过在第四胶条3011来实现室内一侧的密封。

[0054]

更重要的是,所述第三胶条306为整焊胶条,由四个单独胶条首尾焊接构成;这样使得第三胶条306构成一个整体,实现无缝连接的目的,在实际的使用中,能够进一步提高密封性。

[0055]

进一步优化,所述内扇框302与扇面301之间设置有垫块3014,垫块3014由硬质橡皮材料制成;这样使得扇面301与内扇框302之间具有一缓冲结构,能够避免扇面301与内扇框302直接硬接触,能够避免内扇框302对扇面301挤压造成扇面301损坏,能够有效的对扇面301起到保护的作用。

[0056]

在本实施例中,所述第三胶条306由一个卡合部307以及两个连接在卡合部307上的接触部308构成,所述卡合部307用于与卡槽ⅰ303进行卡合,两个接触部308用于与扇面301紧密接触;通过卡合部307与卡槽ⅰ303的卡合来固定第三胶条306,然后通过两个接触部308与扇面301紧密接触来起到防水、防漏的目的,接触部308具有两个,使得第三胶条306与扇面301接触时具有两个密封点,进而提高密封的效果。

[0057]

其中,所述第四胶条3011上设置有用于与压条3010实现卡合的卡合槽3013,在卡合槽3013相对一侧设置有三个第一接触部3012,第一接触部3012能够与扇面301紧密接触;这样,在压条3010的作用下,第一接触部3012能够紧紧压在扇面301上,形成三个密封垫,提高内侧的密封性能。

[0058]

在本实施例中,所述内扇框302包括第一扇框3015与第二扇框3019,第一扇框3015包括一内部中空的第一框架3016,第一框架3016左侧设置有竖直部3017,卡槽ⅰ303和卡槽ⅱ304设置在竖直部3017上,第一框架3016右侧设置有两个第一燕尾槽3018;第二扇框3019

包括一内部中空的第二框架3020,第二框架3020左侧与第一框架3016上设置第一燕尾槽3018相对应位置设置有第二燕尾槽3022,第一框架3016与第二框架3020通过设置燕尾脚的连接部ⅰ3023和连接部ⅱ3024连接,在第二框架3020右侧上方设置有两个第一卡勾3021,所述第一卡勾3021用于与压条3010卡合。

[0059]

其中,所述压条3010主要由第一竖直部3025、第一连接部3026和第二竖直部3027构成,第一竖直部3025与第二竖直部3027相互平行,第一竖直部3025垂直连接在第一连接部3026上,第二竖直部3027通过一弧形连接部3028与第一连接部3026连接,第一竖直部3025及第二竖直部3027上设置有能够与所述第一卡勾3021进行卡合的第二卡勾3029;第一连接部3026端部设置有能够与所述卡合槽3013进行配合的咬合部3030。

[0060]

这样,能够使得压条3010具有较好的弹性形变能力,在实际的使用中,通过第一卡勾3021与第二卡勾3029的卡合来实现压条3010的固定,由于压条3010的结构如此,使其能够具有较好的弹性,能够将扇面301进行卡紧固定,进而使得第四胶条3011紧紧压在扇面301上,扇面301的另一侧与聚氨酯发泡垫条305、第三胶条306及玻璃胶309进行紧密接触。

[0061]

进一步优化,所述第二框架3020下端设置有延伸部3031,所述延伸部3031上设置有用于与窗框101进行紧密贴合的第五胶条3032;这样,通过设置的第五胶条3032能够使得将窗户关闭时,第五胶条3032将紧紧压在窗框101上,使得内扇框302与窗框101密封,避免内扇框302与窗框101之间的缝隙出现漏水的情况。

[0062]

需要说明的是,所述扇面301由钢化玻璃制成。

[0063]

在本实施例中,第二胶条109与第五胶条3032结构相同。

[0064]

实施例2

[0065]

本实施例与实施例1基本相同,其不同之处在于:在本实施例中,窗框101的右侧还设置有一固定窗103。

[0066]

尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,应当指出的是,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1