一种用于咖啡饮料机的饮料杯的制作方法

1.本发明属于咖啡机设备技术领域,具体涉及一种用于咖啡饮料机的饮料杯。

背景技术:

2.咖啡是世界上最流行的饮品之一,目前世界上最为流行的意大利特浓咖啡、 卡布奇诺以及拿铁牛奶咖啡等也摆到了国人的餐桌上,而且被越来越多的人们所喜爱。人们把电子技术应用到咖啡机上,实现了磨粉、压粉、装粉、冲泡、清除残渣等酿制咖啡全过程的自动控制,创造了咖啡机。现有的咖啡机通常配备设有饮料杯,用于盛装咖啡饮品,但是,现有的饮料杯通常仅具有杯体和杯盖,且杯体的倾斜角度较小,杯底较浅,在落杯器中,上下相同的杯体套在一起时,两个杯体的侧壁接触面积过大,摩擦力使得两个杯体不能轻易脱离。当杯子数量增加或者受垂直方向的外力时,摩擦力加大,杯子不能轻易脱离的现象尤其明显。

技术实现要素:

3.本发明的目的是提供一种用于咖啡饮料机的饮料杯,以解决上述技术问题。

4.本发明提供了如下的技术方案:一种用于咖啡饮料机的饮料杯,包括杯座、卡合于杯座中的杯体以及盖合在杯体开口上的杯盖,杯座包括内外相套接的内卡座和外盒体,所述内卡座包括可水平卡合在外盒体中的定位板,定位板中央开设有与杯体侧壁相适应的第一卡口,定位板相对的两边连接有一对立板,立板底端对应连接有翻折板,翻折板相对的侧壁嵌入设有缺口,缺口相连通时形成与杯体底端相适应的第二卡口,翻折板侧壁还设有抵触板;杯体底面连接有环状筒,环状筒顶端开口上通过胶水连接有圆形底板,圆形底板、环状筒和杯体底面之间形成储物容腔,储物容腔中密封设有糖包。

5.作为上述方案进一步的描述:所述杯体顶面开口上设有环形卡圈,侧壁上设有环形结构的侧壁凹槽。

6.作为上述方案进一步的描述:所述杯盖底面开口上连接有环形盖板,环形盖板底面嵌入设有与环形卡圈相适应的环形卡槽,杯盖通过环形卡槽和环形卡圈的配合与杯体相卡合连接。

7.作为上述方案进一步的描述:所述杯盖顶面嵌入设有顶面凹槽,顶面凹槽底面开设有饮用口,饮用口的结构为弧形结构。

8.作为上述方案进一步的描述:所述饮用口一侧设有卡合孔,饮用口上卡合有饮用口封盖,饮用口封盖通过水平设置的连杆连接有卡合柱,卡合柱垂直设置,卡合柱可卡合入卡合孔中;饮用口封盖顶部还设有竖板。

9.作为上述方案进一步的描述:所述杯体侧壁的倾斜角度为82~85

°

。

10.作为上述方案进一步的描述:所述内卡座和外盒体均为纸板材料制成,外盒体外壁还嵌入设有若干个防滑槽,所述第一卡口和第二卡口均为圆形结构。

11.本发明的有益效果具体如下:本发明的用于咖啡饮料机的饮料杯,设计可用于咖啡机机箱中的杯体、杯座和杯盖,杯体、杯座和杯盖可对应设于自助咖啡机机箱中的落杯器和收纳盒中,用户可以根据需要使用杯体、杯座和杯盖,杯盖和杯座不仅起到保温作用,而且也提高了杯体放置时的稳定性。由于现有技术中,杯子的倾斜角度较小,杯底较浅,在落杯器中,上下相同的杯体套在一起时,两个杯体的侧壁接触面积过大,摩擦力使得两个杯体不能轻易脱离。当杯子数量增加或者受垂直方向的外力时,摩擦力加大,杯子不能轻易脱离的现象尤其明显。本发明的杯体倾斜角度较大,相同的杯体套在落杯器中时,上下相邻的杯体的侧壁接触面小,减少摩擦力,可轻易脱离,更容易落杯,如果采用自动落杯器,可以减少落杯故障,如果是手动落杯器,则可以更方便手动操作。

附图说明

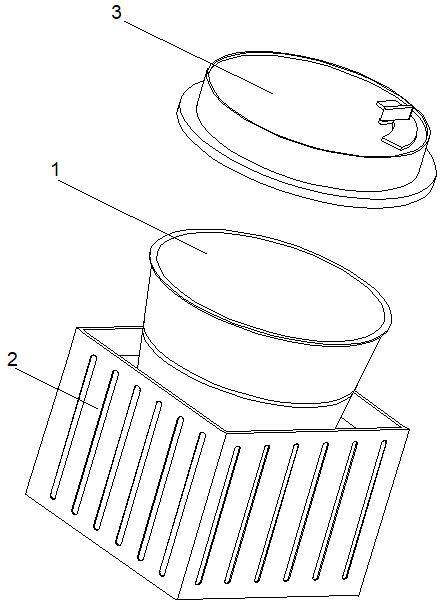

12.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:图 1是实施例中用于咖啡饮料机的饮料杯的立体结构示意图,其中,杯盖和杯体处于分离状态;图 2是实施例中杯盖和饮用口封盖的爆炸图;图3 是实施例中饮用口封盖的立体结构示意图;图4是实施例中杯盖的立体结构示意图;图5是实施例中杯体和圆形底板的爆炸图;图6是实施例中杯座的立体结构示意图;图7是实施例中内卡座的立体结构示意图;图8是实施例中咖啡机机箱的示意图;图9是图8中的局部放大示意图;图中标记为:1、杯体;11、环形卡圈;12、侧壁凹槽;13、环状筒;14、糖包;15、圆形底板;16、储物容腔;2、杯座;21、外盒体;211、防滑槽;22、内卡座;221、定位板;2211、第一卡口;222、立板;2221、抵触板;223、翻折板;2231、第二卡口;3、杯盖;31、饮用口;32、卡合孔;33、顶面凹槽;34、环形盖板;341、环形卡槽;35、饮用口封盖;351、竖板;352、卡合柱;353、连杆;4、咖啡机机箱;5、落杯器;6、收纳盒;7、冲泡器。

具体实施方式

13.下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。现结合说明书附图,详细说明本发明的结构特点。

14.参见图1,本实施例中提供一种用于咖啡饮料机的饮料杯,包括杯座2、卡合于杯座2中的杯体1以及盖合在杯体1开口上的杯盖3,杯体1侧壁的倾斜角度优选为82~85

°

(倾斜角度指杯体1侧壁的倾斜面和水平面之间的夹角)。

15.参见图8,本实施例的饮料杯可用于自助咖啡饮料机,使用时,杯体1逐个依次放置于咖啡机机箱4的落杯器5中,杯盖3和杯座2则置于咖啡机机箱4的收纳盒6中,使用者仅需取出杯座2和杯体1将两者卡合连接后置于冲泡器7的饮用口下方,装满饮品后,再将杯盖3盖合。

16.本实施例的杯体1倾斜角度较大(相较于现有技术中的87

°

),相同的杯体1套在落杯器中时,上下相邻的杯体1的侧壁接触面小,减少摩擦力,可轻易脱离,更容易落杯,如果采用自动落杯器,可以减少落杯故障,如果是手动落杯器,则可以更方便手动操作,另一方面,本实施例设计与杯体1相对应的杯座2,解决了杯体1倾斜角度过大产生的杯体1不稳问题,同时还起到保温或者防烫手的作用。

17.参见图6,杯座2包括内外相套接的内卡座22和外盒体21,参见图7,内卡座22的结构具体为:包括可水平卡合在外盒体21中的定位板221,定位板221中央开设有与杯体1侧壁相适应的第一卡口2211,定位板221相对的两边连接有一对立板222,立板222底端对应连接有翻折板223,翻折板223相对的侧壁嵌入设有缺口,缺口相连通时形成与杯体1底端相适应的第二卡口2231,翻折板223侧壁还设有抵触板2221,当杯体1套接在杯座2中时,杯体1侧壁卡合在第一卡口2211中,杯体1底面则卡合在第二卡口2231中,抵触板2221则与杯体1侧壁相抵触。另外,本实施例中,内卡座22和外盒体21均为纸板材料制成,内卡座22可以翻折压缩,当需要使用时,可以根据对应折叠成支撑卡合结构,采用这样的结构,不仅绿色环保,而且可以节约收纳空间。外盒体21外壁还嵌入设有若干个防滑槽211,更方便手持。

18.另外,由于内卡座22为纸板材料制成,定位板221、立板222和翻折板223可翻折至位于同一水平面或者相折叠,相较于现有的塑料杯座,采用这样的结构和材料,可以方便回收,也可以降低成本。

19.参见图5,本实施例中,杯体1的结构具体为:杯体1顶面开口上设有环形卡圈11,侧壁上设有环形结构的侧壁凹槽12,杯体1底面连接有环状筒13,环状筒13顶端开口上通过胶水连接有圆形底板15,圆形底板15、环状筒13和杯体1底面之间形成储物容腔16,储物容腔16中密封设有糖包14。采用这样的结构,将糖包14直接置于杯体1底部的储物容腔16,当用户需要使用糖包14时,可直接撕开圆形底板15,取出糖包14对饮品的口味进行另外的调配。

20.进一步的,参见图2、图3和图4,本实施例中,杯盖3的结构具体为:杯盖3底面开口上连接有环形盖板34,环形盖板34底面嵌入设有与环形卡圈11相适应的环形卡槽341,杯盖3通过环形卡槽341和环形卡圈11的配合与杯体1相卡合连接。杯盖3顶面嵌入设有顶面凹槽33,顶面凹槽33底面开设有饮用口31,饮用口31的结构为弧形结构,饮用口31的面积大于现有技术中常用的开口面积,饮用口31一侧设有卡合孔32;参见图2,饮用口31上卡合有饮用口封盖35,饮用口封盖35通过水平设置的连杆353连接有卡合柱352,卡合柱352垂直设置,卡合柱352可卡合入卡合孔32中。参见图3,饮用口封盖35顶部设有竖板351。

21.本实施例的杯盖3,设计饮用口31的面积大于现有技术中常用的开口面积,更方便使用者饮用,另外,设置卡合柱352和卡合孔32的结构与饮用口封盖35相结合使用,解决了现有技术中饮用口封盖35容易掉落的问题。

22.本实施例的用于咖啡饮料机的饮料杯,设计可用于咖啡机机箱4中的杯体1、杯座2和杯盖3,杯体1、杯座2和杯盖3可对应设于自助咖啡机机箱4中的落杯器5和收纳盒6中,用户可以根据需要使用杯体1、杯座2和杯盖3,杯盖3和杯座2不仅起到保温作用,而且也提高

了杯体1放置时的稳定性。由于现有技术中,杯子的倾斜角度较小,杯底较浅,在落杯器中,上下相同的杯体套在一起时,两个杯体1的侧壁接触面积过大,摩擦力使得两个杯体1不能轻易脱离。当杯子数量增加或者受垂直方向的外力时,摩擦力加大,杯子不能轻易脱离的现象尤其明显。采用本实施例的饮料杯结构,可以有效的解决前述问题。

23.进一步的,本实施例中,当用户需要使用糖包14时,可直接撕开圆形底板15,取出糖包14对饮品的口味进行另外的调配,特别是在调制美式咖啡时可发挥一定得作用,提高了使用的方便性。

24.另外,杯体1侧壁上设置的环形结构的侧壁凹槽12,优选于设于杯体1侧壁中部,一方面起到防滑作用,另一方面,可以使得洒落在杯体1侧壁上的液滴会落入侧壁凹槽12中,防止液滴直接掉落到杯体1底端。

25.以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于 上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1