一种双系统无负压供水设备的制作方法

[0001]

本发明涉及,具体是指一种双系统无负压供水设备。

背景技术:

[0002]

无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2kg)的二次加压供水设备。无负压供水设备的核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、供水。现有采用变频恒压运行的无负压供水设备一般一个控制系统,当控制系统出现故障时,导致设备无法正常供水。

技术实现要素:

[0003]

本发明要解决的技术问题是克服上述技术的缺陷,提供一种双系统无负压供水设备。

[0004]

为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为一种双系统无负压供水设备:包括稳流罐、与稳流罐底部连接的稳流罐出水管、与稳流罐出水管连接的水泵、与水泵连接的水泵出水总管,所述稳流罐上方设有进水口、真空抑制器;所述进水口连接有进水管,所述进水管上设有进水压力采集表;所述水泵出水总管包括主出水管,设于主出水管与水泵之间的分出水管、直通管,所述分出水管一端与水泵出水口连接,所述分出水管另一端与主出水管连接,所述直通管一端与稳流罐出水管连接,所述直通管另一端与主出水管连接,所述主出水管上设有出水压力采集表;所述无负压供水设备包括控制柜,所述进水压力采集表、出水压力采集表、水泵均与控制柜电连接;所述控制柜内置有plc装置、vfd装置。

[0005]

作为改进,所述分出水管从靠近水泵端向另一端依次设有止回阀、软接头、蝶阀,所述直通管上设有止回阀。

[0006]

作为改进,所述稳流罐上设有高压腔,所述高压腔内预充无害惰性气体。

[0007]

作为改进,所述稳流罐上设有无水保护装置。

[0008]

本发明与现有技术相比的优点在于:本发明采用双系统控制,保证了单个控制系统出现故障时设备仍能持续正常运行,使设备工作更加稳定可靠。

附图说明

[0009]

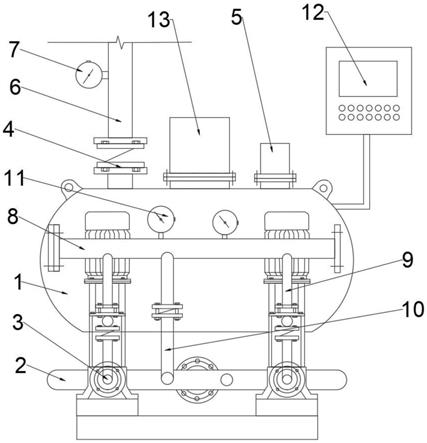

图1是本发明一种双系统无负压供水设备的结构示意图。

[0010]

图2是本发明一种双系统无负压供水设备的工作流程图。

[0011]

如图所示:1、稳流罐,2、稳流罐出水管,3、水泵,4、进水口,5、真空抑制器,6、进水管,7、进水压力采集表,8、主出水管,9、分出水管,10、直通管,11、出水压力采集表,12、控制柜,13、高压腔,14、plc装置,15、vfd装置。

具体实施方式

[0012]

下面结合附图对本发明一种双系统无负压供水设备做进一步的详细说明。

[0013]

结合附图1-2,一种双系统无负压供水设备,包括稳流罐1、与稳流罐1底部连接的稳流罐出水管2、与稳流罐出水管2连接的水泵3、与水泵3连接的水泵出水总管,所述稳流罐1上方设有进水口4、真空抑制器5;所述进水口4连接有进水管6,所述进水管6上设有进水压力采集表7;所述水泵出水总管包括主出水管8,设于主出水管8与水泵3之间的分出水管9、直通管10,所述分出水管9一端与水泵3出水口连接,所述分出水管9另一端与主出水管8连接,所述直通管10一端与稳流罐出水管2连接,所述直通管10另一端与主出水管8连接,所述主出水管8上设有出水压力采集表11;所述无负压供水设备包括控制柜12,所述进水压力采集表7、出水压力采集表11、水泵3均与控制柜12电连接;所述控制柜12内置有plc装置14、vfd装置15。

[0014]

所述分出水管9从靠近水泵3端向另一端依次设有止回阀、软接头、蝶阀,所述直通管10上设有止回阀。

[0015]

所述稳流罐1上设有高压腔13,所述高压腔13内预充无害惰性气体。

[0016]

所述稳流罐1上设有无水保护装置。

[0017]

本发明在具体实施时,市政水经进水管6进入稳流罐1,当市政水压力与设定供水压力相同,市政水从直通管10到达主出水管8,为用户进行供水,当用户用水量增加导致进水管6压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐1中形成负压,真空抑制器5的进气阀门打开,负压被消除,同时控制柜12根据得到的反馈启动水泵3,进行叠压供水,当稳流罐1内的压力过低时,高压腔13内惰性气体介入消除负压,初始采用plc装置14内置pid调节出水压力,使水压恒定在需要的压力运行,当plc装置14内置pid故障时,自动切换至vfd装置15内置pid模式,调节出水压力,使水压恒定在需要的压力运行。

[0018]

本发明采用双系统控制,保证了单个控制系统出现故障时设备仍能持续正常运行,使设备工作更加稳定可靠。

[0019]

以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1