一种测量钻孔灌注桩超灌长度的工具的制作方法

1.本实用新型涉及钻孔灌注桩超灌长度测量技术领域,具体涉及一种测量钻孔灌注桩超灌长度的工具。

背景技术:

2.灌注的时候,是用混凝土挤出护壁泥浆,混凝土在下,泥浆在上,且在快达到设计灌注标高时,由于随着拔管,压力减小,使得面上的一层混凝土和泥浆混合,所以要超灌注混凝土。规范规定,超灌高度为50cm。受桩基施工时地面标高限制。为防止桩基施工时扰动下面土层,会预留出一部分高度,待桩基施工完成后,下挖至设计标高。这样也需要超灌至现状标高。

3.钻孔灌注桩通常设计会给定一个超灌长度,施工企业在钻孔灌注桩浇筑混凝土的过程中,为保证桩身质量及经济性,通常在灌注混凝土至一定方量的时候工人会不停的去测量桩身混凝土面标高。

技术实现要素:

4.本实用新型主要解决现有技术中存在安全稳定性差、测量准确性低和操作不便捷的不足,提供了一种测量钻孔灌注桩超灌长度的工具,其具有结构简单、安全稳定性好、测量准确性高和操作便捷的特点。解决了测量人员无法直观地进行观测的问题。提高桩身混凝土面标高尺寸的一致性,避免观测不及时引起混凝土灌注过量的现象。

5.本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

6.一种测量钻孔灌注桩超灌长度的工具,包括桩钢筋笼,所述的桩钢筋笼上端设有地面标高,所述的桩钢筋笼内设有混凝土导管,所述的桩钢筋笼内填充有混凝土,所述的混凝土上端设有与混凝土导管相活动式套接的超灌长度测量组件,所述的桩钢筋笼上部设有泥浆,所述的泥浆面标高与混凝土面标高之差为超灌长度测量组件的长度尺寸。

7.作为优选,所述的超灌长度测量组件包括与混凝土导管相套接的浮盘,所述的浮盘上方设有与混凝土导管相套接的钢筋环,所述的钢筋环与浮盘间设有若干呈等间距环形分布的标高测量钢筋。

8.作为优选,所述的浮盘包括陶瓷环,所述的陶瓷环内设有与陶瓷环呈一体化烧结嵌套的环形钢板。

9.作为优选,所述的环形钢板厚度为1mm,所述的陶瓷环横截面呈“凹”字形状。

10.作为优选,所述的标高测量钢筋两端分别与钢筋环、浮盘呈一体化焊接结构。

11.本实用新型能够达到如下效果:

12.本实用新型提供了一种测量钻孔灌注桩超灌长度的工具,与现有技术相比较,具有结构简单、安全稳定性好、测量准确性高和操作便捷的特点。解决了测量人员无法直观地进行观测的问题。提高桩身混凝土面标高尺寸的一致性,避免观测不及时引起混凝土灌注过量的现象。

附图说明

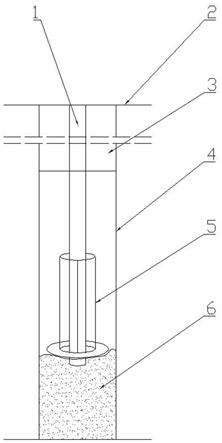

13.图1是本实用新型的结构示意图。

14.图2是本实用新型中的超灌长度测量组件的结构示意图。

15.图3是本实用新型中的浮盘的结构剖视图。

16.图中:混凝土导管1,地面标高2,泥浆3,桩钢筋笼4,超灌长度测量组件5,混凝土6,钢筋环7,标高测量钢筋8,浮盘9,环形钢板10,陶瓷环11。

具体实施方式

17.下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

18.实施例:如图1、图2和图3所示,一种测量钻孔灌注桩超灌长度的工具,包括桩钢筋笼4,桩钢筋笼4上端设有地面标高2,桩钢筋笼4内设有混凝土导管1,桩钢筋笼4内填充有混凝土6,混凝土6上端设有与混凝土导管1相活动式套接的超灌长度测量组件5,超灌长度测量组件5包括与混凝土导管1相套接的浮盘9,浮盘9包括陶瓷环11,陶瓷环11横截面呈“凹”字形状。陶瓷环11内设有与陶瓷环11呈一体化烧结嵌套的环形钢板10,环形钢板10厚度为1mm。浮盘9上方设有与混凝土导管1相套接的钢筋环7,钢筋环7与浮盘9间设有4根呈等间距环形分布的标高测量钢筋8。标高测量钢筋8两端分别与钢筋环7、浮盘9呈一体化焊接结构。桩钢筋笼4上部设有泥浆3,泥浆3面标高与混凝土6面标高之差为超灌长度测量组件5的长度尺寸。

19.利用混凝土6的反推作用, 将超灌长度测量组件5向上顶起,测量人员能直观地进行观测。超灌长度测量组件5在浇灌混凝土后期放置,待超灌长度测量组件5上部的钢筋环7露出地面标高2时,便可以停止灌注混凝土。

20.综上所述,该测量钻孔灌注桩超灌长度的工具,具有结构简单、安全稳定性好、测量准确性高和操作便捷的特点。解决了测量人员无法直观地进行观测的问题。提高桩身混凝土面标高尺寸的一致性,避免观测不及时引起混凝土灌注过量的现象。

21.对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范实施例的细节,而且在不背离实用新型的基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

22.总之,以上所述仅为本实用新型的具体实施例,但本实用新型的结构特征并不局限于此,任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内,所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1