一种桩帽模的制作方法

1.本实用新型实施例涉及公路工程软土地基施工技术领域,特别是涉及一种桩帽模。

背景技术:

2.公路工程软土地基处理经常用到碎石桩、水泥粉煤灰碎石桩(cfg桩)、预制管桩灯地基处理方式,为使单桩受力变成复合地基共同承受上部载荷,通常需要在单桩的桩顶设置钢筋混凝土桩帽模。

3.本实用新型发明人在实现本实用新型的过程中发现,目前的桩帽模普遍使用木质桩帽模,其装配方式主要靠前模板、右模板、后模板和左模板之间的相互嵌合实现,存在拆卸不方便和无法反复利用的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型实施例主要解决的技术问题是提供一种桩帽模,能够解决桩帽模拆卸不方便的问题。

5.为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种桩帽模,包括:第一模板,其一端设置有第一卡孔;

6.第二模板,其一端设置有第二卡孔,所述第二模板的一端和所述第一模板的一端贴合,所述第一卡孔与所述第二卡孔对齐,所述第二模板的另一端与所述第一模板的另一端可拆卸连接,所述第一模板与所述第二模板围合有模架空间;

7.第一扣件,包括第一转动杆、第一连杆和第一扣片,所述第一连杆的一端与所述第一转动杆固定,所述第一连杆的另一端与所述第一扣片固定,所述第一扣片设置有第一固定槽,所述第一转动杆用于插接于所述第一卡孔和所述第二卡孔,并且所述第一转动杆可相对于所述第一卡孔和所述第二卡孔转动,当所述第一扣片转动至预设扣合位置时,所述第一模板的一端和所述第二模板的一端插接于所述第一固定槽,所述第一模板的一端和所述第二模板的一端固定。

8.可选的,所述第一模板包括第一板体和自第一板体的一端延伸得到的第一贴合板,所述第一卡孔设置于所述第一贴合板上,所述第一贴合板与所述第二模板的一端贴合,所述第一板体的另一端与所述第二模板的另一端可拆卸固定。

9.可选的,所述第一板体包括第一子板和第二子板,所述第一子板的一端与所述第二子板的一端可拆卸固定,所述第一子板的另一端与所述第二模板的另一端可拆卸固定,所述第一贴合板是自所述第二子板的另一端延伸得到的。

10.可选的,所述第一子板和所述第二子板之间的夹角为直角,所述第一贴合板和所述第二子板之间的夹角为直角。

11.可选的,所述第一子板和所述第二子板朝远离所述模架空间方向延伸有第一肋板。

12.可选的,所述第一模板的另一端设置有第三卡孔,所述第二模板的另一端设置有第四卡孔,所述第一模板的另一端和所述第二模板的另一端贴合,所述第三卡孔和所述第四卡孔对齐;

13.桩帽模还包括第二扣件,所述第二扣件包括第二转动杆、第二连杆和第二扣片,所述第二连杆的一端与所述第二转动杆固定,所述第二连杆的另一端与所述第二扣片固定,所述第二扣片设置有第二固定槽,所述第二转动杆用于插接于所述第三卡孔和所述第四卡孔,并且所述第二转动杆可相对于所述第三卡孔和所述第四卡孔转动,当所述第二扣片转动至预设扣合位置时,所述第一模板的另一端和所述第二模板的另一端插接于所述第二固定槽,所述第一模板的另一端和所述第二模板的另一端固定。

14.可选的,所述第二模板包括第二板体和自第二板体的一端延伸得到的第二贴合板,所述第四卡孔设置于所述第二贴合板上,所述第二贴合板与所述第一模板的另一端贴合,所述第二卡孔设置于所述第二板体。

15.可选的,所述第二板体包括第三子板和第四子板,所述第三子板的一端与所述第四子板的一端可拆卸固定,所述第二贴合板是自所述第四子板的另一端延伸得到的,所述第二卡孔设置于所述第三子板。

16.可选的,所述第三子板和所述第四子板之间的夹角为直角,所述第二贴合板和所述第四子板之间的夹角为直角。

17.可选的,所述第三子板和所述第四子板朝远离所述模架空间方向延伸有第二肋板。

18.在本实用新型实施例中,通过转动设置于所述第一模板和所述第二模板连接处的所述第一扣件,并且所述第一扣件可通过所述第一固定槽在所述第一扣件转动至预设位置时将所述第一模板和所述第二模板卡合固定从而实现所述桩帽模的快速拆装和重复使用的目的。

附图说明

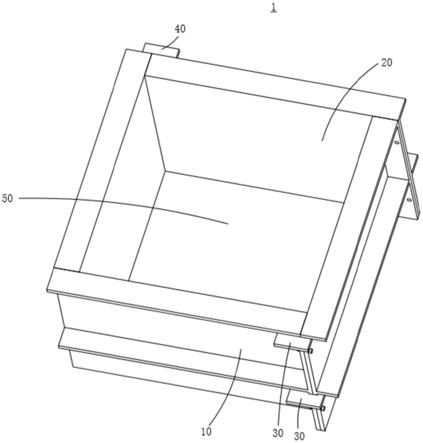

19.图1是本实用新型实施例桩帽模的整体示意图;

20.图2是图1所示桩帽模的爆炸示意图;

21.图3是图2所示桩帽模更进一步的爆炸示意图;

22.图4是图1所示桩帽模另一视角的爆炸示意图;

23.图5是图2所示桩帽模另一视角更进一步的爆炸示意图。

具体实施方式

24.为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施例,对本实用新型进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

25.除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本实用新型的说明书中所使用的术

语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本实用新型。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

26.请参阅图1,桩帽模1包括第一模板10、第二模板20、第一扣件30和第二扣件40。所述第一模板10的一端和所述第二模板20的一端贴合,所述第一模板10的另一端和所述第二模板20的另一端可拆卸连接,并且所述第一模板10和所述第二模板20合围形成模架空间50。所述第一扣件30和所述第二扣件40分别错位转动设置于所述第一模板10和所述第二模板20的贴合处,所述第一扣件30用于扣合所述第一模板10和所述第二模板20的贴合处。

27.请参阅图2,所述第一模板10设置有第一卡孔101和第三卡孔102,所述第一卡孔11设置于所述第一模板10的一端,所述第三卡孔102设置于所述第一模板10的另一端。

28.具体的,所述第一模板10包括第一板体11和第一贴合板12,所述第一贴合板12自所述第一板体11的一端延伸得到,所述第一卡孔11设置于所述第一贴合板12的一端上,所述第一贴合板12与所述第二模板20的一端贴合,所述第一板体11的另一端设置有第三卡孔102。所述第一卡孔11用于供所述第一扣件30在其中转动,所述第三卡孔102用于供所述第二扣件40在其中转动。所述第一贴合板12用于配合所述第一扣件30将所述第一贴合板12与所述第二模板20扣紧固定。

29.进一步的,请参阅图3,所述第一板体11包括第一子板111和第二子板112,所述第一子板111的一端与所述第二子板112的一端可拆卸固定,所述第一子板111的另一端与所述第二模板20的另一端可拆卸固定,所述第一贴合板12是自所述第二子板112的另一端延伸得到的,所述第三卡孔102开设于所述第一子板111的另一端。所述第一子板111和所述第二子板112之间的夹角为直角,所述第一贴合板12和所述第二子板112之间的夹角也为直角。所述第一子板111和所述第二子板112朝远离所述模架空间50方向延伸有第一肋板113,所述第一肋板113用于加强所述第一子板111和所述第二子板112的强度并且可以在所述第一子板111和所述第二子板112拆卸时提供良好的着力接触面。所述第一子板111和所述第二子板112的腰部还设置有背离所述模架空间50的第三肋板114,所述第三肋板114与所述第一肋板113平行,所述第三肋板114用于加强所述第一子板111和所述第二子板112腰部的强度,所述第一肋板113和所述第三肋板114共同加强了所述第一子板111和所述第二子板112的整体强度,使所述第一子板111和所述第二子板112可以在多次重复使用的过程中不容易发生变形。

30.对于上述第二模板20,请参阅图4,所述第二模板20设置有第二卡孔201和第四卡孔202,所述第二卡孔201设置于所述第二模板20的一端,所述第四卡孔202设置于所述第二模板20的另一端。所述第二模板20的一端和所述第一模板10的一端贴合,所述第二模板20的另一端与所述第一模板10的另一端可拆卸连接。

31.具体的,所述第二模板20包括第二板体21和第二贴合板22,所述第二贴合板22自所述第二板体21的一端延伸得到,所述第四卡孔202设置于所述第二贴合板22上,所述第二贴合板22与所述第一模板10的一端贴合,所述第二板体21的另一端与所述第一模板10的另一端可拆卸固定。所述第二贴合板22用于配合所述第二扣件40将所述第二贴合板22与所述第一模板10的所述第一板体11扣紧固定。

32.进一步的,请参阅图5,所述第二板体21包括第三子板211和第四子板212,所述第三子板211的一端与所述第四子板212的一端可拆卸固定,所述第三子板211的另一端与所

述第一模板10的另一端可拆卸固定,所述第二贴合板22是自所述第四子板212的另一端延伸得到的,所述第二卡孔201设置于所述第三子板211的另一端。所述第三子板211和所述第四子板212之间的夹角为直角,所述第二贴合板22和所述第四子板212之间的夹角也为直角。所述第三子板211和所述第四子板212朝远离所述模架空间50方向延伸有第二肋板213,所述第二肋板213用于加强所述第三子板211和所述第四子板212的强度并且可以在所述第三子板211和所述第四子板212拆卸时提供良好的着力接触面。所述第三子板211和所述第四子板212的腰部还设置有背离所述模架空间50的第四肋板214,所述第四肋板214与所述第二肋板213平行,所述第四肋板214用于加强所述第三子板211和所述第四子板212腰部的强度,所述第二肋板213和所述第四肋板214共同加强了所述第三子板211和所述第四子板212的整体强度,使所述第三子板211和所述第四子板212可以在多次重复使用的过程中不容易发生变形。

33.在一些实时例中,所述第一肋板113、第二肋板213、第三肋板114和第四肋板214的厚度为5厘米。

34.当所述第二模板20的第二卡孔201与所述第一模板10的第一卡孔11对齐并且所述第二模板20的第四卡孔202和所述第一模板10的第三卡孔102对齐时,所述第一模板10和所述第二模板20围合成上下为敞口的矩形模架空间50。所述第一扣件30可在所述第一卡孔11和所述第二卡孔201中转动,所述第二扣件40可在所述第三卡孔102和第四卡孔202中转动。当所述第一扣件30转动至预设位置时,所述第一扣件30扣紧固定所述第一模板10和所述第二模板20位于所述第一贴合板12的一端。当所述第二扣件40转动至预设位置时,所述第二扣件40扣紧固定所述第一模板10和所述第二模板20位于所述第二贴合板22的一端。

35.在一些实施例中,所述第一子板111与所述第二子板112连接的一端延伸有第三贴合板1111,所述第三子板211与所述第四子板212连接的一端延伸有第四贴合板2111,所述第三贴合板1111设置有第一连接孔1112,所述第四贴合板2111设置有第二连接孔2112。所述第二子板112与所述第一子板111连接的一端设置有第三连接孔1121,所述第四子板212与所述第三子板211连接的一端设置有第四连接孔2121。当所述第三贴合板1111与所述第二子板112贴合并且所述第一连接孔1112与所述第三连接孔1121对应时,通过螺栓经由所述第一连接孔1112和第三连接孔1121将所述第一子板111和所述第二子板112固定。当所述第四贴合板2111与所述第四子板212贴合并且所述第二连接孔2112与所述第四连接孔2121对应时,通过螺栓经由所述第三连接孔1121和所述第四连接孔2121将所述第三子板211和所述第四子板212固定。

36.值得所说明的是,所述第三连接孔1121与所述第四连接孔2121的数量可以为两组,用户可根据实际需要通过螺栓经由所述第一连接孔1112穿过其中一组第三连接孔1121的其中一组来改变所述第一子板111与所述第二子板112的连接固定位置,或将螺栓经由所述第二连接孔2112经由所述第四连接孔2121中的其中一组来改变所述第三子板211与第四子板212的连接固定位置。由此实现改变所述第一模板10和所述第二模板20围合形成的模架空间50的形状与面积。

37.请继续参阅图4,所述第一扣件30包括第一转动杆31、第一连杆32和第一扣片33,所述第一连杆32的一端与所述第一转动杆31固定,所述第一连杆32的另一端与所述第一扣片33固定。所述第一扣片33设置有第一固定槽331,所述第一固定槽331用于卡合插接于所

述第一固定槽331内的第一贴合板12和第二板体21。所述第一转动杆31可插放于所述第一卡孔11和所述第二卡孔201中,当将所述第一扣件30的第一转动杆31插入所述第一卡孔11和所述第二卡孔201中并将所述第一扣件30转动至预设位置时,所述第一扣片33的第一固定槽331将卡合所述第一贴合板12和所述第二板体21,达到卡紧固定所述第一模板10和第二模板20相接触一端的效果。

38.在一些实施例中,所述第一扣件30的数量为两个。

39.所述第二扣件40包括第二转动杆41、第二连杆42和第二扣片43,所述第二连杆42的一端与所述第二转动杆41固定,所述第二连杆42的另一端与所述第二扣片43固定。所述第二扣片43设置有第二固定槽431,所述第二固定槽431用于卡合插接于所述第二固定槽431内的第二贴合板22和第一板体11。所述第二转动杆41可插放于所述第三卡孔102和所述第四卡孔202中,当将所述第二扣件40的第二转动杆41插入所述第三卡孔102和所述第四卡孔202中并将所述第二扣件40转动至预设位置时,所述第二扣片43的第二固定槽431将卡合所述第二贴合板22和所述第一板体11,达到卡紧固定所述第二模板20和第一模板10相接触一端的效果。

40.在一些实施例中,所述第二扣件40的数量为两个。

41.在一些实施例中,所述桩帽模1由钢制备而成。

42.本实用新型实施例中,通过转动第一扣件使第一固定槽卡合固定第一贴合板和第二板体,转动第二扣件使第二固定槽卡合固定第二贴合板和第一板体来达到固定第一模板和第二模板的效果,并且将第一模板分为可拆卸的第一子板和第二字版,第二模板分为可拆卸的第三子板和第四子板,从而最终实现桩帽模可快速拆装并且利于多次使用的目的。

43.需要说明的是,本实用新型的说明书及其附图中给出了本实用新型的较佳的实施例,但是,本实用新型可以通过许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例,这些实施例不作为对本实用新型内容的额外限制,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。并且,上述各技术特征继续相互组合,形成未在上面列举的各种实施例,均视为本实用新型说明书记载的范围;进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1