一种陡坡坡面加固绿化系统的制作方法

1.本实用新型属于陡坡绿化技术领域,具体涉及一种陡坡坡面加固绿化系统。

背景技术:

2.我国地域辽阔,山地众多,存在各式各样的坡地;而且,在公路、铁路等基础工程的建设过程中,也可能存在大量边坡结构的开挖。另外,在进行某些园区的设计、建设过程中,也可能根据设计的需要有意识地将某些边坡保留,并在边坡上进行特色绿化设计。

3.对于植被覆盖较多的边坡而言,其坡面水土的保持能力可能可以满足边坡的安全要求。但是,对于人工开挖、人工设计、植被覆盖较少、坡面较陡的边坡而言,其坡面极易发生水土流失现象,尤其是在降雨比较丰富的地区,在雨水的常年冲刷下,边坡坡面上的水土极易被冲走,甚至造成崩塌、滑坡、泥石流等重大安全隐患,给人们的生命、财产安全带来巨大的损失。

4.同时,随着城市绿化工程的逐步推进,越来越多的边坡绿化工程开始被设计、建设。在边坡绿化工程的设计施工过程中,边坡结构的加固和边坡植被的养护是需要重点考虑的两个问题,特别是针对坡度较陡的边坡。

5.在现有技术中,针对边坡结构的加固往往是采用锚杆加固的方式,这种方式虽然能一定程度上实现边坡结构的加固,但是加固体系设置后的坡面景观往往较差,很难保证边坡景观的美观度。同时,现有技术中针对边坡绿化植物的日常养护往往是通过人工喷洒水、肥的方式进行,不仅工作量大,而且也会因为水分在坡面的喷洒、流动造成坡面泥土的流失,导致坡体往往需要频繁养护,使得边坡的维护成本增加。

技术实现要素:

6.针对现有技术的以上缺陷或改进需求中的一种或者多种,本实用新型提供了一种陡坡坡面加固绿化系统,能有效实现陡坡坡面的加固并实现坡面植被的自养护,保证陡坡绿化系统设置的稳定性,减少陡坡绿化系统养护的工序和人力成本。

7.为实现上述目的,本实用新型提供一种陡坡坡面加固绿化系统,其包括加固桩、坡面围护结构、主输送管和次输送管;其中,

8.所述加固桩为间隔设置的多个,各所述加固桩的一端伸入坡面土层中,另一端连接所述坡面围护结构,并与之形成统一受力结构;

9.所述坡面围护结构呈网格状,其一侧与各所述加固桩的端部分别连接,另一侧不突出于坡面土层的表面;且所述坡面围护结构包括多个依次连接的围边,各所述围边的两端分别连接相邻两加固桩的端部;且

10.各所述围边内分别设置有次输送管,相互连接的两围边内的次输送管分别连通,使得所述坡面围护结构内的次输送管形成网格状输液管道;相应地,所述围边的至少一侧上开设有至少一个连通所述次输送管的供液通道,以用于将所述次输送管内的液体输送到坡面土层内;

11.所述主输送管为设置在所述坡面围护结构一侧的至少一个,且所述主输送管上开设有至少一个贯穿管内外的连接孔,所述连接孔与所述次输送管连通,以使得坡面植被所需水液可通过所述主输送管输送到所述次输送管中。

12.作为本实用新型的进一步改进,所述供液通道包括开设在所述次输送管上的供液通孔和对应所述供液通孔开设于所述围边上的供液缺口,且所述供液缺口中设置有透水块。

13.作为本实用新型的进一步改进,所述透水块为透水海绵。

14.作为本实用新型的进一步改进,所述围边的两侧分别开设有至少一个供液通道,且所述围边两侧的供液通道错位设置。

15.作为本实用新型的进一步改进,所述加固桩与竖直方向的夹角小于陡坡的坡度角。

16.作为本实用新型的进一步改进,所述加固桩自垂直于坡面的方向向上偏转3

°

~15

°

。

17.作为本实用新型的进一步改进,还包括设置在陡坡坡脚的集水沟;

18.所述集水沟包括在竖向上由上至下依次设置的卵石层、过滤层、透水板和底沟,使得流至坡脚的水液可依次经由所述卵石层和所述过滤层过滤后穿过所述透水板后进入所述底沟中。

19.上述改进技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

20.总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有的有益效果包括:

21.(1)本实用新型的陡坡坡面加固绿化系统,其通过设置由加固桩和坡面围护结构组成的陡坡加固体系,能有效实现陡坡坡体的加固,避免坡体土层的流失或者解体,保证陡坡绿化系统设置的稳定性;同时,利用坡面围护结构中自养护管道网络的设置,使得坡面植被所需水分、肥料可以通过主输送管流入自养护管道网络中的各次输送管中,并经由次输送管上的供液通道渗入土层中,完成水分和养分的自动供给,不仅简化了坡面绿植的养护过程,还有效避免了陡坡面层洒水时对坡面土层的冲刷,进一步减少了坡体土层的流失,确保了陡坡绿化系统的设置稳定性;

22.(2)本实用新型的陡坡坡面加固绿化系统,其通过将围边两侧的供液通道设置为交替设置,使得围边上不会出现受力薄弱区域,避免了围边的变形或者断裂,保证了围边设置的稳定性;同时,通过在供液通道上设置透水块,使得管内的水液可以均匀渗入土层中,进而有效避免管内水液流出时对土层的冲刷,也能避免土层中泥土进入次输送管中,确保输送管道设置的可靠性;

23.(3)本实用新型的陡坡坡面加固绿化系统,其通过在坡脚设置由卵石层、过滤层、透水板、底沟组成的集水沟,在保证集水沟设置稳定性的同时,有效实现了坡脚汇集水的多层过滤;在通过集水井的对应设置,使得底沟中收集的自然水可以得到有效汇集,为后续水资源的循环利用提供了便利和保障,提升了陡坡绿化系统设置的环保性;

24.(4)本实用新型的陡坡坡面加固绿化系统,其通过优选设置加固桩轴线与坡面的夹角,使得因坡面围护结构设置后所施加在加固桩上的力可以得到很好的分解,避免加固桩受到向坡面外拔出的分力,进一步保证坡面加固绿化系统设置的稳定性和可靠性;

可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

41.实施例:

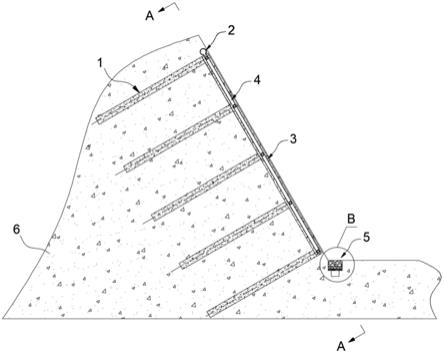

42.请参阅图1~5,本实用新型优选实施例中的陡坡坡面加固绿化系统包括设置在坡面上的加固养护体系和设置在坡脚的集水沟。其中,通过加固养护体系实现陡坡坡面土层的加固,防止坡面水土的流失和坡体结构的解体;同时,利用加固养护体系中自养护管道网络的设置,可实现坡面植被的自动水分、养分供给,实现坡面绿化植被的自养护。

43.具体地,优选实施例中的加固养护体系包括多个加固桩1和设置在各加固桩1端部的坡面围护结构3。其中,加固桩1的一端自坡面延伸至坡面土层6内,另一端与坡面围护结构3连接,并与之形成统一受力的整体结构。

44.实际设置时,加固桩1优选为钻孔灌注桩,且其轴线优选与坡面垂直。不过,考虑到坡面围护结构3设置后可能会因其自重在坡面上发生滑移,因此,在实际设置加固桩1时,可优选将加固桩1的轴线方向设置为自坡面垂直方向向上偏移一定角度的形式,即加固桩1与竖直方向的夹角小于陡坡的坡度角。优选地,加固桩1自垂直于坡面方向向上偏转的角度为3~15

°

,进一步优选为5~10

°

。通过上述加固桩1的偏移设置,可以有效分担坡面围护结构3设置后的自重,确保加固桩1整体受力的稳定性。

45.进一步地,如图1中所示,优选实施例中的各加固桩1优选平行设置,且加固桩1的端部和设置在该加固桩1端部的坡面围护结构3均不突出于坡面土层6的表面,即当加固养护体系形成以后,整个加固养护体系埋设于坡面土层6的表面以下,如此,为陡坡绿化工程的设计、实施提供了保证,保证了陡坡绿化系统的美观度。同时,多个加固桩1在坡面上呈阵列布置,如图2、4中所示。

46.进一步具体地,优选实施例中的加固桩1为钻孔灌注桩,通过在坡面上钻孔后再在钻孔中设置钢筋网并灌注水泥混凝土;待其固化成型后,再在其端部设置坡面围护结构3,使其与各钻孔灌注桩形成整体受力结构。同时,优选实施例中的加固桩1伸入坡面土层6中的深度优选为2~8m,实际设置时,钻孔灌注桩的设置长度可以根据陡坡的坡度和陡坡的高度来进行优选。此外,优选实施例中的坡面围护结构3在完成设置后,其所在的平面优选与陡坡的表面平行,并优选处于表面以下5~15cm,例如,在一个优选实施例中,坡面围护结构3的表面处于陡坡表面以下10cm,也即是在加固养护体系设置完成后,在坡面围护结构3的表面覆土10cm,恢复陡坡坡面的原始面貌。

47.进一步地,优选实施例中的坡面围护结构3成型后呈网格状形式,如图2中所示,各网格节点分别对应一个加固桩1,进而坡面围护结构3可看作由若干围边依次连接而成,即第一围边301和第二围边302。在图2中所示的网状形式中,第一围边301与第二围边302垂直设置,形成的网状结构包括多个方形单元。而在如图4中所示的另一个实施例中,相邻两围边之间的夹角并非为90

°

,例如图示中所示的60

°

,使得网状结构中形成多个三角形单元。通过图4中所示网状形式的设置,使得当加固桩1收到沿坡面向下的作用力时,该作用力会被分解为呈60

°

夹角的两个分力,并传递到下方的两个加固桩1上,使得整个网状结构的受力稳定性更高。当然,除了上述两种网状形式之外,坡面围护结构3也可以根据实际需要优选

为别的形式,这可以通过加固桩1在坡面上布置形式的改变来实现。

48.同时,优选实施例中的坡面围护结构3中设置有自养护管道网络,以为网状结构各单元空间内种植的植被供水、供肥。实际设置时,自养护管道网络在围边结构现浇成型前拼接预设于绑扎的钢筋网结构中,之后与钢筋网结构浇筑为整体。具体而言,对于如图2中所示的网状形式而言,其自养护管道网络优选由多个竖向设置的第一管道401和多个水平设置的第二管道402依次拼接而成,形成有如图2中所示的网格状次输送管4,使得每一个网格单元中都对应有两段第一管道401和两段第二管道402。

49.进一步地,在各围边上分别开设有供液通道,用于将管内液体供给到坡面土层中。在优选实施例中,供液通道包括开设在管道上的供液通孔403和开设在该供液通孔403对正位置围边上的供液缺口,以及设置在该缺口中的透水块404。在优选实施例中,透水块404为嵌设在围边外周壁面上的透水海绵,用于将管内液体均匀渗入土层中,避免管内液体通过供液通孔403冲入土层中,确保与供液通孔403对应位置处的土层不会被冲散,更不会反流入管道中。进一步优选地,同一围边上的供液通孔403在该围边的两侧错位布置,以避免围边受力薄弱区域的出现;同时,两相对围边相互对正一侧上的供液通孔403呈错位布置,以此保证网格单元中各位置土层供液的均匀性,如图3中两第一围边301或者两第二围边302上的供液通孔403开设形式所示。

50.如图1、图2中所示,优选实施例中对应坡面围护结构3中的次输送管4还设置有主输送管2,其优选设置在陡坡的坡顶,并优选水平设置。同时,为了保证设置后的稳定性和美观性,主输送管2优选埋设在坡面土层6内。其次,在主输送管2上间隔设置有多个连接孔,并使得各连接孔分别通过连接头连通次输送管4。在优选实施例中,各连接孔连接在坡面围护结构3顶部的第一管道401与第二管道402连接处,如图2、4中所示。进一步优选地,连接头与对应的次输送管4并非以同轴的方式连接,使得进入次输送管4中的液体以一定倾角冲入,从而使得第一管道401和第二管道402中均可以冲入液体,确保液体输送的均匀性。当然,即便是先充满各第一管道401,再充满各第二管道402,也不影响次输送管4的正常工作。另外,显而易见地是,优选实施例中的主输送管2也可以根据实际设置需要设置在坡面围护结构3的一侧或者底部,且主输送管2可以设置一根,也可以设置有多根,这都可以根据实际需要优选设置。

51.通过坡面围护结构3内次输送管4和坡面围护结构3外侧主输送管2的对应设置,使得坡面土层6上植被的水肥供给可以通过隐藏渗透的方式完成,避免坡面表层土壤因表层洒水而导致的水土流失,实现陡坡绿化系统的自动养护,提升坡面绿化系统的美观性,降低坡面植被养护的成本。

52.在实际设置时,可以针对主输送管2设置供水管道,并可将植被所需要的肥料养分溶解到供水管道中的水中,并经由主输送管2和次输送管4输送到对应土层中。优选地,在陡坡的坡脚设置有集水沟5,并对应集水沟5设置有集水井,使得供水管道背离主输送管2的一端连接在集水井中;相应地,在供水管道上设置有增压泵和电磁阀,使得集水井中收集的水分可以被泵至主输送管2中,再由其输送到次输送管4中,并可根据需要保持电磁阀的打开或者关闭,而且,根据坡面土层供水的速率需求,可以利用增压泵改变次输送管中水液的压力,从而在完成水资源循环使用的同时,改变坡面土层中的供水效率。

53.进一步地,优选实施例中的集水沟5如图5中所示,其优选设置在陡坡的坡脚,并优

选包括在竖向上由上至下依次设置的卵石层501、过滤层502、透水板503和底沟504。卵石层501由堆叠一定厚度的卵石构成,各卵石之间的缝隙构成透水过滤的通道,且其顶面优选与地面平齐。过滤层502设置在卵石层501的底部,用于对经过卵石层501粗过滤的收集水进行二次过滤,在优选实施例中,过滤层502可以为碎石层或者其他多孔材料制成。相应地,在过滤层502下方设置有透水板503,用于支撑卵石层501和过滤层502,其优选为一定厚度的预制混凝土板沿集水沟5延伸方向依次铺设而成,且透水板503优选设置有多个贯穿两端面的通孔,用于过滤水的通过。最后,在透水板503的底部设置有底沟504,且底沟504自陡坡坡脚延伸至集水井;优选地,底沟504底面的海拔高度由背离集水井一侧向靠近集水井一侧逐渐降低,以此保证底沟内的集水可以快速流到集水井中。

54.对于优选实施例中的陡坡坡面加固绿化系统而言,其施工方法优选包括如下步骤:

55.s101:确定坡面待加固区域的范围,并在待加固区域的坡面土层表面开挖一定深度,形成一定深度的表面基坑;表面基坑的深度优选为0.3m~1.5m。

56.s102:在表面基坑的底面上确定加固桩1的设置位置,并在确定的位置处依次钻孔、灌注加固桩1,并使得各加固桩1的端部优选略伸出于表面基坑的底面,以便于后续坡面围护结构3的设置;同时,各加固桩1的端部优选设置有突出于桩体端面的预埋钢筋,以便于后续坡面围护结构3钢筋网的绑扎。

57.s103:在成型后的加固桩1的端部绑扎钢筋网,形成坡面围护结构3的浇筑框架;同时,在浇筑框架内按照各围边的走向分别预设有依次连接的次输送管4,并在次输送管4的一侧或者两侧对应开设供液通孔403,并在供液通孔403一侧设置弧面模具块,用于在围边浇筑时堵住供液通孔403,并在围边上形成容纳透水块404的缺口,即模具块的一侧封闭抵接供液通孔403,另一侧伸出钢筋网的边缘。在优选实施例中,弧面模具块为泡沫块,其可在围边浇筑成型后,从围边中抠出,为供液通孔403与外界的连通以及透水块404的设置提供保证。待次输送管4完成敷设,且各供液通孔403处均设置有弧面模具块后,进行坡面围护结构3的浇筑,形成网格状并与各加固桩1形成统一受力结构的坡面围护结构3。

58.s104:对应坡面围护结构3设置主输送管2,并将主输送管2与坡面围护结构3中的次输送管4通过若干连接头连接,形成水肥供给的管道通路。

59.s105:在成型后的加固养护体系表面回填覆土,恢复陡坡的坡面;回填覆土时可以采用s101中开挖时的得到的泥土,此时,坡面围护结构3的表面低于坡面5~30cm。

60.s106:在陡坡的坡脚对应设置集水沟5。先在坡脚位置开挖一定深度的沟道,沟道的竖向截面为“t形”结构,即形成有底沟504并在底沟504上方形成有限位台;之后,在限位台上沿底沟504延伸方向依次设置透水板503,并在透水板503的顶部设置一定厚度的过滤层502;最后,在过滤层502的上方铺设不突出于地面(通常略低于地面)的卵石层501,从而完成集水沟5的设置;

61.s107:在加固完成的坡面上种植对应的植被,完成坡面绿化系统的设置。

62.本实用新型中的陡坡坡面加固绿化系统,其结构简单,设置简便,设置后的坡体稳定性高,能有效防止坡体土层的流失、解体,保证坡面绿化系统设置的可靠性和安全性;同时,通过系统中水肥供给管道体系的对应设置,使得坡面绿化系统的供水、供肥可以通过管道渗透的方式进行,不仅能保证水肥供给的均匀性,还能避免养护过程中表面土层的水液

冲刷,进一步提升坡面土层的水土保持能力,简化绿化系统的养护工序,降低养护成本;此外,通过坡脚集水沟的对应设置,能快速收集坡面流下的水体,并完成水体的多层过滤,为后续水体的循环使用提供了保障,提升了陡坡绿化系统设置的环保性,具有较好的应用前景和推广价值。

63.本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1