植入式管桩后注浆工艺的制作方法

1.本发明涉及一种植入式管桩后注浆工艺,属于工程建筑领域。

背景技术:

2.植入式管桩的作业工具一般采用专用单轴钻机,其施工方法是按照设计要求进行钻孔,孔底按照设计直径、高度进行扩孔,扩孔完成后,注入桩端水泥浆和桩周水泥浆,边注浆边提钻,注浆完成后依靠桩的自重将桩植入设计标高,通过桩端及桩周水泥浆固化,使桩与固化土体形成一体。但是,针对杭州等软土地区,普通的植入式管桩施工工艺在基桩的承载力方面仍存在着一定的不足。而且现有的植入式管桩容易形成桩底沉渣,桩底沉渣也容易使得基桩的承载力下降,甚至导致房屋沉降。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于,提供一种植入式管桩后注浆工艺。本发明可以大大提高基桩的承载力,减少房屋沉降,而且施工成本低廉,节能环保。

4.为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:植入式管桩后注浆工艺,包括以下步骤:

5.a、钻孔,注入水泥浆,水泥浆与泥浆混合,形成混合泥浆;吊装预制管桩从上向下落入钻孔内,挤压出混合泥浆;

6.b、在预制管桩的管孔内插入注浆管,注浆管穿过预制管桩的管孔且伸入预制管桩的底面下方;

7.c、待混合泥浆初凝后,通过注浆管进行高压注浆,在预制管桩的底面下方及桩侧形成水泥浆加固层;

8.d、注浆完成后,抽出注浆管,实现注浆管的回收。

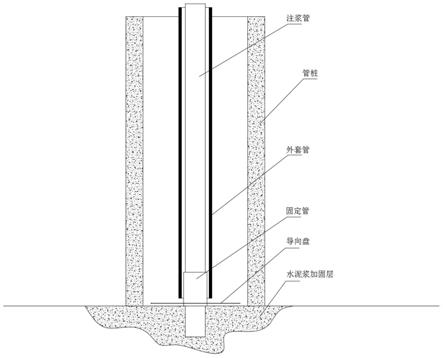

9.上述的植入式管桩后注浆工艺中,所述的注浆管的底部套设有固定管,固定管的下部连接有导向盘;在注浆管的外部套设有外套管,外套管的底部与固定管连接固定。

10.前述的植入式管桩后注浆工艺中,步骤c中,当经注浆管进行高压注浆后,向上拉出注浆管,实现注浆管的回收利用。

11.前述的植入式管桩后注浆工艺中,所述的固定管为钢管,导向盘包括环向钢筋,在钢管和环向钢筋之间焊接有多根径向钢筋。

12.前述的植入式管桩后注浆工艺中,所述的外套管为塑料管、pvc管和波纹管。

13.前述的植入式管桩后注浆工艺中,所述的注浆管为多根钢管拼接而成。

14.前述的植入式管桩后注浆工艺中,所述的导向盘的外径比管桩的管孔内径稍小。

15.与现有技术相比,本发明具有以下特点和有益效果:

16.1、本发明在预制管柱植桩完成后,在预制管柱的管孔内插入注浆管,注浆管穿过预制管桩的管孔且伸到预制管压的底面下方,经注浆管进行高压注浆,在预制管柱的底面下方形成水泥浆加固层,同时也可以有效地消除桩底沉渣,从而大大地提高了基桩的承载

力,而且本工艺施工成本低廉,施工难度低,不会影响施工进度。

17.2、进一步地,在注浆管的底部紧密套设有固定管,固定管的下部连接有导向盘;在注浆管的外部套设有外套管,外套管的底部与固定管连接固定。施工时,将注浆管、外套管和固定管组合而成的整体,一起从管桩的管孔插下去,注浆管的底部比外套管和固定管略长,注浆管伸入管桩底面的下方,对管桩的下方进行高压注浆。当经注浆管进行高压注浆后,待水泥浆达到一定强度后,按住外套管后,向上拉出注浆管,实现注浆管的回收利用。

附图说明

18.图1是本发明的施工示意图;

19.图2是本发明的施工平面图。

具体实施方式

20.下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但不作为对本发明的限制。

21.实施例1:植入式管桩后注浆工艺,如附图1和2所示,包括以下步骤:

22.a、钻孔,注入水泥浆,水泥浆与泥浆混合后,形成混合泥浆;吊装预制管桩从上向下落入钻孔内,挤压出混合泥浆;

23.b、在预制管桩的管孔内插入注浆管,注浆管穿过预制管桩的管孔且伸入预制管桩的底面下方;在注浆管的底部紧密套设有固定管,固定管可以是短的钢管,固定管的下部焊接有导向盘;在注浆管的外部套设有外套管,外套管的底部与固定管连接固定,可以用钢筋将外套管和固定管扎绑。施工时,将注浆管、外套管和固定管组合而成的整体,一起从管桩的管孔插下去,注浆管的底部比外套管和固定管略长,注浆管伸入管桩底面的下方,对管桩的下方进行高压注浆。

24.c、待混合泥浆初凝后,通过注浆管进行高压注浆,在预制管桩的底面下方形成水泥浆加固层;

25.d、注浆完成后,最好在预制管桩的管孔内的水泥浆未凝固时,固定住外套管后,再抽出注浆管,实现注浆管的回收。

26.作为进一步的优选,所述的固定管为钢管,导向盘包括环向钢筋,在钢管和环向钢筋之间焊接有多根径向钢筋。导向盘的作用是,在注浆管组合在插入时,可以在管桩的管孔内提供导向作用,使得注浆管能始终保持居中,避免注浆管倾斜,导致施工误差。作为具体的实施,所述的外套管可以为塑料管、pvc管或者波纹管。所述的注浆管可以为多根短的钢管拼接而成。所述的导向盘的外径比管桩管孔的内径稍小,能够使注浆管最大程度地保持居中。在拉出注浆管前,可以先向注浆管和固定管之间输入润滑油,便于注浆管从固定管中拔出。

27.本发明的实施方式不限于上述实施例,在不脱离本发明宗旨的前提下做出的各种变化均属于本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1