一种基于河床结构改造的生态河道修复方法

1.本发明涉及一种河道生态修复技术,尤其涉及一种基于河床结构改造的生态河道修复方法。

背景技术:

2.河流生态系统具有输水、景观等多种功能。随着径流量的普遍减少,河流长期干涸断流,河床裸露,河流和河岸带的生态环境严重退化。尤其是平原地区由于冲洪积形成的河道,河道高出地面,两侧是人工修筑的堤防,河道具有典型的宽、浅、砂质高渗漏的特点,河流呈现季节性、短暂性的特点,输水的时间短、流量大,容易发生洪水。加之存在地下水“漏斗”的现象,河流与地下水脱节,地下水迫切需要河水的补给,所以输水时渗漏量大。在上游来水水资源短缺的情况下,水流会因为渗漏和填补坑洼而停滞在河床中,河道经常不能全线通水。由于这些原因,河岸带生态需水不能得到满足,植被多由湿生、中生物种转为旱生物种,且物种单一。在当下水资源短缺的大环境下,河岸带的生态环境仅靠自然的河流系统本身难以修复。

3.生态修复是利用生态系统的自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复原有的功能与结构,并能自我维持正向演替和生态平衡,实现可持续发展。

4.现有技术中,生态修复相关的专利大多关注水体水质净化、植被结构的调整以及一些相关装置的研发,对于水资源短缺的河流,难以实现健康、生态、可持续的发展。对于水资源短缺、高渗漏、季节性的河流,河道生态修复是河流生态修复的前提。

5.有鉴于此,特提出本发明。

技术实现要素:

6.本发明的目的是提供了一种基于河床结构改造的生态河道修复方法,以解决现有技术中存在的上述技术问题。

7.本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

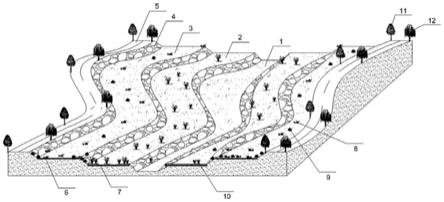

8.本发明的基于河床结构改造的生态河道修复方法,包括河床1、河堤路5,自河床1向两侧至河堤路5依次构筑第一级河岸2、第二级河岸3,河床1与第一级河岸2、第一级河岸2与第二级河岸3、第二级河岸3与河堤路5之间均由倾斜的护坡4连接,所述第一级河岸2、第二级河岸3及河堤路5上种植有生态植被结构,所述第一级河岸2、第二级河岸3下方根系层根据相应植被根系的分布以及土壤水分入渗特性构建砂土和粘土相间的层状土壤结构。

9.与现有技术相比,本发明所提供的基于河床结构改造的生态河道修复方法,以满足河道植被生长的需水要求、改善河道生态环境为前提,改善宽浅河道的输水过程,推进水流行进,更大程度地供给河道植被生长需水,从而改善河道生态环境,并进一步改善河流生态环境。重点针对高渗漏季节性河流的河床结构生态改造,主要包括河道几何断面形态改造和河床岩性结构改造两部分。

附图说明

10.图1为本发明实例河道俯视示意图;

11.图1a为本发明实例单层砂土结构土壤水分变化过程;

12.图1b为本发明实例“砂土+粘土+砂土”结构土壤水分变化过程;

13.图1c为本发明实例“砂土+粘土+砂土+粘土”结构土壤水分变化过程;

14.图2为本发明实例河道横断面示意图;

15.图3为本发明实例第一级河岸土壤结构示意图;

16.图4为本发明实例第二级河岸土壤结构示意图;

17.图5为本发明实例河道立体示意图;

18.图中:

19.1—河床;2—第一级河岸;3—第二级河岸;4—护坡;5—河堤路;6—第二级河岸下“砂土+粘土+砂土”的层状土壤结构;7—第一级河岸下“砂土+粘土+砂土+粘土”的层状土壤结构;8—虎尾草;9—狗尾草;10—芦苇;11—杨树;12—柳树。

具体实施方式

20.下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,这并不构成对本发明的限制。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

21.首先对本文中可能使用的术语进行如下说明:

22.术语“和/或”是表示两者任一或两者同时均可实现,例如,x和/或y表示既包括“x”或“y”的情况也包括“x和y”的三种情况。

23.术语“包括”、“包含”、“含有”、“具有”或其它类似语义的描述,应被解释为非排它性的包括。例如:包括某技术特征要素(如原料、组分、成分、载体、剂型、材料、尺寸、零件、部件、机构、装置、步骤、工序、方法、反应条件、加工条件、参数、算法、信号、数据、产品或制品等),应被解释为不仅包括明确列出的某技术特征要素,还可以包括未明确列出的本领域公知的其它技术特征要素。

24.术语“由

……

组成”表示排除任何未明确列出的技术特征要素。若将该术语用于权利要求中,则该术语将使权利要求成为封闭式,使其不包含除明确列出的技术特征要素以外的技术特征要素,但与其相关的常规杂质除外。如果该术语只是出现在权利要求的某子句中,那么其仅限定在该子句中明确列出的要素,其他子句中所记载的要素并不被排除在整体权利要求之外。

25.术语“质量份”是表示多个组分之间的质量比例关系,例如:如果描述了x组分为x质量份、y组分为y质量份,那么表示x组分与y组分的质量比为x:y;1质量份可表示任意的质量,例如:1质量份可以表示为1kg也可表示3.1415926kg等。所有组分的质量份之和并不一定是100份,可以大于100份、小于100份或等于100份。除另有说明外,本文中所述的份、比例和百分比均按质量计。

26.除另有明确的规定或限定外,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如:可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也

可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本文中的具体含义。

27.当浓度、温度、压力、尺寸或者其它参数以数值范围形式表示时,该数值范围应被理解为具体公开了该数值范围内任何上限值、下限值、优选值的配对所形成的所有范围,而不论该范围是否被明确记载;例如,如果记载了数值范围“2~8”时,那么该数值范围应被解释为包括“2~7”、“2~6”、“5~7”、“3~4和6~7”、“3~5和7”、“2和5~7”等范围。除另有说明外,本文中记载的数值范围既包括其端值也包括在该数值范围内的所有整数和分数。

28.术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化描述,而不是明示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本文的限制。

29.本发明实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。本发明实施例中未注明具体条件者,按照本领域常规条件或制造商建议的条件进行。本发明实施例中所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。

30.本发明的基于河床结构改造的生态河道修复方法,包括河床1、河堤路5,自河床1向两侧至河堤路5依次构筑第一级河岸2、第二级河岸3,河床1与第一级河岸2、第一级河岸2与第二级河岸3、第二级河岸3与天然河堤路5之间均由倾斜的护坡4连接,所述第一级河岸2、第二级河岸3及河堤路5上种植有生态植被结构,所述第一级河岸2、第二级河岸3下方根系层根据相应植被根系的分布以及土壤水分入渗特性构建砂土和粘土相间的层状土壤结构。

31.所述第一级河岸2与第二级河岸3的高度根据河流的水力条件按以下原则进行设置:

32.在低水头时,水流只在窄深的河道行进;

33.中等水头时,水流漫过第一级河岸;

34.高水头时,水流漫过第二级河岸,且不会造成漫提。

35.所述生态植被结构包括:

36.在所述第一级河岸2上种植有水生植物芦苇;

37.在所述第二级河岸3上种植旱生植物狗尾草和虎尾草;

38.在所述河堤路5两侧种植杨树和柳树。

39.所述第二级河岸3下构建“砂土+粘土+砂土”的层状土壤结构6,所述第一级河岸2下构建“砂土+粘土+砂土+粘土”的层状土壤结构7。

40.所述“砂土+粘土+砂土”的层状土壤结构设置在第二级河岸3植被的根系层。

41.所述“砂土+粘土+砂土+粘土”的层状土壤结构设置在第一级河岸2植被的根系层。

42.所述倾斜的护坡4用石块贴坡。

43.综上可见,本发明实施例针对现有河流生态修复以及河道修复技术的不足,提供的一种针对高渗漏季节性河流的河床结构生态改造方法,其优势在于能够推进河道中水流行进的距离,并为缺水的砂质河床的河岸带补给生态需水,改善河岸带生态环境。

44.为了更加清晰地展现出本发明所提供的技术方案及所产生的技术效果,下面以具体实施例对本发明实施例所提供的进行详细描述。

45.实施例1

46.如图1至图5所示,本技术提供的一种针对高渗漏季节性河流的河床结构生态改造方法采用如下的技术方案:

47.第一方面,本技术提供一种修复河道生态环境的河道横断面几何结构生态改造方法,采用如下的技术方案:

48.一种修复河道生态环境的河道横断面几何结构生态改造方法,包括河床、第一级河岸、第二级河岸、倾斜的护坡、河堤路。水流很小时仅在河床行进,水流稍大时会漫过较低的第一级河岸,更大的水流会漫过第二级河岸;所述河道的底宽在天然河道的基础上深挖并缩窄;天然河道深挖出来的土方用于阶梯形岸坡的修筑;所述第一级河岸上种植水生植被,芦苇;所述第二级河岸上种植旱生植被,狗尾草、虎尾草等;所述河堤为天然河堤,两侧种植具有绿化功能的杨树和柳树。植被根系能有效加强河岸土体的抗冲蚀能力,从而增强岸坡的稳定性。

49.通过上述技术方案,对于水资源短缺的平原地区的河流,在输水量少时,相对窄深的河道可以减少水流与河床的接触面积,有利于水头推进,更远的水流行进距离可以“灌溉”更长的河岸带;在季节性洪水来临时,水流允许漫过第一级河岸甚至漫过第二级河岸,河道具有较高的泄洪能力;根据河流水量的分布,分级优化配置河岸带植被分布,有利于河岸带生态环境的健康发展。

50.第二方面,本技术提供一种修复河道生态环境的河岸岩性结构改造方法,采用如下的技术方案:

51.一种修复河道生态环境的河岸岩性结构改造方法,两侧的河岸均修复为砂夹土的层状土壤结构,包括表层的天然砂质土层以及中间夹杂的粘性土层。所述河岸第一级河岸上种植芦苇,芦苇根系层土壤结构从表层到深层修复为“砂土+粘土+砂土+粘土”的土壤结构;第二级河岸上种植虎尾草和狗尾草,根系层土壤结构修复为“砂土+粘土+砂土”的土壤结构。该方法可有效提高植物根系层土壤的保水性和持水性,从而缓解植物的缺水,有利于植物的生长。该方法不对底部河床下方的岩性结构进行改造,保障天然河床的岩性结构,不阻断天然河床的渗水性,尽可能减少对地表水-地下水补排关系的影响。

52.优选地,在第一级河岸河岸上种植水生植物芦苇。芦苇可实现短期成型、快速成景的优点,是风景名胜区旅游、水面绿化、河流治理、水质净化、沼泽湿地和堤防加固等方面的首选,是国内首创的路堤建设环境保护植物。对水分的适应幅度很宽,从土壤湿润到长年积水,从水深几厘米至1米以上,都能形成芦苇群落。芦苇具有地上茎和地下茎以及繁多的不定根组成的较为发达的根系,盘根交错成网状或者近似网状。芦苇根状茎的分布深度与芦苇的品种和生长的环境条件有关,一般在10~40厘米之间,常年积水或季节性积水的较浅,常年干旱的较深,多分布在40~100厘米的范围内。有的芦苇生长在河滩泥沙沉积的土壤中,在10米深处,尚可见芦苇地下茎的残迹。

53.优选地,在第二级河岸上种植旱生植物狗尾草和虎尾草。狗尾草、虎尾草为旱地作物常见的杂草,以疏松肥沃、富含腐殖质的砂质壤土及粘壤土为宜。狗尾草和虎尾草均属1年生草本植物,生长繁殖速度快,株高12-75

㎝

,植株茂密,生长迅速,地下根部系统发达,根

为须状,根长约为15厘米左右,利于积结泥沙和积累有机质,多生于路旁荒野,河岸沙地,适生性强,耐旱耐贫瘠。

54.可选地,在河堤路两侧种植杨树和柳树。杨树和柳树的生长速度快,树高可达10-18米,对环境的适应性很广。

55.土夹砂的土壤结构修复方式常用于农田土壤结构的修复,尤其是采用河沙对采煤沉陷地进行的修复,该结构可对农田土壤起到保水保肥的效果。但是在砂质河岸中回填粘土的方式还尚未可见。

56.本发明采用hydrus1 d软件针对相关土壤修复方式进行水分入渗过程的模拟,结果表明砂夹土的层状土壤结构可有效减慢水分的入渗速度,并显著提高土壤的保水和持水效果。

57.hydrus1 d软件计算土壤水分入渗过程的原理是根据一维饱和-非饱和带水分运移基本方程:

[0058][0059]

式中:θ为含水率;h为负压水头;z为纵向深度。

[0060]

河岸带对应的天然单层砂质结构以及“砂夹土”的两种层状土壤修复结构,如图所示。本发明模拟的土壤初始体积含水率约为4.5%,在初始时刻土壤表层有10cm深的积水,随着下渗,水深迅速减少为0cm,土壤中的水分持续向下渗漏。模拟的总时长为100h。

[0061]

图1为河岸带土壤结构修复示意图

[0062]

本发明在深度为0cm,10cm,20cm,40cm,60cm,80cm,100cm处设置观测点,统计相应的土壤水分变化过程。以上三种土壤结构对应的水分入渗过程如图所示。

[0063]

图1a为单层砂土结构土壤水分变化过程

[0064]

图1b为“砂土+粘土+砂土”结构土壤水分变化过程

[0065]

图1c为“砂土+粘土+砂土+粘土”结构土壤水分变化过程

[0066]

模拟的结果显示:

[0067]

图1a显示越深的土层,湿润锋到达的时间越晚,并且土层的含水率降低到初始值所需的时间越长。

[0068]

图1b与图1a相比,0cm和10cm处砂土的含水率下降的过程明显减慢,说明粘土有阻水的作用,使得粘土上层的砂土层蓄存了水分;20cm处的粘土层土壤含水率在早期迅速达到最大值,在后期100个小时内几乎没有减小,这表明粘土具有很好的持水性;40cm以下的土壤含水率和单层砂土的含水率相差不大。总之,“砂土+粘土+砂土”的土壤结构可以显著提高粘土层及以上土壤的保水性和持水性,有利于上覆植被的生长。

[0069]

图1b与图1a相比,土壤水分的湿润锋运移明显减慢,到达各个深度处所用的时间明显增加。表明“砂土+粘土+砂土”的土壤结构可以显著减慢水分入渗的速度,有利于减少短期输水过程中河岸带的渗漏损失,进而有助于推进水头的行进。

[0070]

图1c与图1a相比,40cm,80cm,100cm处的土层具有很强的持水率,土壤的保水性和持水性较单层砂土明显增强,且整体的水分入渗过程相对滞后。表明“砂土+粘土+砂土+粘土”结构土壤有利于根系较深的植被的生长,同时有助于减少河岸带的渗漏损失,进而推进水头的行进。

[0071]

本发明以自然河道为前提,不破坏河流和地下水的补排关系,不改变河流的自然蜿蜒特性。面对水资源普遍短缺的现实问题,针对砂质高渗漏河床河岸带生态需水难以得到满足,河岸带生态严重退化的问题,考虑河岸带的需水。对河道的横断面结构进行改进,使其更适合当下河流水文过程即长期干涸又容易突发洪水的特点,并针对河岸带需水要求,对河床的岩性结构进行改进,有利于河岸带土壤的保水和持水,同时有利于减少河岸带的渗漏损失,进而推进水流的行进。本方法实现了结构的创新和修复方法的创新。

[0072]

本发明主要解决以下难题,第一,对河床横断面的改造可以解决河道水流行进困难,水头推进距离短的问题,有利于低水时的水流行进,进而有利于对河岸带需水的补给。第二,砂质河床在短期输水的过程中渗漏严重,河岸带土壤难以存蓄植被生长所需水分,导致河岸带生态退化,对河岸带土壤结构的改进可以缓解植被需水,有利于植被的生长和河岸带生态环境的修复。

[0073]

发明的有益效果:

[0074]

本发明从河道干涸缺水、河床渗漏严重、河岸带生态需水得不到满足、河道生态环境严重退化的角度出发,对河道的断面形状和河岸带岩性结构进行了改进和改造。通过对宽浅的冲洪积河道的断面形态进行改进,设计了阶梯形断面河道,有利于小流量的水流顺利通过,也有利于输送较大流量的洪水;同时,根据土壤水分条件,在阶梯形河岸上种植生态结构植被;在植被下方,根据根系分布对土壤结构进行改造,提高了土壤的保水性和持水性,利于植被的生长。

[0075]

本发明对宽浅河道的改造会显著提高河道的输水效率,并对于河道生态修复十分有利。

[0076]

本技术所述构造方法包括如下步骤:

[0077]

步骤一:对天然河床地势低、常过水的部分进行深挖;深挖的范围根据历史的水文数据进行设置,保障低水时,河道全线过水。河宽为b1。

[0078]

步骤二:将深挖的砂土堆积在河岸处;

[0079]

步骤三:平整河岸堆积的砂土。第一级河岸高度根据河道的过水能力,保障芦苇的淹没频率,设置为h1;第二级河岸高度根据洪水可以漫过的高度进行设置,保障高水时阶梯形河岸有水,洪水时水不漫堤,设置为h2;阶梯的宽度可根据天然河道的宽度以及河道输水情况进行设置;

[0080]

步骤四:第一级河岸土壤结构的设置,根据水生植物芦苇的根系分布,设置埋深0-30cm为砂土,埋深30-50cm为粘土,埋深50-80cm为砂土,埋深80-100cm为粘土,100cm以下为砂土。

[0081]

步骤五:第二级河岸土壤结构的设置,根据旱生植物狗尾草和虎尾草的根系分布,设置埋深0-15cm为砂土,埋深15-35cm为粘土,35cm以下为砂土。

[0082]

步骤六:在一级阶梯河岸上种植水生植物芦苇,在二级阶梯河岸上种植旱生植物狗尾草、虎尾草,并对自然河堤路两侧的树木进行补种。

[0083]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。本文背景技术部分公开的信息仅仅旨在加深对本发明的总体背景技术的理解,而

不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1